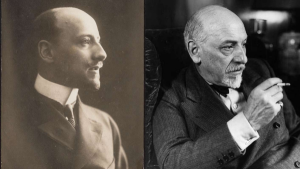

Lucio Piccolo, il Gattopardo poeta

Il cugino di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Lucio Piccolo di Calanovella, fu poeta “alchemico” e mentore dell’autore del Gattopardo. Una personalità complessa e beffarda, come quella di tutta la sua famiglia

Il cugino di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Lucio Piccolo di Calanovella, fu poeta “alchemico” e mentore dell’autore del Gattopardo. Una personalità complessa e beffarda, come quella di tutta la sua famiglia

Un altro ritratto imperdibile di personaggi e la ricostruzione di atmosfere d’epoca con la penna di un cesellatore di figure e di storie

Parabola di una favola bella. Con Ignazio gestì un impero economico. Poi il declino e l’indigenza ***** Se provate a chiedere in Sicilia chi sia stata la donna più incantevole, elegante, seducente, tutti vi risponderanno, senza indugi ed eccezioni: Franca Florio. Il suo fascino, mix di bellezza e di classe, resiste nel tempo, supera ogni moda, ignora i mutevoli canoni dell’avvenenza femminile. Il viso ovale sostenuto da un collo sottile e lungo, i capelli corvini e la pelle ambrata, gli occhi dal colore cangiante tra il verde e il grigio, le labbra carnose che con l’incedere flessuoso sprigionavano sensualità e grazia, il sorriso largo che scopriva una dentatura candida e perfetta, la statura superiore alla media che la slanciava sinuosa, la corporatura robusta quanto basta per quel che esigeva l’estetica muliebre del tempo, la rendevano unica. Inoltre, la bellezza naturale era condita di charme, leggiadria, savoir faire, femminilità ammaliante. La cugina contessa d’Orsay la considerava ‹‹la più bella donna d’Europa››. E così scriveva di lei: ‹‹ Elle était certainement la plus belle femme d’Europe, surtout pour son ensemble harmonieux: trés grande, un corps parfait, una trés petite tete, des yeux vert-bleu, des cheveux noirs, un nez classique de statue grecque, un teint mat, le type sarazin, de race pure ››. Persino Tina Whitaker, sofisticata e mai tenera nei suoi giudizi, ammetteva la sua non comune bellezza, pur esprimendo riserve sulla sua intelligenza. Ciò dicevano le donne. Gli uomini impazzivano. Gabriele D’Annunzio, dopo averla vista in un evento mondano a Venezia annotava nel suo taccuino: ‹‹Una donna – una signora siciliana, Donna Franca – passa sotto le procuratie: alta, snella, pieghevole, ondeggiante, con quel passo che gli antichi Veneziani chiamavano appunto alla levriera…Ella è bruna, dorata, aquilina, e indolente. Un’essenza voluttuosa, volatile e penetrante emana dal suo corpo regale. Ella

Oltre che isola, la Sicilia è terra di confine: confine meridionale della penisola italica, lunga e variegata nelle sue molteplici fisionomie; confine tra continenti distanti per cultura e costumi di vita: l’Europa e l’Africa. Questa condizione geografica, assieme alla posizione strategica al centro del Mediterraneo che l’ha resa appetibile a tante popolazioni, ha influito abbastanza sulla storia e sulla cultura della Sicilia. La storia dell’isola è segnata dal succedersi di aggressioni militari, conquiste, dominazioni. Ciò ha reso la Sicilia crocevia di civiltà diverse e, nello stesso tempo, anche in ragione del suo porsi a confine tra realtà territoriali e culturali contrastanti, luogo di dialogo tra i popoli. L’intrecciarsi di razze, caratteri, costumi differenti in una terra di confine ha fatto della Sicilia un universo composito connotato da tratti fortemente caratterizzanti, seppure policromi, che ne accentuano l’unicità. Ed è proprio la spiccata singolarità – frutto paradossalmente, oltre che dell’insularità e della posizione di confine, della promiscuità – che fa assumere alla Sicilia, in ciò concorrendo anche la sua rigogliosa natura, una dimensione fantastica e onirica; dimensione rivelata dal fluente fiorire della mitologia. Poche terre, come la Sicilia, sono state visitate da leggende e miti. E tra i miti assume particolare rilievo quello di Persefone, la bella fanciulla figlia di Demetra, dea della fertilità, rapita da un innamoratissimo Ade, la quale – grazie alla mediazione di Zeus – trascorre la sua esistenza metà dell’anno tra gli inferi, regno di Ade, e metà nella terra. Un mito ricco di valenze metaforiche non già perché in esso affonda le radici la “fuitina”, prassi a lungo praticata nell’isola per regolarizzare relazioni amorose, ma perché riflette, per dirla con Gesualdo Bufalino, l’eterna sospensione della Sicilia ‹‹tra vita e morte, splendore di prati primaverili e tentazione del buio››, in altre parole il confine tra la luce e

Sebbene tradizionalmente più sentito e celebrato nei paesi freddi e del nord, anche in Sicilia il Natale è ricco di suggestioni. Lo testimoniano diverse pagine di letterati isolani. A cominciare da quelle de I Malavoglia in cui risalta il contrasto tra le case allietate dalla festa e ‹‹la casa del nespolo›› avvolta, anche nei giorni delle novene, dalla tristezza: ‹‹In ogni casa si ornavano di frasche e d’arance le immagini dei santi, e i fanciulli si affollavano dietro le cornamusa che andava a suonare davanti alle cappellette colla luminaria, accanto agli usci. Solo in casa dei Malavoglia la statua del Buon Pastore rimaneva all’oscuro››. Diversi e spesso contrastanti sono i sentimenti che il Natale ispira. Pirandello vi dedica, oltre a una poesia poco suggestiva, due novelle. In Natale sul Reno – legata al suo trascorso tedesco e al suo primo vero amore, Jenny Schulz Lander – prevale la nostalgia della sua terra, dei riti siciliani, della ‹‹zampogna›› e della ‹‹pia novena››, per quanto ‹‹il freddo intenso, la nebbia, la neve, il vento, lo squallore della natura›› rendano in Germania ‹‹la festa del Natale più raccolta e profonda, più soavemente malinconica e religiosa››. In Sogno di Natale la ricorrenza suscita allo scrittore agrigentino amarezza per come l’uomo abbia tradito la lezione di Gesù: «Ero già entrato, inavvertitamente, nel sonno e sognavo. E nel sogno, per quelle vie deserte, mi parve d’un tratto d’incontrar Gesù errante in quella stessa notte, in cui il mondo per uso festeggia ancora il suo natale. Egli andava quasi furtivo, pallido, raccolto in sé, con una mano chiusa sul mento e gli occhi profondi e chiari intenti nel vuoto: pareva pieno d’un cordoglio intenso, in preda a una tristezza infinita». L’amarezza di Pirandello è simile a quella che prova Salvatore Quasimodo nei versi del suo Natale: ‹‹Pace

Un altro avvincente medaglione e un ritratto di donna dipinto dalla penna di uno scrittore colto e sensibile, che restituisce anche il colore e l’atmosfera di un’epoca.

Disse la ragazza siciliana al processo che condannò il suo rapitore: “Io non sono di proprietà di nessuno, nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto, l’onore lo perde chi fa certe cose, non chi le subisce”. Sposatasi con un giovane perbene, ricevette gli auguri del presidente della Repubblica Saragat, del presidente del Consiglio Leone, e fu ricevuta da Paolo VI. Il riconoscimento di Napolitano, l’8 marzo del 2014. Per l’abrogazione del famigerato art. 544 (nozze riparatrici) si dovettero aspettare 16 anni!

Lo scrittore Antonino Cangemi arricchisce la sua godibile galleria di “coppie” di personaggi con un ritratto di due scrittori con vari tratti comuni di destino, e divisi da gelosie, invidie e, da parte di Pirandello, da qualche motivo maschilista.

‹‹Spregevole (sempre per lui fu spregevole) uomo D’Annunzio››. Luigi Pirandello detestò Gabriele D’Annunzio, come testimoniano le parole del figlio Stefano riportate nella biografia del premio Nobel di Gaspare Giudice, tra le diverse la più documentata e attendibile. Tanti i motivi che divisero fino allo screzio i due letterati, a cominciare dall’indole: schivo e riservato il drammaturgo agrigentino, esuberante e viveur il poeta pescarese. A ciò si aggiungono la rivalità, le divergenze estetiche in letteratura, la differente considerazione da parte del duce e, probabilmente, il loro diverso rapporto col gentil sesso: tormentato in Pirandello – sia nella sofferta convivenza con la moglie malata Antonietta Portulano, sia nella platonica infatuazione per Marta Abba –, di affettati corteggiamenti e ostentate conquiste in D’Annunzio. È bene precisare tuttavia che fu Pirandello a manifestare apertamente la sua ostilità verso D’Annunzio, il quale mai rispose ai suoi tanti attacchi, forse per il suo temperamento assai meno astioso o per una sottesa alterigia. Per lungo tempo – giova evidenziare – quanto a prestigio letterario, D’Annunzio sovrastò Pirandello, che si affermò tardi benché fosse di quattro anni più grande. Nel corso degli anni – in un arco temporale che va dalla fine dell’Ottocento ai primi decenni del Novecento – sono tanti gli scritti di Pirandello dai quali traspare la sua avversione per il “vate”. A partire dal testo Arte e coscienza d’oggi pubblicato su La Nazione letteraria di Firenze del settembre del 1893 in cui Pirandello accosta D’Annunzio ai ‹‹poeti sedicenti preraffaelliti e decadenti d’oggi…che ripetono le stesse parole, le stesse domande con una uniformità che porta alla disperazione›› rimproverandolo di imitarli ‹‹quando non li copia senz’altro››. Successivamente, ad appena un mese dalla pubblicazione del romanzo di D’Annunzio Le vergini delle rocce, Pirandello su La critica dell’8 novembre del 1895 lo stronca: trova i

BeeMagazine è un progetto culturale ed editoriale fondato da The Skill Group nel 2021 e animato da un gruppo di giovani, con l’inserimento di alcuni professionisti di lungo corso Continua a leggere

Per i vostri comunicati stampa scrivete all’indirizzo: beemagazine.it@gmail.com

Testata registrata presso il tribunale di Roma il 22/10/2020

The Skill Srl – Società benefit

Viale Parioli 56, 00197, Roma (RM)

P.IVA 01468310113

Direttore editoriale: Marco Battaglia

Direttore responsabile: Giovanni Cioffi