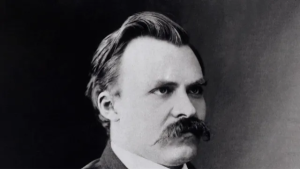

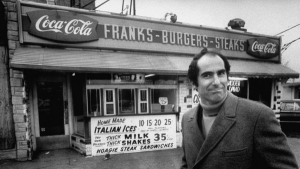

Philip Roth e “la vendetta della scimmia”

Torniamo a parlare di donne, ma facciamolo in altro modo, attraverso qualcuno che le ha vistosamente, spregiudicatamente ma anche incomparabilmente “rappresentate” in termini narrativi. A maggio saranno cinque anni dalla scomparsa di uno dei più grandi e prolifici scrittori del secondo Novecento e sembra quasi che sia calato un deliberato silenzio su di lui. Su un autore sempre “in odore di premio Nobel” e che fino all’ultima cosa scritta ha trascinato il lettore nel magma incandescente del desiderio, degli istinti primordiali concentrati sul sesso, nella convinzione che quest’ultimo sia “la vendetta sulla morte”. Scandaloso, disinibito, spudorato Roth. Tacciato- a mio avviso ingiustamente- di misoginia e perciò, si dice, poco apprezzato dalle lettrici donne. Ma come è possibile? – mi chiedo. Lui, che tra le sue prime prove narrative, nel lontano 1972, immagina di trasformarsi (ovviamente a mezzanotte che è l’ora metamorfica per antonomasia) in un seno femminile gigantesco di 70 chili! Un sogno surreale degno di Dalì, una macro-disfunzione ormonale, un’esplosione ermafroditica di cromosomi o un attacco di follia? Liscio e adiposo, rotondo e sorretto da due stringhe, questo “amputato quadruplo” che ora vive su un’amaca, sembra ignorare il galateo della perfetta mammella e, come prima reazione all’inverosimile metamorfosi, richiede all’imperturbabile Claire, all’accondiscendente Claire, prestazioni rispondenti a una libido ancora maschile. Come ridicolizzare di più e meglio quest’ultima, se non riducendola a superficiale strofinio escludente la cura e l’amorevole consenso da parte dell’altro? Altro che misoginia: i passaggi del testo relativi a quest’ossessione conservativa da parte di David Kepesh (è il nome dell’uomo-seno) sono esilaranti e oscillano tra il registro comico-grottesco, ironico e paradossale. Ma poi sfiorano anche i toni drammatici, allorché il protagonista monologante inizia un percorso critico-analitico sul SENSO di un’esperienza tanto aberrante e sul perché sia capitata propria a lui. In quest’angosciosa inchiesta, per prima cosa David