Solo una certezza dopo una lunga serie di ore trascorse al Salone del libro di Torino, l’edizione dei record e della invocazione generale della libertà. Tutti la cercano, tutti la invocano, tutti la sentono minacciata soprattutto da un mondo che mai come in questi mesi vive in uno stato di guerra.

Gli scrittori denunciano le minacce al loro lavoro in tutto il mondo. Salman Rushdie è sorpreso delle sue stesse parole; le tira fuori lentamente, gli pesano: “Pensavo che fosse una guerra già vinta, invece dovremo combattere ancora. Nel nostro caso bisogna sobbarcarsi qualche rischio. Certo è un brutto momento”, mentre Elisabeth Strout definisce questi tempi “spaventosi” che “mai avrei pensato di vivere”. “Triste è che la polizia entri nelle università americane”, aggiunge. “Chi protesta pacificamente deve essere libero di esprimersi”.

Il cinese Yu Hua dice, per raccontare e sintetizzare il senso di questa paura: “Quando scrivo non sto a pensare se mi causerà dei guai o se verrò pubblicato, altrimenti non sarei in grado di farlo. Ci sono limiti non solo in Cina, ma anche negli Usa. L’anno scorso più di 4mila libri in America hanno subito forme diverse di censura. Più che in Cina a mio avviso. Tutte le forme di libertà sono relative e per questo vanno difese”.

Roberto Saviano ha “duettato” con Rushdie al salone anche su questo tema: “Oggi avere una posizione contro il governo mette in discussione carriere e vita privata. È il primo passo verso una “democratura”. In Italia siamo dentro una dinamica autoritaria contro alcuni autori che vengono vessati come esempio per gli altri”. Girandomi indietro nel tempo ricordo però situazioni simili a parti invertite. Importante è stato, nonostante il clima da campagna elettorale, tenere il Salone fuori da palesi strumentalizzazioni e questo è il grande merito della nuova guida al Lingotto Annalena Benini.

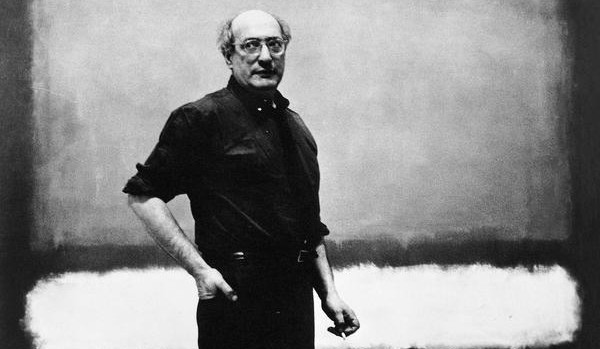

In concreto il Salone è stato quello di sempre, una sfavillante, vorticosa, sfilata di mille posizioni: ogni visitatore sceglie chi ascoltare; chi gradisce resta, chi non gradisce esce. Sfilate in camicia nera non si sono viste così come in passato non s’erano viste assemblee dei Soviet. Luciano Canfora, in attesa di giudizio dopo la querela del Presidente del Consiglio, mette in guardia dalle “forme plebiscitarie per cui si promette di eleggere un capo, perché il pericolo è quello di compromettere le garanzie costituzionali. Gli ultimi episodi della Rai non mi sono piaciuti e costituiscono un brutto segnale, anche perché profondamente immotivati, ma da qui a dire che abbiamo perso la libertà, ce ne corre. Bisogna restare vigili e sapere che il percorso delle destre a livello globale non va verso il liberalismo ma verso l’autoritarismo”.

Luciano Canfora

Parole di utile chiarezza sono venute dal super consulente della Mondadori Alberto Rollo: “Vedere al Salone i tanti lettori che si aggirano e non sanno dove andare è come porre la premessa di quella promessa di libertà che c’è nella scrittura. Questo tema c’è sempre stato e accelera o decelera secondo il tempo che ci tocca vivere. Non riguarda solo chi scrive in Paesi dove la scrittura viene guardata con sospetto. Da noi c’è un processo di autocensura che spesso, molto spesso, non riguarda i regimi, ma la propria sussistenza”. Anche l’ex Priore di Bose, Enzo Bianchi dice la sua sul vero tema sotterraneo della Fiera: “C’è nell’aria il bisogno di spegnere delle voci specie se alternative e scomode. Un’altra voce che credevamo conquistata per sempre è la giustizia, ma pure quella viene attaccata dalla corruzione. I politici vedono una democrazia debole e l’attaccano. Gli scrittori anticipano ciò che nei pensieri della gente non trova subito un’eloquenza, ma dicono la verità”.

Joel Dicker, autore svizzero di grande successo, prova a trarre una sintesi positiva: “Noi siamo nati per condividere tutti assieme le nostre differenze. Spesso ci capita di pensare che per il fatto che siano diversi, che facciamo e leggiamo cose diverse, che abbiamo opinioni diverse sulle cose della vita non possiamo metterci insieme per fare qualcosa di positivo. Ma in effetti è proprio l’opposto: il mondo che abbiamo costruito, le democrazie che abbiamo costruito, soprattutto quelle, sono così proprio perché siamo differenti”. Ma la letteratura non è un mezzo di salvezza semmai una possibilità di riflessione comune. Uno strumento. Spesso impotente.

La scrittrice spagnola Rosario Villajos ha mostrato con crudezza questa sua verità: “Educare alla non violenza con i libri? All’accoglienza dell’altro? Non credo. Abbiamo letto Se questo è un uomo di Primo Levi, ci ha sconvolto ma se si guarda a quello che sta accadendo a Gaza si noterà che non abbiamo imparato nulla. Forse succede che le persone che hanno più bisogno di leggere non lo facciano, ed è un peccato perché è comunque il modo migliore di capire il mondo. Non per cambiarlo, ma almeno per sapere come siamo fatti e come ci siamo evoluti, se ci siamo evoluti”.

Il ministro della Cultura Sangiuliano ha apprezzato che tanti scrittori abbiano sottolineato l’importanza della libertà di espressione e i rischi che ci sono. “Gli scrittori fanno bene a preoccuparsi per la libertà di espressione nel mondo. Dedichiamo un pensiero al grande Solzenicyn che trascorse anni nei gulag sovietici. E ricordiamo che quando nel 1977 Carlo Ripa di Meana decise di dedicare la Biennale di Venezia agli scrittori del dissenso nell’Europa dell’Est, fu duramente attaccato dal Pci. Noi che abbiamo subito censure vogliamo lavorare per la piena libertà di espressione”.

Ben più preoccupate, quasi accorate, le parole di Antonio Scurati, che nel suo intervento, dopo la nota polemica censura Rai sul 25 aprile, denuncia una “deriva illiberale”. “Quando il think tank del movimento giovanile del partito del capo del governo fa dei manifesti per la campagna elettorale per le elezioni europee in cui indica, deridendoli, sbeffeggiandoli, denigrandoli, i volti di scrittori, conduttori televisivi, giornalisti ed attori come avversari che dovranno piangere alle prossime elezioni quando loro vinceranno, non c’è dubbio alcuno che stiano individuando dei nemici. Non indicano l’avversario politico, ma il nemico in un privato cittadino. Anche se nascosto dietro l’ironia e il sarcasmo, che in realtà è molto più sottile e sofisticato di questo, quando invochi il loro pianto sono dei nemici. Ci sono legami e analogie tra ieri e oggi. I populismi si cibano degli stessi semi di seduzione del fascismo. Mussolini si definiva “l’uomo del dopo”; stava un passo indietro al popolo, per utilizzarne gli umori, per soffiare sulla paura. Diceva: “Io sono il popolo , che diventava il popolo sono io”. Con tre gravi conseguenze, screditare i portatori di sapere, perché sottraggono sovranità popolare, creare un nemico perché chi è contro di me è contro il popolo e come tale può essere annientato. Terzo: gettare discredito sul Parlamento, “vecchio, inetto, corrotto”. Istituzione pletorica contro l’interesse del popolo. Fino all’assalto di Capitol Hill”.

Antonio Scurati

Il Nobel Orhan Pamuk ha fornito, con sofferenza anche fisica nelle parole, la sua “ricetta”: “La mia poetica è basata sugli oggetti della memoria”. “Credo che scrivere sia salvare la memoria per pescarvi dentro la verità che ancora ci può servire per sopravvivere. Uno scrittore deve trovare l’equilibrio tra le energie negative e la bellezza che lo circonda”. Specie quando questa sembra offuscata se non cancellata. In questo peregrinare in carca di una formula “che mondi possa aprirti” ho annotato una frase della vincitrice dello Strega europeo Katja Petrowskaja: “Non sono una intellettuale, sto solo cercando di capire come vivere. A volte anche solo sopravvivere a tanta violenza e ingiustizia, mantenendo la bellezza”.

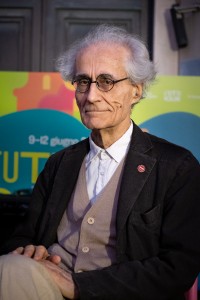

Massimo Cacciari ha collocato l’attuale anelito ad una libertà di espressione sempre più minacciata in un contesto realisticamente definito. Quasi geopolitico. “Ogni speranza deve essere riposta al di là del più crudo realismo. Il contesto, molto semplicemente, è quello della guerra. Siamo in guerra e nessuno sembra volere o poterne contenerne gli sviluppi”. “In guerra il rapporto politico si esalta e semplifica nell’Aut-Aut Amico-Nemico, e ciò non può non finire col valere anche sul fronte interno: più si aggravano le guerre in atto più questa situazione è destinata ad assumere tratti permanenti. Basterebbe questa constatazione a suggerirci di compiere ogni sforzo politico e diplomatico per arrestare l’incendio. La guerra non è affatto la sola causa del restringersi degli spazi di libertà di espressione e di pensiero critico. La crisi viene da lontano: è intrinseca al progressivo indebolirsi delle assemblee legislative, al potere sempre più determinante delle oligarchie monopolistiche in tutti i settori chiave dell’economia e della finanza, alle nuove forme di comunicazione, che esaltando la chiacchiera individuale non fanno che creare un rumore di fondo in cui tutte le opinioni diventano perfettamente equivalenti, merci di un unico mercato. Viviamo in un regime di permanente emergenza almeno dall’11 settembre. L’infezione dilaga e l’esercizio del potere che è lungi dall’essere soltanto politico, si trasforma in un controllo onnipervadente, capace di prevedere ed orientare tutti i nostri comportamenti. Esso si alimenta dallo stato di emergenza e lo rigenera di continuo. Il pericolo per la libertà di espressione non viene, dunque da qualche improvvisata insofferenza di qualche ministro di passaggio. Viene oggettivamente dalla situazione geopolitica in cui ci troviamo e dalla incapacità da parte delle leadership di concepire un nuovo Nomos della terra che non passi attraverso una catastrofe”.

Massimo Cacciari

Mi piace chiudere la carrellata sui rischi alla libertà di espressione con un mito della letteratura per chi si interessa di certi temi: il settantaseienne James Ellroy, una star mondiale per i suoi romanzi crime, a cominciare dallo storico America Tabloid: “Sono pessimista, certamente. Non ho alcuna visione positiva del mondo e tanto meno del futuro. Non c’è speranza per questo mondo dominato dal digitale e non vedo alcuna soluzione. Ma viste da qui, in Europa, molte cose sembrano migliori”.

Un ultimo accenno al mestiere del giornalista, forse un residuo del passato difeso da pochi con stile, capacità e amore. Mi hanno colpito, tra le tante, le parole di Jill Abramson, la prima donna a guidare il Nyt. Il suo libro, Mercanti di verità, del 2019, è un bilancio amaro di una professione che porta con sé tutte le contraddizioni del mondo. “L’intelligenza artificiale non fa scoop e un algoritmo non sarà mai un reporter” dice affrontando il più immediato dei pericoli della professione. Non mi pare, ad oggi , che l’AI possa dare dei contenuti originali, né fa reporting. Non fa breaking news e nemmeno giornalismo investigativo. Magari un giorno, in futuro, chissà. La strada è quella di rafforzare ancora di più i migliori standard del giornalismo. La prospettiva di un algoritmo – o l’intelligenza artificiale – che riporti la notizia in prima persona sostituendosi al reporter mi fa paura. L’accuratezza non può essere sacrificata. Sono stufa di questo giornalismo in prima persona e di reporter che diventano essi stessi brand, marchi, postando anche storie personali. C’é troppa roba così in giro e non aiuta certamente l’informazione. Ma tuttavia resto ottimista perché nonostante i forti tagli produttivi penso che oggi sia pubblicato un giornalismo di alta qualità come mai ho visto in vita mia”.

Jill Abramson

Da parte mia, ho solo da aggiungere la segnalazione di due libri illuminanti sul tema Il tuffo nel pozzo, di Domenico Quirico che reca un sottotitolo che è già un bilancio: “È ancora possibile fare del buon giornalismo?”, e un libretto illuminante di Giuseppe Pontiggia, Le parole necessarie. Due libri utili non solo ai giornalisti.

Comunque lascio il Salone con due personali certezze:

1) Non si deve andare al salone con il bancomat se ami molto i libri perché poi li devi portare a casa e pesano. Al massimo 50 euro in tasca e la conseguente necessità di selezionare.

2) La stanza più bella del Salone quest’anno e stata per me quella del silenzio, una sala dove era obbligatorio spegnere anche il telefono e c’erano per terra sacchi che ricordano quelli di Fantozzi davanti al capoufficio.

A parte queste due certezze, tutto è mobile al Salone. La gente è in continuo pellegrinaggio tra gli oltre mille editori e le decine di sale e le file sono dappertutto. E poi puoi scoprire aneddoti e vicende che mai avresti potuto sapere: ad esempio che il talent scout di Gianni Morandi è stato un grande uomo di cultura vera come Marcello Marchesi, il Signore di mezz’età.

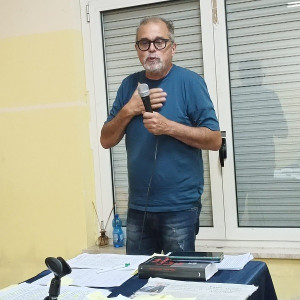

Paolo Cucchiarelli

Ho quindi scelto solo di riaprire il taccuino e di far fluire gli appunti presi per Beemagazine. Nulla di più perché il Salone di Torino è come il Festival di Sanremo: ognuno lo vede a modo suo, lo capisce in modo altrettanto diverso e lo apprezza con infinite sfumature. Dentro la storica sede del Lingotto, già essa un monumento, i libri si sono affastellati ad indicarci una foto del mondo, bello, minacciato, con sempre meno libertà e forse futuro, secondo molti. Quello che veramente colpisce e rallegra è la preponderante presenza di giovani, ragazzi, adolescenti ed anche scolaresche. Se i giovani leggono, c’è comunque un futuro.

Paolo Cucchiarelli – Giornalista, scrittore