Alla fine Mark Rothko si dissolse dentro sé stesso e nella propria sublime incomunicabilità stilistica, che tuttavia tanto piacque al mercato nonostante il suicidio spettacolare dell’artista. Rothko diffidò sempre dei critici, mettendo distanza tra sé e l’ermeneutica introduttiva ed esplicativa relativa alla sua opera pittorica. Rothko preferiva che aleggiasse il mistero sui suoi grandi oggetti dipinti, come scrisse a Katharine Kuh il 14 luglio 1954: “Vi è il pericolo che si costituisca uno strumento che dirà al pubblico come dovrebbero essere guardati i quadri e cosa cercarvi. Per quanto, in apparenza, questo possa sembrare un’agevolazione e un vantaggio, il vero risultato sarebbe la paralisi della ragione e dell’immaginazione (e per l’artista una sepoltura prematura). Da cui la mia avversione per le introduzioni e le informazioni esplicative. E se devo riporre la mia fiducia da qualche parte, la investirei nella coscienza degli osservatori sensibili, liberi dalle convenzioni della conoscenza. Non avrei timori circa l’uso che farebbero di questi quadri per soddisfare i bisogni del loro spirito”. Secondo uno dei maggiori espressionisti astratti, dunque, la critica come strumento di lettura dell’arte contemporanea non deve sovrastare la coscienza degli spettatori. Va detto, infatti, che la critica è spesso fuorviante anche per il tipo di lingua con cui confonde, anziché chiarire: alcuni hanno definito “critichese” quel certo gergo diffuso tra critici e artisti per scrivere e parlare di arte contemporanea.

Gli effetti del “critichese” sul pubblico stanno particolarmente a cuore anche al cinema internazionale, che ne ha offerto parodie che sono, esse stesse, vera e propria critica di un sistema che su una lingua artificiale, inutilmente oscura e non aderente alla materialità degli oggetti fonda il proprio potere persuasivo.

Martin Scorsese, prima in After Hours del 1985 e poi in Life Lessons del 1989 (è l’episodio 1 del film collettivo New York Stories), mette in luce l’inconsistenza di certi aspetti di un sistema attivo ancora oggi.

In After Hours, a SoHo nel 1985 una plasticatrice androgina (Linda Fiorentino) di statue di cartapesta (iconograficamente evocanti Munch) si procura reddito vendendo fermacarte di gesso a forma di “bagel & cream cheese”, tanto a buon mercato da indurre all’acquisto bariste impiegate anche in negozi di fotocopie e programmatori informatici frustrati, convinti di comprare un’opera d’arte. La scena è efficacissima anche se si tratta di uno dei due film diretti su commissione (l’altro è Il colore dei soldi) in anni non particolarmente fortunati per il regista, “costretto a cercare di sopravvivere, nel vero senso della parola”.

In Life Lessons, da uno studio-loft nell’East Village (la cui vertiginosa rivalutazione immobiliare si deve alla presenza di ingombranti predecessori come Jackson Pollock) nel 1989 un affermato pittore neoespressionista destina grandi tele a mostre personali organizzate da gallerie newyorkesi ansiose di consentire ai propri danarosi compratori di credersi mecenati, conoscitori, collezionisti, non acquirenti dozzinali di oggetti spesso dozzinali come chi li compra ma aureolati solo per quanto costano loro (della pittura secondo Scorsese ho scritto il 16 novembre 2023: https://beemagazine.it/per-capire-larte-ci-vuole-una-sedia-un-film-e-come-un-dipinto-la-storia-dellarte-secondo-martin-scorsese/).

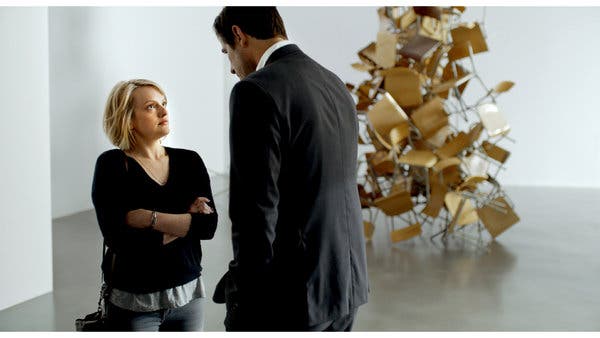

Di recente si è allineato all’intento parodico inaugurato da Scorsese The Square, diretto da Ruben Östlund e Palma d’oro a Cannes nel 2017. Il dialogo iniziale pone subito il problema della mancata condivisione tra critica e pubblico del codice di un linguaggio che, in realtà, è autoreferenziale escludendo proprio le opere. Anne (Elisabeth Moss) è una giornalista che intervista Christian (Claes Bang), curatore del Museo di arte contemporanea di Stoccolma.

Dal dialogo emergono come praticamente insolubili le solite questioni attorno a cui ruota il dibattito della musealizzazione dell’arte contemporanea: centrale è il patto di fiducia cieca tra artista, istituzione espositiva, pubblico, giornalisti e critici. Anne: “Volevo chiederle di una cosa che ho letto sul vostro sito web. Ecco, non ho capito bene, spero che lei me la possa spiegare […]. “Esposizione non esposizione”. Anne continua citando un testo dal non senso quasi beckettiano. Christian, turbato, risponde: “Scusi, posso?”. Anne: “Non ci arrivo, mi dispiace. Chiaramente io non ho studiato quanto lei”. Christian, deviando dalla domanda, riprende quota: “Se, per esempio, mettiamo un oggetto nel museo, questo può rendere quell’oggetto un pezzo d’arte?”.

La satira sulla sovraesposizione mediatica degli artisti contemporanei e dei loro fiancheggiatori, accomunati dall’ermeticità della lingua con cui si esprimono, passa da Scorsese al suo ammiratore più intelligente in Italia, Paolo Sorrentino. «Thank you to my sources of inspiration: Federico Fellini, Talking Heads, Martin Scorsese and Diego Armando Maradona», dichiarò il regista ritirando nel 2014 l’Oscar per La grande bellezza. Proprio in questo suo magmatico film, Sorrentino declinò uno dei temi su cui si era esercitato Scorsese, assestando un colpo definitivo al “critichese”.

In una serata che conclude un soleggiato pomeriggio romano del 2012, una performance artist che parla italiano con marcato accento slavo, Talia Concept (Anita Kravos), viene intervistata da Jep Gambardella (Toni Servillo), uno scrittore napoletano, dandy mondanissimo autore di un solo romanzo premiato col Bancarella, che da quarant’anni lavora come giornalista perché esce troppo la sera.

Concept ha appena messo in scena una performance masochista davanti a una quarantina di astanti commossi, sbigottiti, attoniti, svaccati al tramonto sul prato dell’acquedotto Claudio (allusione parodica agli “spazi alternativi” nati insieme alla Performance Art). Il giornalista raggiunge l’artista nel tendone sotto il quale è accampata, interrompendone una ruminante meditazione. L’artista è abbigliata con un outfit vagamente orientale che tradisce il coinvolgimento con la contemporaneità più frivola che fa da sponsor, perché indossa un berretto di lana rosso col logo “Colmar” abbinato all’abito rosso praticamente identico a uno dei tre disegnati dalla più celebre Performance artist in attività, Marina Abramović, per la sua performance da solista più famosa, The Artist Is Present, eseguita al MoMA nel 2010.

Lo scambio di battute di Concept con il giornalista mette in luce il differente atteggiamento che la vera artista a cui è ispirata la performer fittizia del film mostra nella realtà riguardo alle sue esibizioni recenti, intensificando il rapporto tra artista sciamana ~ pubblico disinformato ~ critico e alimentando inoltre la mitografia che esalta luoghi comuni autobiografici. In questa prospettiva, l’opera d’arte nasce per partenogenesi e non ha bisogno di documentazione preventiva poggiata su fonti, né di tradizionali operazioni ecdotiche, che proprio Abramović esplicitamente ha sconsigliato: “Il mio lavoro è profondamente emotivo. Non sono uno di quegli artisti sui quali bisogna documentarsi leggendo e leggendo prima di vedere il lavoro” (affermazione profondamente fuorviante, dato che tutto il lavoro di Abramović è piuttosto colto e intriso della tradizione della Storia dell’arte).

Nella scena di La grande bellezza l’elemento comico si scatena da una banalità diffusa nel “critichese”: l’artista non conosce il significato di una parola, vibrazione, che tuttavia ha scelto per definire sé stessa e il suo lavoro, tanto che, di fronte all’incalzare dell’intervistatore, alla fine si arrende disperata. Quasi paradossalmente, qua è un giornalista a prendere le distanze dal “critichese” e a pretendere precisione lessicale, mettendo al bando la possibilità di prendere atto che Concept “vive di vibrazioni ma non sa che cosa sono” e di commentare le stesse vibrazioni rimettendosi al giudizio da conoscitore, che non può essere motivato perché è tutto questione di percezione, quindi ineffabile. È ricca di implicazioni la corrispondenza tra dichiarazioni e topica autobiografiche da un lato e parodia cinematografica dall’altro.

In quest’ultima entra in campo una parola come vibrazione, aliena dal lessico tecnico della materialità artistica e connessa invece a una sfera emotiva, pseudo-psicoanalitca, quasi soprannaturale, consueta nel lessico di artisti e critici militanti.

Questa storia si compie, in qualche modo, il 20 maggio 2020, con l’uscita del N. 20/21 di “Vanity Fair Italia” del 3 giugno 2020, per il quale Sorrentino ha chiesto ad attori e registi, scrittori, stilisti, cantanti, compositori di recitare a soggetto su argomenti liberamente scelti. Jane Fonda, Paolo Conte, Walter Siti, Roberto D’Agostino, Alessandro Michele, Achille Lauro, dialogano tra loro, o rispondono a interviste, o scrivono pezzi più o meno lunghi. Proprio un’autoironica Marina Abramović produce un’opera in esclusiva per descrivere cos’è una vibrazione.

Si tratta di un disegno su carta, ispirato a With My Tongue In My Cheek di Marcel Duchamp, in cui pigmenti rossi che colorano le labbra di due volti di profilo, messi in relazione tra loro attraverso un flusso (di respiro? di parole?) che è anche l’elemento iconografico centrale dell’opera, insieme alla frase: “Vibrations of the single cells | can make | universe | vibrating | and | expanding | Marina Abramović”.

Il dialogo-gag tra Concept e Gambardella è dunque entrato nella storia della cultura, travalicando il cinema e coinvolgendo l’artista parodiata. Il dialogo si può leggere nella sceneggiatura del film, pubblicata da Feltrinelli, ma concludo queste righe trascrivendolo, perché è entrato a pieno titolo anche nell’ideale antologia di fonti sul “critichese” e sulla fortuna storica della Performance Art (che ho raccolto nel libro Le conseguenze delle mostre. II. Dare forma al vuoto: la tradizione nella Performance Art, Roma 2021, il cui titolo è un omaggio concettuale a Sorrentino e al suo Le conseguenze dell’amore). Alla fine, Concept si dissolve dentro sé stessa e nella ridicola incomunicabilità del “critichese”:

-T. C. Piaciuta la performance?

-J. G. A tratti. Quella testata violenta mi ha fatto capire molte cose. Allora, cominciamo dall’inizio.

– T. C. Perché non dalla fine? Sa, Talia Concept è una gran provocatrice.

– J. G. Non sprechi energie; ci sono cose molto più importanti che provocare me; e poi questa abitudine di parlare di sé in terza persona sta diventando insostenibile. Cosa legge lei?

– T. C. Non ho bisogno di leggere. Vivo di vibrazioni, spesso di natura extrasensoriale.

– J. G. Abbandonando per un istante l’extrasensoriale, che cosa intende lei per vibrazioni?

– T. C. Come si fa a spiegare con la volgarità della parola la poesia della vibrazione?

– J. G. E non lo so, ci provi…

– T. C. Io sono un’artista e non ho bisogno di spiegare un cazzo.

– J. G. Bene. Allora scrivo: «Vive di vibrazioni ma non sa che cosa sono».

– T. C. Un momento, cazzo! Non ho detto che non so cosa sono.

– J. G. Bene! Allora, che cos’è una vibrazione?

– T. C. Comincia a non piacermi questa intervista. Percepisco da parte sua una conflittualità.

– J. G. La conflittualità come vibrazione?

-T. C. La conflittualità come rottura di coglioni. Perché non si calma e si sintonizza sulla mia frequenza poetica?

– J. G. Ha ragione.

– T. C. Bravo.

– J. G. Grazie.

– T. C. Parliamo dei maltrattamenti che ho subito dal fidanzato di mia madre.

– J. G. Nooo! Io voglio sapere che cos’è una vibrazione.

– T. C. Il mio radar per intercettare il mondo.

– J. G. Eh, u’ radar…Vale a dire?

– T. C. Lei è un rompicoglioni e un provocatore.

– J. G. La provocatrice che non sopporta il provocatore: è fascismo!

– T. C. Fascista a me?! Ma vaffanculo! Senta, siamo partiti male. Talia Concept ci tiene all’intervista con il suo giornale, ha tanti lettori, ma lei è prevenuto. Perché non la fa parlare del suo fidanzato con il quale fa l’amore undici volte al giorno e che è un artista concettuale mica da poco: rielabora palloni da basket con i coriandoli, un’idea sensazionale!

– J. G. Senta, Talia Concept parla di cose di cui ignora il significato. Io di lei finora ho solo fuffa impubblicabile. Se lei crede che io mi lasci abbindolare da cose tipo: «Io sono un’artista, non ho bisogno di spiegare», è fuori strada. Il nostro giornale ha uno zoccolo duro di pubblico colto, che non vuole essere preso in giro. Io lavoro per lo zoccolo.

-T. C .E allora perché non mi lascia parlare del mio accidentato, sofferto ma indispensabile percorso d’artista?

– J. G. Ma indispensabile a chi? Santo cielo, signora, che cos’è una vibrazione?!

-T.C. Non lo so che cos’è una vibrazione, Jep Gambardella, non lo so!

*Il 24 settembre esce nei cinema il nuovo film di Paolo Sorrentino, Parthenope. Nell’attesa, pubblichiamo questo articolo sull’autore di Le conseguenze dell’amore, Il Divo, La grande bellezza.

Floriana Conte – Professoressa di Storia dell’arte a UniFoggia (floriana.conte@unifg.it; Twitter: @FlConte; Instagram: floriana240877) e Accademica dell’Arcadia