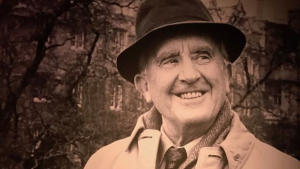

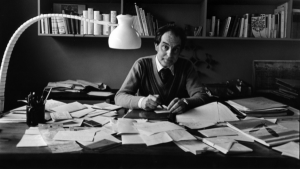

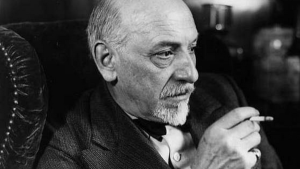

Uno nessuno e…..Unamuno

Non è cosa rara scorgere forti affinità tra scrittori coevi soprattutto se condividono, come in questo caso, l’attitudine a filosofeggiare o siano filosofi autori di opere letterarie orientate solitamente sul dramma e sul romanzo: due generi in cui si aprono larghi spazi per dissertare, monologare, astrologare, mettersi di fronte allo specchio e almanaccare su sé stessi e sul senso dell’esistere. Sto parlando di quella singolare convergenza che caratterizza alcuni scritti di Miguel de Unamuno e del nostro Pirandello. Una somiglianza di intenti, invenzioni, riflessioni, che in taluni momenti finisce per sorprendere, tanto è stretta, tanto è sovrapponibile. Per singolare coincidenza anche l’anno della morte dei due è lo stesso: il 1936. In un articolo del 1923 è lo spagnolo a riconoscere questa forte parentela, fin dal titolo Pirandello y Yo: “È un fenomeno curioso e che si è dato molte volte nella storia della letteratura, dell’arte, della scienza o della filosofia, quello che due spiriti, senza conoscersi né conoscere una per una le loro opere, senza porsi in relazione l’uno con l’altro, abbiano perseguito uno stesso cammino ed abbiano tramato analoghe concezioni o siano arrivati agli stessi risultati. Si direbbe che è qualcosa che fluttua nell’ambiente. O meglio, qualcosa che è latente nella profondità della storia e che cerca chi lo riveli”. Unamuno usa alcuni termini già di per sé pirandelliani come tramare concezioni o portare alla luce dalle profondità della storia significati latenti, che fanno pensare alla dolorosa ma implacabile ermeneutica pirandelliana, alla pressione esercitata su di lui dal demonietto umoristico, dall’infernale macchinetta della coscienza critica come mental detector in grado di andare oltre le apparenze storiche e le maschere sociali. Non si tratta di coincidenze tematiche o di motivi riconoscibili in entrambi gli autori (come accade nelle composizioni musicali) ma di interi pezzi di pensiero