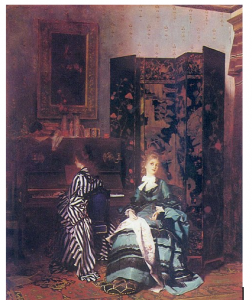

Albert von Keller, Chopin, 1873, olio su legno di quercia, 85 cm x 69 cm, Monaco, Neue Pinakothek, inv. 8366

“Intendete dire che non vi piace il ritratto che ho fatto di voi? Dov’è? Perché gli avete messo davanti un paravento? Fatemelo vedere. È la miglior cosa che abbia mai fatto. Togliete quel paravento, Dorian”.

Nel romanzo Il ritratto di Dorian Gray Oscar Wilde immagina questo concitato inizio di dialogo tra un famoso pittore inglese, Basil Hallward, e il giovane amico che gli ha fatto da modello per il suo capolavoro, l’aristocratico di terrificante bellezza Dorian Gray. Lo scontro si accende davanti a un paravento che nasconde il ritratto, dotato di poteri diabolici. Il proprietario lo cela a sé e ai suoi amici dietro l’elemento di arredo mobile più convenzionale per nascondere oggetti e persone o separare ambienti. Lo stupore del pittore rivela anche una gerarchia: in Europa in età vittoriana dietro un paravento deve esserci per forza qualche altra cosa; un paravento non è un’opera d’arte in sé e per sé, anche se raffinata o costosa, ma è un oggetto d’arredo con una funzione.

Immagine della mostra “Paraventi: Folding Screens from the 17th to 21st Centuries”, Fondazione Prada, Milano. Foto: Delfino Sisto Legnani e Alessandro Saletta – DSL Studio Courtesy: Fondazione Prada. Da sinistra a destra: Yves Klein, Paravent [Screen] (IKB 62), 1957, collezione privata; Charles e Ray Eames Folding,, Screen FSW 8, 1948, collezione privata; Alvar Aalto, Screen, Model nr. 100, 1940, collezione privata; Eileen Gray, Brick Screen, 1925 circa, collezione di J. & M. Donnelly, Parigi

Trentacinque anni dopo, la gerarchia inizia a scricchiolare. I paraventi sono una rivolta: così la pensa Eileen Gray, l’artista e designer modernista amica di Romaine Brooks e Natalie Barney. Nel 1925 Gray realizza il suo polemico statuario paravento Brick Screen in legno smaltato nero, acciaio e ottone. Il paravento di Gray è parte di una serie di paraventi iniziata con quello progettato per la casa di Juliette Lévy con fili orizzontali di mattoni di legno laccato da lacca urushi legati da aste di acciaio in modo da creare una sequenza di colonne. Ne deriva una parete fatta di pieni e di vuoti (e il vuoto a cui dare forma è un elemento cardine dell’arte del Novecento, soprattutto per la scultura e per la Performance Art). Gray ottiene una superficie che non si chiude ostinatamente alla penetrazione dello sguardo, superando il confine tra elemento di arredo, architettura mobile e scultura. La scelta di usare la lacca come pigmento è un riferimento concettuale all’arte giapponese, da cui il paravento è mutuato. Per Gray architettare un paravento è, quindi, un gesto di rivolta nei confronti delle tendenze contemporanee.

Il paravento di rivolta di Gray è esposto nella seconda sezione della bella e insolita mostra “Paraventi: Folding Screens from the 17th to 21st Centuries” alla Fondazione Prada a Milano. I paraventi, come un polittico a sportelli, hanno due punti di vista: uno frontale e uno tergale. Chi visita la mostra deve girare intorno a ogni paravento, scegliere quanto tempo dedicare alle due facciate, magari sostare sul retro dell’installazione di un pezzo, finendo per ripristinare a piacere alcune delle funzioni dei paraventi testimoniate dalle pitture asiatiche: i paraventi servivano anche a nascondersi da sguardi indiscreti, ad ascoltare senza essere visti, a riparare dal vento gli studiosi in giardino e a celare gli amanti.

La mostra sarebbe perfetta nel suo genere, se non fosse per l’assenza di apparati didattici nell’allestimento dello studio di architettura SANAA (fondato nel 1995 da Kazuyo Sejima e Ryūe Nishizawa, interessati alle opportunità offerte dalla destrutturazione e dalla metamorfosi della parete divisoria): didascalie e brevi paragrafi esplicativi sono affidati ai soliti curatissimi fascicoli gratuiti distribuiti all’ingresso della mostra, ma non ci sono pannelli e didascalie vicini alle opere, con la conseguenza che la visita può essere faticosa per una presbite che è anche miope obbligata a guardare le opere e a leggere il fascicolo. Mi è parsa questa l’unica pecca di una delle poche mostre notevoli che si vedono in Italia questo inverno.

I settanta paraventi esposti vanno dal XVII secolo fino all’età contemporanea, comprendendo anche oggetti realizzati appositamente per la mostra. Attraverso la storia dei paraventi, la mostra esplora anche la storia dei tabù, presenti o abbattuti, tra estetica decorativa o queer, umorismo, sovversione, fino ad arrivare anche a capovolgimenti di ottica un po’ dada.

Al piano terra i paraventi sono disposti senza gerarchie diacroniche, sulla base di sette temi che vanno da “Public/Private” (che esplora la dimensione erotica del paravento, dietro e davanti al quale si dispiega la ritualità dell’attesa, più importante della soddisfazione del desiderio stesso), a “Split Screens” (che riflette sulla digitalizzazione della superficie e sul significato di schermo, che oggi serve per mostrarsi in pubblico, mentre in passato serviva per nascondersi), a “Propaganda” (che analizza il potenziale politico del paravento, strumento di persuasione se mostrato o donato).

Salendo al primo piano del Podium, si sosta di fronte a un pezzo di muro giallo stagliato nel cielo di Lombardia, così bello quand’è bello, e si accede alla seconda sezione della mostra. Qui si dispiega una quinta continua ordinata su un labirinto di paraventi di vari materiali ed epoche, tra i quali ci sono i pezzi più spettacolari.

Anche stavolta si conferma il valore scientifico e civile costante delle esposizioni organizzate dalla Fondazione Prada che – fin dalla prima collocazione in via Spartaco – è andato di pari passo con l’inizio della spesso frettolosa e sciatta offerta espositiva pubblica milanese sulla contemporaneità a partire dall’insediamento della prima giunta leghista nel 1993 (ma anche oggi le mostre milanesi, soprattutto a Palazzo Reale, lasciano di nuovo a desiderare per assenza di progettualità scientifica). Soprattutto dopo il trasferimento negli attuali spazi della ex distilleria in Largo Isarco e le collaborazioni scientifiche di alto livello, la Fondazione della casa di moda milanese offre alcune delle rarissime mostre italiane costruite attorno a un’idea che assumono reale valore di ricerca, capaci di innestare un corto circuito tra pezzi del passato che fanno capire quelli del presente. Fin dall’inizio dell’attività espositiva, la Fondazione Prada ha curato nei dettagli e in forme originali allestimenti, cataloghi e dépliant gratuiti, “con i motivi essenziali della mostra, da tenere in biblioteca e non gettare nel primo cestino…”: così Giovanni Agosti rilevò per primo il ruolo che nella vita culturale milanese ha assunto la famiglia Prada soprattutto sul fronte dell’impegno della riflessione sul presente (cito dal libro Le rovine di Milano, Feltrinelli 2011, pp. 26-27, 41-42, e ribadisco le osservazioni che ho già espresso nell’articolo del 9 gennaio 2023 recensendo la mostra Recycling Beauty: https://beemagazine.it/prada-ricicla-le-memorie-di-adriano-e-di-costantino-di-federico-ii-di-lorenzo-il-magnifico/).

Anche per la mostra “Paraventi” i dépliant gratuiti che si prelevano all’ingresso della mostra sono libriccini bilingui di carta leggera che contengono una vera e propria guida sintetica al progetto, all’allestimento e a ogni pezzo della mostra, senza fotografie (un po’ nella tradizione degli antichi cataloghi di mostre ottocenteschi, che contenevano solo i dati principali delle opere esposte in corrispondenza della loro numerazione, per aiutare il visitatore a orientarsi nelle sale).

Il catalogo, come sempre, è un vero e proprio libro di riferimento sull’argomento, in inglese, corredato da saggi tematici (tradotti in italiano alle pp. 328-443) e da un’appendice di interviste agli artisti coinvolti nella mostra, tra i quali Chris Ofili, Luc Tuymans, Francesco Vezzoli (pp. 260-315).

La copertina del catalogo della mostra

Non trascuro mai di ricordare a chi non conosce ancora la sede della Fondazione che si tratta di un posto dove si può trascorrere una giornata intera; chi va in Largo Isarco per visitare una mostra, vedere un film o incontrare qualcuno nel bar Luce (in cui il regista Wes Anderson ha ricreato atmosfere milanesi retrò ispirandosi a Rocco e i suoi fratelli, a Miracolo a Milano e alla copertura in vetro e alle decorazioni della Galleria Vittorio Emanuele) si mescola a mamme che portano i bambini negli spazi esterni e a gente che legge o parla seduta accanto a un verde non invadente.

Che senso ha una mostra sui paraventi? Non si tratta solo di una scelta espositiva quasi inedita. I paraventi non sono sempre stati oggetti d’arredo nella case occidentali.

I paraventi/byōbu non rientrano esclusivamente nella categoria della pittura e dell’arte visiva in senso occidentale, nonostante in tali categorie siano stati costretti da quando, nel XIX secolo, il Giappone importò il concetto di “belle arti” dall’Occidente senza riflettere troppo sulle conseguenze della sua applicazione alla cultura giapponese. Un “byōbu” è radicalmente diverso da un oggetto rientrante nei generi della “pittura” occidentale perché nella cultura giapponese non è inteso come un oggetto bidimensionale da guardare, nella maggior parte dei casi, appeso a una parete o installato su un altare o su basamenti affini. L’applicazione di questi termini al byōbu e alle porte scorrevoli (“fusuma”), che storicamente dividevano gli spazi della casa, ha portato alla loro riconcettualizzazione come “arte” in base al “dipinto” che portavano sulla loro superficie, e alla loro ricaratterizzazione come “opere d’arte”, come altri oggetti che si trovano più spesso nelle teche di vetro dei musei. Ma, in questa riconcettualizzazione, la funzione originaria sia del byōbu che del fusuma come partizioni interne per le strutture architettoniche è andata in gran parte perduta (parafraso e riassumo il saggio di Ido Misato, When paravents became “art”, che riconsidera la natura e le caratteristiche dei byōbu nell’ambito della loro funzione originaria, in catalogo alle pp. 42-49).

In giapponese “paravento pieghevole” si dice con la parola “byōbu”, che è scritta con i caratteri cinesi che significano “vento” e “muro”. La parola non è casualmente composta dai caratteri che indicano due elementi così diversi, l’uno evanescente e invisibile, l’altro solido e visibilissimo: i byōbu sono mobili che tradizionalmente si usavano negli interni giapponesi per separare gli spazi e arginare le correnti d’aria. Le superfici dei byōbu erano dipinte con immagini molto varie per arricchire le abitazioni dell’alta società e dei ricchi. Nel Giappone moderno le case sono quasi totalmente adeguate allo stile architettonico occidentale. Pertanto non sono previsti abitualmente i paraventi e di essi si è addirittura perduta quasi completamente la memoria storica del loro uso e della loro funzione, unitamente al loro valore artistico. Nel Giappone contemporaneo i paraventi sono oggetti da mostre e musei, dove rientrano nella categoria dei “dipinti”. Mantengono, dunque, il valore di opere d’arte ma hanno perso il molteplice valore tradizionale che assumevano nella cultura giapponese dalla quale erano trasmigrati a quella occidentale. Del lemma “byōbu”, che significa “protezione dal vento”, i paraventi conservano la funzione quando in Europa nel Medioevo schermavano dalle correnti d’aria, separavano gli ambienti e creavano intimità: perciò per definire questi oggetti si usò il francese “paravent”.

Dal Seicento i paraventi furono elementi di scena costanti a teatro, fino a entrare da protagonisti nei titoli di opere d’arte per il teatro o basate sul teatro tra Novecento e anni Duemila.

Quando nel 1961 il drammaturgo, poeta e critico d’arte Jean Genet scrive una drammaturgia divisa in quadri per attaccare aspramente la guerra d’Algeria, il razzismo e la discriminazione, intitola l’opera teatrale I paraventi: i paraventi indicano tutti gli elementi che nascondono la realtà e solo i morti possono infrangerli perché impalpabili ne attraversano le superfici e raggiungono il centro del teatro, coincidente con il Regno dei morti.

La copertina della prima edizione di Les paravents di Jean Genet, Paris, Berbezat, 1961

I paraventi e il teatro si tengono insieme anche nel film di Ermanno Olmi, Cantando dietro i paraventi: la storia si svolge all’interno di una cornice narrativa creata per mezzo di una rappresentazione teatrale nella Cina imperiale. Alla fine il narratore (Bud Spencer) a teatro conclude: “E fu così che gli uomini, finalmente in pace, poterono vendere le loro spade e comperare buoi per arare i campi, mentre le voci delle donne rallegravano il giorno cantando dietro i paraventi”.

Una scena di Cantando dietro i paraventi. Regia: Ermanno Olmi. Produzione: Cinemaundici (Italia-Regno Unito-Francia, 2003)

Con la funzione di separare e celare parti di ambienti e soprattutto come allusioni a un Oriente esotico, i paraventi entrarono nei quadri di Whistler, di Manet e degli Impressionisti.

Nel quadro forse più celebre nel quale il paravento giapponese è un protagonista al pari della modella, Rosa e grigio: la principessa del paese di porcellana, Christina Spartali indossa un kimono davanti a un paravento a cinque pannelli con decorazioni floreali effettivamente di proprietà di Whistler. Nel magnifico Capriccio in viola e oro: il paravento dorato, Joanna Hiffernan, la musa di Whistler, guarda stampe di Utagawa Hiroshige seduta sul pavimento davanti a un paravento giapponese decorato con un soggetto letterario (del rapporto di Whistler con i paraventi scrive in catalogo Whitney Davis, L’immagine pieghevole di Whistler, alle pp. 62-63 e 377-378).

James Abbott McNeill Whistler, Rosa e grigio: la principessa dal paese di porcellana, 1865, olio su tela, 201.5 cm × 116.1 cm, Freer Gallery of Art, Smithsonian National Museum of Asian Art, Washington, D.C., inv. F1903.91a-b

James Abbott McNeill Whistler, Capriccio in viola e oro: il paravento dorato, 1864, olio su tavola, 50.1 x 68.5 cm,

Freer Gallery of Art, Smithsonian National Museum of Asian Art, Washington, D.C., inv. F1904.75a

In quella manifestazione d’amore di Manet per il japonisme che è il Ritratto di Émile Zola, una stampa di Utagawa Kuniaki II e un paravento che non serve solo da quinta ma da dichiarazione di poetica, come si sarebbe detto una volta, possono stare sullo stesso livello gerarchico dell’arte contemporanea e della tradizione, rappresentate da riproduzioni di Olympia di Manet e di il Trionfo di Bacco di Velázquez.

Édouard Manet, Ritratto di Émile Zola, olio su tela,1868, 146×114 cm, Musée d’Orsay, Parigi, RF 2205

I paraventi stanno sul limitare di una soglia e la creano: sono supporti che rientrano nei generi della pittura, della scultura, della decorazione, dei mobili, degli oggetti d’uso. Perciò sulle superfici dei paraventi è passato di tutto: dai romanzi giapponesi secenteschi alle scene quotidiane orientali e occidentali istoriate a inchiostro, smalto e colori su legno, seta e carta dorata per farne dono ad alti dignitari. Grandi artisti hanno progettato iconografie per paraventi, a scopo commerciale o per farne opere d’arte autonome. Diversi paraventi eccezionali per gli autori che li hanno realizzati o per le circostanze in cui sono stati creati sono esposti a Milano. Ecco qualche esempio.

Attorno al 1860, William e Jane Morris trasferiscono il raffinato horror vacui preraffaellita nel progetto per un arredo domestico finalizzato a garantire intimità in casa. Sui tre pannelli Elizabeth Burden (sorella di Jane e cognata di William Morris), membro del movimento Arts and Crafts al lavoro per il dipartimento di ricamo di Morris, Marshall, Faulkner & Co., ha ricamato entro il 1888 Lucrezia, Ippolita ed Elena in un clima di revival medievale.

Immagine della mostra “Paraventi: Folding Screens from the 17th to 21st Centuries” Fondazione Prada, Milano. Foto: Delfino Sisto Legnani e Alessandro Saletta – DSL Studio Courtesy: Fondazione Prada. In primo piano: William Morris (progetto), Jane Morris ed Elizabeth Burden (realizzazione). Paravento ricamato con le figure di Lucrezia, Ippolita ed Elena, 1860-61 (pannelli ricamati), 1889 (paravento), Castle Howard Collection, Yorkshire

Un collage/découpage è il Cat Screen, decorato con ritagli di giornale e centinaia di immagini di gatti dall’artista Kenneth Halliwell per la casa di Islington divisa con il suo compagno, il drammaturgo Joe Orton, autore di Loot e Entertaining Mr Sloane in uno stile talmente riconoscibile da dare origine all’aggettivo “ortonesque”. Halliwell ha decorato il paravento poco prima di uccidere il drammaturgo nell’agosto del 1967: Orton era in trattative per scrivere una sceneggiatura per i Beatles; Halliwell, geloso del suo successo, lo uccise con nove colpi di martello alla testa e si suicidò con un’overdose di Nembutal.

Kenneth Halliwell, Cat Screen, 1966,legno, carta, tessuto, 167 × 156 cm, Islington Museum, Londra. Courtesy Islington Local History Centre, foto Deniz Guzel

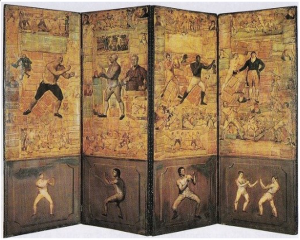

Il découpage era stato a lungo una costante nella decorazione dei paraventi: il poeta George Gordon Byron ne custodì uno (forse realizzato da sé insieme al suo maestro di scherma) ricoperto di immagini di pugili da un lato e di attori dall’altro (il paravento di Byron non è in mostra).

Henry Angelo, Lord Byron (attribuito), Byron’s Decoupage Screen, découpage, Newstead Abbey, UK

Il praticamente mai visto Painted Screen testimonia la veridicità del biglietto da visita con cui uno dei maggiori pittori figurativi del Novecento, Francis Bacon, nel 1929 dal proprio studio al 17 di Queensberry Mews a Londra si proponeva come decoratore d’interni (devoto di Picasso e De Chirico): “Francis Bacon – Arredi moderni, mobili in metallo, vetro e legno / tappeti e luci”; l’insegna fuori dallo studio riassumeva: “Francis Bacon, Designer”. Bacon aveva iniziato diciottenne un anno prima a Parigi, sollecitato dalla visione dell’Art Déco e soprattutto dal ruolo di Eileen Gray nell’ambiente dello spazio espositivo alla Galerie Jean Désert. Diventato un famoso pittore, Bacon relegò con fastidio in un limbo nel quale non fare entrare gli storici il suo esordio come decoratore di interni. Il Painted Screen non venne mostrato e fu esposto al pubblico per la prima volta solo nel 1993, quando fu incluso in una mostra al Museo d’Arte Moderna di Lugano: si tratta pur sempre della prima opera superstite di grandi dimensioni suddivisa da Bacon nel prediletto formato del trittico con la prima delle sue figure grandi, in anticipo su quelle che poi studierà nel 1944 nei Tre studi per figure ai piedi di una crocifissione.

Francis Bacon, Tre studi per figure ai piedi di una crocifissione, 1944, olio e pastello su truciolato, 95 × 73, 5 cm, Londra, Tate Britain, inv. N06171

Pierre Bonnard, Passeggiata delle balie, fregio di carrozze, 1895-1897, tempera, 150×210 cm, Leeds, Museum and City Art Gallery

Jim Dine si è cimentato nella decorazione di un paravento a cinque pannelli ad acrilico su serigrafia su tela come un regista di pellicole su legno, creando Landscape Screen (Sky, Sun, Grass, Snow, Rainbow) (1969), edito in trenta esemplari ispirati al paravento di Pierre Bonnard, Passeggiata delle balie, fregio di carrozze del 1897, che Dine studiò a casa di un amico a Londra. La principale particolarità del paravento di Dine risiede nella verticalità dei cinque paesaggi in sequenza come fotogrammi in un montaggio cinematografico.

Immagine della mostra “Paraventi: Folding Screens from the 17th to 21st Centuries”, Fondazione Prada, Milano. Foto: Delfino Sisto Legnani e Alessandro Saletta – DSL Studio. Courtesy: Fondazione Prada. Da sinistra a destra: Chen Zhifo, Fiori stagionali e uccelli Cina, 1947, collezione privata, Asia. Jim Dine, Landscape Screen (Sky, Sun, Grass, Snow, Rainbow), 1969, collezione di Nina Dine

“Coromandel” screen, Cina, fine del XVIII secolo, legno di pino occidentale, 284 x 624 x 2 cm Calouste Gulbenkian Museum, Lisbona ©Calouste Gulbenkian Foundation, Lisbona – Calouste Gulbenkian Museum. Foto: Carlos Azevedo

Un sontuoso paravento cinese di tipo “Coromandel” è esposto nella seconda sezione della mostra, al piano superiore del Podium. È diviso in dodici pannelli che, secondo un’iscrizione, era un dono per il cinquantesimo compleanno di un dignitario, forse un maresciallo o un generale, e quindi non era destinato all’esportazione; altri paraventi simili destinati a essere venduti in Occidente raffiguravano invece simultaneamente scene orientali e occidentali. L’esemplare esposto è sensazionale anche per la sovrapposizione di iconografie e tecniche decorative: ci sono dipinti su carta con inserti rettangolari e circolari su ciascuno dei pannelli con scene ispirate alle leggende cinesi; immagini di pini, bambù, peonie e magnolie simbolicamente importanti nella cultura cinese.

Ogni scena è dotata di un bordo ornamentale con draghi e fenici. Su dieci dei dodici pannelli della fascia inferiore del paravento è ritratto il dignitario a cui era destinato il dono, seduto in uno dei padiglioni del suo palazzo mentre assiste a un’esibizione, con ospiti e personale di servizio intenti nei preparativi per festeggiare il suo compleanno.

“Paraventi di Coromandel” è anche il sintagma con il quale progressivamente in Occidente si indicarono i paraventi di maggiore pregio per via dell’importazione massiccia di paraventi dalla Cina dall’inizio del XVII secolo con navi che salpavano dalla costa del Coromandel, in India (ne scrive il curatore Cullinanan nel saggio La piega, alle pp. 329-349 del catalogo). Come quello in mostra, un paravento di Coromandel è un paravento cinese (si definisce “kuancai”) a più pannelli di legno laccato, intagliato prima di essere dipinto in oro o vari colori. Alcuni paraventi possono essere decorati con pietre preziose e intarsiati con madreperla e altri materiali che risaltano sullo sfondo scuro (cfr. il saggio di Nancy Berliner, Un’occhiata dietro il paravento, p. 353).

Coco Chanel nella sua suite all’Hotel Ritz con un paravento di Coromandel. Foto di François Kollar apparsa in “Harper’s Bazaar” nel 1937

Coromandel è una parola che evoca lusso e profumi voluttuosi alla memoria sensoriale anche di chi non sa niente di paraventi: desemantizzata, la parola “Coromandel” ha dato il nome a un profumo di Chanel, la cui fondatrice, Coco, collezionò questo tipo di paraventi cinesi, fino a possederne più di 30, dei quali 8 arredavano i suoi spazi al 31 di rue Cambon a Parigi:

“Ho amato i paraventi cinesi da quando avevo diciotto anni. Sono quasi svenuta dalla gioia quando, entrando in una bottega cinese, ho visto un Coromandel per la prima volta. I paraventi sono stati la prima cosa che ho comprato”:

Immagine della mostra “Paraventi: Folding Screens from the 17th to 21st Centuries”, Fondazione Prada, Milano. Foto: Delfino Sisto Legnani e Alessandro Saletta – DSL Studio Courtesy: Fondazione Prada. Francesco Vezzoli, The Assassination of Trotsky, 2023. Courtesy dell’artista.

Un particolare del paravento di Vezzoli in mostra. Foto: Floriana Conte

Uno dei paraventi richiesti appositamente per la mostra dalla Fondazione Prada è esposto al piano terra e spetta all’invenzione di Francesco Vezzoli. Intervistato per il catalogo dal curatore Nicholas Cullinan (pp. 313-315), in relazione alla sua personale gerarchia delle arti Vezzoli ha attirato l’attenzione sul momento di svolta per i paraventi nella storia dell’arte che ho richiamato al principio di questo articolo: “Ho sempre considerato la laccatura nera di Eileen Gray nettamente superiore a molti quadri dell’Espressionismo astratto” (p. 442). Per la mostra, Vezzoli ha pensato un paravento a specchi, The Assassination of Trotsky, che è un ready made a partire da un oggetto di design progettato decenni fa da Alain Delon. Il titolo è un rinvio al film di Joseph Losey del 1972 con Delon e Romy Schneider. Vezzoli ha spiegato:

“In realtà è un paravento ideato da Alain Delon in un momento della sua carriera in cui ha probabilmente pensato che il suo sex appeal fosse così universale da poter essere applicato anche alla decorazione d’interni. Curiosamente, lo stile e il tessuto rosa hanno un tocco civettuolo, se confrontati con i mobili da “maschio alfa” di Willy Rizzo dello stesso periodo. E vista la tormentata vita amorosa dello stesso Delon, mi è sembrato appropriato riprodurre un’immagine di Romy Schneider sulla superficie dello specchio, come se Delon non avesse mai superato il senso di colpa per il modo in cui l’ha trattata o per come è finita la loro relazione. Il titolo, The assassination of Trotsky, allude all’ultimo film in cui hanno recitato insieme, ed è per questo che lo stesso Trotsky compare tra i due, in una sorta d triangolo amoroso”. “Penso che questo lavoro porti avanti soprattutto l’esplorazione delle vite private, a volte tragiche, di personaggi molto in vista.

Alain Delon può essere indubbiamente definito il più bell’uomo del cinema europeo del dopoguerra, ma la sua vita sentimentale è stata tutt’altro che semplice e direi anche tutt’altro che divertente. Accanto alla sua tormentatissima relazione con Romy Schneider, basterebbe menzionare quella con la cantante dei Velvet Underground, la meravigliosa Nico. Da lei ha avuto un figlio, Christian. Delon non lo ha mai riconosciuto né dal punto di vista legale, né da quello affettivo. Christian è stato cresciuto dalla madre di Delon ed è morto per un’overdose di eroina qualche mese fa. Ecco un’altra storia estremamente triste sul fascino patriarcale” (pp. 339, 442-443).

Vezzoli fa eco a un testimone oculare dell’aura da Dorian Gray di Delon. A proposito delle settimane di lavorazione del film italiano di maggiore successo del 1972, La prima notte di quiete, Valerio Zurlini ha scritto in “Pagine di un diario veneziano. Gli anni delle immagini perdute” che si tratta del “mio film che amo di meno […] perché il protagonista – che ne ricavò un trionfo – era l’opposto morale del personaggio e non ne rifletteva che esteriormente la profonda gentilezza e l’inguaribile malinconia”: nel film Delon era uno straziato, malinconico professore universitario di storia dell’arte che finiva a fare il supplente in un liceo di Rimini, devastato, devastante e stretto in un cappotto di cammello del regista, identico a quelli che indossava il grande storico dell’arte Roberto Longhi.

Delon non è mai stato uno storico dell’arte, ma è stato davvero un conoscitore d’arte, come il Dorian Gray di Wilde. Ha collezionato opere di antichi maestri degne di stare nei musei internazionali: lo ha dimostrato l’ultima asta della sua collezione, “Alain Delon: 60 ans de passion” che lo scorso 22 giugno ha fatto incassare alla casa Bonhams-Cornette de SaintCyr 8 milioni (il doppio della stima iniziale). Delon possedeva disegni di altissima qualità di Domenico Beccafumi, di Paolo Veronese, di Jacques Callot, di Guercino, di Dosso Dossi. Nel 1969 comprò un foglio di Albrecht Dürer, datato 1505, con un cervo volante (da tempo passato al Getty Museum). Nel 1969 l’acquisto stabilì il record per il disegno più pagato al mondo, tanto da fare affermare a Delon: “La differenza tra i mercanti e me è che loro hanno un limite”. Il monogramma (“AD”) dell’artista tedesco corrispondeva a quello delle iniziali dell’attore, che a sua volta ne aveva tratto il marchio per la sua collezione d’arte. Niente di strano nelle aspirazioni di Delon a collezionista connaisseur, dato che aveva formato il suo gusto frequentando artisti conoscitori e collezionisti d’arte come Luchino Visconti e Giovanni Testori.

Albrecht Dürer, Cervo volante, Watercolor and gouache; upper left corner of paper added, with tip of left antenna painted in by a later hand, 14.1 × 11.4 cm, Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, inv., 83.GC.214, già nella collezione di Alain Delon

Del “fascino patriarcale” di Delon richiamato da Vezzoli che si estrinsecò in ogni ambito della vita, come per Dorian Gray, non resta più nulla. L’ultima sceneggiatura per l’attore è davvero miserabile (nelle ultime settimane i media stanno riferendo doviziosamente particolari disgustosi sui figli rapaci, generosi solo nell’accelerare la fine di un padre malato ormai incapace di produrre altra ricchezza, e di una compagna da loro estromessa come “dama di compagnia” denunciata, ça va sans dire, per circonvenzione di incapace per nobilissimi scopi vecchi quanto il mondo: https://www.corriere.it/spettacoli/cinema-serie-tv/24_gennaio_12/alain-delon-figli-continuano-litigare-tribunale-ha-incaricato-perito-medico-stabilire-quali-siano-sue-condizioni-4524fb08-b14b-11ee-a5f5-cef5d61f30e8.shtml).

Il ritratto di Delon da giovane serigrafato sul pannello destro del paravento di Vezzoli si specchia nel ritratto della prima delle persone amate a cui l’attore fece del male per vivere secondo i sensi: la storia dei paraventi si ricuce a quella del micidiale ritratto di Dorian Gray, nascosto dietro un paravento. Si può nascondere l’anima dietro il più lussuoso degli schermi ma il passato sarà sempre in agguato davanti a uno specchio.

Floriana Conte – Professoressa associata di Storia dell’arte a UniFoggia e Socia corrispondente dell’Accademia dell’Arcadia (floriana.conte@unifg.it; Twitter: @FlConte; Instagram: floriana240877)