“C’è un avvertimento che voglio dare un po’ a tutti voi: non abbiate soggezione di Shakespeare. Noi viviamo in un’altra epoca, dobbiamo fare un’opera contemporanea. E qual è il punto principale che dobbiamo capire in questa commedia? Il dramma di Shylock. Il resto non ci interessa”.

Così Eduardo De Filippo chiosava l’invito ai suoi studenti a realizzare una sorta di spin off del Mercante di Venezia nelle Lezioni di teatro tenute dal 1981 al Centro Teatro Ateneo diretto da Ferruccio Marotti (attualmente professore emerito di Storia del teatro) all’Università di Roma “Sapienza” (pubblicate in E. De Filippo, Lezioni di teatro all’Università di Roma « La Sapienza », a cura di P. Quarenghi, Einaudi 1986). Pochi anni prima di morire, uno dei maggiori uomini di teatro del Novecento non si sentiva diverso dal maggiore uomo di teatro dell’età moderna e riteneva la mancanza di “soggezione” nei suoi confronti l’unica maniera possibile di essere autori nel teatro contemporaneo.

Per Eduardo da giovane, la lettura del “primo della classe: Guglielmo, Shakespeare” era stata imprescindibile, proprio perché “Guglielmo” era il primo degli uomini di teatro (De Filippo, Lezioni, p. 81). L’assenza di soggezione si era manifestata nella scrittura di La parte di Amleto (1939), nei riferimenti a Shakespeare in L’arte della commedia e nel discorso per la laurea honoris causa del 1980 ricevuta dalla “Sapienza”.

(Sui temi eduardiani trattati in questo articolo e, in generale, sul teatro di Eduardo nel contesto della cultura del suo tempo e per la sua fortuna, il miglior viatico sta nei lavori di Nicola De Blasi, professore ordinario di Storia della lingua italiana alla “Federico II” a Napoli e accademico della Crusca: qui cito solo il suo libro Eduardo, Salerno Editrice 2016, pp. 304-307, e la argomentatissima edizione critica, commentata con Paola Quarenghi, E. De Filippo, Teatro, Mondadori 2007, in tre volumi per i Meridiani).

Intervistato da Paola Quarenghi, Marotti ha chiarito quale definizione avrebbe dato Eduardo stesso dell’espressione “uomo di teatro” se fosse stato interrogato direttamente:

“L’uomo di teatro vero per lui era quello che recita quattordici volte la settimana. E Shakespeare gli era vicino da questo punto di vista, era uno che in teatro poteva fare tutto: scriveva, era azionista della propria compagnia, dirigeva gli attori, recitava, faceva il fantasma nell’Amleto… Era dentro il teatro. E per Eduardo c’era una comunità ideale di cui facevano parte Shakespeare, Molière, queste persone che secondo lui erano teatro. Non erano solo l’attore o l’autore, ma erano uomini di teatro completi e allora da questo punto di vista poteva dare loro del “tu” (intervista pubblicata in A. Lombardo, Eduardo e Shakespeare. Parole di voce e non di inchiostro, Bulzoni 2004, p. 76).

Cinque mesi prima di morire, nell’aula magna della “Sapienza” in presenza anche di colleghi ammirati come Monica Vitti, Eduardo presentò il risultato di un corpo a corpo con Shakespeare durato tutta la vita, e culminato nella traduzione di La tempesta per la collana Scrittori tradotti da scrittori alla quale Giulio Einaudi gli aveva proposto di collaborare. Il 29 maggio 1984 Eduardo presentò una parte della sua traduzione, che registrò recitando tutti i personaggi maschili, coadiuvato dal regista Gianfranco Cabiddu, docente al Centro Sperimentale di Cinematografia.

Esce in volume nello stesso 1984 la traduzione in napoletano del dramma in cui il protagonista Prospero viene tradito dal fratello (un tema decisivo nell’animo di Eduardo, che aveva sempre rifiutato i tentativi di riconciliazione di Peppino). L’opera di Shakespeare era andata in scena per la prima volta nel 1611. Per la traduzione, Eduardo elesse a modello “il napoletano seicentesco” (cioè la lingua letteraria di Giambattista Basile, Giulio Cesare Cortese e Pompeo Sarnelli) “ma come può scriverlo un uomo che vive oggi” (E. De Filippo, Nota del traduttore, in W. Shakespeare, La tempesta, traduzione in napoletano di E. De Filippo, Einaudi 1984, p. 187, su cui si veda anche A. Leonardi, Tempeste. Eduardo incontra Shakespeare, Colonnese 2007). Per tradurre fedelmente, Eduardo si fece aiutare dalla moglie Isabella Quarantotti, che predispose una traduzione “atto per atto, scena per scena, cercando poi in certi suoi libri inglesi il significato doppio e a volte triplo di certe parole arcaiche che non mi persuadevano. Per fare il lavoro ho impiegato circa un mese e mezzo” (De Filippo, Nota del traduttore, p. 187). Nel perfezionamento e nella traduzione dall’italiano al napoletano, Eduardo fu dunque filologo, soprattutto in rapporto alla coerenza delle parole con la recitazione.

Da qualche anno e a partire da una tradizione consolidata come questa, uno dei pochi veri uomini di teatro italiani in attività, un altro napoletano, Lino Musella, ha ridato vigore al suggerimento eduardiano: senza alcuna soggezione di Shakespeare, ha dato vita progressivamente a una Trilogia della parola, nata da spettacoli autonomi riuniti per una settimana a Milano, nella Sala Fassbinder del Teatro dell’Elfo, dal 10 al 15 giugno scorsi (qua le schede dei tre lavori: https://www.elfo.org/rassegne/trilogia-della-parola.htm).

Musella in scena mostra di credere nella totale compromissione dell’attore con i testi che sceglie di trasformare in drammaturgia, confermandosi un artista singolare, che ha anche la fortuna di avere in sorte una faccia sfacciatamente espressiva capace di una mimica ampia e non scontata e che usa il suo corpo senza autocompiacimenti. Musella crede che ci si debba occupare dall’arte in una forma che mi è familiare: “sentirsi periferici ti dà una grinta, ti permette una prospettiva che può essere molto forte” (cfr. la video intervista del 23 aprile 2019: https://www.youtube.com/watch?v=TA_QLpI2V4o). La spinta verso il centro dalla periferia, geografica e culturale, è un dato propulsivo che l’artista napoletano ha riscontrato nel grande artista di Anversa Jan Fabre, dal quale è stato diretto come interprete del personaggio dell’artista scrittore autore del Giornale notturno in The Night Writer, per il quale Musella ha vinto il Premio Ubu 2019.

Nel rapporto centro-periferia (tra l’altro chiave fondamentale nelle più concrete e accreditate ricostruzioni scientifiche della Storia dell’arte) Musella ritrova la genesi della spinta dinamica a guadagnare con lo studio e il mestiere un proprio posto nei centri principali del fare artistico:

“La periferia, questa dimensione anche molto concreta, non per forza brutta. Non c’è niente di più malinconico dello sguardo al desiderio di bellezza, di doversi sempre muovere. Sentirsi in qualche modo periferico, che può essere una condizione della vita e non corrispondere a quella geografica. Non ho mai avuto uno sguardo né invidioso né giudicante; semplicemente, sei nato in uno status per cui è venuto naturale guardare verso il centro, osservarlo, studiarlo e pensare a tutti i passi per arrivare lì” (Musella nell’intervista del novembre 2021 con Maria Lucia Tangorra su Tavola tavola, chiodo chiodo uscita in “ArtiMag”: https://www.artimag.it/lino-musella-intervista-tavola-tavola-chiodo-chiodo-teatro-cinema/).

I “passi per arrivare lì” di Musella hanno percorso gli studi all’Accademia d’Arte drammatica del Teatro Bellini a Napoli e il corso di Regia teatrale alla Scuola “Paolo Grassi” a Milano, ma anche l’attività di tecnico e disegnatore delle luci e, prima ancora, una formazione da “ragazzo di bottega” di Emilio Peluso, che era stato il direttore di palco del Teatro Politeama a Napoli. Il custode ormai anziano del teatro, Peppe, ricordava che Musella a 16 anni restava a dormire in teatro, da dove la mattina andava direttamente a scuola.

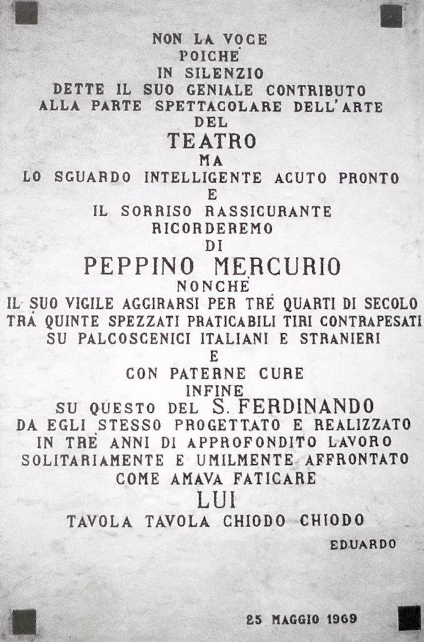

“Io sono cresciuto su e con ‘Tavola tavola chiodo chiodo’. Il mio direttore di palco al Politeama me la citava sempre; soprattutto tra i tecnici e i macchinisti è famosa questa targa, visibile dal palco e non dalla platea del San Ferdinando. Eduardo la dedicò a Peppino Mercurio’” (Musella intervistato da Francesca Saturnino, Conversazione su Tavola tavola, chiodo chiodo / Lino Musella e Eduardo: una lezione, in “DoppioZero”, 10 dicembre 2021: https://www.doppiozero.com/lino-musella-e-eduardo-una-lezione).

Musella ha assorbito talmente tanto il senso di quel modo di intendere il teatro che Tavola tavola, chiodo chiodo è diventato il titolo dello spettacolo nel quale l’artista rivela esplicitamente l’incarnazione semiseria e dolceamara con Eduardo chiudendo la Trilogia della parola.

Nelle prime due parti della Trilogia, che inizia con Come un animale senza nome (una biografia intellettuale di Pasolini attraverso le parole sue e di chi lo ha conosciuto) e passa per L’ammore nun’è ammore (una coinvolgente drammaturgia costruita su 30 sonetti di Shakespeare tradotti in napoletano da Dario Iacobelli, che è stato scrittore, poeta, paroliere, sceneggiatore e regista), Eduardo viene tuttavia evocato di continuo. Il suo fantasma appare alla fine di Come un animale senza nome, che è lo spettacolo più algido della trilogia, su drammaturgia di Igor Esposito: Musella legge per quasi tutto il tempo seduto di profilo su uno sgabello posto davanti a un leggio, illuminato più o meno drammaticamente da luci eloquenti e di fronte a Luca Canciello che crea dal vivo il paesaggio sonoro (con l’eccezione di Mamma, son tanto felice di Beniamino Gigli che fa da eco alle “parole di figlio” dedicate da Pasolini all“insostituibile” madre Susanna Colussi nella Supplica a mia madre). Alla fine della recita a cui ho assistito, Musella suscita forte partecipazione del pubblico recitando a memoria i versi che Eduardo ha composto in morte di Pasolini:

“Non li toccate/quei diciotto sassi/che fanno aiuola/con a capo issata/la ‘spalliera’ di Cristo./[…] penserà il sole/a renderli cocenti,/arroventati/come il suo pensiero”.

Non è un espediente drammaturgico per legare uno spettacolo all’altro: Pasolini ed Eduardo si stimavano moltissimo e avrebbero dovuto lavorare a un film. Una settimana prima di finire assassinato, Pasolini aveva mandato a Eduardo il trattamento di Porno-Teo-Kolossal, da girare dopo Salò. Eduardo avrebbe interpretato un re magio napoletano, Epifanio (P. Quarenghi, Cronologia, in De Filippo, Teatro, 1, p. CLXXIII). Subito dopo la morte di Pasolini, parlando alla RAI Eduardo aveva lamentato più di ogni altro aspetto la perdita del poeta in lui (https://www.teche.rai.it/2015/01/pier-paolo-pasolini-un-poeta-scomodo-1997/):

“Perché io so distinguere morti da morti e vivi da vivi. E Pasolini era veramente un uomo adorabile, indifeso; era una creatura angelica che abbiamo perduto e che non incontreremo più come uomo; ma come poeta diventa ancora più alta la sua voce e sono sicuro che anche gli oppositori di Pasolini, oggi, cominceranno a capire il suo messaggio”.

Come per la Tempesta tradotta da Eduardo, anche per i 30 sonetti di Shakespeare alla base della drammaturgia di L’ammore nun’è ammore (nato a “Le vie dei Festival” e presentato nel settembre 2016 al Teatro Vascello a Roma) vale il principio della traduzione che è riscrittura e attualizzazione per rendere comprensibili allusioni e giochi di parole che nei versi poetici di Shakespeare sono spesso piuttosto oscuri. In L’ammore nun’è ammore Musella è scugnizzo, forse fattucchiera, vecchio conscio del proprio decadimento, scalcinato Romeo dei bassi. Musella inizia dando letteralmente i numeri, cioè elencando in ordine sparso i numeri di classificazione dei trenta sonetti selezionati per la drammaturgia.

“Siamo senza appiglio di una storia, io come polistrumentista narrante (faccio un giovane, un vecchio, o gioco col pubblico”. L’artista ha “escogitato un ordine in piccoli agglomerati, combinazioni […] con una logica interna di scrittura scenica e attoriale. Procedo con la musica di Marco Vidino. I miei a soli possono somigliarsi. Vedi il mio monologo dai diari di Jan Fabre, dove infine cerco un contatto diretto con lo spettatore” (dall’intervista Lino Musella. “Quella linea sottile che unisce a teatro Shakespeare e Pasolini” di Rodolfo di Gianmarco in “La Repubblica” edizione Roma, giovedì 23 novembre 2023, p. 17: https://www.teatrovascello.it/wp-content/uploads/2023/11/LINO-MUSELLA-2023_11_23_La_Repubblica_ed._Roma_pag.17.pdf).

Effettivamente il riferimento al Maestro di Anversa ha più di un riscontro iconografico. Musella sale le scale della platea bendandosi con una cravatta nera, chiedendo di essere guidato di volta in volta dalla mano di uno spettatore diverso, concretizzando l’antico patto di fiducia tra artista e pubblico in maniera fattuale e visiva. La cravatta fa parte degli oggetti di scena posizionati su un tavolino a sinistra in proscenio (seduto a un tavolo occupato da oggetti Musella recitava la parte di Fabre in The Night Writer) e chissà se ha qualcosa a che vedere con una lettura critica briosa di una delle coreografie drammatiche tramandate da Fabre (come abbiamo visto, fondamentale nell’evoluzione del Musella interprete di monologhi a teatro) nelle numerose performance della regia che lo rese celebre internazionalmente, Il potere delle stoltezze teatrali.

Musella recita senza soggezione il sonetto 116, tra i più noti e che dà il titolo allo spettacolo (e che inizia così: “Non permettere impedimenti al matrimonio di anime fedeli: l’amore non è amore se cambia quando l’altro cambia o se indietreggia quando l’altro indietreggia”: la traduzione, libera, è mia): con una Becks in una mano, un sigarino nell’altra, un cilindro bianco da circo o da banchetto nuziale, in piedi su uno scalino di legno, come se declamasse un brindisi scalcagnato durante un matrimonio alcolico (non so se il paragone avrà senso per Musella, ma mentre lo guardavo riaffiorava nel mio cervello Anna Magnani che, tra disperati e maiali nipotini del maiale pornocrate di Félicien Rops, canta sguaiata stornelli romaneschi durante il banchetto nuziale all’inizio di Mamma Roma).

Il gioco col pubblico si dipana in molte maniere, oltre che con la richiesta di aiuto di Musella bendato: l’artista cammina sopra il traliccio reticolato a sostegno delle luci, e per seguirlo bisogna rovesciare la testa, ruotarla, scomporsi, partecipare insomma; recita un “sonetto segreto” solo per uno spettatore alla volta, sussurrandolo in un tubo forato da entrambi i lati (che è un oggetto usato in scena anche in altre occasioni), mentre l’altro capo del tubo deve essere tenuto vicino all’orecchio di uno spettatore scelto a caso volta per volta.

Le forme di coinvolgimento messe in atto si servono tutte di oggetti semplici e si adattano agli spazi di scena senza artifici sofisticati. Gli oggetti non verranno usati tutti (inutilizzati, per esempio, restano un teschio da povero Yorick e una clessidra), in linea con la tradizione dell’arte performativa consacrata proprio a Napoli dove, dalle 20:00 di un giorno imprecisato dell’inizio del 1975 alle 2:00 del mattino seguente, allo Studio Morra la ventinovenne Marina Abramović accrebbe la propria notorietà mettendo a disposizione del pubblico 72 oggetti anche potenzialmente pericolosi per la propria incolumità disposti su un semplice tavolino durante Rhytm 0 (ne ho scritto diffusamente nel libro Le conseguenze delle mostre. II. Dare forma al vuoto: la tradizione nella Performance Art, UniversItalia 2021). Il tavolino serve inoltre per i travestimenti di Musella, che recita seduto lì dopo avere indossato un paio di volte una parrucca lunga e arruffata che lo trasforma in un vecchio, e una vestaglia; al tavolo fa le carte, le mischia, si specchia schifato (lo specchio è oggetto metaforico spesso presente nei versi originali dei sonetti scelti per la drammaturgia, come per esempio nel n. 22).

Definitivamente rivelatrice dei contenuti civili e politici della Trilogia della parola è la drammaturgia del terzo spettacolo, Tavola tavola, chiodo chiodo, nel quale Musella esordisce con una battuta, serissima, di Eduardo: “Come può vivere un attore senza pubblico?”. Anche in questa occasione si tratta di un monologo, composto da un mosaico di parole di Eduardo, di suo padre Scarpetta, dei fratelli Titina e Peppino, di Pirandello. Le fonti appartengono a varie tipologie di genere: sono interviste (Musella ne recita vivacemente una di Roberto Gervaso a Eduardo per il “Corriere della sera” in piedi su un rialzo in proscenio, come un’erma bifronte da commedia, con una lente degli occhiali oscurata e l’altra no), discorsi (quello al Senato), appunti, soprattutto lettere indirizzate da Eduardo alle istituzioni e ai familiari.

Fondamentali sono i passi del carteggio diretto riguardante la vera e propria tragedia dell’edificazione e del mantenimento del Teatro San Ferdinando, acquistato in macerie da Eduardo nel Dopoguerra e per il quale lo Stato rifiutò sistematicamente prestiti agevolati e finanziamenti. Nella selezione epistolare tocca dunque un posto anche alla corrispondenza con Paolo Grassi, con il quale Eduardo nel 1964-1965 creò la “Teatrale napoletana” per la gestione del San Ferdinando, una società a responsabilità limitata amministrata dalla “signora del Piccolo”, Nina Vinchi Grassi. Il San Ferdinando riapre grazie alla direzione congiunta di Grassi e di De Filippo con un cartellone tanto variegato qualitativamente da meritare di essere ricordato oggi: la novità-manifesto L’arte della commedia in cui nel ruolo del prefetto De Caro recitava Franco Parenti (poi nel 1972 fondatore del Teatro Franco Parenti a Milano, con l’attuale direttrice André Ruth Shammah, con Giovanni Testori e con il professor Dante Isella), due lavori del Piccolo Teatro, la Comédie Française, Marcel Marceau, la Compagnia Morelli-Stoppa, il Living Theatre (cfr. P. Quarenghi, L’arte della commedia. Nota storico-teatrale, in De Filippo, Cantata dei giorni dispari, II, pp. 1179-1180).

In Tavola tavola Musella costruisce letteralmente il suo metateatro per quasi tutto il tempo: inchioda travi, mescola colla con un pennello, monta modellini e poi sbarre che diventano, a seconda del testo recitato, quelle della ringhiera del loggione dove il piccolo Eduardo infilava la testa da bambino per seguire le prove della compagnia di suo padre (lo raccontò nella conferenza del 1983 pubblicata col titolo I fantasmi siamo noi!, in La grande magia, «Piccolo Teatro di Milano», n. 3, 1985, pp. 16-19: 16), un candelabro multiplo per una scena a lume naturale di candela, o le sbarre del carcere minorile di Nisida a Napoli.

Il mosaico drammaturgico si innesta infatti su una scena volutamente artigianale, ancora più di come già sperimentato per L’ammore nun’è ammore: la chitarra sommessa di Marco Vidino sostiene intensamente le immagini create dal corpo e dalla voce di Musella; piccoli giochi di prestigio non necessitano dell’ausilio di grandi artifici scenografici. Quanto sa di filologia questa scelta, poiché Eduardo prediligeva l’esercizio dell’immaginazione da parte del pubblico sollecitato dall’attore. Nell’Arte della commedia si delinea sottopelle quell’idea di teatro “per voce sola” recuperata da Musella nella trilogia, che per Eduardo docente e traduttore di Shakespeare era già enunciato nel tragitto là indicato da Campase, secondo cui gli artifici non fanno il teatro:

“Quali scenari ho avuto io? Pochi stracci dipinti da me stesso, alla buona, con quattro pennellate. Il torrione del castello, la sala del trono, la foresta… tutto lì. […] A teatro la fantasia del pubblico, sollecitata dalla parola del poeta, se le crea come vuole e come le vede lui le scene in cui si svolge una determinata azione. L’esperienza tecnica e artistica di uno scenografo, anche se è geniale, non potrà mai dare tante versioni figurative per quante se ne creano gli spettatori, ognuno per conto proprio e in conformità dei propri gusti, della propria sensibilità e perfino dello stato d’animo che attraversa in quel momento” (De Filippo, L’arte della commedia, in Teatro. Cantata dei giorni dispari, Mondadori 2007, II, p. 1196).

Le tre drammaturgie, insomma, sono ben legate da un circolo virtuoso basato sul concetto di autorevolezza preveggente degli spettri parlanti nel primo e nel secondo spettacolo: dall’“Io so ma non ho le prove” del Pasolini di Come un animale senza nome alle sole vuote “parolone, in risposta” alla lettera di Eduardo al Ministro dello spettacolo Umberto Tupini uscita su “Paese Sera” il 1° ottobre 1959. Alla denuncia di Eduardo, la “camorra teatrale imperante” non avrebbe fatto seguire “neanche l’ombra” di “documenti” per attestare la propria legittimità. Musella legge la lettera con la decisione di chi si rivolge personalmente a nome dei propri colleghi al Governo attuale. La scelta della fonte è decisiva nella situazione che viviamo oggi: 65 anni fa Eduardo denunciò “la posizione dello Stato nei confronti del teatro. Posizione […] fra le più ambigue, e purtroppo […] non solo assai somigliante alla posizione del defunto stato fascista, ma anche assai peggiore” perché “ogni forma di comunicazione fra l’arte e l’umanità cessa se si affievolisce fino a scomparire la consuetudine degli uomini di nutrirsi, oltre che di fettuccine, di competizioni sportive, di canzoni e di sermoni, anche delle emozioni, degli insegnamenti e del divertimento che l’arte può offrire”.

Il disinteresse dello Stato per l’arte e per gli artisti si basa su argomenti sinistramente adattabili alla situazione contemporanea per le arti visive e della parola. Come si potrebbe non concordare con il profetico attacco agli “estranei al teatro” assoldati dallo Stato come “esperti” con incarichi di suprema responsabilità negli organi dirigenziali?

“estranei al teatro [sono] gli ‘esperti’ dei quali sia la Direzione generale dello spettacolo che gli enti suoi satelliti si servono per gettare polvere negli occhi. I primi non hanno alcuna qualifica, anzi, spesso hanno non pochi titoli specifici che li squalificano. Gli altri (gli ‘esperti’) o sono gestori di teatri, cioè i primi e diretti nemici di quel ‘teatro d’arte’ al quale in teoria sarebbero riservate e nello spirito e nella lettera le cosiddette provvidenze, o critici, cioè giornalisti: e non si vede proprio come un giornalista possa essere considerato un ‘esperto’! In quale settore della vita nazionale – in Italia e fuori – un giornalista, anche specializzato, viene chiamato a fungere da ‘esperto’, salvo che nei settori di sua competenza che sono la stampa e la propaganda? L’‘esperto’ è il docente universitario, è lo scienziato, è lo studioso, è l’artista, mai l’articolista o il resocontista. Non credo che qualche cronista giudiziario sia stato chiamato dal Guardasigilli a dire la sua sulla riforma dei codici. Si tratta anche in questo caso di pochissimi clienti fissi dell’apparato burocratico che amministra il teatro italiano (la grande maggioranza dei critici italiani – i semplici resocontisti e gli studiosi specializzati, gli storici, i saggisti – non gode presso la Direzione dello spettacolo qualifica di ‘esperto’)”.

La crisi che allarmava Eduardo nel 1959 è diventata un cancro istituzionalizzato e vale per le nomine in ogni ambito della cultura, soprattutto negli anni più recenti (con pochissime valorose eccezioni), dai direttori generali dei teatri, ai super direttori e direttrici dei musei, agli alti funzionari delle Soprintendenze, ai ministri e ai sottosegretari che non sono ormai quasi più i veri esperti. Nel caso di musei e Soprintendenze, per giunta, agli storici dell’arte si sostituiscono progressivamente architetti, magari competentissimi nel proprio campo ma non in quello altrui. In generale, gli “estranei” al teatro, ai musei e ai ministeri in cui si amministrano cultura e istruzione si sostituiscono spesso agli esperti veri, che studiano ogni giorno e che lavorano a fianco a fianco degli artisti o della loro memoria.

Nell’ottica di un teatro (e, in senso vasto, di un’arte) “popolare”, “impegnatissimo” che deve “opporsi al potere, frustarlo, pungolarlo” (secondo Eduardo che risponde a Gervaso nell’intervista inserita nella drammaturgia), Tavola tavola, chiodo chiodo è l’akmé di un’idea di teatro politico, nelle sue più varie declinazioni, che “mette l’occhio al buco della serratura” per svelare il rapporto tra realtà e finzione a beneficio della società civile che torna a considerare il teatro lo specchio nel quale riflettersi per individuare le storture da risolvere, ma anche per confrontarsi con gli artisti e gli intellettuali (che spesso, per fortuna e ancora, coincidono nella stessa figura) sullo statuto dei mestieri legati alla cultura visiva e della parola, sul ruolo dell’artista che scrive e recita i propri spettacoli e su quello dell’autore.

Non è casuale che in questi ultimi anni anche attraverso nuove regie da Eduardo gli uomini di teatro si stiano interrogando su come trovare le parole, i mezzi, le risorse per ottenere un concreto dialogo con uno Stato sempre più indifferente alle esigenze delle arti sceniche e visive: con la bella tournée di L’arte della commedia lo ha fatto Fausto Russo Alesi, che ho visto alla Pergola di Firenze lo scorso novembre.

Perciò è auspicabile che arrivi presto sui palcoscenici italiani il nuovo progetto col quale Lino Musella dall’11 al 21 aprile scorsi si è rivolto a un pubblico composto di cittadini attivi desiderosi di nutrirsi non solo “di fettuccine, di competizioni sportive, di canzoni e di sermoni” per la prima nazionale proprio al Teatro San Ferdinando a Napoli: Pinter Party. Si tratta di un lavoro che riunisce tre brevi atti unici e il discorso pronunciato da Harold Pinter nel 2005 per il conferimento del Premio Nobel per la Letteratura, rappresentato in una sola serata e con più artisti in scena. A qualcosa che poi sarebbe diventato Pinter Party Musella pensava fin dal 1999, quando presentò i tre atti unici per l’esame di ammissione alla Scuola “Paolo Grassi” (https://www.napoliateatro.it/2024/04/09/al-teatro-san-ferdinando-latteso-debutto-dello-spettacolo-pinter-party/). Poi il lavoro approfondito sulla “dimensione politica a cui tendeva” l’opera di Eduardo lo ha condotto naturalmente a preparare finalmente questa regia che presumo matura e coraggiosa, configurata in un

“viaggio nelle parole che Harold Pinter ha scelto per esprimere la sua indignazione verso chi calpesta diritti e dignità umane e per dare forma al dolore per le sofferenze di tutti i popoli oppressi. Parole che si rivolgono alla nostra coscienza, alla nostra sensibilità morale, a quella parte di responsabilità che ci coinvolge negli atti altrui, che lottano, danzano e gridano per affermare, come cantava Victor Jara: ‘El Derecho de Vivir en Paz’. Il diritto di vivere in pace” (cito dal libretto di sala: https://teatrodinapoli.it/wp-content/uploads/2024/04/MRC_23_24_Pinter_Party_Programma_3-ante.pdf).

Floriana Conte – Professoressa di Storia dell’arte a UniFoggia e Socia corrispondente dell’Accademia dell’Arcadia (floriana.conte@unifg.it; Twitter: @FlConte; Instagram: floriana240877)