Un Dioniso pansessuale e gender fluid, anarchico e libero pensatore (una grande Annabelle Chambon), Prometeo, la genealogia di Edipo (a partire da com’è narrata da Sofocle ed Eschilo) fino ad Antigone e ai suoi fratelli Eteocle e Polinice, le smorfie grottesche di Hieronymus Bosch, l’Azionismo viennese, Full Metal Jacket e Eyes Wide Shut, The Cremaster Cycle, Dionysus in ’69, Apocalypsis cum figuris, i pleurants quattrocenteschi della tomba di Philippe Pot al Louvre vivi in un furore orgiastico di una danza coreografata come un rave party…

Tutte queste fonti e molte altre ho visto nelle esplosioni vitali di statue animate che erano gli undici performance artists di Troubleyn/Jan Fabre l’11 dicembre scorso durante la cerimonia profana di Peak Mytikas (On the top of Mount Olympus) al Teatro Out Off a Milano (la prima mondiale si è svolta il 6 maggio al Troubleyn Laboratorium ad Anversa). La performance ha abbattuto di nuovo, come in ogni lavoro di Fabre, i confini tra Performance Art di resistenza e teatro post drammatico: chi ha partecipato al rito a Milano ha ancora negli occhi, nelle orecchie, nel naso i corpi, i suoni, la babele di lingue, gli odori, i sudori, i furori, la morte, l’amore, il sesso (genitale, onanistico ma mai pornografico) scatenati ed emanati dai bravissimi artisti in scena senza intervalli per 8 ore.

Peak Mytikas (On the top of Mount Olympus) è una performance su un testo di Johan de Boose con drammaturgia di Miet Martens, musica originale di Alma Auer e ideazione e regia di Jan Fabre, che firma anche le coreografie con la performer e docente Ivana Jozić. Il titolo deriva dalla denominazione della cima più alta del monte Olimpo, detta appunto “Mytikas”, la stessa parola che in greco significa “naso”. Questa affinità permette alla drammaturga Miet Martens, che firma l’introduzione e la drammaturgia di Peak Mytikas, di far notare che la cima “Mytikas” è il naso (“the Nose is the nose”) di tutti gli dei, che dall’alto sentono gli odori emanati dagli uomini che vivono a valle (cito da Miet Martens, Peak Mytikas. Face the Worst, and be cleansed, in Johan de Boose, Peak Mytikas [On the top of Mount Olympus]. An eigth hour performance by Jan Fabre, Arte Libro 2023, pp. 5-6: 6). Coerentemente con tale assunto, durante tutte le 8 ore la performance non mancava mai di aromi e odori diffusi da dispositivi attivi senza tregua.

Peak Mytikas è stata un’esperienza sensoriale collettiva fortissima a cui ogni studioso di arti performative, così come ogni artista visivo, avrebbe dovuto assistere. Per chi non ha potuto vivere la Performance Art e il teatro d’avanguardia storici per ragioni generazionali, la partecipazione a Peak Mytikas è stata una sorta di risarcimento e di catarsi (una parola fondamentale per il teatro classico che Fabre usa spesso a proposito dei suoi lavori).

Essere nata alla fine degli anni Settanta del Novecento mi ha infatti obbligato ad avvicinarmi a opere d’arte capitali del secolo come a reperti della tradizione storica. Ho dovuto guardare e studiare la Performance Art praticamente come ho guardato e studiato Donatello e Caravaggio, con una complicazione: Donatello e Caravaggio sono morti da secoli, non possono rilasciare dichiarazioni e interviste né produrre nuove opere e nuova documentazione; gli artisti viventi interpolano di continuo la documentazione archiviata con nuove opere, nuovi scritti, nuove dichiarazioni, quindi il lavoro filologico di chi fa storia dell’arte contemporanea è più faticoso (diverso è l’impegno richiesto a chi fa solo il critico, aderente al qui e ora dell’impressione).

È andata così con la performance di teatro post drammatico più importante del secolo scorso, recitata a New York dal giorno dopo l’assassinio di Bob Kennedy al mese precedente il raduno di Woodstock: Dionysus in ’69. Ne sono venuta a conoscenza per la prima volta da ventenne studentessa universitaria dai libri di storia dell’arte e del teatro. Dionysus in ’69 fu un esperimento di teatro performativo ideato da un regista trentacinquenne vicino a Jerzy Grotowski: Richard Schechner, professore universitario fondatore del Dipartimento di Performance Studies della Tisch School of the Arts alla New York University, dove ora è professore emerito. Dionysus in ’69 fu recitata dal gruppo “The Performance” nel Performing Garage Group, un cosiddetto “spazio alternativo” (né teatro di prosa, né galleria d’arte, né museo). Era una drammaturgia sperimentale che prendeva il via da una lettura critica di uno dei testi più venerati del teatro antico, Le Baccanti di Euripide. Schechner ne mantenne intatta più della metà dei versi originali, innestandoli su danze orgiastiche, carezze, sbranamenti, rituali collettivi (peraltro, tutti presenti nella tragedia).

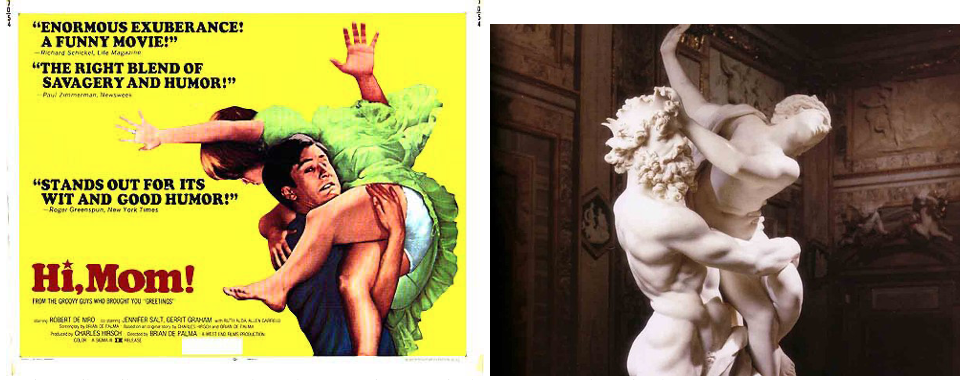

La locandina di Dionysus in ’69. Regia: Brian De Palma. Produzione: The Performance Group (USA, 1970)

Attraverso Dionysus in ’69 la fortuna di Euripide incendiò letteralmente due continenti. Schechner incasellò nella parola “aftermath” (“sèguiti”, “ricadute”) la fortuna incessante del processo performativo inaugurato con Dionysus in ’69. La performance è anche l’evento del radical theatre americano più ricco di documentazione, in contrasto con la natura stessa della Performance Art e del teatro, che vivono del momento transeunte, di poche fotografie e, raramente e se consentito dagli artisti, di riprese video parziali o, ancora più raramente, integrali. Fu un vero e proprio evento di formazione per numerosi artisti e studiosi.

Cédric Charron (a destra) docente nel Jan Fabre teaching Group del Troubleyn ad Anversa

In particolare un artista ventinovenne invitato da William Finley (uno degli attori) restò folgorato da Dionysus in ’69, filmando la performance con il sistema dello split screen, cioè posizionando due cineprese sul palco e due puntate sugli spettatori per evidenziare la relazione fra attori e pubblico. L’artista ventinovenne era Brian De Palma. Il regista userà spesso lo split screen nei suoi film (in Le due sorelle, Carrie-Lo sguardo di Satana, Vestito per uccidere, Omicidio in diretta, Femme Fatale) e instaurerà un sodalizio con Finley (che ha recitato per lui in The Wedding Party e Murder à la Mod e che sarà di nuovo in Le due sorelle, Il fantasma del palcoscenico, Fury, Black Dahlia ). Il regista oggi noto al pubblico internazionale come autore di film in cui tutto è eccessivo, dalla violenza all’erotismo, impara in un garage newyorkese che la violenza rituale e purificatrice come forma di espressione visiva delle dinamiche sociali l’aveva già spiegata benissimo Euripide (De Palma si ricorda del massacro delle Baccanti di Dionysus in ’69 nel finale di Carrie – Lo sguardo di Satana).

Per capire quanto conta come svolta nella formazione di De Palma la visione di Dionysus in ’69 bisogna guardare al suo percorso di regista fino a quel momento. Nel film The Wedding Party De Palma fa recitare accanto William Finley (poi performer in Dionysus in ’69) il giovane figlio di un pittore omosessuale promosso da Peggy Guggenheim e di una pittrice-scrittrice collaboratrice di Anaïs Nin: Robert De Niro. The Wedding Party (in Italia uscito con il titolo Oggi sposi) ebbe problemi con la distribuzione e uscì nel 1969. The Wedding Party ha una storia flebilissima e una messa in scena altrettanto leggera, se non fosse per la faccia promettente di De Niro che fa il cretino con i suoi due amici prima della festa di nozze e cita Dante a sproposito inquadrato in un campo lungo nella campagna che fa da sfondo ai preparativi nuziali

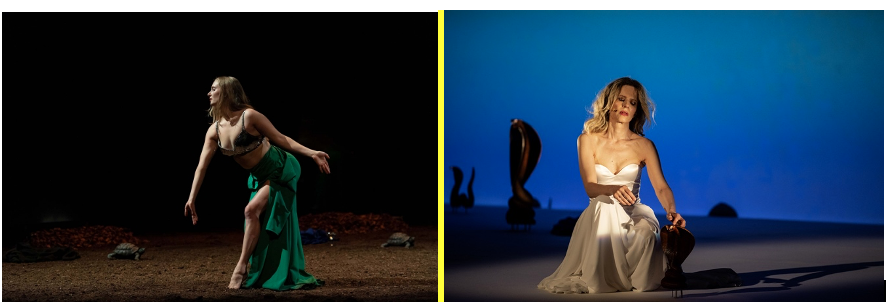

De Palma coinvolge De Niro in altri due film differenti da quelli che avrebbero caratterizzato la carriera futura del regista, rendendolo riconoscibile nel suo genere (pensate al remake di Scarface del duo Hawks-Hughes con un caricatissimo Al Pacino; a Omicidio a luci rosse così unico da essere di ispirazione per un film a sua volta di culto, Sotto il vestito niente di Carlo ed Enrico Vanzina; a Gli intoccabili, con un De Niro perfino splatter; al nerissimo Black Dahlia). I due film giovanili formano il dittico Greetings e Hi, Mom! Il secondo è in qualche modo memorabile fin dall’iconografia della locandina, dove De Niro è uno scalcagnato Plutone che rapisce una Proserpina in mutandoni, con una citazione non totalmente a sproposito del celebre gruppo di marmo in cui Gian Lorenzo Bernini raffigura un rapimento a scopo di stupro: infatti Jon Rubin/ De Niro è un reduce dal Vietnam voyeur che riprende di nascosto le vite dei vicini di casa per realizzare una pellicola a luci rosse.

Gian Lorenzo Bernini, Plutone rapisce Proserpina, particolare, 1621-1622, marmo, Roma, Galleria Borghese

Mentre a New York Dionysus in ’69 cambia le sorti della Performance Art e del cinema americano, in Europa Ingmar Bergman lavora alla sua specialissima traduzione da Le Baccanti. La racchiude in uno dei più bei film sul teatro mai diretti, Il Rito, che va in scena alla tv svedese il 25 marzo 1969 (la rubrica se ne è occupata il 12 dicembre scorso, anche in riferimento al saggio migliore scritto sul film, pubblicato da Salvatore Settis: https://beemagazine.it/per-capire-larte-ci-vuole-una-sedia-limpulso-ordinatore-del-diritto-e-limpulso-disaggregante-dellarte-fabrizio-gifuni-e-il-gioco-rituale-dei-fantasmi-ins/).

Per l’eccesso di rigidità fintamente moralistica e bacchettona che ha investito in Italia ogni forma di espressione artistica, imbraghettandola, la Performance Art odierna può permettersi ancora la nudità ma non la nudità associata all’interazione diretta con il pubblico. Questo elemento interattivo, presente in Dionysus in ’69 e in altre performance storiche degli anni Settanta (per esempio in Imponderabilia di Ulay e Abramović, pur se in forma già edulcorata), non è replicabile pedissequamente, anche se la nudità associata alla riflessione sulle dinamiche erotiche fa parte della tradizione continua della storia dell’arte: per secoli si è creduto che, in uno dei paesaggi più belli della pittura occidentale, Tiziano avesse dipinto l’Amore sacro castamente nudo, privo di orpelli e di atteggiamenti viziosi, e l’Amore profano riccamente abbigliato e con lo sguardo diretto verso chi guarda.

In Dionysus in ’69 Schechner sperimentò in un paio di momenti l’interazione diretta dell’erotismo e della nudità col pubblico.

Durante una recita, una spettatrice cedette al corteggiamento di Penteo (ripetuto con una persona del pubblico scelta a caso a ogni replica), lasciando davvero la sala con lui e decretando, di fatto, la fine della performance. Nella sequenza della danza orgiastica, al ritmo di una musica tribale e ripetitiva gli attori si mescolavano al pubblico in una progressione di totale disinibizione, fino ad arrivare a denudamenti e a carezze erotiche che terminavano con lo stop dell’attore che interpretava Penteo, che aveva anche il compito di ripristinare la quarta parete tra artisti e pubblico, che disciplinatamente tornava al proprio posto al segnale dell’attore. Le istanze che sullo scorcio degli anni Settanta incoraggiavano e permettevano queste iconografie che davano vita al desiderio di una liberazione sessuale ben diversa da ogni forma di pornografia, non sarebbero immaginabili al tempo del voyeurismo da tv commerciali e da Netflix.

Nella Performance Art attuale non può innestarsi facilmente neppure un altro elemento fondamentale nelle opere performative della tradizione, a cominciare da quella basilare newyorkese del 1969. Le parti interagenti, come la danza orgiastica che coinvolgeva il pubblico, capovolgevano il rapporto tra attori e pubblico quando alcuni spettatori che avevano preso parte alle recite più di una volta sfruttavano le vere e proprie competenze acquisite: alla fine della danza rituale erano in grado di fare da ciceroni allo spettacolo, guidando alla partecipazione gli spettatori che vi partecipavano per la prima volta (in ogni caso, anche oggi il valore rituale e conoscitivo della ripetizione vale anche per il pubblico e per il singolo spettatore del teatro tradizionale e post-drammatico: maggiormente ci si compenetra dell’azione quanto più vi si partecipa replica dopo replica, restituendo forza conoscitiva agli attori e al pubblico).

Il tema di fondo di Dionysus in ’69 era il binomio violenza/sessualità, declinato nell’ambito delle topiche della differenziazione gerarchica e di genere e della fecondazione, tutte quante messe a frutto nell’ordine delle pratiche performative rituali. Questo binomio, a ben guardare, caratterizza la maggior parte delle migliori azioni in solitaria o collettive della Performance Art dalla fine degli anni Sessanta fino all’ultimo episodio della fortuna storica autonoma di Dionysus in ’69, la performance-fiume Peak Mytikas (On the top of Mount Olympus) da cui scaturiscono queste pagine.

La riflessione, anche ironica, sugli stereotipi di genere e sessuali non finalizzata alla provocazione gratuita ma a una purificazione collettiva rende l’opera di Jan Fabre la performance forse di più alto livello tra i compositi “aftermath” di Dionysus in ’69, da cui è al tempo stesso genialmente indipendente, come tutte le vere opere d’arte. Anche in Peak Mytikas la dimensione rituale permette alla violenza e al suo racconto (associandoli alla sessualità e alle sue forme di immissione nella società) di occupare un posto che altrimenti non avrebbero nella collettività.

Peak Mytikas arriva coerentemente dopo l’opera più monumentale di Fabre, la mastondontica Mount Olympus. To glorify the cult of tragedy, 24 ore di performance ininterrotta. Mount Olympus era ispirata ai rituali tramandati dalla tragedia classica e organizzata come una prova di resistenza estrema per gli artisti, ai quali era permesso un “dream time” dopo 14 ore per dormire in scena (Mount Olympus è passata a Roma nel 2015).

Alla tradizione dell’epica e della tragedia greche Fabre dedica attenzione costante: una delle sue opere più applaudite è Resurrexit Cassandra, in cui la sacerdotessa figlia del re Priamo accusa gli uomini della distruzione del pianeta (in tedesco l’opera è stata portata al successo nel 2019 dall’attrice, performer e docente al Troubleyn Stella Höttler; in Italia dal 2020 fino allo scorso agosto ha avuto il corpo e la voce di Sonia Bergamasco).

Fin dall’inizio di Peak Mytikas il Dioniso gender fluid interpretato da Annabelle Chambon recita versi che mettono in chiaro che lo studio di Fabre riguarderà per molta parte della performance i meccanismi di ingabbiamento dell’identità sessuale e dei corpi in griglie bene accette alla società borghese occidentale, diversamente da quanto avveniva al tempo della tragedia classica. Tutta Peak Mytikas è percorsa da una critica molto tagliente nei confronti degli eccessi di puritanesimo contraddittori dilaganti senza che alle invocazioni alla decenza e a una inesistente “normalità” corrispondano vere e proprie forme di eticità morale. Sono eloquenti i versi che sono stati scelti per la quarta di copertina della drammaturgia di Peak Mytikas:

“Una volta mostravamo con orgoglio e spudoratezza i nostri corpi. Ma i tempi sono cambiati. I corpi sono proibiti. Il desiderio è bandito. Una volta l’amore era anarchia, ora deve essere pulito e chiaro. Sii decente, sii corretto, sii normale. Uccidi la tua passione, chiudi a chiave il tuo corpo. Nascondilo, sfocalo, seppellisci il tuo sesso. Sigillalo, spegnilo. Niente più piacere, niente più eccitazione. Fai come noi: distruggi la gioia”.

(Ho tradotto dalla versione originale inglese:

“Once upon a time we proudly shamelessy showed our bodies.

But times have changed.

Bodies are forbidden.

Desire is banned.

Once love was anarchy, now it must be clean and clear. […]

Be decent, be correct, be normal.

Kill your passion, lock your body.

Hide it, blur it, bury your sex.

Seal it, shut it down.

No more pleasure, no more horniness.

Do like us: destroy the joy”).

Nelle forme nuove e originalissime delle quali è capace un artista totale come Jan Fabre (disegnatore, pittore, scultore, drammaturgo, scrittore), una parte della tradizione di Dionysus in ’69 è stata fusa con istanze ultra contemporanee e con memorie della storia dell’arte. Proprio il rapporto vivo e continuo con la tradizione storico artistica è una delle caratteristiche più rilevanti del lavoro di Fabre come artista visivo, regista, coreografo e didatta. Tale tradizione va da Hieronymus Bosch alla scultura franco-borgognona quattrocentesca, da Michelangelo a Magritte.

In Peak Mytikas i quadri bellissimi e difficili recitati da performer giovani e maturi di varie nazionalità erano vissuti (più ancora che recitati) grazie a una disciplina ferrea che alla scuola di Fabre ad Anversa forma menti e corpi. Per parlare di ciò che è immediatamente visibile, chi ha assistito a Peak Mytikas ha constatato che i corpi di tutti gli attori hanno una muscolatura chiaramente definita da un evidente esercizio quotidiano.

Ma in cosa consiste questo esercizio disciplinante quotidiano? Ora lo sappiamo nel dettaglio grazie al lavoro decennale che Jan Fabre ha voluto portare avanti in collaborazione con un professore di Theatre Studies all’Università di Anversa, Luk Van den Dries. Grazie a dieci anni di collaborazione quotidiana con Fabre, con la sua più stretta collaboratrice Miet Martens (p. 25) e con i suoi performer storici e insegnanti al Troubleyn (Annabelle Chambon, Cédric Charron e Ivana Jozić), Van den Dries ha scritto un libro che entra a pieno titolo nella Kunstliteratur, cioè nella letteratura artistica, quel particolare genere di fonti per la storia dell’arte che sono i testi scritti sull’arte visiva da esperti (in collaborazione con gli artisti o da soli), o direttamente dagli artisti.

Dall’azione alla recitazione. Linee guida di Jan Fabre per il performer del XXI secolo, è stato tradotto nel 2022 e pubblicato nel 2023 per la collana FrancoAngeli Drama diretta da Fabrizio Gifuni e coordinata da uno dei performer di Peak Mytikas, il versatilissimo Matteo Franco, attore e performer di solide formazione ed esperienze professionali internazionali, attualmente in forze al Troubleyn di Fabre e responsabile di alcune parti coreografiche dei rave parties introdotte in Peak Mytikas (Franco ne ha parlato durante l’incontro pubblico seguito alla rappresentazione di Peak Mytikas a Milano, al Teatro Out Off, il 15 novembre, dove Fabre ha presentato il libro in dialogo con Anna Bandettini, Matteo Franco e un’altra sua giovane performer e attrice, Irene Urcioli, vista di recente nella nuova produzione di Fabre, il monologo Simona, the gangster of art, recitato in estate al Teatro Koreja a Lecce e a dicembre al Troubleyn/Laboratorium ad Anversa: https://www.troubleyn.be/eng/performances/simona-the-gangster-of-art).

Dall’azione alla recitazione si colloca esplicitamente nel solco della tradizione degli studi e della pratica performativa interdisciplinari fin dalla struttura del sommario: ha un’introduzione dell’autore di Dionysus in ’69, Richard Schechner, e una postfazione del celebre danzatore Mikhail Baryshnikov, che ha lavorato ad Anversa con Fabre per l’installazione cinematografica Not Once tra 2017 e 2018.

Fabre non ha incoraggiato van Den Dries ad abusare delle parole tipiche della lingua che gli artisti e i critici della Performance Art usano maggiormente (e a volte a sproposito): “energia” e “vibrazione” con i loro derivati (ne ho studiato origine e fortuna storica nel libro Le conseguenze delle mostre. Vol. 2. Dare forma al vuoto: la tradizione nella Performance Art, UniversItalia 2021). A conferma dell’aspirazione all’accuratezza delle linee guida e dell’opera di Fabre, in Dall’azione alla recitazione entrambi i lemmi compaiono pochissime volte, quando è scientificamente opportuno (“vibrazioni” alle pp. 126 e 128; “energia” alle pp. 40, 51, 79, 88, 162, 178).

Fabre non abusa neppure di uno degli aforismi più citati nel suo ambito professionale: “Ho provato, ho fallito. Non discutere. Fallisci ancora. Fallisci meglio” di Samuel Beckett. Fabre vi allude senza soccombere alla citazione, trasformando la sollecitazione del maestro dell’assurdo a teatro in un concreto principio didattico migliorativo:

“Il fallimento dovrebbe avvenire con stile. Perfino quando il performer fallisce, deve credere nel potere del fallimento. […] in questo fallimento c’è anche molta bellezza. Si tratta di fallire con stile, con una bellezza senza precedenti” (p. 44). Il performer sceglie “l’emozione del gioco, l’estasi della vittoria e la bellezza del fallimento” (p. 60). E, in un resoconto inviato a Richard Schechner con i suoi ricordi del 1982 a proposito di È teatro com’era da aspettarsi e da prevedere (che durava 8 ore come Peak Mytikas): “Oggi abbiamo provato, tentato e fallito tutta la giornata” (p. 18).

Dall’azione alla recitazione è un libro unico nel suo genere che risponde alle esigenze di chi pratica l’arte performativa in scena e di chi la studia nelle università: è un manuale di propedeutica e pedagogia per l’artista performativo scritto da uno studioso a contatto quotidiano con un gruppo di artisti, quindi rientra a pieno titolo nella tradizione continua della trattatistica pedagogico-didattica con la quale, da sempre, gli artisti spiegano agli aspiranti artisti e ai loro colleghi come diventare artisti e, soprattutto, come rimanere tali ad alti livelli.

Si scopre quindi su basi scientifiche che un performer e, in generale, un attore si distingue dall’improvvisatore per la disciplina e lo studio quotidiani (come se servisse ripeterlo; ma invece serve, dato che mala tempora currunt). Secondo Fabre: “Un corpo disciplinato è intrinsecamente essenziale al teatro” (lo scrive nel suo Giornale notturno, citato da Anna Bandettini a p. 13). La disciplina è uguale per tutti; è regolata da una gerarchia di difficoltà distribuita in 38 esercizi, seguiti da Improvvisazioni (pp. 215-232) e Modelli coreografici e performativi legati a determinate produzioni di Fabre e destinati a performer già allenati (pp. 233-260). I 38 esercizi si praticano uno dopo l’altro e alcuni di essi vengono inglobati in esercizi più difficili, complicandoli. “Spesso durante le prove Fabre fa riferimento a determinati esercizi […]. Oppure durante le sessioni di prova Fabre fa riferimento ad alcune scene di una performance per illustrare un certo dettaglio o una modalità di recitazione generale attraverso una pratica scenica”, in un dialogo reciproco tra laboratorio e produzione teatrale non dissimile da quello che mettevano in pratica gli innovatori che Fabre (uno che si considera “uno studente a vita, anche come insegnante”: cfr. p. 137) continua a considerare maestri: Stanislavski, Mejerchol´d, Decroux, Lecoq, Grotowski, Peter Brook (p. 33).

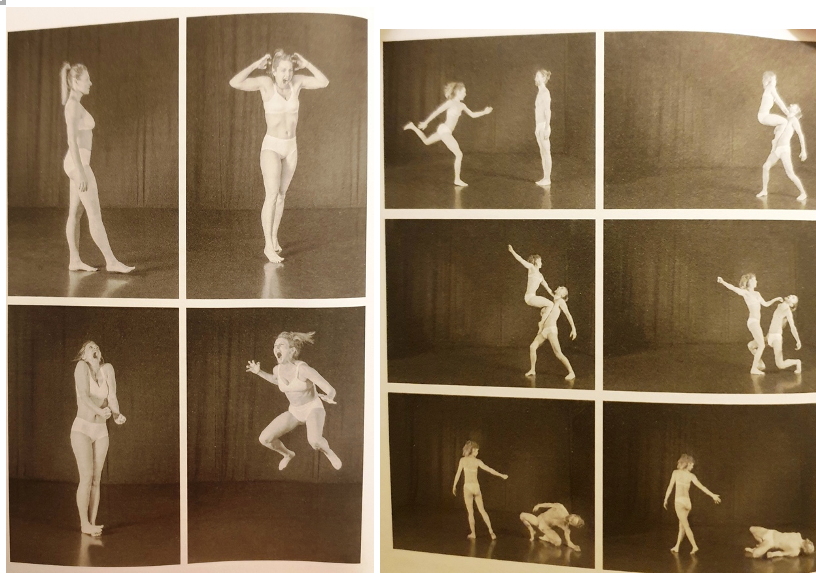

Esercizio: L’arte di uccidere/L’arte di morire – Performers: Annabelle Chambon, Cédric Charron, in Fabre-Van den Dries, Dall’azione alla recitazione, p. 166. Ph.: Lieven Herreman, ©Troubleyn/Jan Fabre

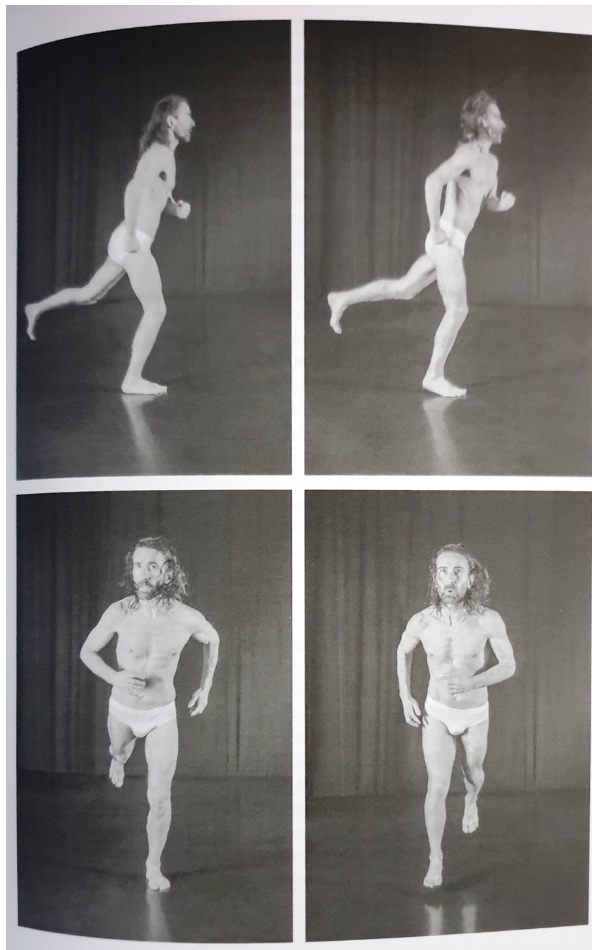

Ogni esercizio è stato messo in opera dai performer del Troubleyn e fotografato da Lieven Herreman per il libro in sequenze didattiche in bianco e nero. Si inizia con gli apparentemente semplici Respirazione addominale e Feto/Stella (pp. 69-75) e si chiude con Estasi e Risata/Ceffone (pp. 205-213), passando per Carta di riso/Fuoco (pp. 99-103) e per L’arte di uccidere/L’arte di morire. Omaggio a Meyerhold, una articolata combinazione per coppia di La Pugnalata e Salto sul petto dell’avversario, per il quale l’allievo più famoso di Stanislavski, Mejerchol´d, studiò la biomeccanica emergente dal lavoro del maggiore attore tragico siciliano dell’epoca, Giovanni Grasso (pp. 164-165; l’attore, puparo e capocomico fu un punto di riferimento anche per le ricerche di Antoine, Strasberg, Craig).

L’esercizio Corsa è di particolare interesse perché è forse quello che può avere connessione più strette con la vita quotidiana anche di chi attore e performer non è, oltre che con la letteratura classica e la storia dell’arte da essa derivata (pp. 174-179). In molte scene delle opere di Fabre i performer corrono a lungo sul posto, spesso recitando: succedeva in Mount Olympus, dove (attuando una variante) i performer saltavano con catene pesanti anziché con la corda; succedeva in Peak Mytikas (ugualmente attuando una variante) nella coreografia sul posto della scena collettiva con le spade (di cui si vede un momento nella fotografia in apertura che ritrae Charron); succedeva in Il potere delle stoltezze teatrali (1984), dove durante “un’estenuante scena di corsa viene impartita una lezione di storia del teatro: i più importanti spettacoli di teatro, danza e opera dai tempi di L’anello dei Nibelunghi di Wagner vengono recitati mentre si corre”, perché “quando si è completamente concentrati sulla recitazione, la corsa sembrerà meno impegnativa” (pp. 175, 178). Van den Dries aggiunge poco dopo:

“Nell’opera di Fabre queste scene di corsa hanno raggiunto uno status quasi rituale. Il rituale della corsa è di per sé magico: nell’atto di correre il corpo si libera da ogni tipo di funzionalità, non crea nulla, anzi, è un’immagine fissa in movimento. […] Si sa che attraverso lo sforzo intenso e sostenuto di una corsa, si crea una varietà di neurotrasmettitori (endorfine e serotonina) che porta al cosiddetto “sballo del corridore”. Più a lungo si corre, più la coscienza si spegne: il corridore scivola lentamente in una specie di intossicazione, una leggera sedazione per essere più precisi. […] La performance stessa si esaurisce e supera i propri limiti”.

Chi corre quotidianamente perché è un atleta professionista, o per tenersi in forma e per dedicare a sé stesso un’ora totalmente aliena dalla realtà circostante, conosce bene premesse ed effetti progressivi dell’esercizio studiati dal team di ricercatori che hanno monitorato i performer di Fabre: la necessità del rito da ripetere da soli ovunque ci si trovi, la musica o un audiolibro nelle orecchie che distolgono dalla fatica, la fatica stessa che sprona a continuare, il sopraggiungere dello “sballo del corridore” e, finalmente, la sedazione dei pensieri (soprattutto negativi) mentre ancora si corre.

Allo stesso processo psicofisico è improntata una delle più famose tragedie di amore e inganno della letteratura classica: la storia di Atalanta e Ippòmene, due performer ante litteram che corrono per vincere la morte che tocca a tutti i pretendenti della ragazza veloce “come una freccia degli Sciti”. Atalanta non vuole sposarsi perché le è stato predetto che il matrimonio sarebbe la sua rovina, perciò sottopone i pretendenti a una impossibile gara di corsa che termina invariabilmente con la loro morte. Un pretendente, Ippòmene, è più furbo degli altri; non cerca la beatitudine dello “sballo del corridore” ma, restando padrone di sé stesso, inganna tre volte la ragazza, fermandone la corsa con un espediente che gli fa vincere la gara, sposare la riottosa Atalanta e andare con lei incontro alla rovina.

La storia più antica che lega la corsa all’amore, all’erotismo e alla morte come in una performance ancora da realizzare è nel libro X, 561-707, delle Metamorfosi di Ovidio; è poco rappresentata nella storia dell’arte anche perché si tratta di “un’immagine fissa in movimento”: e come “un’immagine fissa in movimento” Guido Reni (ispirandosi a un rilievo romano e in competizione con la scultura, in ideale anticipazione della concezione del corpo del performer come statua) ha fermato la fase cruciale della gara di corsa, quella in cui Atalanta si arresta, ingannata per la seconda volta, e Ippòmene scatta più vicino al traguardo.

Prima dell’elenco illustrato degli esercizi, il manuale offre anche un capitolo esplicativo sui Principi performativi di Fabre, preceduti da una stringata introduzione sulla storia della formazione degli attori (pp. 27-29) che prosegue con la definizione del potere sociale degli attori consacrata da Amleto: “meglio per voi un brutto epitaffio da morto che una loro cattiva segnalazione da vivo” (Atto 2, scena 2), perché il teatro è uno degli strumenti per eccellenza con i quali raccontare la verità con ironia (p. 35). I principi performativi sono indispensabili in tutte le performance e uno spettatore attento si accorge che ricorrono nelle iconografie di Fabre: il principio necessario a tutti gli altri è la Respirazione, così come il seguente Angelfeet (“posizione dell’angelo”) è riscontrabile spesso all’inizio e alla fine di molte azioni dinamiche nelle performance (pp. 37-42). Concentrazione serve in tutte quelle azioni in cui il performer deve recitare focalizzandosi fisicamente e mentalmente senza disporre di tutti i sensi, perciò quando “un performer viene avvicinato da dietro, lo sa, lo sente, perché ha gli occhi sulla schiena. Quando un performer viene bendato, sarà il suo naso a guidarlo e, intuitivamente e istintivamente, sarà comunque in grado di localizzare la posizione di un attore che si sta avvicinando” (p. 42). In Peak Mytikas, infatti, diversi performer recitavano bendati muovendosi e interagendo con partner e oggetti di scena.

Gli esercizi servono non solo a formare quotidianamente il corpo e la mente dell’attore, ma anche a stabilire un linguaggio di uso comune per la trasformazione dell’attore che Fabre può usare quando, come regista e coreografo, chiede di pensare a un esercizio per creare un’iconografia per una performance durante le prove. Come ho accennato prima, chi ha visto recitare i performer di Fabre ha constatato che, indipendentemente dal sesso e dall’età, hanno corpi molto simili, che rivelano di essere stati forgiati dallo stesso tipo di didattica. Perciò, una volta concordato il progetto del manuale, il professore e l’artista hanno elaborato una linea di ricerca scientifica che, grazie a finanziamenti di vario genere, ha coinvolto i Dipartimenti di Fisioterapia e Scienze riabilitative, di Radiologia, di Equilibrio e Aerospazio dell’Università di Anversa insieme al Conservatorio locale per monitorare e studiare su tutti i fronti “le ripercussioni fisiologiche della serie di esercizi ideata da Jan Fabre”, pur se tale linea di ricerca non è poi stata riversata integralmente nel libro proprio in ragione del suo carattere eminentemente didattico (p. 24).

Alla luce di tale encomiabile impegno di ricerca, da lettrice che è anche un’insegnante e una studiosa di Performance Art avrei voluto soddisfare una curiosità aggiuntiva sul protocollo quotidiano degli artisti del Troubleyn: mi sono chiesta se le linee guida prevedono, come per i ballerini e gli sportivi, anche per i performer di Fabre (naturalmente col supporto di specialisti nutrizionisti) un tipo di dieta personalizzata (compatibilmente con le caratteristiche fisiche di partenza di ogni artista) e un certo ritmo sonno/veglia, soprattutto in prossimità di una performance. Non è un caso, infatti, che Fabre da giovane sia stato un calciatore in una squadra belga di primo livello e che, quando ha cominciato a insegnare ai giovani artisti le prime linee guida, ha sperimentato un adattamento di alcuni degli esercizi che conosceva come atleta professionista (lo ha raccontato durante l’incontro pubblico a Milano al Teatro Out Off del 15 novembre).

Oggi al Troubleyn le linee guida sono arricchite dall’allenamento settimanale con il maestro di Kendo Erik Van De Mert, un artista visivo che pratica l’arte marziale giapponese che, a parere di Fabre, è utile ai performer per “prepararsi alla loro présence sulla scena” (p. 253). Una conferma che le vette più alte nella preparazione artistica si raggiungono guardando non solo dentro l’ambito disciplinare che si pratica, ma soprattutto fuori: Fabre attinge infatti a piene mani dalla fenomenologia di Merleau-Ponty (p. 63), da L’elogio della follia di Erasmo da Rotterdam (p. 107), dallo studio Specchi nel cervello. Come comprendiamo gli altri dall’interno (Cortina 2019) del neurologo italiano Giacomo Rizzolatti (p. 136), dalla ricerca sulle sei emozioni dello psicologo clinico e ricercatore Paul Ekman (p. 147), dalla Genealogia della morale di Nietzsche (p. 159), dal repertorio del balletto classico e contemporaneo (pp. 168, 234, 252), da Il mito di Sisifo di Camus (p. 182), da Bataille e da Freud (p. 201), dalla mistica di santa Teresa d’Avila (p. 202), addirittura dal singolo verso di una canzone (“Hit me with the flower” da Vicious di Lou Reed: p. 257), dalla sintomatologia della sindrome di Tourette (p. 258).

Gli esercizi non corrispondono a quelli degli insegnanti di recitazione o comunque a un metodo ortodosso. Sono specificamente collaudati per dare vita al performer di Fabre, che corrisponde a una tipologia di attore che “sbrana tutto ciò che riesce a mettere sotto i denti, come un cannibale. Ciò che gli altri troverebbero disgustoso, è in realtà ciò che lui cerca. È un onnivoro” (p. 20).

I performer per Fabre sono “guerrieri della bellezza” simili al superuomo di Nietzsche: “esplora i confini, non ha paura di ogni tipo di impulso che prolifera in lui, osa abbracciare i più grandi paradossi e soprattutto non è completo” (p. 159). Alla “bellezza” sedimentata nella storia dell’arte e del teatro sono, del resto, esplicitamente ispirati gli esercizi.

Le connessioni con la storia dell’arte nel libro sono più numerose perfino di quelle legate alla storia del teatro. Il principio performativo Angelfeet, che è “una posizione di base neutra dalla quale l’attore costruisce una certa azione o una sequenza di movimenti” deriva il suo nome “dai dipinti classici in cui gli angeli sono raffigurati in posizione eretta con le parti interne dei piedi poste l’una contro l’altra” in modo che il corpo diventi “un conduttore di energia” (p. 40). “L’ossessione per il corpo, perno di ogni emozione” si lega “alla passione per i grandi maestri dell’arte fiamminga” (p. 14). Nel paragrafo sul principio performativo Tempo reale/Azione reale le fonti enunciate sono “soprattutto i classici primitivi fiamminghi, come Gerard David, la cui opera Il giudizio di Cambise mostra in modo molto esplicito incisioni sul corpo”; al pittore fiammingo fanno compagnia gli antesignani dell’arte performativa Piero Manzoni e Robert Morris, poi Abramović e Ulay (il cui lavoro che produceva aggressività energetica è una buona fonte per Rabbia e amore: p. 162; Thomas Lips della sola Abramović risulta modello per Risata/Ceffone in cui si affina “la qualità della recitazione con elementi della Performance Art”: p. 209); seguono Bas Jan Ader, Chris Burden (modello con la storica Shoot per Risata/Ceffone: p. 209); nella didattica sull’arte della trasformazione non può mancare Joseph Beuys (evocato anche a proposito dell’alchimia dei materiali nell’esercizio Il rispetto per il materiale è una forma di talento: p. 138), “tutti artisti che hanno messo alla prova i propri corpi e hanno lavorato con i confini fisici e mentali del dolore o dello sfinimento” (pp. 54-55).

A proposito dell’esercizio Il gatto, nel libro si constata la minore presenza nella storia dell’arte dei gatti domestici a vantaggio dei cani (p. 79). Quando per l’esercizio Bouffon ai performer “viene chiesto di creare delle maschere, usando tutti i loro muscoli facciali”, i riferimenti da imitare non sono facce reali ma dipinte dai maestri fiamminghi Bosch, Ensor, Breughel (p. 108); per cercare di deformare anche il corpo, i performer hanno come modello il “famoso quadro Lo stupro di René Magritte che rappresenta una maschera del corpo femminile”. Nell’esercizio Incarnare lo spazio e il tempo il performer “squarcia lo spazio come l’artista Fontana apportava i tagli sui suoi dipinti” perché lo spazio “è sempre plastico: è come la tela di un pittore, ma tridimensionale” (p. 131). La ripetizione dell’atto banale di Vestirsi/Svestirsi assume “lo stesso status dei ready-made dei dadaisti, come la famosa Fontana di Marcel Duchamp” (p. 160). L’esercizio Eros/Thanatos ha il suo fulcro nell’esperienza fisica e spirituale dell’essere “posseduto”, corrispondente alla transverberazione la cui iconografia il performer può ricavare dalle opere di Rubens, Meyring, Bernini, Dalì (p. 202). L’esercizio Olimpiade orgiastica culmina nella “pietà, un riferimento alla famosa scultura di marmo di Michelangelo nel Vaticano” (p. 224). Per la Danza dello scheletro, Fabre offre ai performer fonti pittoriche: Due ragazze giovani (La bella Rosina) in cui il belga Antoine Wiertz “racchiude bene questo paradosso della vita e della morte” e il tema della “danza dello scheletro” “trattato da molti pittori come Bosch, Breughel, Ensor e Rops” (p. 241).

Le iconografie di martiri sadici come quelli dei santi Sebastiano, Ippolito e Caterina d’Alessandria, ma soprattutto un dettaglio del pannello posteriore di destra del trittico La tentazione di Sant’Antonio di Bosch con “un uomo [uno dei due ladroni della Crocifissione di Cristo] le cui mani sono legate dietro la schiena da un boia” “ha portato alla creazione” della Danza della corda, implicata anche con l’arte giapponese dello shibari, meglio nota come bondage, a sua volta nata in rapporto a forme grafiche del teatro Kabuki e della xilografia (pp. 243-245).

Nella mescolanza estrema di sostanze fluide della Danza con le sostanze usata anche in Mount Olympus “vengono mescolate così tante sostanze che il pavimento a volte comincia a sembrare uno dei dripping dell’Action Painter Jackson Pollock” e la tradizione rituale richiamata nell’esercizio ha agganci solidi nella tradizione dell’Azionismo viennese (pp. 246-247). Alle Anthropométries di Yves Klein e alle iconografie ricavabili dalla Bibbia Fabre si è ispirato per la Danza nel blu (p. 251). Per la Danza della lotta e preparazione al combattimento una posizione di apertura è “presa in prestito da un fregio greco e dal disegno di un vaso” (p. 255).

I riferimenti al teatro e alla sua storia (pp. 68, 83, 91, 96, 106, 108, 114, 118, 141, 146, 168, 182, 188, 219, 223) si concretizzano anche in veri e propri omaggi di alcuni esercizi a maestri della tradizione: Il gatto è un omaggio al “teatro povero” di Grotowski (p. 75), Disegnare lo spazio è un omaggio a William Forsythe (p. 91), Bouffon è un omaggio a Jacques Lococq ed Etienne Decroux (p. 106), Conteggio è un omaggio a Peter Brook (p. 144), L’arte di uccidere/L’arte di morire è un omaggio a Mejerchol´d (p. 164). Tra le Improvvisazioni, l’Olimpiade orgiastica è un omaggio ai Monthy Python, gli “assurdisti britannici” attivi al cinema e in televisione che nel loro sketch The Silly Olympics “introdussero nuove discipline olimpiche: i 100 metri per persone senza senso dell’orientamento, la maratona per gli incontinenti” e altri cimenti (p. 224).

Il lavoro di Fabre è ovviamente sinestetico e abbraccia anche i suoni sprigionati dai corpi a contatto con i materiali: nella Danza dell’armatura il suono del costume di lamiera entra a fare parte dell’iconografia e della coreografia, condizionando l’ampiezza di ogni movimento (p. 240).

Nonostante la precisione con cui gli esercizi sono spiegati e concatenati gli uni agli altri, Fabre tiene molto alla definizione di “linee guida”, che non considera un sinonimo di “metodo”. Paradossalmente, più fluido e non regolato da una vera e propria disciplina quotidiana è il metodo della Performance artist vicina a Fabre con la quale egli ha anche collaborato, Marina Abramović, che è ideatrice di un “Abramović Method” trasmesso con workshop intensivi di durata limitata nel tempo (della reciproca attenzione e della collaborazione tra i due artisti per la performance Virgin/Warrior nel 2006 il libro parla a p. 54). In comune con Abramović e, in generale, con la Performance Art storica degli anni Sessanta e Settanta, Fabre condivide il principio del “Tempo reale/Azione reale”, secondo il quale il corpo organico dell’artista è il punto focale dell’opera d’arte. Fabre ritiene, in linea con la tradizione, che il performer sia uno scultore: crea infatti statue o sculture nello spazio con il materiale principale a sua disposizione, il corpo umano plasmato e piegato alle iconografie delle performance dall’esercizio (p. 39).

Le performance di Fabre sono fondate su una profonda rielaborazione della tradizione della letteratura teatrale e della storia delle arti visive innestata su iconografie e coreografie complesse, a loro volta basate sul principio della ripetizione delle sequenze. Alla base della regola fondamentale di ogni sequenza ripetitiva di Jan Fabre c’è il motto di Sisifo secondo un nume tutelare del cinema e del teatro del Novecento, Albert Camus: “bisogna immaginare Sisifo felice” mentre ripete all’infinito il suo supplizio, fondendosi con il masso che rotola in basso ogni volta che il condannato lo porta in cima (Camus lo scrive nel suo Il mito di Sisifo, che si può leggere nella traduzione italiana di A. Borelli, Bompiani 2017, p. 303, indicata in Dall’azione alla recitazione a p. 182, nota 38).

La ripetizione è importantissima nella visione del teatro di Fabre e sancisce anche la differenza tra teatro e Performance Art: la ripetizione altera i corpi e il tempo, in contrasto con il principio fondamentale della Performance Art (almeno nella sua versione dura e pura delle avanguardie), nella quale la ripetizione e le prove sottrarrebbero all’azione offerta al pubblico una sola volta “una lucentezza speciale” (p. 59).

Anche l’idea del teatro come “gioco” (in inglese “to play” vuol dire anche “recitare”) è comune al teatro drammatico e a quello di Fabre: più volte nel libro ricorre l’incoraggiamento di Fabre ai suoi artisti, che in primo luogo devono divertirsi in scena e vivere la performance come un gioco che garantisce “lo splendore della verità nel palazzo delle menzogne” (pp. 43, 69).

Grazie alla estrema preparazione fisica e culturale di Fabre e della sua compagnia, le sue performance non sono il “messaggio di un artista che non ha nulla da dire a un pubblico che non ha nulla da chiedere” (secondo la definizione di “performance” che diede ironicamente a un inviato della RAI un artista, rimasto anonimo, durante la prima Settimana internazionale della performance a Bologna nel giugno 1977. Ne ho scritto nella rubrica il 15 settembre https://beemagazine.it/larte-non-e-una-faccenda-per-persone-perbene-mostre-teatro-e-performance-art/). A proposito della differenza tra Performance Art e improvvisazione, la collega e amica Abramović in vena di bilanci ha dichiarato, nella sua autobiografia (Marina Abramović, Attraversare i muri. Un’autobiografia. Traduzione di Alberto Pezzotta, Milano 2018, p. 141) che:

“Nella seconda metà degli anni Settanta la Performance art diventò di moda. […] Si arrivò al punto in cui quasi mi vergognavo a dire quello che facevo, perché in giro si vedevano troppe cose di scarso valore – uno sputava per terra e diceva che quella era una performance”.

La vera essenza del fascino delle opere performative create da Jan Fabre sta, in definitiva, in due aspetti: nell’assenza di “museofobia” (la malattia dichiarata praticamente da tutti i Performance artists del Novecento e degli anni Duemila) e nel rapporto rispettoso e distruttivo con la tradizione (un bellissimo ossimoro, come tutta l’arte di Fabre) riassunto in un’affermazione contenuta nel libro e messa in rilievo nell’introduzione del creatore di Dyonisus in ’69 (a p. 19 e a p. 30): “Le fonti del teatro si trovano altrove: nel rituale, nel vortice dell’estasi, nella clowneria, nel grottesco e nello sperpero”.

Perciò non appaia strano che lo scultore di corpi Fabre affermi: “il cervello è la parte più sexy del corpo”. Secondo il principio performativo della Coscienza anatomica, sexy sono “un corpo e un cervello che non sono addomesticati, che non sono conformi a ciò che ci si aspetta da un essere umano medio. Un cervello un po’ contorto o una faccia rugosa possono essere particolarmente seducenti”. Nell’ossessione per un corpo che è anche cervello non ha posto “nessuna scatola di trucchi di magia” (p. 44). Come in tutta la grande arte performativa, che non vive di orpelli ma della fatica di Sisifo di artisti (forse) in via di estinzione.

Floriana Conte – Professoressa associata di Storia dell’arte a UniFoggia e Socia corrispondente dell’Accademia dell’Arcadia (floriana.conte@unifg.it; Twitter: @FlConte; Instagram: floriana240877)