Nel 2015 la Royal Academy of Arts di Londra ha dedicato la mostra Rubens and his legacy all’eredità artistica del più famoso pittore fiammingo, originario di Anversa. L’esposizione e il catalogo erano ripartiti in sei tematiche caratterizzanti l’arte di Rubens e le forme della ricezione di essa: Violence, Power, Lust, Compassion, Elegance, Poetry (Violenza, Potere, Lussuria, Compassione, Eleganza, Poesia. Tenete a mente queste categorie, apparentemente di comodo solo per eruditi studiosi di pittura; torneranno inesorabili alla fine).

Rubens è stato una specie di convitato di pietra durante la settimana di maggio in cui sono stata ospite del Troubleyn/Jan Fabre Laboratorium come Visiting Scholar per partecipare alla Masterclass del Jan Fabre Teaching Group tenuta per 10 giorni, con rigore e fantasia, da due dei performer storici della Compagnia che hanno condiviso con Fabre la prima sperimentazione delle linee guida confluite nella serie degli esercizi, i francesi Annabelle Chambon e Cédric Charron. Alla Masterclass partecipavano 16 attori, performer e danzatori internazionali (tra cui 5 italiani) che si erano candidati per incrementare le potenzialità fisiche della propria immaginazione creativa studiando con le linee guida di Fabre, basate su un’idea fisiologica del teatro elaborata su uno studio quarantennale della tradizione didattica della storia del teatro e della storia dell’arte.

La Masterclass era concomitante con la celebrazione dei 40 anni di collaborazione artistica tra Fabre e la drammaturga Miet Martens, culminante nella replica della performance Peak Mytikas di sabato 25 maggio (delle linee guida di Fabre pubblicate nel libro, scritto con il professor Luk Van den Dries, Dall’azione alla recitazione. Linee guida di Jan Fabre per il performer del XXI secolo, Franco Angeli Drama 2023, e della recita di Peak Mytikas che avevo visto per la prima volta a Milano al Teatro Out/Off a dicembre, ho scritto diffusamente il 2 gennaio scorso: https://beemagazine.it/per-capire-larte-ci-vuole-una-sedia-bisogna-immaginare-sisifo-felice/).

La copertina del GN, V

Fabre è un artista scrittore e questa sua caratteristica accresce l’interesse dell’intera sua opera per me che, da studiosa e insegnante, mi interesso da sempre agli artisti che scrivono, dall’antichità a oggi. Prima ancora di diventare regista, Fabre ha concepito una sua opera teorica che è solo apparentemente un’autobiografia in vita, il Giornale notturno. In progress dal 1978, quando era quasi ventenne, si tratta di un diario scritto di notte (Fabre è cronicamente insonne). La magmatica dichiarazione di poetica che è il Giornale notturno si legge in italiano in 5 voll. (Napoli, Cronopio, 2016-2024, da cui provengono tutte le citazioni da ora in poi, con la sigla GN). La scrittura diaristica è un genere inconsueto per la trattatistica d’arte, eppure il Giornale notturno può rientrare a tutti gli effetti nel canone della letteratura artistica del Novecento e degli anni Duemila, anche perché Fabre lo concepisce da subito per la pubblicazione (“Non sono ingenuo, so che in futuro questo scritto verrà pubblicato da me o da qualcun altro”: GN, II, p. 68, 18 maggio 1986).

Senza tralasciare alcun referto a proposito del corpo proprio e altrui (materiale primario per questo artista) e del rapporto dei corpi con la propria arte, questa scrittura sta (con autoconsapevolezza?) tra quella del Pontormo contorto annotatore degli accadimenti corporei e creativi e quella, in versi icastici, del Michelangelo artista-scultore, con continui lampi aforistici da autodidatta (“Non so niente di letteratura ma mi piace scrivere [I miei testi sono installazioni labirintiche]”: GN, II, p. 306, 15 luglio 1991). La struttura dei paragrafi quotidiani, scandita per brevi frasi nelle quali prevalgono il punto fermo e l’a capo, con l’effetto di un enjambement del pensiero, rielabora uno dei modelli principali anche per altri uomini e donne di teatro capaci di scavare in meandri chiaroscuri: Arthur Rimbaud.

La lettura ad alta voce delle pagine più alte di Rimbaud era anche uno dei tasselli che legavano Fabre ancora quando era quasi quarantenne a sua madre, l’amatissima Helena Troubleyn (a cui sono intitolate la compagnia, il laboratorio e un’opera lirica, The minds of Helena Troubleyn, anche perché in antico fiammingo “troubleyn” significa “restare fedele”): “Mia madre, madame Troubleyn, legge ad alta voce, con passione e brio, il testamento di Rimbaud in francese. Une saison en enfer. […] Mi vibra ancora in tutto il corpo, grazie mamma” (GN, III, p. 198, 18 maggio 1997).

Tra gli artisti visivi e performativi nati nel Novecento, eccezionalmente Fabre è tra i pochi a dichiararsi devoto della tradizione della storia dell’arte (due esempi tra tanti: “Sono un nano in una terra di giganti [Van Eyck, Memling, Van Dyck, Rubens…]; GN, I, p. 64, 28 giugno 1980; “Io non lavoro nel vuoto. Non agisco in uno spazio astorico. La mia opera è profondamente radicata in una tradizione”: GN, II, p. 154, 6 aprile 1988). Ha studiato con accanimento fin da giovane, nei musei, nelle chiese, nelle gallerie, sui libri, favorito anche da un padre che era un bravo disegnatore capace di dargli gli stessi consigli didattici che Giorgio Vasari dava ai suoi colleghi più giovani (“Riprodurre i maestri è penetrare nell’arte del disegno”: GN, I, p. 35, 18 aprile 1979), da una madre molto colta e da uno zio attore e mettendo orgogliosamente a frutto la casualità che lo ha fatto crescere nel quartiere popolare che ora è la sede del suo laboratorio performativo ad Anversa, crocevia di artisti e studiosi esperti di varie discipline.

Un aspetto originale del lavoro di Fabre riguarda proprio lo scambio intellettuale non solo con gli artisti, ma con accademici delle università, che invita al Troubleyn e con i quali si confronta in pubblico (“Sono stato a fare l’amore cerebrale con professori e scienziati con background diversi e di ogni risma”, registra a Copenaghen il 28 giugno 1996, GN, III, p. 164).

Circa un mese prima di compiere vent’anni, il 5 novembre 1978, Fabre aveva già affilato le armi per la rivoluzione. Le armi, pacifiche e lontane da ogni schema disciplinare precostituito, per un artista visivo che intanto già disegnava e scriveva con due colori regali, il rosso (del proprio sangue) e il blu (della penna BIC), erano forgiate dalla differenza che fa la storia dell’arte nelle iconografie dei corpi e degli spazi nelle performance sul palcoscenico:

“Come mai il novantanove per cento dei professionisti del teatro non sa niente delle arti figurative? Se osservassero un quadro di tanto in tanto, la loro regia sarebbe più ricca di immaginazione e più avvincente da un punto di vista spaziale” (GN, I, p. 25; questo principio di regia ricorre ibidem, p. 86, 25 febbraio 1981).

E, viceversa, sul versante delle arti prettamente figurative: “Molti artisti provano un gran piacere a saccheggiare o prendere in prestito dalla storia dell’arte” (GN, I, p. 211, 20 agosto 1984).

(Di alcuni aspetti del rapporto di Fabre con la tradizione visiva, declinata sul versante della ritualità cattolica e dello sguardo al Seicento napoletano, parla il film documentario The Crown of Love. The ultimate performance, diretto da Giovanni Troilo, scritto da Melania Rossi, con la voce recitante di Lino Musella, già Premio Ubu 2019 come interprete di The Night Writer, che Fabre ha tratto dal GN per il teatro. The Crown of Love è stato presentato al Cinema Barberini a Roma nel marzo scorso e il 27 giugno sarà in prima serata su Sky Arte).

Mathieu Le Nain, Allegoria della Vittoria, 1635 ca., olio su tela, 151 x 115 cm, Parigi, Musée du Louvre, inv. R.F 1971.9 Progetto di Jan Fabre con BIC blu su carta per Il potere delle stoltezze teatrali e una scena di Il potere delle stoltezze teatrali. Da Robert Mapplethorpe, The power of theatrical madness. Jan Fabre.Introduction: Kathy Archer. Essay: Germano Celant, London 1986. Una coreografia da Il potere delle stoltezze teatrali (2013) ispirata alla Vittoria del quadro di Le Nain. Ph.: Wonge Bergmann

Agli esordi Fabre scelse l’inchiostro blu della BIC perché costava poco; poi il pigmento diventò una cifra espressiva sofisticata, anch’essa radicata nella storia della fortuna del colore più alto nella storia dell’arte (su cui si legga almeno il libro classico di Michel Pastoreau, Blu. Storia di un colore, ristampato da Ponte alle Grazie nel 2022), sostenuta dal mercato: per esempio, nel 1997 Fabre ricorda che “una volta” ha scambiato un disegno con la BIC blu del 1987 con una Mercedes 280 SL Pagode (GN, III, p. 216).

Con la BIC blu Fabre prepara ogni regia disegnando minuziosi progetti grafici, che spesso hanno come punto di partenza opere pittoriche e scultoree esposte nelle chiese e nei musei, di Anversa e internazionali, che l’artista visita fin da bambino, convinto che non esiste avanguardia né innovazione senza tradizione artistica. In questa visione del suo essere artista tipica degli artisti del Rinascimento e del Barocco, Fabre sta sul fronte opposto rispetto a quello di molti suoi colleghi impegnati nella Performance Art, che al contrario si sono spesso dichiarati museofobici, pur avendo spesso e volentieri saccheggiato (a volte episodicamente e non filologicamente) le immagini della storia dell’arte (ne ho scritto nel libro Le conseguenze delle mostre. II. Dare forma al vuoto: la tradizione nella Performance Art, UniversItalia 2021).

Alla storia dell’arte, in particolare italiana, era devoto anche Rubens, il predecessore al quale Fabre è stato a volte accostato e al quale ha dichiarato di ispirarsi, sia per varie invenzioni visive sia per l’evoluzione del modello imprenditoriale e collettivo del suo laboratorio performativo Troubleyn, arricchito da un archivio fotografico e bibliografico (nel quale io stessa, assistita da Miet Martens, ho potuto studiare) e collegato al suo atelier per le arti visive, Angelos.

La scelta del modello rubensiano non è tracotante, ma filologica. Entrando nella maggior parte delle chiese e dei musei pubblici di Anversa, si comprende quanto sia pervasiva ancora oggi l’eredità culturale del colto artista secentesco e quanto la sua personalità (pittore, regista di grandi imprese figurative, collezionista, poliglotta, diplomatico) alzi l’asticella per qualunque artista nato in città che desideri, seriamente, fare dell’arte una ragione di vita che coincida con un mestiere. Percorrere le strade che collegano le chiese gotiche e barocche di Anversa (la cattedrale col Giudizio universale ultra violento, la chiesa dei Gesuiti, con gli stalli del coro ligneo antropomorfi con angeli alti quanto Ganimedi adolescenti e ancora Rubens) fino alla Rubenshuis (chiusa per restauri mentre ero ad Anversa) e al Troubleyn spiega meglio ciò che emerge della formazione dell’artista ricostruendone la traccia dal GN. Le opere che Rubens realizzò per le chiese di Anversa risalgono al periodo in cui la sua fama prese quota in patria perché era reduce da un soggiorno di otto anni in Italia (sul quale si veda Raffaella Morselli, Tra Fiandre e Italia: Rubens 1600-1608. Regesto biografico-critico, Viella 2018).

Lo studio di Rubens ad Anversa era anche un’accademia di pittura e un laboratorio, in cui ricreò un modello imprenditoriale messo a punto in Italia nel Cinquecento da Raffaello e perfezionato nel Seicento da Annibale Carracci. Lavorava su proposte di collaborazione e con un progetto didattico, trattando praticamente come colleghi alla pari pittori di livello simile (come Anthonis van Dyck, che Rubens indica come il proprio “miglior discepolo”, Jacob Jordaens, Jan Bueghel il vecchio) ma anche inferiore, facendoli collaborare con lui e lasciandoli liberi di vendere autonomamente. Nello studio Rubens fece arrivare anche molti libri, rendendolo un laboratorio di aggiornamento e interazione intellettuale.

Gli stalli lignei del coro della chiesa dei Gesuiti ad Anversa

Fabre ha sempre rivendicato l’unicità degli “United States of Anversa” (GN, III, p. 119, 28 gennaio 1995), senza ricadute nazionaliste (il GN è pervaso dal rifiuto dei nazionalismi e dei neofascismi), non pensando mai di trasferirsi in altra città o continente, pur avendo collaborato con i teatri, le gallerie e i musei di tutto il mondo e avendo realizzato opere per il Palazzo reale di Bruxelles. Quando Rubens era il pittore più richiesto d’Europa, manteneva uno status tale da potere risiedere ad Anversa senza trasferirsi a Bruxelles, pur essendo alle dipendenze dei reali. Aggiungo (con un certo rammarico) che nel Seicento di Rubens la lingua internazionale dell’arte e della diplomazia era ancora l’italiano. In italiano Rubens ha scritto le sue lettere più numerose, pur potendo usare anche il latino e il francese e parlando il fiammingo, lo spagnolo, l’inglese e il tedesco; ma ovviamente da molto tempo ad Anversa, come ovunque, la lingua internazionale per gli artisti è l’inglese.

Perciò in un contesto creativo laboratoriale, poliedrico e artisticamente multidisciplinare che eredita e aggiorna l’eredità fiamminga di Rubens, pure la scelta di Fabre di sposarsi a 65 anni (il 30 settembre 2023) con una compagna quarantenne (l’appassionata storica dell’arte contemporanea e curatrice di Angelos, Joanna De Vos, madre di suo figlio Django Gennaro, nato il 31 dicembre 2021) in grado di comprendere e condividere profondamente la sua totale dedizione all’arte, sembra inconsciamente arrivata nel solco del modello rubensiano. In una delle lettere più belle scritte da Rubens in italiano, l’artista racconta a un interlocutore di primo piano, lo scienziato naturalista e numismatico francese Nicolas-Claude Fabbri de Peiresc, che a 53 anni non si pente di avere rinunciato al tesoro della propria preziosa libertà perché ha deciso di sposare non una supponente aristocratica, ma una ragazza di buona famiglia che è a suo agio con un marito artista, oltre a essere giovane e attraente:

“Hora mi trovo per la gracia divina […] colla mia moglie e figliuoli in riposo e senza alcuna pretensione al mondo che di vivere in pace. Io mi risolsi al matrimonio non trovandomi anchora atto alla abstinenza […] e presi una moglie giovine di parenti honesti però cittadini, benché tutti volevano persuadermi di casarme in corte, […] et perciò mi piacque una che non s’arrosserebbe vedendomi pigliar gli penelli in mano, et a dire il vero il tesoro della pretiosa libertà mi parve duro di perdere col cambio delli abbracciamenti di una vecchia” (Pietro Paolo Rubens, Lettere italiane, a cura di Irene Cotta, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1987, p. 467).

In armonia con la famiglia, in un “giardino d’amore” simile a quello retrostante la sua casa ad Anversa, Rubens si era ritratto in una tavola nella quale, a destra, spicca uno degli attributi iconografici della maternità idealizzata anche in associazione alla Vergine, un pappagallo, che è uno degli elementi di scena utilizzati da Fabre fin dai tableaux di corpi e parole ripetute di Il potere delle stoltezze teatrali.

Peter Paul Rubens, Autoritratto con la moglie Helena Fourment e il figlio Frans, 1635-1640, olio su tavola, 203,8 x 158,1 cm, New York, Metropolitan Museum of Art, inv. 1981.238 Jan Fabre, la moglie Joanna De Vos e il figlio Django Gennaro in una scena di The Crown of Love

Poiché Fabre è un artista-scrittore che ha scelto il genere della scrittura diaristica per formulare le proprie teorie, e poiché questo genere letterario ha una solida tradizione nella letteratura odeporica e artistica, ho pensato in forma di diario il mio reportage della settimana ad Anversa, che dividevo tra la visita mattutina ai luoghi storico artistici importanti nella formazione di Fabre e la frequenza della Masterclass dalle 13:00 alle 18:00 circa (ho integrato le note prese in teatro e completate ogni sera con osservazioni a posteriori, per rendere meglio comprensibile il resoconto che segue).

Jan Fabre, L’uomo che porta la croce, bronzo lucido, 2015, Anversa, Cattedrale

Giorno 1. 20 maggio

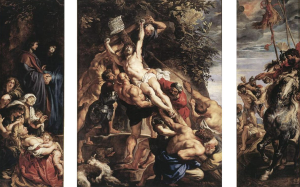

Cerco il lascito della storia dell’arte nel teatro performativo di Fabre con l’ausilio del GN, percorrendo il tragitto dalle chiese di Anversa al Troubleyn e viceversa. Comincio dalla grande cattedrale gotica, “quel grandioso e gigantesco merletto di pietra” dove Fabre è tornato spesso per studiare “il dipinto mozzafiato di Rubens La deposizione dalla croce” (GN, III, p. 24, 6 giugno 1992) e dove, dal 2015, la statua autoritratto di Fabre in bronzo lucido The man who bears the cross (L’uomo che porta la croce) cristallizza in oro il dubbio alla base della fede. Mi spingo subito fino al transetto, dove a destra c’è il Flügelaltar di Rubens con la Deposizioneammirata da Fabre, commissionato a Rubens dopo il ritorno dall’Italia. La Deposizione esibisce gesti che, per tradizione continua, entrano nell’immaginazione performativa (il sudario pesante del cadavere muscoloso di Cristo stretto dall’alto con i denti) insieme a liquidi corporei perentori (Cristo è color bianco di piombo ma ha ancora il sangue vivo che gli cola dal naso) che rimano coi rossi sangue delle stoffe, i piedi giovani e vecchi in sintassi speculare armoniosa su una scala (a 21 anni, giovane scenografo, Fabre aveva “progettato una scena con delle scale in modo da far nascere azioni e movimenti fisici verticali” per un regista che non era stato in grado di attivarle, incapace di “liberare i suoi attori dal loro essere-attori”: GN, I, p. 35, 2 maggio 1979).

Peter Paul Rubens, Deposizione, 1612-1614, olio su tavola, 421 x 311 cm, Anversa, cattedrale, intero del pannello centrale del recto e particolari

Sul retro dello sportello destro, Rubens ha lasciato un notturno silente che spiega perché il pittore sia stato il primo, in mezzo ad artisti e a mercanti, a capire veramente non solo il Caravaggio rifiutato della Morte della Vergine, ma anche la miracolosa Fuga in Egitto su rame lasciata morendo prematuramente a Roma nel 1610 da Adam Elsheimer. Ricordo che Rubens piange Elsheimer scrivendo in italiano a un omonimo tedesco di Fabre, l’accademico dei Lincei e archiatra pontificio Johann Faber da Bamberga, che curò Rubens da una pleurite nel 1606 e venne ricambiato con il dipinto di un gallo, attributo di Asclepio, dio della Medicina.

Dalla parte opposta, vedo montare la luce solare sulla diagonale portentosa che spinge verso il basso tutte le figure che agiscono nell’Innalzamento della croce dell’altro altare a sportelli gemello lasciato da Rubens nel transetto. Nel pannello sinistro una mamma bionda, giovane e procace, sta allattando il suo bambino atterrito: e non si sa come siano capitati sul Golgota, se non per fare da simboli, sfrondati all’essenziale, dell’iconografia della Carità.

Peter Paul Rubens, Innalzamento della croce, 1610-1611, olio su tavola, 462 x 341 cm, Anversa, cattedrale, intero del recto e particolare

In cattedrale ci sono altre magnifiche opere di Rubens negli spazi per i quali sono stati pensati in origine dell’artista, e poi il fantastico zoo sul pulpito ligneo di Michel Van Der Voort (chissà quanto guardati da Fabre che, con suo padre e da solo, è andato per decenni a disegnare allo zoo gli animali che poi sono entrati anche nella pratica didattica performativa: cfr. per esempio GN, I, p. 224). All’ingresso, il portale del Giudizio universale, con le statue colonna, il demonio che spunta vicinissimo a me e gli angeli tanto più in alto, sono tutti tipi statuari (le statue colonna, il diavolo e gli angeli) costantemente presenti nell’iconografia della pratica didattica e nelle coreografie di Fabre.

Quando a mezzogiorno arrivo per la prima volta al Troubleyn Laboratorium, penso che “Every step I have taken in my life | has led me | here, now” (“Ogni passo che ho fatto nella mia vita mi ha portato qui, ora”), un momento prima della lapide di pietra lasciata da Alberto Garutti in un punto casuale nel foyer, prescelto dal lancio di una monetina (me lo racconterà Fabre nel pomeriggio).

Quando la Masterclass inizia e ognuno di noi si presenta, scopro che alcuni sono qui anche per la quarta volta consecutiva e che un dottorando francese che scrive una tesi sui metodi didattici teatrali eseguirà gli esercizi insieme agli studenti che sono artisti di mestiere per meglio comprendere la fisiologicità delle linee guida sulla propria pelle.

Vedo attuare gli esercizi nell’ordine in cui sono elencati nel capitolo 2 di Dall’azione alla recitazione. Quando iniziano con l’apparentemente semplicissima Respirazione addominale, gli studenti stanno supini, liberi di chiudere gli occhi o no, e l’inspirazione e l’espirazione collettive creano un coro silenzioso che non avrei pensato potesse somigliare a una musica a cappella. Proseguono con Feto/Stella, passano alle metamorfosi (da animali a sangue caldo ad animali a sangue freddo, dalla mobilità all’immobilità) con Il gatto, La tigre, La lucertola, L’insetto, per poi passare al più complesso (anche psicologicamente) Pulire. Per ora La tigre sembra l’esercizio nel quale tutti si immedesimano più facilmente, tirando fuori da sé un’estrema aggressività e creando al culmine della dinamicità un’iconografia simile a una caccia di Rubens; mi chiedo, divertita, se proprio a questo mirava Fabre quando lo ha elaborato.

Peter Paul Rubens, La caccia alla tigre, 1616 ca., olio su tela, 256 x 324 cm, Rennes, Musée des Beaux-Arts, inv. DT.811.1.10 Una ripetizione dell’esercizio Tigre durante la Masterclass. Ph.: Jan Fabre

In Pulire si rivelano le attitudini più o meno già determinate alla Performance Art: c’è chi fin da subito non ha problemi a procurarsi sul campo abrasioni o lividi, chi invece inizia timidamente usando l’unghia del pollice, chi usa subito ogni porzione del bacino, chi le natiche. Charron li corregge: stanno facendo teatro, quindi è una buona idea pensare alla rupofobia di Lady Macbeth. Con la regina impazzita in mente, ripartono con foga maggiore e diversificata (il potere delle stoltezze teatrali ha più presa della semplice realtà).

Con Matteo Franco vado a conoscere Fabre nella cucina comune dipinta da Marina Abramović con sangue di maiale (pare che sia quello più vicino al sangue umano) per l’opera site-specific Spirit cooking.

Marina Abramović mentre dipinge Spirit cooking (sangue di maiale su muro, 666 x 300 cm e 817 x 100 cm, 2007).

La “office kitchen” del Troubleyn/Jan Fabre Laboratorium ad Anversa con un particolare di Spirit cooking. Ph.: pp. 164-165 di Troubleyn Laboratorium Jan Fabre (edited by Sigrid Bousset, Katrien Bruyneel, Mark Geurden, Mercatorfonds 2016

Fabre è interessato al mio background formativo dopo aver letto il mio lavoro sui suoi Peak Mytikas e Dall’azione alla recitazione; trova positivamente singolare che una storica dell’arte sia tanto immersa nei meccanismi generativi del teatro. Gli dico che da questo soggiorno mi aspetto di capire meglio come funziona l’ingranaggio dopo avere studiato le categorie alla base delle sue opere visive e delle sue regie non solo nel libro Dall’azione alla recitazione ma anche nel GN, che intendo come una delle sue opere migliori e a pieno titolo inseribile nel canone della Kunstliteratur. Fabre mi dice che continua a scrivere quotidianamente.Quando tutti e tre torniamo in teatro, gli studenti sono impegnati nel difficile Eros/ Thanatos, i cui movimenti sono spesso presenti, con varianti, nelle coreografie performative di Fabre. Alla fine della giornata constato che chi danza per mestiere ha corpi belli e flessuosi, ma questa bellezza e la grazia insita nella danza trattengono su una soglia pre performativa gli artisti rispetto a chi per mestiere recita o fa Performance Art, perché la grazia facilita l’effetto drammatico ma rende complicato apparire facilmente grotteschi o comici. I danzatori, d’altro canto, sono i più capaci di simulare il movimento in assenza di forza di gravità nell’esercizio Camminata lunare, proprio sfruttando la grazia disciplinata ma anche il peso essenziale del proprio corpo.

(FINE PRIMA PARTE)

Floriana Conte – Professoressa di Storia dell’arte a UniFoggia e Socia corrispondente dell’Accademia dell’Arcadia (floriana.conte@unifg.it; Twitter:@FlConte; Instagram:floriana240877)