A seguire la nuova, gravissima crisi mediorientale basandosi sui dibattiti che da noi infuriano sui talk show televisivi parrebbe quasi impossibile sfuggire alla più abusata delle similitudini: il tifo sportivo; che poi, almeno in Italia, significa essenzialmente la contrapposizione tra squadre calcistiche rivali. Sarà per il mio totale disinteresse per lo sport nazionale o, più probabilmente, per il fatto di seguire da diversi decenni le vicende politiche in quel quadrante di mondo, a me non riesce di banalizzare il conflitto in atto in modo così manicheo.

Da una parte gli ebrei, “intrinsecamente” buoni, dall’altra gli arabi e islamici, “sostanzialmente” cattivi. La realtà che sta dietro la guerra tra Israele e i palestinesi di Hamas è molto più complessa e contraddittoria di quanto non vogliano far credere i manifestanti che, armati di convinzioni e apodittiche scorciatoie socio-culturali, vestono una kefiah di ordinanza e marciano compatti, arrivando persino a scandire “Allahu akbar”, in totale solidarietà non solo con i palestinesi ma anche direttamente con Hamas.

Oppure di quanto dichiara certa stampa che si dice “di destra” e che arriva a proclamare una acritica comprensione, quando non addirittura le lodi, verso il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Sono ormai più di cinque settimane che mi trovo a vivere un dissidio tanto più lacerante quanto più sostenuto dalla conoscenza, diretta e per studio, di quei luoghi e dei protagonisti di questo scontro, dagli esiti potenzialmente incontrollabili e disastrosi.

Prima di tutto però, verso chi mi dovesse seguire per la prima volta, sento l’obbligo di una premessa; di fronte a un ipotetico “gioco della torre” io la mia scelta di campo l’ho fatta da molti decenni: sono schierato con Israele e, non ebreo, ne difendo senza il minimo tentennamento l’ideale sionista che 75 anni fa lo ha fatto nascere. Ciò vuol dire, semplicemente, essere a favore dell’esistenza e della sicurezza di quel piccolo grande Paese. Ma perché non ci siano equivoci, si deve comprendere che cosa si intende per “sionismo”, visto che parimenti difendo il diritto dei palestinesi ad avere un loro Stato autonomo e indipendente.

È dalla fine del XIX secolo, con i falò dei pogrom che sinistramente incendiano le steppe dell’Europa orientale (soprattutto polacche e russe) in cui sorgono gli shtetl, i villaggi abitati dalla comunità ebraiche, che prende piede il movimento sionista, così chiamato da Sion, la collina in cui sorge Gerusalemme, fondato dal giornalista austriaco Theodor Herzl. Le poche decine di migliaia di ebrei (da 25.000 a quasi 60.000 secondo le fonti) che vivevano nello Yishuv, gli insediamenti israelitici in Palestina prima della fondazione di Israele, e alcuni milioni rappresentati dal complesso degli ebrei della diaspora, sparsi nei quattro angoli del mondo, trovarono nell’ideale sionista la finalità della loro esistenza: vivere liberi dal giogo di potentati stranieri e ritrovare l’unità di popolo che, pure nelle diversità ancestrali di origine tribale, risaliva addirittura ai tempi biblici, nei luoghi originari di oltre tremila anni prima dell’Era volgare.

Dalla fine dell’impero ottomano, nel 1917, la Palestina fu amministrata dalla Gran Bretagna, il cui ministro degli esteri Arthur Balfour rilasciò la Dichiarazione che prende il suo nome e viene considerata l’atto di nascita del Medio oriente dell’era moderna. Con il riconoscimento della nuova potenza mandataria, subentrata alla Turchia, a che fosse costituito un “focolare nazionale” ebraico a fianco dei vari Stati nazionali arabi nel frattempo formatisi in Palestina, il numero degli ebrei che dalla diaspora si riversano nello Yishuv si moltiplica. I nuovi immigrati a metà degli anni Trenta del Novecento sono circa 350.000. Moltissime sono le acquisizioni di terra palestinese, la cui proprietà passa di mano a organizzazioni ebraiche e a privati, che anche grazie alla Banca ebraica fondata a Londra e a filantropi nella diaspora inglese e statunitense pàgano anche dieci volte il loro valore terre desertiche, poi rese ubertose grazie a una sapiente opera di irrigazione.

La crescita numerica e soprattutto economica degli ebrei non può non suscitare fortissimi attriti tra le due comunità, tanto che la potenza mandataria, formata una Commissione paritetica, dopo una ennesima ondata di scontri sanguinosi decide che la Palestina si debba dividere tra arabi ed ebrei; a questi ultimi sarebbe toccato circa un quinto del territorio. Gli arabi, secondo una politica autolesionistica da loro successivamente replicata più volte, rifiutano. Con lo scoppio della Seconda guerra mondiale la questione mediorientale passa in secondo piano. Neppure la triplice “Grande rivolta araba” del 1936-39, nel frattempo scoppiata, cambia le cose in modo determinante.

I palestinesi aprono le ostilità contro il Regno Unito, visto come potenza coloniale e contro lo Yishuv ebraico, che si è dotato di due milizie (rivali tra loro) Haganah e Irgun; nel contempo combattono una guerra intestina, che vede schierate in contrapposizione le due famiglie arabe più potenti, gli Husseini e i Nashashibi. Durante gli anni del conflitto mondiale nessuna forza esce vincitrice sull’altra, eccetto forse la famiglia Husseini che prevale di stretta misura sulla dinastia rivale. Da segnalare che il capo della famiglia vincitrice, il Gran mufti di Gerusalemme Amin al-Husseini, intreccia rapporti approfonditi e una imponente corrispondenza, recentemente venuta alla luce, con la Germania nazista. Amin compie anche un viaggio a Berlino nel quale ha un incontro col führer, nell’intento di creare una sinergia con il Terzo reich in funzione sia antigiudaica sia antioccidentale e anti-inglese in particolare.

Finita la guerra, per tre anni ebrei e arabi si confrontano in armi, senza risparmiare azioni terroristiche l’uno contro l’altro ma senza che nessuno dei due prevalga. Finalmente, il 14 maggio 1948 – dopo il voto delle neo costituite Nazioni Unite che anche sulla spinta morale causata dai sei milioni di ebrei assassinati dai nazisti sanciva la spartizione della Palestina – 600.000 ebrei hanno il proprio Stato, un inno nazionale, “ha-Tikva”, (“La speranza” in ebraico) e una bandiera bianco-celeste, con su il “Magen David”, (la Stella di Davide).

Anche i palestinesi avrebbero potuto dare vita al loro Stato, ma di nuovo rifiutano. Il giorno dopo, il 15 maggio, una coalizione di cinque nazioni arabe (Egitto, Iraq, Libano, Siria e Transgiordania, oggi Giordania) attacca Israele, ricevendone però una dura sconfitta. Così invece del territorio stabilito dai cartografi delle Nazioni Unite, il 56 per cento della Palestina mandataria totale, di cui una parte cospicua è rappresentata dal deserto del Negev, l’anno seguente, al termine della guerra, Israele ha conquistato il 78 per cento del territorio totale. La guerra del 1948-49 è per i palestinesi la “Nakba”, il “Disastro”, con l’esodo di circa 700.000 persone dalle terre conquistate da Israele.

Ma la vera “Nakba”, per i palestinesi e la coalizione dei Paesi arabi confinanti, coincide nel 1967 con il terzo conflitto arabo-israeliano, la Guerra dei sei giorni. Tanto impiega Israele, giocando di anticipo sulle intenzioni del presidente egiziano Abdel Nasser, a mettere fuori gioco la coalizione araba (Egitto, Siria, Giordania e Iraq), le cui forze aeree vengono distrutte sul terreno. Gli strateghi israeliani non sbagliano una sola mossa e l’esercito con la Stella di Davide dilaga. Conquista a spese della Giordania l’intera Gerusalemme (prima era solo la parte occidentale della città), proclamata “capitale unica e indivisibile dello Stato” e la Cisgiordania; alla Siria sottrae le alture del Golan; all’Egitto l’intero Sinai e la Striscia di Gaza.

È nel 1973, dopo la Guerra del Kippur, che il contenzioso si riduce in parte. Dapprima colte di sorpresa da Egitto e Siria, le forze armate israeliane contrattaccano abilmente, volgendo a loro favore le sorti della quarta guerra dalla fondazione della nazione ebraica; il Consiglio di Sicurezza dell’Onu riesce però a far sospendere le ostilità facendo riaprire il Canale di Suez rimasto chiuso dal conflitto precedente.

È da qui che si deve riprendere il filo delle relazioni (o forse è più appropriato dire “delle ostilità”) israelo-palestinesi, per capire meglio la realtà di questi giorni. Se 75 anni fa i palestinesi avessero accettato la presenza dello Stato ebraico a cominciare dal nome, invece di “Entità sionista” (come ancora oggi preferisce chiamarlo l’Iran), Israele sarebbe una realtà consolidata anche per loro. Un Paese col quale un “vero” Stato palestinese, e non un semplice enunciato oblativo per dimostrare le buone intenzioni dell’Onu, potrebbe condividere una linea di confine; né armistiziale né di frontiera, termini che non fanno pensare a rapporti di buon vicinato, ma semmai a tregue sempre in forse. Purtroppo però, a parte Gaza (dove una tregua, ancorché periclitante, ora già sarebbe uno sviluppo insperato) questo è da 20 anni lo stato delle cose.

A chi si deve lo stallo dei negoziati, o almeno dei tentativi di negoziare la pace, che sino a metà degli anni ’90 del secolo scorso aveva colmato di speranze il mondo civile? Fondamentalmente ai palestinesi e ai Paesi loro fiancheggiatori, ché non li si può nobilitare chiamandoli “alleati”. Il primo terribile passo indietro, in realtà, lo si fa nel 1995, quando un ebreo estremista che si definisce “patriota e religioso” uccide, sparandogli alle spalle, il premier laburista Yitzhak Rabin, l’uomo che credeva nella politica di “pace in cambio di territori” e che aveva dichiarato (e dimostrato) di voler trattare le violenze palestinesi come se non esistesse il processo di pace e questo come se non esistessero le violenze.

Dopo Rabin, fra lunghe parentesi di immobilità e anche involuzioni, l’irenico percorso lo si comincia nuovamente a intravedere. Merito di altri due premier, un laburista e un centrista, che non senza qualche ambiguità, politicamente necessaria per non perdere consensi elettorali, e con notevole rischio personale sembrano riuscire nella ripartenza del dialogo.

Il primo è Ehud Barak, ex capo di stato maggiore delle forze armate e ufficiale più decorato nella storia di Israele; Barak, al pari di Rabin, come militare conosce i limiti delle armi e, soprattutto, il valore inestimabile della pace. Di concerto col presidente americano Bill Clinton nel 2000 si propone a Yasser Arafat di stabilire uno Stato palestinese a Gaza direttamente collegato a una porzione (negoziabile) della Cisgiordania, insieme al ritorno di una parte di profughi e all’indennizzo per quelli che fossero restati nella diaspora.

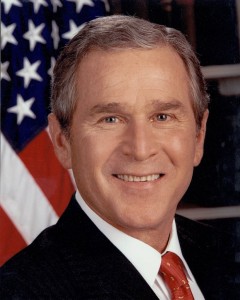

Come contropartita negoziale si chiede il riconoscimento pieno di Israele e, al solito, la pace; che all’inizio non può che prevedere il disarmo di tutte le milizie palestinesi sul campo. La proposta però resta misteriosamente senza seguito da parte del leader palestinese. È forse il più grave degli errori fatti da Arafat. Morto lui nel 2004, tre anni dopo, sotto la leadership del successore Mahmud Abbas (Abu Mazen), ci riprova il premier Ehud Olmert, di “Kadima” (“Avanti”), che con la malleveria del presidente Usa George W. Bush tenta di ripartire tornando, almeno in parte, ai confini precedenti la Guerra dei sei giorni. Una idea che riprendeva, nelle grandi linee, un piano già avanzato dall’Arabia Saudita.

Senonché questa volta a far naufragare questo nuovo tentativo di pace sono i palestinesi di Gaza, che invece di essere soddisfatti dell’evacuazione di tutti gli israeliani dalle colonie ebraiche nella Striscia lanciano contro Israele migliaia di razzi. Sono loro, i miliziani islamici di Hamas, che impediscono al governo Olmert di sloggiare almeno una parte consistente di insediamenti in Cisgiordania. Insediamenti che, con il ritorno sulla scena politica della destra di Bibi Netanyahu crescono a dismisura.

Qui interrompo questa lunga (e neppure completa) ricostruzione, perché il quadro sembra chiaro: tra i palestinesi, specie a Gaza, c’è una minoranza che ha un peso specifico molto superiore alla maggioranza della popolazione; che però, estenuata e intimidita dai miliziani islamici, non è in grado di opporsi loro. Inoltre, il pugno di ferro scatenato dal governo Netanyahu in seguito agli eccidi e ai rapimenti compiuti dai terroristi islamici partiti dalla Striscia non può che far aumentare esponenzialmente le catene di odio e lo spirito di vendetta, sia inter-palestinese sia, e forse ancora di più, verso Israele. Che nell’intento dichiarato di distruggere Hamas e gli altri gruppi terroristici autori del pogrom del 7 ottobre sta facendo pagare il prezzo maggiore alla popolazione civile.

Altri comprimari, intanto, si vanno aggiungendo, a dimostrazione che Hamas, la Jihad islamica e altri battitori liberi minori sono in realtà figure eterodirette dai grandi burattinai ai quali per motivi diversi fa comodo l’aggravarsi dello scenario mediorientale. Il principale, difficile avere dubbi, è islamico ma non sunnita come i palestinesi e non è neppure arabo: l’Iran sciita del resto ha espresso tra i primi soddisfazione per i massacri di 40 giorni fa in Israele.

Oltre all’odio permanente per il piccolo Satana (Israele), filiazione del grande Satana rappresentato dagli Usa, Teheran ha tutto l’interesse a far fallire l’estensione degli “Accordi di Abramo” all’Arabia Saudita; di fronte a un accordo di pace di Israele col più potente dei Paesi del Golfo l’Iran resterebbe ancor più isolato e messo alla stregua degli Stati-canaglia islamici ma non arabi dell’Asia e dell’Africa. Da parte sua il libanese Hezbollah non è che il corollario politico di Teheran.

C’è poi anche un’altra potenza, la più forte di tutte a livello regionale, che ha interesse a fomentare ogni possibile instabilità planetaria per stornare da sé l’attenzione del mondo: la Russia, un tempo nemica giurata dei fondamentalisti islamici ma ora schierata con loro per avere le mani libere in Ucraina. Alcuni analisti ritengono anche che nell’imminenza dei massacri in Israele, il presidente Vladimir Putin sapesse.

C’è poi l’osservatorio su Israele. “Bibi”, nickname che suona come un vezzeggiativo ma oggi, sulla bocca della maggioranza degli israeliani, sa di ironico disprezzo, guida una coalizione di governo che include personaggi come Bezalel Smotrich (Partito sionista religioso), Itamar Ben-Gvir e Yitzhak Wasserlauf (Otzma Yehudit), per citare solo quelli con le fedine penali più luride. Questi ministri appartengono a partiti che hanno raccolto l’eredità del Kach, un movimento ultranazionalista e sovranista ebraico, messo fuori legge dalla Corte suprema di Israele nel 1971 e poi ripresentatosi all’elettorato dieci anni dopo, senza però raccogliere consensi significativi.

Oggi, grazie alla politica di Netanyahu, il Kach è tornato alla ribalta con denominazioni diverse ed è il partito più votato dagli oltre 700.000 coloni che vivono da occupanti in moltissimi insediamenti di Gerusalemme est e della Cisgiordania. Gente che in spregio delle leggi commette sistematicamente violenze e arbitrii verso i palestinesi, vorrebbe l’annessione totale di Giudea e Samaria (i nomi biblici della Cisgiordania), con la conseguente cacciata di tutti gli arabi dal Grande Israele, l’introduzione della pena di morte per gli arabi e la possibilità di ritirare la nazionalità agli arabi israeliani. E pensare che Bibi tutto questo, unitamente alla riforma della giustizia che da oltre un anno tiene gli israeliani sulla graticola, lo ha reso possibile per sfuggire a processi per corruzione, frode e abuso di ufficio. Riempie davvero l’animo di sgomento pensare che il premier siede da 16 anni quasi ininterrotti sulla stessa poltrona che era stata di Ben Gurion o di Rabin.

Per quanto mi riguarda potrei proseguire, mettendo in contrapposizione le due leadership, quella dei miliziani islamici e quella di Netanyahu, l’uomo che ha disonorato il vero spirito sionista. Per me, assolutamente laico, gli ebrei e gli israeliani sono un popolo con cui mi sono sempre sentito in amicizia e consonanza. Oggi invece penso ai guasti che il premier ha fatto dando tanto potere ai coloni e alle loro violenze da messianici invasati. A individui che mi viene da definire adepti di un culto integralista e non un popolo.

Quanto ai fondamentalisti islamici, non mi è facile neppure trovare una terminologia adatta a spiegare l’orrore e il disgusto che ne provo. Per me Hamas e Jihad, Talebani e Isis, al-Qaida e Huthi e via inorridendo, in una “olla podrida” di cui volutamente non voglio fare distinzioni, sono diadi come Gog e Magog, popolazioni selvagge citate confusamente nella Bibbia, nell’Apocalisse di San Giovanni e nel Corano, degne di stare nella Gehenna, la plaga infera da cui forse provengono.

Carlo Giacobbe- Giornalista, già corrispondente dal Medio Oriente- Autore tra l’altro del libro ‘’Il sionista gentile’’