Ho “incontrato” Aby Warburg alla presentazione di Un groviglio di sentieri. Vita di Aby Warburg di Hans C. Hönes (Johan & Levi) a Milano alla Fondazione Rovati il 21 novembre scorso. Salvatore Settis vi è intervenuto, anche perché autore di un’introduzione alla ricezione del pensiero di Warburg pubblicata in Incursioni. Arte contemporanea e tradizione (Feltrinelli 2020) dove mette a fuoco “la storia dell’arte come comparazione antropologica, la mescolanza di “alto” e “basso” nella storia delle immagini, e infine lo scambio (nei due sensi) fra il lavoro degli artisti e quello degli storici dell’arte”: temi che Warburg ha immesso nel nostro lavoro scientifico e creativo.

Certi Episodi della sua infanzia di lettore precoce e poi di studioso tormentato mi hanno fatto pensare a Schumann, che nella fase più alta della sua creatività musicale si credette braccato da potenze sataniche…

Ho imparato a leggere molto presto, prima della scuola: cercavo di apprendere le lettere contro il desiderio dei genitori ed ero un così avido spigolatore, che un giorno non mi si trovava in casa, perché in una camera da letto cercavo, con la testa nell’armadio, di leggere la carta di giornale usata per foderarlo. Sfortuna volle che mi capitasse in mano, con questa capacità di leggere, un orribile libro per bambini, all’epoca molto in auge. Mi resi conto più tardi che non era altro che una traduzione dell’Oliver Twist di Dickens. Tutta l’atrocità del riformatorio inglese di allora mi si impresse nella memoria con le sue illustrazioni, come le potenze in agguato di un mondo satanico a mala pena velato.

Anche io ho imparato a leggere prima della scuola e quel libro turbò anche me; ho trovato naturale che Polanski ne abbia tratto un film con atmosfere quasi horror… Ma torniamo alla sua, di biografia. Ha vissuto un’esistenza quasi da zingaro e da irregolare che ha dato non pochi grattacapi alla sua famiglia di banchieri ebrei ricchissimi che per Lei avrebbero voluto una vita professionale e privata ortodossa. Per studiare l’arte italiana, ha rinunciato al diritto di primogenitura e ha pendolato tra la sua Amburgo e Firenze, spingendosi fino al selvaggio West usando i soldi dei suoi genitori. Si teneva lontano da un impiego fisso per non sottrarre un solo minuto alla ricerca. Ha sposato una protestante, rifiutando la tradizione ebraica di famiglia. Ha perseguito l’incremento della sua biblioteca che si sarebbe trasformata in uno degli istituti di ricerca più importanti del mondo (il Warburg Institute), parallelamente alla sistematizzazione delle sue ricerche in un libro di sintesi di metodi e risultati. Suo fratello Max dice che Lei gli inviò una lettera perentoria il 30 giugno 1900 a questo proposito. Se ne conserva copia, può leggerla per noi?

“Una biblioteca può essere fondata solo a prezzo di sacrifici. Dobbiamo avere il coraggio di farlo. Non esiterei neanche per un momento a calcolare la mia biblioteca come un bene finanziario della ditta. Se non mi blocco prima, il mio libro non sarà la cosa peggiore che la ditta avrà realizzato. Non ridere; l’orgoglio non mi acceca affatto. Al contrario, la mia vera stupidità consiste nel non cercare di convincerti di più che noi potremmo dimostrare con il nostro esempio che il capitalismo è capace di realizzazioni intellettuali di un’ampiezza che altrimenti sarebbe impensabile. Se un giorno il mio libro sarà ricordato insieme e come complemento della Civiltà del Rinascimento di Jacob Burckhardt, questo sarà il compenso per quanto tu ed io avremo fatto”.

La vita irregolare e le crisi anche violente nei confronti dei suoi cari hanno causato una sua lunga reclusione. Quando i direttori della clinica Bellevue le hanno permesso di riprendere il lavoro, rendendosi conto che sottrarle l’impegno quotidiano la faceva peggiorare (ma ci vogliono gli psichiatri per capirlo, o basta il buon senso?), il suo collaboratore, Fritz Saxl, ha raccontato a sua moglie Mary che ha tenuto una conferenza sorprendentemente brillante, tenendo il manoscritto sul tavolo davanti a sé ma senza usarlo quasi mai. Ancora più sorprendente è che abbia potuto contare solo sulla sua memoria, senza i consueti strumenti di ricerca. So che ha scritto un ricordo di questa conferenza. Ci legge anche questo?

“Da circa tre mesi e mezzo sono in grado di sopportare il vivere senza sonniferi, come meglio mi riesce. Solo in un punto posso dire di essere venuto incontro all’Istituto: nell’accettazione del desiderio espresso dal dottor Binswanger che io debba di nuovo lavorare scientificamente. Alla progressiva riduzione nell’uso di narcotici ha corrisposto il ritorno alla ricerca su problemi di storia dello spirito, a dispetto dei gravi ostacoli tecnici. Grazie all’aiuto del mio dottor Saxl mi è riuscito perciò di tenere l’anno scorso la conferenza sul mio viaggio indiano, e da quel momento ho visto di nuovo terra, vale a dire il ritorno nella mia patria, la mia famiglia e la mia biblioteca. Ho parlato a braccio un’ora e mezzo, non ho perso il filo e ho fatto osservazioni di psicologia della cultura in strettissimo contatto con il mio lavoro precedente”.

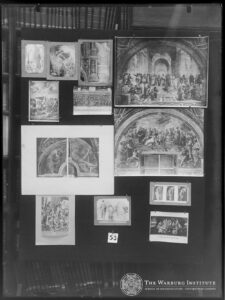

Schumann entrò in manicomio sulle sue gambe e vi morì. Invece lei, uscitone, ha creato la sua opera più miracolosa, l’Atlante Mnemosyne, in cui ha provato a ricostruire la storia delle immagini nell’area mediterranea.

L’obbligo a confrontarsi con il mondo delle forme costituito da valori espressivi già coniati segna la crisi decisiva per ogni artista che intende affermare la propria personalità. L’idea che proprio un tale processo abbia un significato straordinario, e finora ignorato, per la formazione degli stili del Rinascimento europeo, ci ha condotto all’ipotesi che abbiamo chiamato Mnemosyne. Essa, con la sua base di materiale visivo, vuole essere anzitutto un inventario di pre coniazioni documentabili, le quali hanno posto al singolo artista il problema del rigetto oppure dell’assimilazione di questa pressante massa di impressioni.

Per Lei il Rinascimento è un’epoca in cui gli artisti riconquistano una viva raffigurazione dell’antichità pagana, richiamando la memoria di forme che non sono mai scomparse. La rinascita del paganesimo antico ha così un ruolo positivo. Oggi invece il recupero strumentale del concetto di “tradizione” ha portato alla reimmissione, perfino nella gestualità quotidiana, di iconografie che fino a poco meno di due anni fa sembravano fuorilegge anche solo nel pensiero.

Ma con che mezzo ha potuto quest’epoca di recupero della memoria agire in senso liberatore (in un’accezione universalmente umana)? Infatti, può forse esistere la possibilità di una effettiva liberazione da una tradizione opprimente se, una volta ristabilito il ricordo della civiltà antica, questa stessa civiltà non fa altro che consegnare agli scopritori dell’autonomia e della liberazione un’altra severa dominatrice, grazie al suo superiore linguaggio formale?

Il culto della civiltà antica può creare derive ideologiche, se non è accompagnato dalla consapevolezza storica con cui Lei ne ha indagato ogni aspetto in relazione al Rinascimento. Ritiene attuale il suo metodo storico per riconoscere le deviazioni odierne del recupero strumentale dell’antico e dei concetti di “Nazione” e “identità”?

Anche se ho dovuto chiedervi di seguirmi lungo una via accidentata e incerta, siate pur certi che avrei scelto volentieri strade più agevoli (sia per voi che per me); pure, in considerazione delle nostre condizioni culturali attuali, mi è parso fosse addirittura mio obbligo quello di istillarvi una certa inquietudine mostrandovi gli aspetti problematici di quell’età di transizione. Ho creduto inoltre che il valore attuale della ricerca storico-culturale esigesse di rinunciare ad una esposizione formalmente lineare; a me sembra, infatti, che l’energia con cui migrano i motivi artistici nel quadro di una più generale circolazione, nonché la reciproca prontezza di assimilazione e di scambio, in quanto processi vitali costitutivi della storia dello stile, si debbano studiare non solo a beneficio della scienza storica. Poiché non è forse vero che anche oggi ci troviamo di nuovo impegnati in una lotta per l’influsso dell’Antico nell’arte e nella cultura? Per superare simili crisi causate da influssi diversi può giovare uno sguardo retrospettivo alla storia della cultura, che giunga a considerare le conquiste dell’autonoma capacità artistica come risultato finale di un confronto tenace tra presente e passato, tra ciò che è nazionale (Heimat) e ciò che è straniero. Per usare un’espressione di Goethe, la questione si colloca in mezzo.

P. S. Warburg è stato recluso come malato psichiatrico dal 1918 al 1924. È morto ad Amburgo il 26 ottobre 1929. Le risposte contengono sue parole da L. Biswanger – A. Warburg, La guarigione infinita. Storia clinica di Aby Warburg (Neri Pozza 2021), A. Warburg, Il primo Rinascimento italiano. Sette conferenze inedite (Aragno 2014). Solo le domande sono scritte da me.

Floriana Conte – Professoressa di Storia dell’arte a UniFoggia (floriana.conte@unifg.it;Twitter:@FlConte; Instagram: floriana 240877) e Socia dell’Accademia dell’Arcadia