Tommaso Ragno e Mario Martone sul set di Nostalgia. Regia: Mario Martone. Produzione: Picomedia, Mad Entertainment, Rosebud Entertainment Pictures (Italia-Francia, 2022). Foto: Mario Spada.

Il mito del selvaggio da civilizzare attraverso l’educazione occidentale si afferma nella storia dell’arte europea almeno dal Cinquecento ed entra nella nostra cultura visiva anche grazie all’uomo malato di ipertricosi più famoso della sua epoca, Pedro Gonzalez, nato nel 1537 a Tenerife.

A dieci anni Pedro viene donato a Enrico II di Francia come meravigliosa mostruosità vivente. A corte Pedro impara le buone maniere e diventa un uomo colto perché insieme a varie discipline umanistiche studia anche il latino.

In Francia Pedro vive per 44 anni usando per concessione regale l’appellativo “don”. Dopo il matrimonio nel 1573 con una donna bella e sana, Catherine, genera sei figli, quattro dei quali affetti da ipertricosi come il padre e come il padre celebri per la loro involontaria mostruosità. Durante un viaggio in Italia con la famiglia tra 1580 e 1590, Pedro soggiorna alla corte di Margherita di Parma, si stabilisce nella Rocca Farnese a Capodimonte e muore nel 1618.

Anonimo, Ritratto di Pedro Gonzalez, Kunst und Wunderkammer nel Castello di Ambras, Innsbruck, Tirolo.

Lavinia Fontana, Ritratto di Antonietta Gonzalez, 1583, olio su tela, 57 cm x 46 cm, Musée des Beaux-Arts de Blois, Château de Blois.

La memoria di alcuni dei figli di Pedro è tramandata da ritratti eseguiti da grandi artisti: di Antonietta resta un ritratto di Lavinia Fontana; di Arrigo un ritratto idealizzato realizzato da Agostino Carracci sulla cui genesi vale la pena di soffermarsi perché illustra le condizioni di vita migliori a cui queste persone potevano aspirare, se venivano intercettate dai ricchi e potenti. Arrigo subisce la stessa sorte del padre e viene comprato dai Farnese per guardarlo dilettandosi, tenendolo nella particolare compagnia formata da altri disabili e dagli animali di casa. Agostino Carracci (mentre sta lavorando con il fratello Annibale alla grandiosa impresa della Galleria Farnese) ritrae insieme Arrigo Gonzalez, il matto, il nano, gli animali esotici, tra i quali una scimmia, e quelli da compagnia.

Agostino Carracci, Arrigo peloso, Pietro matto e Amon nano, 1598-1600, olio su tela, 1101×133 cm, Napoli, Museo nazionale di Capodimonte.

L’ipertricosi e i modi da signore rendono i Gonzalez curiosità viventi, tutti vogliono vederli, tutti li studiano, tutti scrivono di loro. Il naturalista esperto di mirabilia Ulisse Aldrovandi parla di Gonzalez come dell’uomo “dei boschi” e inserisce il ritratto del figlio Arrigo nella Monstrorum Historia. Mentre Pedro è in vita, nella Camera dell’arte e delle curiosità nel Castello di Ambras in Austria l’arciduca del Tirolo Ferdinando II colleziona una galleria di ritratti che non ha particolare valore artistico ma documentario: ci sono immagini di mirabilia umane (sfortunati ritenuti unici al mondo per le loro disgrazie o patologie), insieme a un ritratto postumo di Vlad Tepes, il conte Dracula, che ha un posto nella camera delle meraviglie come immagine topica della malvagità.

Nella Kunst und Wunderkammer l’arciduca del Tirolo tiene anche una serie di quattro dipinti anonimi che ritraggono Pedro con i figli che hanno ereditato la malattia. Per la collocazione di questi dipinti in una delle più celebri wunderkammern di età moderna, l’ipertricosi da cui era affetto Pedro è nota anche come “sindrome di Ambras” (chi intenda informarsi su questo collezionismo di meraviglie di tutti i tipi che comprende anche gli esseri umani e loro reliquie cominci con i due libri fondativi sul tema: Raccolte d’arte e di meraviglie del tardo Rinascimento che Julius von Schlosser ha pubblicato nel 1908 a seguito della sua esperienza di direttore del Kunsthistorisches Museum di Vienna, erede delle collezioni confluite nelle camere delle meraviglie di Ferdinando del Tirolo e di Rodolfo II d’Asburgo, e Naturalia et mirabilia. Il collezionismo enciclopedico nelle wunderkammern d’Europa pubblicato da Adalgisa Lugli nel 1983.

Jusepe de Ribera, Maddalena Ventura con il marito e un figlio, olio su tela, 196 x 127 cm, Madrid, Museo del Prado, 1631.

Una forma di ipertricosi simile a quella che affligge la famiglia di Pedro tocca a un’altra involontaria protagonista della ritrattistica secentesca. Dopo avere partorito tre figli, l’abruzzese Maddalena Ventura da Accumoli a 37 anni comincia a soffrire di irsutismo, fino a somigliare in tutto e per tutto a un uomo.

Anche Maddalena, come Pedro, deve trasferirsi presso una corte: nel suo caso, presso il viceré di Napoli Fernando Afán de Ribera, duca di Alcalá, che il 16 febbraio 1631 fa ritrarre la signora al caravaggista più esperto di soggetti truculenti, lo spagnolo Jusepe de Ribera. Anche in questo caso, come per il figlio di Pedro Gonzalez, siamo di fronte a un triplo ritratto che umanizza la donna, la avvicina allo spettatore e provoca fortissima empatia: Maddalena è seria, quasi ieratica, in piedi e in abiti contemporanei, come una laica Madonna del latte, con l’ultimo neonato attaccato al seno e il marito, rassegnato e attonito, in disparte sullo sfondo.

L’uomo che si esibisce per ricordare ai suoi simili che lo guardano morbosamente che sono più scimmie di lui, insomma, è una manifestazione umana con cui ci si confronta, pur se in maniera inconsapevole e senza reale rispetto delle condizioni altrui, ben prima del darwinismo. La declinazione capovolta della mitografia elaborata attorno all’iconografia dell’uomo-scimmia ha episodi celebri nel Novecento in tutte le arti visive e dello spettacolo.

Nella fortuna storica della figura dell’uomo che rivela la sua affinità con la scimmia, anzi, della scimmia che rivela le sue affinità con l’uomo, assume un ruolo determinante Franz Kafka.

Nel 1917 Kafka inventa un personaggio tragico e grottesco, Pietro il rosso, soprannominato così perché ha sul volto una cicatrice da ferita da fuoco. Il lettore conosce Pietro in un momento preciso della sua esistenza: è al culmine di una carriera professionale coronata da un grande successo e da “banchetti, incontri scientifici, serate di intrattenimento conviviale”. Pietro invia una relazione scritta ai professori dell’Accademia delle Scienze che desiderano conoscere la sua vita precedente gli ultimi cinque anni.

Gli accademici sono interessati alla vita di Pietro da giovane perché egli è una scimmia che è riuscita diventare un uomo recitando. Il primate è stato catturato in Africa, ha rimediato la ferita al volto e una zampa zoppa, è stato trasportato in Europa; durante la prigionia ha capito che per non finire in uno zoo e integrarsi deve somigliare a chi lo ha catturato. Diventa un uomo imparando a recitarne ogni tic, diventa istruito come un europeo medio, si sottopone a un training sfiancante per diventare attore di varietà e finisce ingaggiato da un impresario che riesce a garantirgli una fama tale che la metamorfosi diventa degna dell’attenzione dell’Accademia delle Scienze.

Il racconto breve a cui Kafka affida la relazione autobiografica che Pietro il rosso spedisce ai professori si intitola Una relazione per un’Accademia (Ein Bericht für eine Akademie); Kafka deve averci tenuto molto perché si tratta di uno dei pochi suoi scritti pubblicati per propria iniziativa mentre è in vita. Esce nella rivista mensile “Der Jude” con il titolo Due storie di animali perché fa parte di un dittico con Sciacalli e arabi.

Da quando è stato pubblicato, Una relazione per un’Accademia ha goduto di grande fortuna editoriale perché ha interessato chiunque, per lavoro, è obbligato a fare i conti con un mestiere pressoché totalizzante legato allo studio e all’immaginazione. Interessa a chi, come me, legge, guarda, studia le cose e le persone per scrivere e insegnare; interessa a chi scrive e dirige film e spettacoli teatrali e a chi li recita. In generale, gli uomini-bestie di Kafka occupano un posto nella storia della cultura visiva internazionale, sia in opere direttamente a lui ispirate, sia in opere mai realizzate. Ecco qualche esempio.

Luchino Visconti il 19 settembre 1956 prende in considerazione per una sua nuova regia cinematografica racconti di Kafka, poi opta per le Notti bianche di Dostoevskij su consiglio di Emilio Cecchi (ne scrive a p. 319 e nota 39 Giovanni Agosti nel libro Giovanni Testori, Luchino, uscito da poco per Feltrinelli, che è, adesso, il lavoro di riferimento sulle fonti e le predilezioni figurative di Visconti).

Nel 1969 l’ottava traccia di Let it Bleed dei Rolling Stones si intitola Monkey Man (uomo scimmia): gli Stones sono reduci da ripetuti contatti con l’amico eroinomane Mario Schifano, che nello stesso 1969 ritrae un riluttante e snodato Mick Jagger in rosa in una clip per il film Umano non umano. A sua volta, Schifano conosce bene America e Il castello, che omaggia con il rimando concettuale nel titolo di un suo quadro giovanile, AMERIKA K, dal castello di Kafka agli anni di Kroutchev. Quasi vent’anni dopo, Martin Scorsese usa Monkey Man per sottolineare le sequenze del delirio da persecuzione del cocainomane Ray Liotta in Goodfellas (nella cultura pop italiana e internazionale del Novecento c’è anche Junkie, cioè ‘la scimmia sulla schiena’, che è il titolo di un libro di William Burroughs del 1953, tradotto in Italia nel 1962.

La ‘scimmia’ è anche oggi una metafora, nello slang dei tossicodipendenti, per indicare la crisi di astinenza da eroina e da altre droghe pesanti).

La coppia storica della Performance Art formata da Marina Abramović e Ulay condivideva la passione per Kafka, riversandola nelle proprie opere: Marina da ragazza a Belgrado divorava i racconti di Kafka; il tedesco Ulay fino alla maturità evocava i racconti di Kafka come un riferimento, in particolare sentendo familiare l’ultimo racconto di Kafka, Josephina la cantante (la tragedia di Josephina, un topo che emette fischi come gli altri suoi simili credendosi raffinata cantante) perché dimostrerebbe che mentre cerchi “di perseguire le tue intenzioni, a volte la bellezza appare o ‘accade’”.

Ulay conosceva bene anche il racconto Durante la costruzione della Muraglia cinese. I due artisti, come è noto agli amanti dell’arte performativa e agli storici dell’arte, si separano definitivamente percorrendo la Grande Muraglia cinese partendo da due opposte direzioni allo scopo di incontrarsi e dirsi addio, creando così l’ultima performance di resistenza in comune.

In Italia dal 2019 ci sono state almeno tre nuove regie di Una relazione per un’Accademia, una delle quali, diretta da Alessandro Gassman con Giorgio Pasotti protagonista, è in scena fino al 2023 (liberamente ispirato a Una relazione per un’Accademia ma da accantonare come prova mal riuscita è il primo lungometraggio di Michel Gondry, Human Nature).

Mario Schifano con un libro della serie “Nuova Universale” Einaudi davanti a una riproduzione del Trittico delle delizie di Hieronymus Bosch, fotografia di autore, dimensioni, supporto e collocazione ignoti, 1970-1975 ca.

Ray Liotta-Henry Hill in Goodfellas, regia: Martin Scorsese. Produzione: Warner Bros. (USA, 1990).

Dal 12 al 15 gennaio al Teatro Argot Studio di Roma andrà in scena una nuova riscrittura di Una relazione per un’Accademia di Kafka, diretta e interpretata da Tommaso Ragno. Ragno reciterà in un teatro off per un numero selezionato di spettatori (lo stesso nome del teatro, “Argot”, significa “gergo proprio di una determinata categoria professionale da cui gli estranei sono esclusi”).

L’artista viene da un anno di successi sui palcoscenici (con il grandioso M il figlio del secolo diretto da Massimo Popolizio), al cinema (con dodici film girati tra 2019 e 2022 resi disponibili, tra sale e piattaforme, tra 2021 e 2022) e in televisione (dopo Fargo, Luna Park e il cameo in Anna tra 2020 e 2021, il mai grottesco Pasquale Carella, poliziotto barese perennemente incazzato trapiantato a Milano nella insolita miniserie Monterossi).

Quest’anno Ragno ha vinto il Nastro d’argento come migliore attore non protagonista per Nostalgia di Mario Martone e il Premio Starlight International Cinema Award come migliore attore al Festival del Cinema di Venezia.

Tommaso Ragno risponde alle mie domande mentre sta interpretando a Genova il primo film da regista di Alessandro Roja, Con la grazia di un dio, e mentre è candidato per la categoria “Migliore attore o performer” per M il figlio del secolo al Premio Ubu (il più prestigioso riconoscimento del teatro italiano, che è stato assegnato a Bologna il 12 dicembre).

M il figlio del secolo ha ricevuto il Premio Le Maschere del Teatro italiano 2022 come Miglior Spettacolo, con la regia di Massimo Popolizio, come Miglior Disegno Luci con Luigi Biondi, e il Premio Ubu 2022 per i costumi di Gianluca Sbicca. Intanto Nostalgia (uno dei film più belli e struggenti degli ultimi anni) rappresenta l’Italia alle candidature agli Oscar per la categoria del miglior film straniero.

Tommaso Ragno con i costumi di Gianluca Sbicca per M il figlio del secolo. Uno spettacolo di Massimo Popolizio tratto dal romanzo di Antonio Scurati. Collaborazione alla drammaturgia: Lorenzo Pavolini. Una produzione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa, Teatro di Roma–Teatro Nazionale, Luce Cinecittà in collaborazione con Centro Teatrale Santacristina.

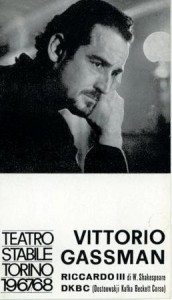

Federico Zeri disse una volta a Roberto d’Agostino (in Sbucciando piselli, Mondadori 1990, p. 269) che “certi attori italiani” erano “cafoni spaventosi” e “anche un attore bravo come Vittorio Gassman è sempre un po’ trombone”, non come Laurence Olivier che “era un signore che a tavola parlava con una bella voce”.

Nonostante il palmarès amplissimo, Tommaso Ragno non se la tira, è gentile, non smette di studiare, scrive bene, è sempre più bravo, ha una delle voci più camaleontiche dell’arte italiana e finora ha non corso il rischio di essere trombone, pur facendo parte della generazione che ha raccolto in forme critiche originali il testimone dei fuoriclasse per eccellenza, Eduardo, Gassman, Carmelo Bene.

D.: Il 18 ottobre ha detto ad Angela Calvini per “Avvenire” che Una relazione per un’Accademia sarà in scena a Roma da gennaio 2023; pochi giorni prima, il 3 ottobre, era uscita una nuova traduzione di Una relazione per un’Accademia, a cura di Micaela Latini e di Ginevra Quadrio Curzio per La Vita Felice, con testo tedesco a fronte e alcuni frammenti autografi di Kafka relativi a una redazione intermedia poi non confluita nella redazione finale (in un frammento, Pietro viene intervistato da un interlocutore).

È uscita anche l’edizione italiana dell’intero corpus dei disegni di Kafka conservato grazie a Max Brod, che contravvenne alle volontà dell’amico (I disegni di Kafka, edito in Germania l’anno scorso, è edito ora da Adelphi, a cura di Andreas Kilcher. Traduzione di Ada Vigliani. Con una Nota di Roberto Calasso). La dimensione figurativa era molto presente nell’immaginazione creativa di Kafka, che scrisse a Felice Bauer: “Una volta ero un grande disegnatore… a quel tempo, ormai anni fa, quei disegni mi hanno appagato più di qualsiasi altra cosa”.

Lei sta tenendo conto anche dell’ultima traduzione e dei disegni? In ogni caso, ha scelto una traduzione in particolare per la sua riscrittura e vi ha mescolato anche riferimenti ad altri racconti di Kafka sugli uomini animali o prodigio rassegnati a doversi esibire per tutta la vita (penso all’acrobata di Erstes Leid / Primo dolore)?

R.: Non sto tenendo conto di nessuna traduzione in particolare. Un po’ perché la conoscenza che ho del tedesco mi permette di sentire in termini anche musicali cosa può diventare quando viene trasportata di fatto in italiano. E di fatto che cosa funziona o no in scena se il testo è tradotto in un certo modo. L’atto del tradurre è un atto che ha moltissimo in comune con quanto ha a che fare con l’attorialità. Cesare Garboli in un suo libro che si intitola Falbalas [. Immagini del Novecento, Garzanti 1990] dedica un capitolo all’arte del traduttore definendolo “L’attore senza gesti”. La traduzione è uno dei valori che pertengono a un testo da mettere in scena, dato che l’attore stesso è un traduttore a sua volta. Enrico Terrinoni [professore ordinario di letteratura inglese all’Università per stranieri di Perugia, traduttore di Joyce e ora distaccato per tre anni presso il Centro Linceo Interdisciplinare “Beniamo Segre”] ha scritto un libro bellissimo su questa questione che si intitola Oltre abita il silenzio [.Tradurre la letteratura, Il Saggiatore 2019].

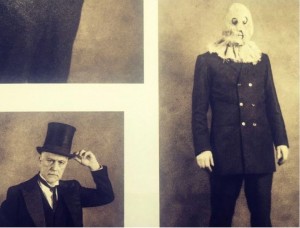

D: Una relazione per un’Accademia è stata rappresentata molte volte a teatro in tutto il mondo, un censimento non ha senso qui. In forma di monologo è stato un ininterrotto trentennale banco di prova per Vittorio Gassman, che lo inserì in DKBC presentato a Roma al Teatro della Cometa il 5 gennaio 1967 con la scenografia di Juliette Mayniel, la madre di Alessandro. DKBC è l’acronimo delle iniziali degli autori dei quattro monologhi tratti da Dostoevskij (Memorie del sottosuolo), Kafka (Una relazione per un’Accademia), Beckett (L’innominabile), David Compton (Mutatis Mutandis, l’anno dopo al Teatro Stabile di Torino sostituito da Bomba di Gregory Corso). Gassman portò Una relazione per un’Accademia a Buenos Aires, in Brasile, in Francia, in inglese a Los Angeles nel 1984. Ma Gassman rappresenta in anteprima i monologhi confluiti in DKBC nel Club Sant’Alessio, un teatro per pochi amici, critici e intellettuali realizzato nella sua casa sull’Aventino, dove l’attore si ritira esibendosi fino agli inoltrati anni Settanta, con rare incursioni all’esterno come quella per il Riccardo III diretto da Luca Ronconi.

Come Gassman nelle prime sperimentali al Club Sant’Alessio, lei adesso porta in scena Una relazione per un’Accademia in un teatro off con pochi spettatori mentre è reduce da un anno di grandi successi in teatri grandi, il Piccolo Teatro Strehler a Milano e il Teatro Argentina a Roma. Dopo queste esperienze, tanto più eccezionali perché portate avanti in tempo di Covid, adesso ha scelto un teatro di piccole dimensioni perché i singoli spettatori saranno direttamente coinvolti senza introduzione di comparse? In fondo, il racconto di Kafka prevede che gli interlocutori a distanza di Pietro siano i professori di un’istituzione che quando si riunisce sta in uno spazio simile a un piccolo teatro.

R.: Non so ancora spiegarmi come mai adesso avvenga che porti in scena il racconto di Kafka dopo l’avventura di “M il Figlio del Secolo”, del resto molte sono le cose che accadono in questo lavoro che comprendo di più quando sono uscito di scena, cioè quando sono terminate, e questo dipende anche dalla loro portata. Che ci sia una relazione fra le cose può darsi, ma non è una relazione volontaristica. La cosa che spero è che valga la pena ascoltarlo dal vivo.

D: Se non sbaglio (stando al suo sito personale www.tommasoragno.it, che però non è aggiornato alle ultimissime esperienze), si tratta della sua prima regia. Nei suoi programmi ci sono altre regie, in teatro o al cinema? Come regista, ha messo in pratica insegnamenti di quali registi con i quali ha studiato e lavorato? Alla fine di un’intervista (per HotCorn) per la presentazione a Venezia di Siccità di Paolo Virzì ha detto che “ci son tanti registi che hanno fatto i registi per trent’anni senza aver mai diretto una volta un attore!”. Chi non l’ha diretta adeguatamente nella sua carriera? Cos’è la regia dal suo punto di vista di attore e di regista?

R.: “Ci sono tanti registi che hanno fatto i registi per trent’anni senza aver mai diretto una volta un attore” non è mia ma di Orson Welles, temo sia sfuggita questa particolarità. Ma nel lungo corso dell’esperienza una frase del genere acquista valenze diverse. Da quando si è alle prime armi a quando si ha la fortuna di continuare e perseverare in un lavoro del genere (cioè dirigere un attore e sapersi far dirigere).

Non ritengo che questo racconto di Kafka sia la mia prima regia, ritengo di essermi sempre diretto, a volte bene a volte male, in ogni cosa che mi è capitata. Anche quando sei diretto (o non diretto) da qualcun altro, a mio parere un attore non è un vaso vuoto da riempire, conta di gran lunga come le esperienze vengono rielaborate. Certo, la differenza tra una regia al cinema e a teatro c’è perché il cinema appartiene essenzialmente ai registi mentre il teatro appartiene essenzialmente agli attori. Ho imparato da tutti coloro con cui ho lavorato. Si tratta di vedere poi nel corso del tempo quali sono quelli che hanno lasciato un seme i cui frutti poi verranno coltivati da chi li ha voluti continuare a coltivare. In genere sono quelli che hanno posto veri problemi, vere difficoltà perché misurandosi con cose molto difficili per non dire impossibili hai modo di capire chi sei, dato che conta quale è il coefficiente di difficoltà messo in atto da un testo, la sua messa in scena, le relazioni con lo spazio, tra gli attori e i loro ruoli, etc.

Tommaso Ragno con Paolo Virzì ed Elena Lietti sul set di Siccità. Regia: Paolo Virzì. Produzione: Lorenzo Gangarossa, Mario Gianani, Lorenzo Mieli – Wildside, Vision Distribution (Italia, 2022).

D: La schiavitù di Pietro il rosso che passa dalla gabbia fisica della prigionia da primate alla prigionia della vita da star, dettata dai tempi e dalle regole del suo impresario, è anche una metafora, ironica, della vita di un attore di successo?

R.: Non ho l’impressione che sia questo. Ci sono tanti modi di rovinarsi la vita, e magari con le migliori intenzioni, molto spesso questo accade per la passione per qualcosa o qualcuno o entrambe le cose. E spesso per nostra scelta, senza che ci sia stato imposto. Appunto per nostra “libera” scelta E avviene con costi enormi, non solo economicamente. Cosa ci porta a questo? Perché? Quale demone in noi opera questo?

La scimmia del racconto di Kafka è molto concreta quando dice che due strade aveva davanti: o il giardino zoologico o il varietà. Cioè o il manicomio o la vita in scena. Pietro il Rosso sceglie appunto il varietà. Ma come via di fuga, perché se scegliesse la libertà troverebbe il deserto, l’oceano sconfinato.

Uno dei temi, per così dire, contenuto nel racconto di Kafka riguarda la scelta fra la libertà e la via d’uscita. È Kafka stesso in uno dei suoi aforismi a dire che spesso è più sicuro essere in catene che liberi. E questo, mi sembra, lo stiamo sperimentando con particolare evidenza dopo il crollo delle torri gemelle, cioè da quando si è preferito lasciarsi controllare in nome di una sicurezza che di sicuro ha cambiato (non so se migliorato o peggiorato) la percezione di molte cose. Non è detto che sia un bene né che sia un male, ma certo resta una cosa su cui riflettere. Pensi a cosa è accaduto dal lockdown in poi.

Di esempi è piena la letteratura, Etty Hillesum scrive delle pagine vertiginose, mentre si trova nel lager, riguardo cosa sia per lei rimanere liberi anche quando si è costretti in un buco nero pieno di orrore come un lager. Possiamo solo immaginare l’orlo di quel buco nero perché credo occorra una forza d’animo che non è di questo mondo. La scimmia di Kafka dice una cosa, fra le tante, e cioè che non trovava nulla di attraente negli uomini che osserva e che nel processo di assimilazione alla razza umana prova uno schifo inenarrabile nel sentire l’odore umano sul proprio vello… eppure, eppure…, essa riesce a eliminare da se stessa ogni residuo della propria precedente condizione, padrona e schiava nel suo corpo quale campo di battaglia. Come vede, Kafka è inesauribile e grandemente spiritoso.

D.: Vari personaggi dei racconti di Kafka derivano dalla riflessione che ispira tutti i mestieri in cui l’artista si identifica progressivamente con la materia con cui opera, cioè il corpo con la sua voce e i suoi silenzi. Si tratta sempre di un corpo che bisogna piegare con rigore assoluto alle esigenze dell’arte, un principio che la Performance Art ha rubato alla disciplina degli attori dalla fine degli anni Sessanta. L’unica maniera di essere davvero concentrati in un lavoro che richiede di piegare il corpo alle esigenze professionali è di lavorare, in qualche modo, anche quando non si lavora. Come finalizza i suoi interessi nei momenti di pausa? Intendo dire, cosa legge e quanto, cosa sceglie di vedere a teatro, al cinema, in televisione?

R.: Cerco di scegliere quello che la curiosità mi porta a seguire, diventa un processo lungo che cambia col tempo, e il dimenticare fa parte del processo di studio, vale a dire che nelle varie fasi di tempo perduto a cercare i materiali che comporranno le cose che faccio, ci saranno degli incontri attraverso le persone, i libri, i film, etc. che acquisteranno un valore diverso a seconda del tempo in cui riveleranno la loro funzione. Molte cose andranno perse, altre resteranno e non sarà stato tempo perduto anche se al momento potrà sembrarlo, vuoi per stanchezza, per disperazione, o per sconforto o per noia. Non si può sapere. Ma la curiosità è ciò che cerco di seguire.

D.: Lei è tra i rari artisti italiani più in grado di spersonalizzarsi e uscire da sé stessi e dal corpo che ha in dote di ruolo in ruolo, come hanno fatto al cinema Marlon Brando e Robert De Niro e in teatro, forse, più di tutti Carmelo Bene. Entrare con corpo e voce nel corpo, nella voce, nei versi di una scimmia che recita la parte di un uomo meglio degli uomini ha richiesto di confrontarsi con le rappresentazioni precedenti del racconto che conosce già (nell’internet ho trovato fotografie e video in cui attori e attrici, Gassman compreso, sono truccati per ricordare al pubblico che chi parla, in fondo, è una scimmia)? Se sì, da quali invece si discosta con le sue regia e interpretazione? Il suo Pietro il rosso avrà l’aspetto ripugnante e rassegnato di Pedro Gonzalez o un’aria da monkey man novecentesco, tra Schifano e Liotta?

R.: Non lo so ancora, certo non cerco la verosimiglianza o il naturalismo perché sarebbe sbagliato e per niente interessante, nè il virtuosismo mimetico, per vedere una scimmia vera basta andare al giardino zoologico. Mi interessa solo ciò che dice Kafka nel suo racconto, e sperare di riuscire a far percepire almeno un’ombra di quanto c’è scritto, che è molto di più.

D: Un personaggio antropomorfo si presta a essere declinato nelle forme più varie: trucco, parrucco e costumi possono consentire di sbizzarrirsi mimeticamente, o possono essere ridotti all’essenziale (in M il figlio del secolo lei e Popolizio avete saggiamente evitato la banale somiglianza fisica, ottenendo una magia e una ferocia maggiori nella ricerca della verosimiglianza storica). Può dare qualche anticipazione sul gruppo di professionisti coinvolti nella ricerca iconografica per scenografia, costumi, musica? Vi siete ispirati a fonti precise prese dal teatro, dal cinema, dalla storia dell’arte?

R.: Per ora si tratta di uno studio dove il testo è la cosa più importante. E tale resterà anche quando, tra un po’ di tempo, mi sarò impadronito della memoria. In realtà basterebbe solo leggerlo.

D: Ha detto (a Simonetta Sciandivasci per “Il Foglio”): “Sono stato fortunato, ho incontrato molte persone che mi hanno avvicinato a libri che altrimenti forse non avrei mai letto e che, invece, sono diventati cruciali. Carmelo Bene e Vittorio Gassman erano colti, non io. Soprattutto, era colto il mondo nel quale stavano”. Chi sono le persone che l’hanno avvicinata a libri cruciali e quali sono questi libri?

R.: Il debito di gratitudine verso chi mi ha mostrato certe cose che altrimenti da solo non avrei visto non è estinguibile. Anche se avessi fatto un altro mestiere, questi incontri hanno reso la mia vita meno banale. A volte basta il racconto appassionato di un libro fatto da un amico o da uno sconosciuto a farti fare l’esperienza come se lo avessi letto tu stesso quel libro. Magari te lo scordi pure, ma non ti scordi quello che li ha mossi. Tra i libri, La ricerca del tempo perduto e l’Ulisse sono libri che rileggo sempre. E Rimbaud, Nabokov, Beckett, Kafka. Mi hanno aiutato nella vita.

D.: In ogni caso, l’universo letterario e visivo che emerge dalle sue interviste, da articoli che scrive e dai post e dai tweet dei suoi profili social è quello di una persona piuttosto colta: cita Nabokov, Arbasino, saggistica più o meno recente. Davvero dipende tutto dagli incontri professionali successivi ai suoi diciannove anni? Può dirmi qualcosa della sua formazione giovanile? Non ho trovato dettagli, a parte accenni a una filodrammatica che ha frequentato a Piacenza due anni prima di andare a studiare alla Scuola d’arte drammatica “Paolo Grassi” a Milano con un brano di La macchina infernale di Jean Cocteau.

R.: Di me in quanto Tommaso Ragno all’anagrafe c’è molto poco da dire. Carlo Cecchi dice che la vita è talmente noiosa che uno non vede l’ora di andare in scena. Quell’“uno” è quell’altro in sé stessi che vuole vivere una vita immaginaria che non è meno reale di quella del tizio registrato all’anagrafe ed è molto più vasta.

D: Carmelo Bene possedeva varie edizioni di racconti di Kafka (adesso sono consultabili nell’Archivio “Carmelo Bene” a Lecce). Alcuni classici che Lei ha recitato, con esiti a tratti ipnotizzanti, per la trasmissione di Radio tre Ad alta voce e per audiolibri, erano presenti nella ricerca e nelle ossessioni quotidiane di Carmelo Bene: mi riferisco a Dracula di Bram Stoker, a Frankestein di Mary Shelley, al Ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, a Il Monaco di Lewis riscritto da Antonin Artaud. Per il decennale della morte di Bene, al Teatro Argentina ha introdotto il reading collettivo Il congedo impossibile e ha letto il brano preferito di Bene dall’Ulisse di Joyce, uno dei libri che lo accompagnarono per tutta la vita. Lei si era già accostato da ragazzo a questi libri con la consapevolezza che erano anche una sorta di manuale quotidiano dell’attore delle cui articolazioni vocali lei sembra un discendente diretto?

R.: Non ero consapevole. Ma mi divertivo un sacco. È stata una fortuna nascere e crescere nel tempo senza internet.

D. Ha detto (a Mattia Carzaniga per “Rolling Stone”): “credo molto nel valore dello studio. Quando sei giovanissimo hai tutte le ragioni per entrare dentro le cose con la sicumera e la presunzione di quell’età, è proprio un fatto ormonale. Poi l’esperienza ti insegna che c’è un passo ulteriore: dimenticare ciò che sai. Però intanto devi aver saputo qualcosa. E il sapere non è sempre legato al momento in cui le cose le fai”. Mi riconosco anche io in questa inaspettata maieutica di esperienze e di maestri che arriva quando serve, riemerge da lontano. Può fare qualche esempio concreto di cose che ha studiato e saputo da giovane e giovanissimo che le sono servite da grande e per che cosa?

R.: In sostanza questo: che il talento è la concentrazione sul proprio desiderio, costi quel che costi.

D.: Ha detto (a Simonetta Sciandivasci per Il Foglio): “Leggere il Primo canto dell’Inferno dall’inizio alla fine è molto diverso da leggerlo con dieci pause di mezzo. Nel primo caso, ti rendi conto che la sua forma ti contiene e ti precede, e ti lasci andare alla prosodia della lingua, che ti diventa familiare indipendentemente da quanto la capisci”.

Da lettrice, da spettatrice e da studiosa che si è occupata anche di Dante, mi interessa molto questo aspetto. I grandi attori che hanno affrontato letture dantesche si sono avvicinati alle terzine in maniera diversa: ho fatto un sondaggio a campione tra i miei colleghi, anche tra storici della lingua di grande valore, e le letture di Carmelo Bene sono quelle più amate da chi studia Dante, forse anche perché Bene usava un’enfasi tutta sua che irrideva le letture ‘trombone’ di altri colleghi.

Gassman era molto attento a essere didascalico, a spiegare prima i versi che avrebbe recitato. Ma anche le letture dantesche di Gassman (e non solo le sue) alla fine prediligono il suono, non il senso dei versi. Mi corregga se sbaglio, ma mi sembra che la punteggiatura e la preoccupazione didascalica siano l’ultimo problema per quasi tutti gli attori che leggono Dante, che però non si può declamare come se fosse Joyce.

Per esempio, i primi due versi del canto XXVII dell’Inferno, “Già era dritta in su la fiamma e queta / per non dir più” appaiono meno comprensibili ad alta voce se non si interpungono e se non si carica l’intonazione sulla preposizione semplice “su”: “Già era dritta in su la fiamma, e queta per non dir più”, e se il loro senso non si collega a ciò che è successo nell’ultima terzina del canto precedente, il XXVI.

Così la lettura ad alta voce può essere più chiara di quella silenziosa e intima, rendendo palese che: “la fiamma [in cui è racchiusa l’anima di Ulisse] si era già rimessa diritta ed era ferma perché aveva smesso di parlare”. E potrei fare altri esempi simili.

Nel 2020 lei ha partecipato a un commento dantesco collettivo ragionando proprio sul canto XXVI e concludendo che preferisce Carmelo Bene lettore perché le “ha fatto scoprire la lingua italiana” e che Carlo Cecchi le ha insegnato a leggere Dante ragionando in anticipo sul senso compiuto complessivo di un canto intero, che andrebbe recitato “in levare”. Non sono riuscita a trovare testimonianza di sue letture dantesche pubbliche e vorrei sapere se si è trovato di fronte a problemi come questi.

R.: Dante è uno che ha inventato la lingua italiana. Riflette sulla lingua stessa mentre la scrive per fare la Commedia. La lingua madre è anche la patria in cui vivi anche quando ne sei lontano. Basta pensare all’esilio di Dante nel quale scrive alcune delle sue opere più importanti. Per un attore la lingua è quasi tutto, direi. E gli esempi di Bene e Gassman sono tra i vertici più alti, senza dimenticare Eduardo. Sono riferimenti talmente potenti che diventano parte di un inconscio collettivo.

Robert De Niro in The Mission. Regia: Roland Joffé. Produzione: Fernando Ghia, David Puttnam (Regno Unito, 1986); Tommaso Ragno in Nostalgia. Regia: Mario Martone. Produzione: Picomedia, Mad Entertainment, Rosebud Entertainment Pictures (Italia-Francia, 2022).

Robert De Niro in C’era una volta in America. Regia: Sergio Leone. Produzione: Arnon Milchan (Italia-USA, 1984); Tommaso Ragno in Nostalgia. Regia: Mario Martone. Produzione: Picomedia, Mad Entertainment, Rosebud Entertainment Pictures (Italia-Francia, 2022).

D.: Con un personaggio che sarebbe stato perfetto anche in teatro, il prima ripugnante, poi sfaccettato, alla fine redento a modo suo padre Marcello di Il Miracolo, lei ha avuto il suo Jake La Motta mettendo a frutto il corpo che aveva in quel momento. Il Miracolo ha fatto di lei una figura popolare anche agli occhi di chi non andava a teatro e non ascoltava la radio.

Ora con l’Oreste di Nostalgia ha superato sé stesso: il Malommo non è un semplice camorrista ma una vera e propria personificazione del Fato che scende sulla terra per giustiziare chi non riesce a liberarsi del proprio passato. Nel confronto finale tra Oreste e Felice (un grande Pierfrancesco Favino) a me è sembrato anche di vedere Max e Noodles di C’era una volta in America trasferiti alla Sanità (ci sono il flashback sull’adolescenza idealizzata, l’amico tradito che non ha scelta e deve sparare, i quattro decenni di silenzio durante i quali l’uno ha rubato la vita all’altro, l’assenza di desiderio di vendetta da parte dell’amico tradito).

Anche la sua gamma di espressioni facciali ricorda a tratti certe performance di De Niro, della risata da oppiomane che chiude il capolavoro di Sergio Leone alla disperazione orgogliosa e autodistruttiva del fratricida di The Mission. In entrambi i casi, si tratta di ruoli che hanno a che fare con la gestione di un carico di memoria che porta alla rovina sé stessi e gli altri, come nel caso di Oreste. Ho indovinato qualcuna delle fonti che ha studiato per ottenere tutte le sfumature iconografiche di Oreste?

R.: C’è molto cinema nel film stesso di Mario Martone, per me lui è come un grande pittore che nei suoi quadri mostra il suo amore per la pittura, per il fatto pittorico, e i riferimenti cinematografici che lei ha fatto e a cui non avevo pensato nel fare quel personaggio ci possono stare, almeno nell’iconografia. Io sono andato a cercare ispirazione, partendo dal romanzo di Rea, nella tragedia antica. E ho avuto tempo bastante per fare sedimentare le cose e lo studio del napoletano inerente al film grazie all’aiuto fondamentale di Anna Redi [attrice, regista e actors acting e dance coach che ha lavorato anche, tra gli altri, per Mario Martone e per le serie L’amica geniale e 1992, 1993, 1994].

D.: Chiudo con leggerezza: nella foto sullo sfondo del suo profilo Twitter c’è un bambino supereroe con un mantello rosso che guarda l’orizzonte da un terrazzo. Perché conta per lei un richiamo all’infanzia?

R.: Perché è in quel tempo che si forma tutto, anche se allora ancora non lo si sa. Ed è un tempo mitico con un orizzonte mitico.

Floriana Conte – Professoressa associata di Storia dell’arte a UniFoggia (floriana.conte@unifg.it; Twitter: @FlConte; Instagram: floriana240877) e Socia corrispondente dell’Accademia dell’Arcadia