Nanni Moretti, fermo a un semaforo col suo celebre vespone, viene affiancato da una Mercedes decappottabile. Dopo un rapido sguardo, mette sul cavalletto, si affianca alla macchina con il casco bianco ben saldo in testa e appoggiando le mani sullo sportello pronuncia una delle frasi più celebri del suo sterminato repertorio di frasi celebri: “Mi sa che mi troverò sempre a mio agio e d’accordo con una minoranza…”. L’ignaro automobilista, lo ascolta e alla fine lo saluta con un lapidario: “Vabbè, auguri”, e parte lasciando Moretti da solo con le sue propensioni minoritarie.

La scena (dal film Caro Diario), per ovvie ragioni, è stata a lungo utilizzata come immagine plastica della propensione della sinistra ad essere minoranza. A sentirsi meglio, più “a proprio agio” nell’essere minoranza. Il che, in politica, o quantomeno nella contesa elettorale che non esaurisce lo spettro della politica ma dal quale non si può prescindere, equivale a sentirsi a proprio agio nella sconfitta.

Se la vittoria suscita sospetto

Qualche giorno fa, intervistato a proposito del film su Berlinguer, la grande ambizione, Fausto Bertinotti ha sostanzialmente confermato la tesi morettiana: “Al Berlinguer che cercava l’alleanza con la Dc preferisco quello successivo”. Quello successivo è il Berlinguer che perde lo scontro con la Fiat (la celebre marcia dei 40mila), che perde il referendum sulla scala mobile e che perde tutte le elezioni successive al rapimento Moro (escluse, ovviamente, le elezioni europee successive alla sua drammatica morte sul palco di Padova). Insomma, a Bertinotti oggi come a Moretti ai tempi di Caro Diario, piace perdere. Si sentono meglio nella sconfitta, a loro agio con una minoranza.

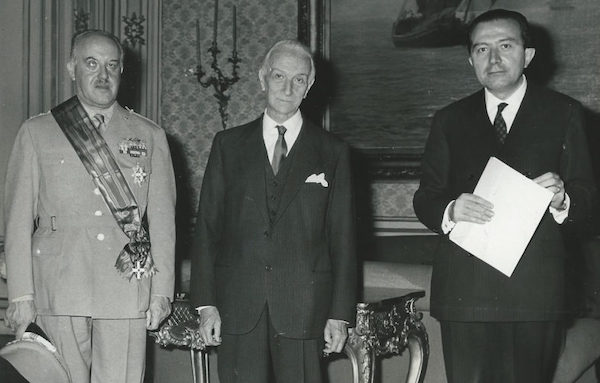

Fausto Bertinotti – Wikimedia Commons

È strano come, pur non essendo l’Italia un paese culturalmente di sinistra, questa idiosincrasia alla vittoria sembra un elemento costitutivo del carattere nazionale come pochi altri.

La vittoria suscita sospetto prima che ammirazione. Il successo produce diffidenza e non voglia di emulazione.

Non solo in politica, dove pure è nutrita la lista dei “leader forti” che hanno pagato un discreto prezzo per il loro successo: da Craxi a Berlusconi fino a Renzi (questa considerazione prescinde da qualunque altra sui loro limiti, i possibili errori e le responsabilità accertate ed eventuali).

Dai Maneskin a Saviano

Pescando alla rinfusa, tra le vittime di successo non perdonato si trovano le nostre più grandi e forse uniche star musicali di caratura mondiale, ovvero i Maneskin e Laura Pausini; ci sono campioni di cultura popolare come gli 883, i fratelli Vanzina e Totò, graziati solo da gloria postuma. Ma anche una scrittrice come Susanna Tamaro. Tutti invariabilmente ritenuti indegni del clamoroso successo ottenuto.

Una lettura superficiale e faziosa indurrebbe a individuare l’onta non nel successo ma nella loro estraneità alla cultura di sinistra che avrebbe dominato questo Paese. Ma basta allargare lo sguardo e si scopre che persino una superstar della cultura di sinistra come Roberto Saviano è stato letteralmente massacrato, fino a sostenere che il suo best seller Gomorra non sarebbe in realtà opera sua ma di misconosciuti editor. Loro sì, in quanto sconosciuti e sfruttati, degni di ammirazione.

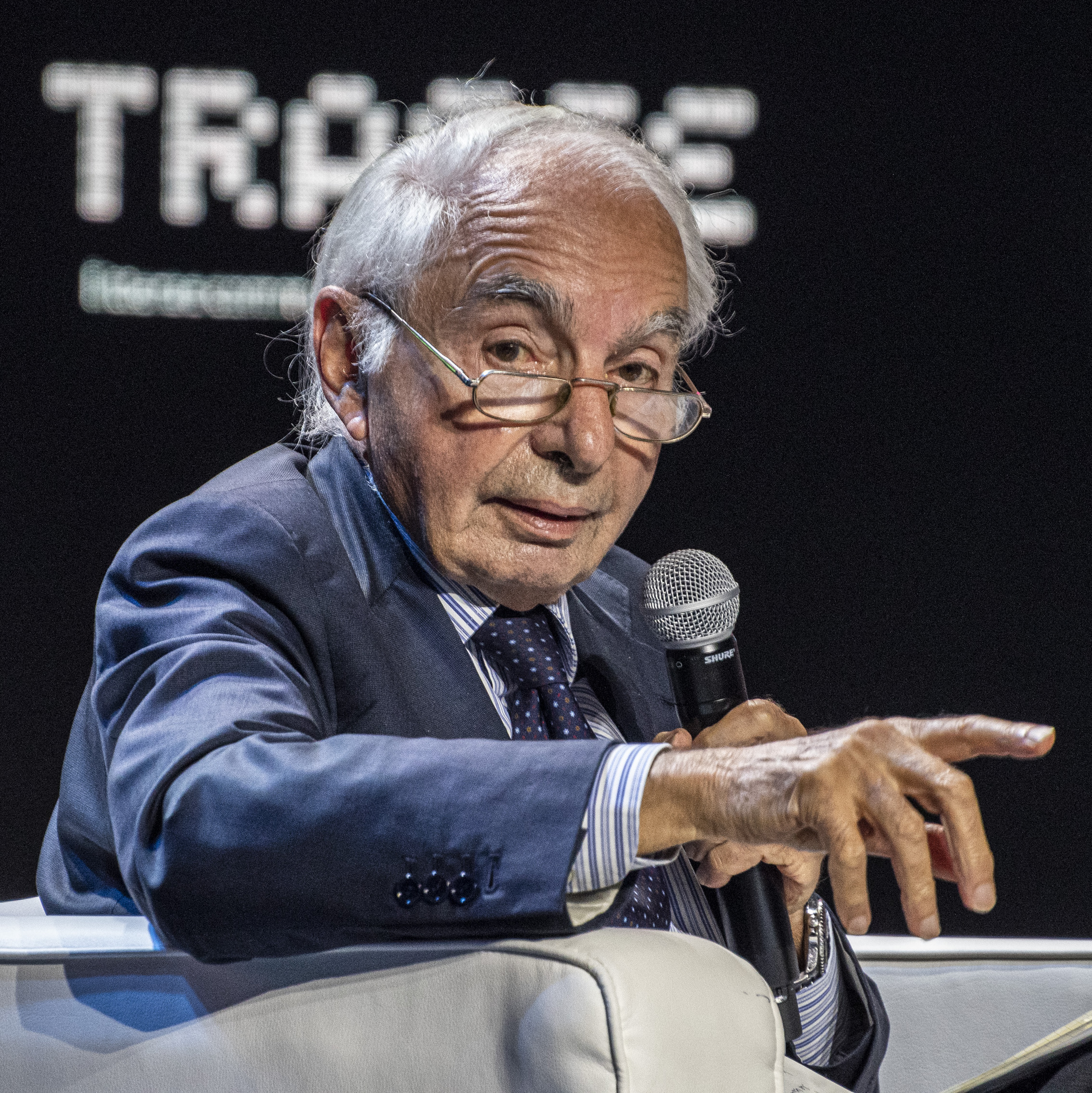

Lo scrittore Roberto Saviano – Creative Commons

Ma il caso forse più clamoroso è quello di Giovanni Falcone, oggi – giustamente – un eroe nazionale. Pur rifuggendo dal populismo giudiziario (preferiva perseguire i reati dei mafiosi invece di inseguire un fumoso “terzo livello” politico-mafioso) era il giudice più popolare d’Italia, ben prima che arrivassero Tangentopoli e Di Pietro. E proprio questo gli rimproveravano, forse in modo strumentale ma comunque con una certa efficacia.

Relativizzare un trionfo

Si potrebbe pensare che almeno lo sport, dove l’importante sarà pure partecipare ma la vittoria è una possibilità da mettere sul conto, sfugga a questa maledizione. E invece non è così, anzi.

Vincere non basta mai neanche qui. Una vittoria per essere degna dev’essere epica, deve arrivare contro tutti o in modo rocambolesco. Se no è noiosa, banale, irrilevante. E quello che, incredibilmente, è successo ai nostri tennisti che hanno vinto per il secondo anno di fila la Coppa Davis, ovvero il torneo per nazioni più famoso del mondo. Una vittoria celebrata ma relativizzata (gli altri erano scarsi, è stato detto) e poi che noia, non c’è stata storia. L’unico brivido l’abbiamo avuto dopo la prima partita persa che ha rischiato di mandare a monte tutto.

E invece abbiamo vinto perché quelli bravi siamo noi. Abbiamo vinto perché abbiamo una squadra forte, probabilmente la più forte di tutte e certamente guidata dal più forte di tutti, Jannik Sinner.

Cos’è una vittoria perfetta?

Abbiamo dominato perdendo un solo incontro su sette giocati. E lo abbiamo fatto per il secondo anno di fila e – come chiunque sa – nello sport come nella vita la cosa più difficile non è vincere ma ripetersi nel successo. Eppure non è bastato.

Jannik Sinner ai quarti di finale degli U.S. Open tennis – Creative commons

Nulla a che vedere questo trionfo con quello dell’anno scorso (vittoria rocambolesca con Sinner che in semifinale ribalta tutto a un millimetro dalla sconfitta), che già era niente rispetto alla prima del 1976, vinta in casa del Cile di Pinochet, con le magliette rosse di Panatta e Bertolucci e mezz’Italia che non voleva che si giocasse in casa del dittatore. Vittoria perfetta quella, c’era l’epica e l’indegnità.

Come nel mondiale di calcio dell’82, con l’indegnità della “grazia” a Paolo Rossi dopo il calcio scommesse e il dubbio di combine nel pareggio col Camerun, ma anche l’epica della vittoria 3-2 col Brasile, l’epica di Gentile che blocca Zico e Maradona, e di una finale vinta dopo aver sbagliato un rigore. Cosa vuoi di più? E infatti la Davis del ‘76 e il Mondiale dell’82 hanno un posto speciale nell’immaginario popolare, come quasi nessun altro trionfo sportivo.

Ci piace perdere. O si può sfatare il tabù?

La verità è che ci piace perdere, come Moretti in Caro Diario e Bertinotti su Berlinguer (e non solo). E se proprio ci tocca vincere che non sia mai una vittoria senza ombre, solo perché siamo i più forti. Potrebbe venire il dubbio che il merito conti qualcosa e che il successo non sia sempre un imbroglio.

E sarà un caso, e ci saranno certamente mille altre sofisticate spiegazioni del fenomeno, però rimane il fatto che da quando gli italiani hanno davvero potuto scegliere da chi farsi governare, ovvero da quando Berlusconi vinse le elezioni nel 1994, nessuno schieramento ha mai bissato il successo. Passi vincere una volta, due no.

Sono in molti a pensare che Giorgia Meloni abbia tutti i numeri per sfatare il tabù. A corroborare la previsione contribuiscono in pari grado le capacità della nostra presidente del Consiglio, la propensione dei tre partiti di governo a dividersi sempre ma non alle elezioni e – di converso – la capacità delle opposizioni a unirsi sempre tranne quando conta davvero, unita a una certa propensione delle stesse a contestare perennemente il governo su questioni importanti ma secondarie, tralasciando quelle su cui davvero alla fine i cittadini decidono da che parte stare.

Giorgia Meloni durante un comizio – Wikimedia Commons

Ma se pur restando il quadro immutato Meloni dovesse perdere le prossime elezioni, sarebbe davvero una beffa. Sarebbe costretta a riconoscere che la natura più profonda della sua amata Nazione è tutta condensata in una frase che non è Dio, patria e famiglia ma: “Mi troverò sempre a mio agio con una minoranza…”. Vabbè, auguri… Giorgia.

Mimmo Torrisi – Giornalista