Voto americano, trionfo dei paradossi globali del terzo millennio. Per dire, è facile indovinare che i milioni che in queste ore stanno compulsando i sondaggi sfornati per misurare minuto per minuto gli umori dell’elettorato nella corsa alla Casa Bianca superano per numero coloro che decideranno se sarà Kamala Harris oppure Donald Trump a entrare nello Studio Ovale. E come ci viene ripetuto fino all’ossessione, più si avvicina il 5 novembre, più gli analisti mostrano segni di disperazione: se per esempio l’ultimo sondaggio Ipsos dà Harris in vantaggio di quattro punti (che, comunque, statisticamente, sono un’inezia), nei famigerati battelground states siamo alla parità assoluta, e basteranno spostamenti infinitesimali, per esempio in Pennsylvania oppure in North Carolina, per mutare drasticamente lo scenario. Infatti: aprite le dinamiche mappe elettorali che le grandi testate americane – New York Times in testa – producono a ritmo continuo e vedete come, per effetto del sistema dei collegi elettorali, ogni Stato, con il proprio ma diverso carico di grandi elettori annessi, a seconda di questi movimenti si colorerà a valanga di rosso acceso (Trump) oppure di blu intenso (Harris). Un nonnulla e cambia tutto.

La vicepresidente americana Kamala Harris

Tutti ricordano il trauma del 2016, quando praticamente tutte le rilevazioni demoscopiche davano per vincente Hillary Clinton ed invece trionfò l’ex tycoon. E se nel 2020 vinse Joe Biden, come predetto dai sondaggi, i margini del successo furono comunque minori del previsto. E anche a questo giro, con le curve dei polls così vicine tra loro, gli analisti si scervellano nel cercare d’indovinare se il mondo cambierà a causa del voto di Omaha, città con meno di 500 mila abitanti in Nebraska: questo perché – come spiegano accigliati gli esperti – diversamente della maggior parte degli altri Stati, il Nebraska assegna i suoi voti elettorali in base al distretto congressuale piuttosto che al vincitore assoluto.

Ossia: se negli swing states Harris dovesse vincere solo in Michigan, Wisconsin e Pennsylvania le mancherebbe un voto elettorale per la presidenza, e quel voto elettorale potrebbe essere proprio Omaha, potrebbe essere questo il piccolo “punto blu” capace di spostare tutto il baricentro delle elezioni da una parte o dall’altra. Perché blu? Perché stando ai sondaggi, la maggioranza degli elettori di questa cittadina della contea di Douglas ha espresso il proprio favore a Kamala. Più in generale, a quanto ci informano gli eserciti di pollsters statunitensi, l’elezione sarà decisa “da un manipolo di americani sparsi in 12/15 contee”, per dirla con le parole dell’inviato della Stampa Alberto Simoni.

Donald Trump subito dopo gli spari al comizio di Butler

Ebbene: dal punto di vista politico la domanda è alla fine molto semplice. È possibile, è accettabile, che il destino del globo terracqueo debba essere deciso da minoranze estreme di elettori, per di più indecisi quasi per definizione? Una domanda semplice, che pure si continua sistematicamente ad eludere, perché tocca un nervo bruciante e vitale della democrazia, dei suoi meccanismi impliciti, fondanti e necessari: quello del consenso, della rappresentatività e della legittimità di una democrazia fondata sul principio di equilibrio compensato tra maggioranza e minoranza.

Eppure lo schema delle elezioni determinate da “minuscole maggioranze di minoranze” tende a ripetersi in maniera acuta, un fenomeno che si rende ancor più drastico con l’aumento a livello globale dell’astensionismo, ovvero le difficoltà crescenti di formare vaste basi di consenso basate su maggioranze solide: per cui, proprio alla luce del ripetersi di vicende come quella delle “12/15 contee” e del “puntino blu” di Omaha appare ancor più paradossale l’incisività globale di un’elezione determinata da slittamenti infinitesimali dell’opinione pubblica.

La statua di Abraham Lincoln a Washington (AP Photo/Gene J. Puskar / LaPresse)

La frenesia, com’è comprensibile, è massima: oggi come oggi è impossibile dire se il 5 novembre vincerà Harris o se vincerà Trump. O se non vincerà nessuno, nel senso che i numeri saranno talmente vicini da impedire che si possa avere subito il nome di chi entrerà alla Casa Bianca, con tutto quello che implicherebbe un tale scenario. Per di più, quasi un terzo dei repubblicani crede che dei veri patrioti americani dovranno ricorrere anche alla violenza per salvare la nazione se alla fine sarà Kamala a uscire vittoriosa dalle urne, mentre un quarto dei trumpiani doc ritiene che l’ex tycoon in caso di sconfitta dovrebbe dichiarare i risultati non validi.

Ora, tutto questo sarebbe abbastanza relativo se riguardasse solo i cittadini statunitensi: però è, com’è ovvio, abnorme l’impatto che ha sul resto del mondo il voto che deciderà chi sarà il prossimo successore di Abramo Lincoln. Non c’è politologo, spin doctor o analista geopolitico che non ti ripeta che a Mosca come a Kiev, a Gerusalemme come a Teheran, a Pechino come a Berlino, a Pyongyang come a Bruxelles vengano compulsati nervosamente tutti i sondaggi statunitensi, e ciascuno sta già “massimizzando le proprie posizioni” (parola dell’ex segretario generale della Farnesina Giampiero Massolo), mettendo mano alle proprie strategie, che siano belliche o diplomatiche, di politica interna o economica, offensive o difensive, scommettendo su un candidato o sull’altro. Ché ovviamente gli scenari cambiano completamente a seconda di chi occuperà la poltrona dello Studio Ovale, Harris o Trump.

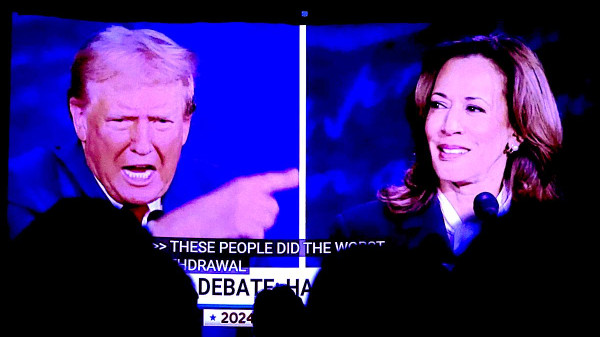

Il dibattito tv tra Donald Trump e Kamala Harris visto a Portland, nel Maine

Non stiamo qui a dire per chi tifa Vladimir Putin e per chi Ursula von der Leyen, per chi Marine Le Pen oppure Olaf Scholz, per chi Viktor Orban o Donald Tusk, per chi Benjamin Netanyahu e per chi Emmanuel Macron. Non è questo il problema, anche se lo schema globale della posta in gioco è abbastanza evidente. Il tema più profondo è quello che qualcuno ha chiamato il “logoramento della democrazia”. Che, tra i vari sintomi, presenta quello per cui la direzione del globo potrebbe essere determinato da un manipolo di arrabbiati bianchi della Rust Belt insieme a fasce di afroamericani delusi di Detroit, senza contare altre “minoranze di minoranze”, come le comunità arabo-americane, le fan di Taylor Swift, i terrapiattisti del Nevada sensibili alle fake news e appunto gli abitanti di Omaha, Nebraska. Stiamo scherzando, ma non troppo: senza togliere neanche un grammo a ciascuna sacrosanta rivendicazione, non si capisce per quale motivo non debba essere altrettanto decisiva per i destini del mondo la rabbia dei contadini bretoni, degli operai neozelandesi, dei riders di Roma e delle lavoratrici della pubblica istruzione giapponese.

È un paradosso, certo, ed è un’ovvietà dire che la storia è sempre stata un susseguirsi di paradossi. La democrazia muore nell’oscurità, dicevano quelli del Washington Post, oggi vituperati per non aver avuto il coraggio di esprimere un endorsement. Più che altro, i contrappesi del rapporto tra eletti ed elettori sembrano essersi perduti in un labirinto. Un labirinto alla Matrix. E non è una bella cosa.

Roberto Brunelli – Giornalista