Le lacrime amare di Mirandolina, o poesia che mi guardi (su “La locandiera” di Carlo Goldoni diretta da Antonio Latella, con Sonia Bergamasco, al Teatro Strehler a Milano e in tournée fino al 28 aprile)

Sonia Bergamasco/Mirandolina in La locandiera di Carlo Goldoni. Regia: Antonio Latella. Produzione: Teatro Stabile dell’Umbria. Foto: Gianluca Pantaleo

“Tutte le opere teatrali che ho poi composte, le ho scritte per quelle persone ch’io conosceva, col carattere sotto gli occhi di quegli attori che dovevano rappresentarle, e ciò cred’io, ha molto contribuito alla riuscita dei miei componimenti, e tanto mi sono in questa regola abituato che, trovato l’argomento di una commedia, non disegnava da prima i personaggi, per poi cercare gli attori, ma cominciava ad esaminare gli attori, per poscia immaginare i caratteri degli interlocutori”: Goldoni scriveva commedie pensando agli attori che le avrebbero recitate, non viceversa.

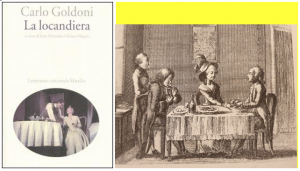

Senza attenersi a questo metodo pragmatico, Goldoni non avrebbe progettato “La locandiera”, scritta per l’attrice Maddalena Raffi Marliani e, dal carnevale del 1753 fino a oggi, la commedia con maggiore vita sulla scena del teatro italiano (ne percorre la fortuna storica Teresa Megale nella Nota sulla fortuna in fondo all’edizione critica di La locandiera, a cura di Sara Mamone e Teresa Megale, Marsilio 2007, pp. 309-434, alla quale faccio riferimento quando cito).

Marcello Mastroianni/cavaliere di Ripafratta e Rina Morelli/Mirandolina in La locandiera diretta da Luchino Visconti nel 1952 sulla copertina dell’edizione critica di La locandiera a cura di Sara Mamone e Teresa Megale, Marsilio 2007.

Incisione per La locandiera dall’edizione a stampa del 1758 di Antonio Zatta

Goldoni scrive La locandiera come soluzione drammaturgica per risolvere un problema concreto sorto all’interno alla compagnia. La prima donna “amorosa” Teodora Medebach non può recitare, quindi Goldoni si vede costretto a elevare di rango Marliani, già ballerina di corda e poi attrice nelle parti da “servetta”. A ben guardare, la rapida seduzione del cavaliere di Ripafratta con la quale Mirandolina mette alla prova le proprie abilità coincide, nei fatti, con il training con il quale l’attrice “servetta” si esercita a trasformarsi in prima attrice “amorosa” prova dopo prova, recita dopo recita. L’inganno seduttivo è anche una metafora dell’eterno patto tra attori e pubblico, il quale accetta a ogni recita di cedere alla malìa, senza la riuscita della quale non esisterebbe più il teatro, drammatico e post drammatico.

“Forse non si crederà […] che i disegni, le azioni e il trionfo di Mirandolina siano verosimili nello spazio di ventiquattro ore”, si diverte a ricordare Goldoni nei suoi Mémoires. In equilibrio stanno i due temi della commedia agrodolce: la finzione e la passione, anche grazie all’evoluzione cercata da Goldoni per i suoi attori, non più simboli di archetipi contemporanei o macchiette, come in La bottega del caffè, o in La famiglia dell’antiquario (pure irresistibile per chi fa il mio mestiere perché ha al centro il tema del “falso”, sospesa com’è tra sarcasmo nei confronti degli arricchiti e dei nobili che si fanno fregare dai mercanti d’arte ed empatia per gli ignoranti che finiscono per avvicinarsi più facilmente alla verità grazie al buon senso).

“La locandiera” ha infatti come tema principale il fondamento del teatro: la recitazione. Mirandolina recita parti sempre diverse, fingendosi un’altra da ciò che è davvero; gli altri personaggi recitano ugualmente, ma con minore rigorosa perizia, ruoli che si assegnano da soli.

In “La locandiera” tutti fingono almeno una volta: il marchese si finge ricco, il conte si finge nobile di sangue, le attrici si fingono signore sposate e di alto rango; Fabrizio afferma spesso il contrario di quello che pensa in coscienza, come spesso si fa nella vita quotidiana per potere stare al mondo senza scossoni. Perfino il cavaliere di Ripafratta si finge ancora misogino fino a un momento prima di cedere all’amore, alla gelosia e a qualcosa di simile alla rabbia folle.

Mirandolina è attrice migliore delle comiche di professione, in un gioco di specchi da teatro nel teatro prima di Pirandello: “Mi proverò; non so se avrò l’abilità che hanno quelle due brave comiche, ma mi proverò. […] Chi fugge non può temer d’esser vinto, ma chi si ferma, chi ascolta, e se ne compiace, deve o presto, o tardi a suo dispetto cadere” (atto I, scena XXIII). Dell’arte dell’inganno amoroso la interessa il processo evolutivo, la tecnica, non il risultato finale. Dell’amore le interessa ogni aspetto della conquista, non il passeggero momento del possesso (come darle torto?). Per Mirandolina, l’amore è un’arte processuale della quale è al contempo attrice e regista.

Mirandolina è erede delle goldoniane Smeraldina e Rosaura, ma non è più una “maschera” da commedia perché non ha bisogno di un’etichetta né di un costume di scena riconoscibili per dichiarare al pubblico che sta fingendo. E solo al pubblico Mirandolina svela il suo teorema dell’inganno; solo in direzione del pubblico Goldoni permette a Mirandolina di recitare una sola parte, ma mai più di una.

Tuttavia Mirandolina non è una donna completamente libera perché è una piccola imprenditrice che deve guadagnarsi quotidianamente da vivere nella locanda ereditata dal padre, che le ha chiesto prima di morire di sposare il cameriere Fabrizio, suo pari socialmente e sostegno di fiducia nel mestiere. Mentre non può trascurare il lavoro (l’unica azione quotidiana priva di infingimenti), Mirandolina deve gestire quattro pretendenti tra lo spazio pubblico della locanda e quello intimo delle stanze. Alla fine, a Mirandolina non resta che essere ragionevole per conservare l’indipendenza: non accetterà “protettori”, né “spasimanti”, né “regali”, non ha bisogno di una dote (scena ultima); decide di sposare Fabrizio, che l’ha attesa anche per salvaguardare e incrementare la propria posizione, e onora la promessa fatta al padre morente affermando: “Finalmente con un tal matrimonio posso sperar di mettere al coperto il mio interesse, e la mia reputazione, senza pregiudicare alla mia libertà” (atto terzo, scena XIII). La passione corrisposta del cavaliere, il cui cuore Mirandolina riduce “in fuoco, in fiamme, in cenere” (atto II, scena XIX), porterebbe al trionfo dell’irrazionalità; l’unione tra pari impedirà gli scombussolamenti e i dislivelli che affiorano tra persone di diversa provenienza una volta affievolita la passione.

Eleonora Duse in costume da Mirandolina

Questo è in sintesi il testo di Goldoni. Mirandolina fu uno dei cavalli di battaglia di Eleonora Duse. Le sue note di regia per La locandiera prevedevano la fedeltà a un diktat filologicamente settecentesco: “Brio, brio, brio!”, che condizionò a lungo molte regie. Il “brio” viene spazzato via dalla rivoluzionaria regia di Luchino Visconti del 1952 con un’inaspettata Rina Morelli/Mirandolina (un’attrice bravissima ma non particolarmente bella, che pesava quarantotto chili e che doveva sedurre solo con l’intelligenza), e con un Marcello Mastroianni/cavaliere di Ripafratta che recitava finalmente senza vezzi. Visconti inventa la regia piscologica di Goldoni, con rallentamenti, ritmi frammentati, pause, per dare spessore, chiaroscuro, mistero ai caratteri. Nella scenografia e nei costumi, con Piero Tosi, Visconti misura il Settecento di Pietro Longhi sul Novecento minimale di Giorgio Morandi, inserendo per la prima volta in Goldoni “marroni, gialli ocra, grigi fumo, rosa sfatti, verdeazzurri, con qualche vivida pennellata di celeste, di lilla e di arancione”, “una sinfonia di mezzi toni che più tenera e squisita non poteva essere” (così Ermanno Contini legge la tavolozza della “Locandiera” di Visconti su “Il Messaggero” dell’8 novembre 1952). Visconti elimina le prese di tabacco, i merletti e l’effervescenza e fa affiorare il fondo drammatico che è effettivamente tra le righe, calcando la mano sulla castità iconografica da cui scaturisce sempre l’erotismo più irresistibile, pur senza atmosfere torride e morbose da “Una locandiera che si chiama Desiderio” (la battuta venne attribuita la sera della prima a Silvio d’Amico, che la smentì).

La locandina di La locandiera

Sonia Bergamasco/Mirandolina e Giovanni Franzoni/Marchese di Forlipopoli. Foto: Gianluca Pantaleo

Come Goldoni che scrisse La locandiera pensando alla sua attrice, come Visconti che volle un’attrice capace di sedurre con parole e sguardi in un ambiente privo di aiuti estetici, oggi Antonio Latella ha confezionato la sua regia di La locandiera sull’esperienza artistica e sul corpo e la voce cangianti di Sonia Bergamasco, anche stavolta capace di modulazioni acute, dolci, di sussurri e soffi straziati, di alte sferzate. Latella riduce la drammaturgia a due atti e supera la soglia varcata da Visconti a favore di un realismo asciutto e metafisico nelle scenografie e nei costumi di Mirandolina, e anche quella varcata nel 1986 da Patroni Griffi, con un’Adriana Asti già femminista ma ancora in abiti e scollature settecenteschi.

Adriana Asti in La locandiera diretta da Giuseppe Patroni Griffi nel 1986

Latella ha esperienza scenica articolata anche goldoniana: diretto da Massimo Castri, ha recitato con Sonia Bergamasco nella Trilogia della villeggiatura nel 1995-1996; diretto da Giuseppe Patroni Griffi ha recitato in La moglie saggia; attratto dall’opportunità di lavorare sul tema della menzogna, ha diretto, anzi riscritto, un Arlecchino servitore di due padroni che disorientò non poco il pubblico degli abbonati; ha riscritto altri grandi autori internazionali, da Shakespeare a Pasolini a Kafka a Fassbinder; dal 2017 al 2020 è stato direttore del Festival internazionale del teatro della Biennale di Venezia e ora sta guidando (per il centenario della nascita di Giovanni Testori, del quale la rubrica si è occupata il 19 febbraio: https://beemagazine.it/per-capire-larte-ci-vuole-una-sedia-larte-e-il-gran-teatro-di-giovanni-testori/) la Bottega Amletica Testoriana tra Pesaro (Capitale della cultura 2024) e il Piccolo Teatro di Milano. Ha pubblicato nel 2023 per Il Saggiatore Incanto, un romanzo che aspira ad avere la forma di una pièce teatrale, presentato il 22 febbraio al Chiostro Nina Vinchi del Piccolo Teatro.

Regista e attrice sono in sintonia nel presentare figure di donne dallo spirito maturo e stratificato, che prevalgono sugli uomini con l’intelligenza, senza volerli schiacciare. Latella ha diretto Bergamasco nel ruolo della scatenata eppure misteriosa Martha in Chi ha paura di Virginia Woolf? di Edward Albee (per il quale Bergamasco ha vinto il Premio Ubu). Martha è una moglie in un matrimonio borghese devastato: un ruolo complicato, che per l’artista arriva “al momento giusto del mio percorso” (lo scrive Bergamasco in Un corpo per tutti. Biografia del mestiere di attrice, Einaudi 2023, p. 49, del quale ho parlato il 5 maggio scorso: https://beemagazine.it/lo-specchio-nel-quale-chi-ne-ha-il-coraggio-si-puo-guardare/).

Nel dittico Albee-Goldoni, Latella e Bergamasco propongono la propria critica attiva su un’idea di donna indipendente ma non sempre libera, contraddittoria, intelligente, e Bergamasco è ben altro che una musa, perché è un’immagine viva, alla pari col regista, e mette a frutto tutte le arti di cui è capace: la recitazione con voce e corpo, le andature e i balzi da gatta come passi di danza, la gestualità erotica e complessa attorno al cappotto del cavaliere (di un tono di beige più scuro di quelli di Marlon Brando e Alain Delon). Come scrive Goldoni a proposito della riuscita del suo lavoro con Marliani, anche il lavoro di Latella e Bergamasco può far dire al regista “mi è riuscito”; sulla stessa linea goldoniana, anche Bergamasco/Mirandolina usa “tutta l’arte” (primo atto, scena nona) accumulata nell’esperienza trentennale.

Bergamasco ha guadagnato sprezzatura non solo come interprete teatrale che su Goldoni con la regia di Castri si è a lungo provata, ma anche come artista che al cinema e in televisione ha saputo suonare molte delle difficili corde della leggerezza, fino al comico (Bergamasco, Un corpo per tutti, pp. 37, 60-61). In questa “Locandiera” il comico ha accenti sottili e frequenti, anche nelle parti delle commedianti, alle quali danno spessore Marta Pizzigallo/Dejanira e Marta Cortelazzo Wiel/Ortensia fino a una citazione da Harry ti presento Sally (di Cortelazzo Wiel) per mostrare al conte fino a dove può arrivare un’attrice consumata. Le ragioni oscillanti del corpo si confermano essenziali nel modo di stare in scena di Bergamasco. Dopo essere stata a lungo la tortuosa moglie Martha e poco prima di immergersi nella sfuggente coetanea futura moglie Mirandolina, l’artista stessa ha scritto lo scorso anno:

“Mi rendo conto che è nella danza contemporanea, nella forma definita teatro-danza, che ho colto i segni più incisivi per affrontare la mia ricerca personale di un linguaggio. […] La libertà che possiamo esprimere è un soffio. È il respiro vitale tra le maglie della rete” (Bergamasco, Un corpo per tutti, pp. 103, 106).

Al cinema, in televisione, sui palcoscenici, Bergamasco ha sempre avuto ciò che lei stessa ha spiegato che in gergo “si definisce presenza. Una luce, appunto, un’aura, qualcosa che non si studia nelle scuole. Qualcosa che possiedi oppure no. Fascino, luce, presenza” (Bergamasco, Un corpo per tutti, p. 115). Il suo corpo di scena è già un ricordo che cambia le cose, da quella visione in poi, nella memoria visiva e sensoriale dello spettatore complice. Un effetto che aveva il corpo di scena di Eleonora Duse, che nel 1921 in La donna del mare di Ibsen rivelò al futuro regista d’avanguardia di “La locandiera”, il quindicenne Luchino Visconti, che l’arte scenica può risiedere in gesti semplici e diretti, tanto da obbligarlo a chiedersi: “ma recita, o cosa fa?”, mentre disegnava qualcosa per terra con il parasole e parlava con naturalezza. Proprio con la memoria del corpo scenico di Duse si confronta Bergamasco fin dai primi anni di studio. Adesso Bergamasco ha quasi finito di girare un film documentario su Duse del quale è regista e interprete.

Una pagina del libro a stampa di La donna del mare di Ibsen (1914) con annotazioni autografe di Eleonora Duse. ©Fondazione Giorgio Cini, Venezia

La Mirandolina di Latella e Bergamasco è una donna borghese che ha cura accorta della propria attività professionale, che veste in modo essenziale ma senza nascondere il corpo, che è così bella da potere portare corti i riccioli biondi in una coiffage vaporosa che rivisita un taglio che fu della Monroe (del resto, questa Mirandolina non è anche, un poco, una Marylin tra i suoi “spostati”? E non ha Bergamasco di recente dato voce e corpo all’attrice nella passeggiata musicale Marylin and I, un incontro, da Truman Capote?).

Latella si attiene a Goldoni, che fa descrivere Mirandolina al conte di Albafiorita (Francesco Manetti) come una donna “bella”, che “parla bene” e che “veste con pulizia” (atto I, scena IV). È una donna che antepone il lavoro agli uomini, nei quali non cerca una realizzazione personale attraverso i titoli e i patrimoni dei quali potrebbe usufruire. Non è un caso che, in una scena chiave, il cavaliere attribuisca valore simbolico alla biancheria da stirare, quasi fosse uno dei suoi rivali in amore, chiedendo incredulo a Mirandolina: “Vi preme dunque quella biancheria più di me?”. La seduzione di Mirandolina avviene con i metodi propri di molti uomini: il cibo, l’alcool, le parole di incantamento, gli sguardi, le mani che si sfiorano, un bacio solo, castissimo e che proprio per questo manda ai matti il cavaliere che si sente dire, occhi negli occhi (non in un a parte, come è nel testo): “Crepa, schiatta, impara a disprezzar le donne” (atto terzo, scena VI).

I cibi (una patata, una mela, un pollo arrosto), le spezie (origano, paprika, pepe da macinare) e l’olio sono veri: in sala si sprigionano odori e profumi dal cucinino sul quale Bergamasco/Mirandolina prepara in silenzio, quasi Alcina diafana, le pietanze che fungeranno da vere e proprie pozioni magiche per il cavaliere, la cui caduta sotto il potere dell’”intingoletto fatto con le mie mani” è sottolineata da luci basse e musica.

Mirandolina che cucina gli intingoli amorosi in silenzio mentre le due commedianti recitano il loro ingresso; il cavaliere che abbandona pigiama e infradito per la prima volta; le commedianti che rivelano al pubblico chi sono davvero baciandosi di nascosto appassionatamente, stanno tutti nelle numerose e belle controscene narrative di questa regia che anche così omaggia le regie goldoniane di Massimo Castri, che erano ricche di controscene con il movimento continuo degli attori (di queste e di altre peculiarità delle regie di Visconti e di Castri scrive Federica Mazzocchi in un libro utile: La locandiera di Goldoni per Luchino Visconti, Edizioni ETS 2003).

I suoni e i corpi calati nelle cromie di scenografia e costumi omaggiano anche, forse (o, almeno, a me piace pensare che sia così), ciò che si sa della sinfonia di mezzi toni nella regia di Visconti, che inoltre alla musica affidava una funzione motrice nelle regie teatrali, come Latella.

Nella scena di questa Locandiera hanno ruoli drammatici anche i rumori che emettono i nove neon zenitali, insieme al tema ricorrente, variato anche con arrangiamenti strumentali di She was di Camille (una canzone che parla di una donna che a casa è come un cigno, fuori come una tigre selvaggia che non si lega a nessuno, usata anche nel 2022 da Marie Kreutzer nella colonna sonora del film femminista su Sissi, Il corsetto dell’imperatrice): il cavaliere la suona con l’armonica accompagnato dal suo servitore (Gabriele Pestilli) con la chitarra elettrica per accudire Mirandolina svenuta; ci sono atmosfere da Café Müller di Pina Bausch (direttamente richiamata da Latella al principio delle sue note di regia per il programma di sala del Teatro Strehler) e da Fassbinder (del quale risentono, forse, anche il fondale ligneo chiaro con intarsi a rilievo che cominciano e non finiscono da nessuna parte e gli arredi in acciaio profusi con rigore da Annelisa Zaccheria, così come i climi a tratti allucinati creati dal concorso di luci e musica); ci sono incursioni quasi techno, come nella bellissima apertura del secondo atto, con Mirandolina seduta sul tavolo accartocciata su sé stessa come Veronika Voss, e poi scende giù e danza con il cappotto del cavaliere in un transfert eloquente (del quale si vede un passaggio nella locandina); la techno sconfina in un passaggio di un concerto di Mozart (ed è questo l’unico momento in cui, con i suoni, Latella ci ricorda che “La locandiera” è un’opera settecentesca, altrimenti penseremmo che è stata scritta oggi).

Come era stato per Goldoni con la sua attrice, importa il riconoscimento del merito, del regista e di chi recita: “Chi va al teatro e spende il suo denaro per aver piacere, non è impegnato a sostenere il grado degli attori ma il merito” (così Goldoni in L’autore a chi legge premesso a La castalda).

Se il teatro e la recitazione sono in primo luogo un gioco rituale, “La locandiera” è il gioco per eccellenza nel repertorio femminile italiano: l’intera drammaturgia è una “picca”, un “divertimento” per ordire una trama che permette a Bergamasco/Mirandolina di “poter far uso dell’arte sua”.

Il corpo di scena di Bergamasco si staglia sulla boiserie di legno che sa farsi metafisica e che non muta mai, alludendo al contesto di interni nel quale si consuma la storia, con Mirandolina che usa una cucina piccola e moderna il cui livello inferiore funge anche da tana/cassaforte del cuore, un forno a microonde Samsung, una pentola rossa, un coltello e altri utensili, quattro sedie verdi di plastica, una pedana che segnala il cambio di ambienti, l’immancabile ferro da stiro (che per Goldoni è un’appendice di Mirandolina negli snodi drammatici), un tavolino che fa da desco, da letto dove adagiare la locandiera svenuta, da tavolo da gioco dove i bastoncini del Mikado (o Shangai) decidono la sorte tra le dita del cavaliere o delle commedianti (che in una controscena paiono due parche chiaroscurate da una luce alla Georges de La Tour).

In iconografie cruciali emergono arditezze iconografiche che garantiscono chiarezza (tramite la voce) ed enigmaticità (tramite la posizione e la postura del corpo, che nasconde il volto allo spettatore). Quando appaiono per la prima volta (atto I, scena IV), il cavaliere spiega sé stesso seduto tra il conte e il marchese, voltando ostinatamente le spalle al pubblico, mentre Mirandolina entra da destra fortemente illuminata, come nel primo piano della Vocazione di Matteo e delle due versioni della Cena in Emmaus di Caravaggio, altre scene ambientate in una locanda in cui una divinità (sic) si rivela a un gruppo di uomini; seduta di spalle, da regista alla quale il dramma sfugge di mano, Mirandolina recita le sue ultime finzioni prima di dire la verità voltandosi verso il pubblico: anche qui lo spettatore si sente invadere da memorie pittoriche, dalle figure femminili che piangono di spalle nel Compianto su Cristo di Giotto agli Scrovegni, al pittore seduto di spalle su uno sgabello nell’Allegoria della pittura di Vermeer. Le figure di schiena servono non solo a celare la vera natura del personaggio, ma anche a coinvolgere il più possibile lo spettatore che sta nella stessa posizione delle figure di schiena.

Ludovico Fededegni/cavaliere di Ripafratta, Sonia Bergamasco/Mirandolina, Valentino Villa/Fabrizio. Foto: Gianluca Pantaleo

Nel testo di Goldoni gli oggetti in scena caricavano già la personalità delle figure. In questa “Locandiera” le ammissioni amorose, le ripicche, i silenzi, hanno la meglio sulla quotidianità della biancheria, del ferro da stiro, delle stoviglie e dei cibi fumanti, della mela rossa che Mirandolina sbuccia quando decide di catapultare il misogino fuori dal paradiso terrestre, tentandolo. Gli oggetti di proprietà di Mirandolina sono, tuttavia, anche una sorta di gabbia in cui è circoscritta la vita della donna.

I costumi (di Graziella Pepe) sono modernissimi fino allo shabby chic per gli ospiti/pretendenti. La levità ambigua ed eterea di Mirandolina (forse davvero molto bella e attraente in modo contemporaneo per la prima volta da quando il testo va in scena) irrompe nel primo atto grazie a una maglietta bianca indossata per la notte che lascia gambe e piedi nudi al momento della colazione insieme ai clienti della locanda/b&b de charme; poi gambe e piedi nudi restano per un po’, eleganti, fuori da un miniabito camicia bianco; la crudezza dei conflitti, i non detti, la dinamica dell’emotività finiscono di consumarsi dentro a un completo rosa pallido (gli orli si allungano in modo inversamente proporzionale alla seduzione che aumenta).

Nel secondo atto questo outfit è scaldato dal cappotto del cavaliere, che diventa una sorta di camicia di Iole da cui Mirandolina non vorrebbe separarsi ma che dovrà allontanare da sé. Sia il miniabito (in una prima scena indossato ancora a piedi nudi, mentre Mirandolina addenta la mela rossa che ha sbucciato dopo il primo, fatale monologo) sia la gonna e la camicia rosa sono completati da un paio di stivaletti neri di manifattura tedesca con tacco medio e plateau pronunciato che sembrano alludere alle antiche calzature dette “calcagnini”, molto diffuse anche nella Venezia di Goldoni col nome di “sopei”.

Secondo una fonte secentesca, il Museo Cospiano (1677), le donne vanitose “d’essersi provvedute di trampoli, per fare con pochi passi molto viaggio, si trovarono condannate ai ceppi che loro malgrado le fermavano in casa”. Mirandolina indossa gli stivaletti, come se fossero anfibi da guerra, per tutta la durata dell’opera di seduzione che inizia dopo il monologo del primo atto; deve starci sopra in equilibrio perpetuo (Sonia mi dice che Latella allude metonimicamente così alla prima Mirandolina della storia, Maddalena Marliani che all’inizio della carriera doveva stare in equilibrio su una corda).

Mirandolina toglie gli stivaletti/calcagnini, affranta, sfilandoseli in scena davanti a Fabrizio (che in questa regia non è interessato a Mirandolina per l’eredità ma perché è innamorato) sulle note eloquenti del “Go, go, go away” di She was quando è necessario che la seduzione, e i suoi effetti inaspettati, cessino: e quindi anche le scarpe, o la loro assenza, alludono ai “ceppi” della condizione di genere e sociale con i quali questa donna brillante e sicura di sé deve fare i conti; infatti Mirandolina torna scalza quando torna padrona di sé stessa, senza amore come all’inizio, ma cambiata per sempre per averlo conosciuto.

Manifattura veneziana, Calcagnini, inizi XVII secolo, legno e cuoio, 27 x 21 x 21 cm, Roma, Museo Nazionale di Arte antica di Palazzo Barberini, inv. 3197/3198

Sonia Bergamasco/Mirandolina in La locandiera. Foto: Gianluca Pantaleo

I costumi di Mirandolina sostengono la consapevolezza di Bergamasco secondo cui il “corpo dell’interprete è un corpo erotico, e l’eros, in scena, è in un equilibrio delicato” (in Un corpo per tutti). Questa Mirandolina è capace di moderato cantabile, di allegretto, ma anche di allegro molto: come Visconti (che venne criticato per esser stato filologo), Latella e Bergamasco non dimenticano che Goldoni prescrive che Mirandolina rida spesso e sonoramente: per esempio, mentre beve il Borgogna dal bicchiere del cavaliere superando la prima soglia dell’intimità (atto II, scena IV), mentre stira la roba, che è il suo capitale (atto III, scena VI).

Ma poi affiora qualcosa di più della malinconia, da esprimere con andante e grave, il corpo avvolto su sé stesso, le lacrime trattenute e il volto spezzato tirato dal dolore rivolto verso il pubblico, non verso la scena (del resto, Latella ha diretto in teatro Le lacrime amare di Petra von Kant in cui una stilista affermata vive senza uscire dalla sua casa, come l’affermata locandiera Mirandolina: nell’adattamento cinematografico originale, Fassbinder faceva recitare Schygulla e Carstensen dandosi spesso le spalle e rivolgendo i volti verso lo spettatore). Infatti, pur se Goldoni non prevede gli esiti tragici dell’”Io non sono ciò che sembro” dello Jago shakespiriano, la recitazione di Mirandolina sconvolge gli animi dei destinatari della finzione, rivela loro sé stessi, li fa agire come lei desidera, anche senza condurli al precipizio: perché è stato tutto “uno scherzo, una bizzarria, un puntiglio” (penultima scena); ma Mirandolina finge anche stavolta, perché parla rivolta verso il pubblico mentre è in lacrime, che deve nascondere agli uomini che se la sono contesa.

Ma Mirandolina non è ciò che sembra anche grazie a una lingua che spesso non appartiene al suo ruolo professionale ma che, al contrario, sa essere elevata per il profondo scavo interiore psicologico che consente in sé e negli altri. “La ricchezza la stimo, e non la stimo” (atto I, scena IX) è il “vorrei e non vorrei” di Mirandolina, che Bergamasco chiarisce nel modo giusto, come ci si aspetta da chi sta dicendo la verità a sé stessa. La seduzione non porta mai agli stessi risultati del lavoro, non offre niente di concreto né di duraturo nel tempo; ritraendosi all’ultimo momento, Mirandolina si dà addosso (“Ho fatto, ho fatto e non ho fatto niente”) mentre Ludovico Fededegni/cavaliere di Ripafratta sta per lasciare il campo, di nuovo aggressivo e distante come all’inizio e, in aggiunta, furioso d’amor tradito.

La morale è che il lavoro fa conservare l’indipendenza a una donna, ma non le garantisce la libertà né le permette di essere amata e di amare senza cedere su qualche punto; Mirandolina non ha figli e probabilmente neppure li desidera, come la maggior parte delle donne che non sono nate ricche e che vedono nel lavoro l’unico mezzo per guadagnare l’indipendenza. Abituata a stare da sola e a intrattenere con gli uomini rapporti superficiali legati esclusivamente al suo lavoro, quando arriva vicinissima a cedere, fingendo di sentire “un non so che di dentro, che non ho più sentito” (atto 2, scena IV), la locandiera sceglie non senza strazio di restare dove non vorrebbe quando alla finzione subentra l’innamoramento, proprio per rimanere autonoma in un contesto sociale che, per una borghese che deve lavorare per vivere, prevede un marito che salvaguardi “interesse” e “riputazione” (spesso accade ancora che una donna bella, non ancora decrepita, che lavora e che non è accompagnata da un uomo sia considerata “disponibile”).

Fededegni/cavaliere di Ripafratta e Bergamasco/Mirandolina. Foto: Gianluca Pantaleo

“Cambiando stato, voglio cambiar costume; e lor signori ancora profittino di quanto hanno veduto, in vantaggio e sicurezza del loro cuore; e quando mai si trovassero in occasioni di dubitare, di dover cedere, di dover cadere, pensino alle malizie imparate, e si ricordino della Locandiera”: neppure nella celebre conclusione dell’atto terzo Mirandolina/Bergamasco è ammiccante, seduta sullo sgabello che per tutta la durata del dramma è stato nel chiaroscuro del proscenio.

L’ammonimento al pubblico a ricordarsi di lei non è quello di una maliarda esperta nelle arti del raggiro, ma la confessione trattenuta di una donna sofferente che non può rinunciare al dovere quotidiano, né dimenticare il cappio delle convenzioni sociali e di rango, e che dopo avere intuito che tempesta potrebbe portare l’amore (compreso il ridimensionamento delle dinamiche legate al lavoro e, quindi, all’indipendenza) vi rinuncia, pagando le conseguenze delle sue scelte (solo a me è venuta in mente una delle prime donne davvero moderne viste al cinema, la grande attrice di teatro Vivien Leigh, interprete di Williams e di Albee, trasformata nella spigolosa stupenda Rossella O’ Hara, che anche per puntiglio fa capitolare un uomo irriducibile e poi da sé stessa ricomincia quando lo perde, conoscendo per la prima volta la vera sofferenza d’amore?).

Il ribaltamento di Latella trasforma finalmente il finale della “Locandiera” in un dialogo con le donne contemporanee: Mirandolina è “lo specchio nel quale chi ha il coraggio si può guardare” (ancora da Un corpo per tutti) e il volto in chiaroscuro di Sonia Bergamasco nel finale in proscenio ti gela il sangue, dolorosa “poesia che mi guardi”.

* “La locandiera” è in tournée a Ravenna, Teatro Alighieri, fino al 10 marzo, poi a Roma, Teatro Argentina, dal 17 al 28 aprile.

Floriana Conte – Professoressa associata di Storia dell’arte a UniFoggia (floriana.conte@unifg.it; Twitter: @FlConte; Instagram: floriana240877) e Socia corrispondente dell’Accademia dell’Arcadia