L’altro giorno abbiamo ricordato Pasquale Laurito, decano della stampa parlamentare, noto anche come l’autore della Velina rossa, cioè un foglio di notizie – riservate, indiscrezioni, ipotesi politiche – che si occupava soprattutto della sinistra, più precisamente di una parte politica, legata a D’Alema. Per una sorta di par condicio, ma soprattutto per un giusto, doveroso gesto di memoria, oggi rendiamo omaggio e memoria a Vittorio Orefice. L’inventore della velina d’informazione politica, colui che per alcuni decenni ha orientato il modo di fare informazione, raccogliendo notizie sussurrando ai potenti e raccogliendone i sussurri.

Ma chi era Vittorio Orefice?

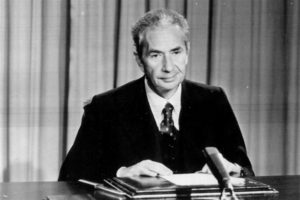

Gli italiani imparareono a conoscerlo vedendolo una sera comparire sugli schermi del telegiornale della Rai ( allora unico tg, e unicarete tv). In collegamento da Palazzo Chigi: elegante, con un papillon in tono con la camicia, illustrava i provvedimenti del governo, con chiarezza e brillantezza. Ma Orefice era un giornalista della Rai? Sì e no. Egli – caso unico nella storia del giornalismo italiano – aveva l’articolo uno alla Rai, cioè redattore assunto; ma al tempo stesso aveva l’articolo 1 all’agenzia giornalistica Italia, l’Agi, di cui egli era capo della redazione politica. Nato a Livorno da una famiglia della buona borghesia ebraica, aveva un fratello, Gastone, anch’egli giornalista, per non confondersi con lui scelse un altro nome: Gastone Ortona.

Orefice Velinista. Qual era il meccanismo e il contesto politico?

Negli anni 60 -70-80 l’informazione politicale la fornivano i giornali, i settimanali, la radio, i telegiornali. Ma questi a loro volta attingevano agli organi di informazione cosiddetta primaria: le agenzie In primis l’Ansa, che aveva e ha una struttura cooperativa, i proprietari sono i grandi gruppi editoriali; l’Ansa quindi non è un’agenzia di Stato, né ufficiosa né ufficiale, come spesso ricordava ai male informati il mitico direttore Lepri; e per statuto l’Ansa ha i i principi di indipendenza, completezza (sentire l’altra campana), obiettività, imparzialità, per cui l’agenzia iha trasmesso dichiarazioni riferite alla estrema destra e alla estrema sinistra. Poi c’era l’Agi, di proprietà dell’Eni, voluta da Enrico Mattei, che volle anche fondare un giornale, Il Giorno, innovativo nella grafica, nel taglio e nella impostazione. Ci scriveva ogni tanto Aldo Moro. Poi l’Adn-Kronos, un’agenzia corsara, che spesso dava qualche botta alle agenzie maggiori; non avendo obbligo di completezza della informazione arava in certi campi della politica e metteva a volte a segno degli scoop. Fondata da un giornalista intraprendente e visionario, Pippo Marra, si è andata allargando con gli anni. Infine l’Asca, un’agenzia cattolica legata strettamente alla Dc.

Queste agenzie trasmettevano per telescrivente, nelle sale stampa via via che aumentavano le notizie, si allungavano fino al pavimento strisce di carta sputate dalle telescriventi. L’informazione che le agenzie trasmettevano era una informazione basata su fonti, più o meno certificate. L’Ansa soprattutto non dava una notizia se non ne era certa, tanto che in quei tempi si soleva dire: aspettiamo l’Ansa, quando i giornali non vedevano trasmettere una notizia che altre agenzie avevano già dato; oppure: l’ha scritto l’Ansa, allora stiamo tranquilli.

Sotto la velina tutto

Ma sotto questa informazione certa c’era un livello di altro tipo: notizie semicerte, possibili, probabili. Qui spuntò l’intuizione della velina. E Orefice la sfruttò al massimo. In altre parole, c’era una serie di notizie, congetture, probabili scenari, voci di Transatlantico, rumours, soffiate, e proiezioni politiche che per agenzia non potevano essere trasmesse. Chi dava conferma ai si dice non si dice, ai qui lo dico qui lo nego? Qui scatta l’intuizione di Orefice: creare un canale in cui convogliare tutto quello che le agenzie di stampa non possono scrivere. Nasce la Velina! Egli leggeva tutto ciò che usciva sulle agenzie, compresa la sua, gli serviva come inquadramento, come spunto. Poi si metteva al telefono, parlando a bassa voce dalla sua postazione nella sala stampa di Montecitorio; per le notizie più delicate, leader, vice leader, telefonava nelle cabine telefoniche postate nella sala stampa. Non c’erano i cellulari, ma solo numeri fissi. Egli telefonava a segretari di partito, capigruppo, capocorrente: domandava: che c’è di vero in questa notizia? A volte, vecchio trucco, faceva finta di sparare una notizia non vera e magari gli capitava di scoprire che lo fosse; il trucco consiste nel far intendere all’interlocutore che ne sai tante, e quello magari abbocca e comincia a svelare particolari.

Chiamava anche i cosiddetti peones, parlamentari laboriosi ma che i giornali di solito ignoravano. Ma a volte proprio dai peones, che non se li filava nessuno, Orefice con le sue capacità rabdomantiche riusciva a trarre qualche notizia, qualche spunto importante, a riprova di una idea di Croce che per capire meglio un’epoca a volte sono pù utili gli scrittori minori. Raccolta la messe di informazioni, Orefice si metteva all’opera. Dalla sua scrivania,- nel frattempo doveva anche fare il suo lavoro di capo della redazione politica dell’AGI, si metteva a dettare la velina. Ma a differenza di Laurito, che scriveva una nota politica di due massimo tre pagine, con l’aiuto di un volenteroso dattilografo, Orefice ne scriveva almeno 15-20. Anzi le dettava, a una signora che stava in un palazzo diverso da Montecitorio. Lui dettava a bassa voce e veloce, la signora ogni tanto non capiva un termine, e chiedeva di ripetere, e allora si sentiva lo scoppiettio della voce di Orefice, quasi sempre un improperio alla malcapitata signora. La velina constava di una ventina di pagine, le prime sette otto erano una ricostruzione interpretazione della ‘’giormata politica’’, la seconda parte era un sintetico resoconto dei principali fatti politici avvenuti.

Ma le chicche, le esche, le leccornie che rendevano interessante le a volte imperdibile la velina stavano all’inizio, nelle prime pagine: in caso di crisi di governo, Orefice sparava ipotesi: ora tocca a Fanfani; oppure tocca a Rumor,. O anche: la sceltta tra Rumor e Colombo. E così via. I giornali il giorno dopo scrivevano queste ipotesi. Non tutti i giornali, quelli che si erano abbonati, allora gli altri per non ‘’bucare’’ le notizie, si abbonarono anch’essi. La velina così fini per essere distribuita, in abbonamento, ai ministeri, ai partiti, alle personalità istituzionali, esponenti economici, giornali, tv. Un piccolo impero, di cui Orefice era considerato il fondatore, l’unico gestore, l’animatore.

Il personaggio Orefice

Riverito e temuto dai politici, insignito di onorificenze, ammirato e invidiato con qualche punta di disistima dai colleghi, Orefice si muoveva in Transatlantico con il vestito tipico del Marchese del Grillo, guardava i colleghi dall’alto in basso e questo atteggiamento talora spocchioso lo rendeva non proprio simpatico. Del resto egli non faceva alcuno sforzo per esserlo, tantomeno per apparire tale. Un esempio. La Camera dei Deputati dispose che i giornalisti parlamentari accreditati dovessero portare un badge, un piccolo segno distintivo che li li facesse distinguere dalla variegata e spesso opaca fauna che pullulava nel Transatlantico, che si trasformava in un caleidoscopio in certe occasioni di elezioni importanti. I giornalisti si adeguarono. Ma non Orefice. Gli sembrava una buffonata. Quasi un oltraggio. Una volta un capo commesso si avvicinò segnalando garbatamente che non portava il badge. Orefice rispose gelido: “Io non lo indosserò mai, e lei non farà mai carriera” ( in realtà un po’ l’aveva fatta a giudicare dai fili dorati che adornavano il braccio.del commesso). Si dice che chi ha un carattere ha un brutto carattere. Sotto l’apparenza sorridente, che però non autorizzava confidenze o approcci maldestri, Orefice faceva della sua sicumera e del suo ruolo uno scudo al cui riparo si sentiva sicuro, e come spesso i perfezionisti diventava irascibile con i suoi giornalisti. A volte prendendo anche delle cantonate per eccesso di diffidenza e di irascibilità.

Una mattina, di lunedì (lo racconto perché ero dirimpettaio di postazione nella sala stampa della Camera, e ne son stato casuale testimone) erano le 9 non c’era ancora quasi nessuno. Gli si accosta un suo redattore, che seguiva l’economia, un giovane mite e perbene, che gli fa questo discorso: “Vitto’, che hai fatto ieri? Hai seguito le partite?”. “Non seguo il calcio”. “Sei andato al cinema?”. “No”. E il redattore, non sapendo in quale abisso sta per cascare dice: “Eh già, noi con la nostra comune propensione per il risparmio…”. Orefice non lo fece finire: gli rovesciò addosso: “sei un fasciata, sei un nazista” ( chissà aveva intravisto una allusione alla sua origine ebraica NdR). Fatto sta ce il giovane redattore restò sbigottito, anzi impietrito e non riuscì a emettere neanche due parole di scusa, del resto non sarebbero servite.

Un’altra volta prese a male parole una sua redattrice, colpevole di aver bucato alcune frasi di Craxi (per colpa mia: la collega era andata a seguire la direzione del Psi e ne diede un resoconto come altri colleghi; io incrociai Craxi in ascensore e gli strappai una dichiarazione esclusiva, Orefie la lese sull’Ansa e chiese conto alla sua redattrice, che poverina non sapeva che cosa fosse successo. Le male parole si sprecarono.

La svolta (e la tragedia)

Mi rendo conto di aver tratteggiato del personaggio Oreficelore professionale e il carattere spigoloso e scostante. E’ un ritratto incompleto. Dell’essere umano la conoscenza non è mai definitiva, e di Orefice emerse anche un’altra faccia, quella del nonno tenero e umanissimo, sconvolto dalla tragedia che colpì la nipote, bellissima e amatissima. Vittima a 24 anni di uno dei mali del nostro tempo: la depressione. Il male oscuro, a cui Giuseppe Berto, che ne soffrì, dedicò l’omonimo libro. Questa specie di male di vivere, su cui il luminare Giovan Battista Cassano, di Pisa ha fatto tante ricerche, un male subdolo, apparentemente senza motivi, che colpisce persone che hanno tutto per essere felici, eppure si sentono come una lampadina che non si accende.

La fine tragica della nipote, che aveva peraltro fatto un matrimonio sfarzoso al quale aveva partecipato mezzo mondo politico, si è abbattuta come un fulmine sulla quercia Vittorio Orefice. Che reagì nell’unico modo possibile: pur col cuore straziato non si pianse addosso. Cominciò a fare delle conferenze in giro per l’Italia, poi scrisse un libro sulla vicenda e sul problema e lo presentò in giro per le scuole, soprattutto ai giovani. Il libro si intitola ‘’Il male di esistere’’ Riecheggia il verso montaliano:’’Oggi il male di vivere ho incontrato’’. In questo suo peregrinare per spiegare ai giovani coetanei della nipote amata forse cercava l’illusione di riportarla in vita. Orefice diventò più fragile e fu visto in un’altra luce, la sventura rende più umani e consapevoli anche gli altri che la osservano. Secondo una certa teoria scientifica, i grandi dolori abbassano le difese immunitarie. Orefice si ammalò di leucemia e morì in una età ancora operosa: a 74 anni, nel 1998. Di lui Giulio Andreotti scrisse Corriere della Sera il giorno della sua morte: ‘’Fu governativo ma mai servile’’.