Ci vogliono radici per costruire biblioteche: dai Gifuni al Premio “Giambattista Gifuni” .

Su questo tema Floriana Conte, professoressa di Storia dell’Arte nell’Università di Foggia, alla quale è stato assegnato il Premio di cultura Giambattista Gifuni, ha tenuto una lectio magistralis l’8 marzo durante la cerimonia svoltasi nella Biblioteca della Camera dei deputati. Frequenti gli accenni da parte sua e di altri relatori alla nostra testata.

Il testo che qui pubblichiamo riproduce integralmente la lectio magistralis, ma per ragioni di spazio, riproduciamo solo una parte del corredo iconografico proiettato durante la cerimonia)

*****

“Che ci faccio io qui?” mi pare un esordio adeguato (non solo per citare il titolo della fortunata rubrica domenicale su “Il Messaggero” di Enrico Vanzina). Ricevo un premio per la diffusione del libro e della lettura, per il quale ringrazio Cinzia Greco per la Fondazione Nuove Proposte Culturali, il Presidente del Premio Giovanni B. Gifuni e, con lui, tutta la famiglia Gifuni; ringrazio Enrico Vanzina, un maestro nel cinema, nella scrittura e nella fotografia che ha accettato generosamente di parlare di me, onorandomi di un’amicizia ormai decennale.

Un’idea di cosa ci faccio io qui ce l’ho: effettivamente leggo libri tutti i giorni, ne ho scritti alcuni e delle parole che scrivono e diffondono gli altri promuovo la lettura e l’ascolto. Promuovo la lettura facendo lezione all’università, parlando in occasioni pubbliche, scrivendo di libri e di tutto quello che dai libri scaturisce: la pittura, la scultura, le arti performative drammatiche e post drammatiche, il cinema.

Soprattutto scrivo delle ricadute ramificate dei libri in una rubrica che alcuni di voi conoscono, che è ospitata dal dicembre 2021 da “Bee magazine” (testata online del gruppo “The Skill” diretta da Mario Nanni, che è qui in sala e che ringrazio per lo spazio e per la libertà che mi offre, insieme all’editore e con i nostri bravi e pazientissimi collaboratori). Ho intitolato la rubrica “Per capire l’arte ci vuole una sedia”, rubando un’affermazione al pittore e docente svizzero Paul Klee e l’icona a un film che è stato molto importante in un mio libro [Tra Napoli e Milano. Viaggi di artisti nell’Italia del Seicento. I. Da Tanzio da Varallo a Massimo Stanzione, Edifir 2012] per risolvere un enigma legato a un ritratto dipinto: il film è Vertigo di Hitchcock.

Il titolo della rubrica allude a due cose: la prima è che scrivo articoli di lunghezza sfiancante che richiedono una sedia e una buona dose di pazienza per essere letti; la seconda è che un aspetto piuttosto repellente del mio lavoro risiede nel fatto che per studiare dipinti e sculture, fare ricerca, vedere film, andare a teatro e poi scrivere devo stare seduta a lungo, spesso scomodissima. Da Balzac a Moravia, da Roberto Longhi a Lea Vergine, non troverete quasi nessuno che abbia dichiarato che l’atto di scrivere è un lusso e un divertimento. Non è un divertimento; in realtà è un’espiazione. Spesso si scrive come se si avesse l’acqua che arriva alla gola e il pugnale puntato alle spalle. Poi però ci sono le gioie del lavoro, come quando l’artista che ti legge e si riconosce, ti dice pure che gli hai fatto capire una serie di cose della sua opera a cui non aveva mai pensato. Lo dico senza alterigia, pur se non ho mai finto modestia: chi affronta qualcosa di enigmatico come l’arte non può permettersi di essere modesto. Ma neanche può permettersi di non essere umile. Perciò sono grata a chi, qui in sala, è piaciuto ciò che penso e che dico. Si tratta delle stesse persone con cui condivido anche il modo di intendere radici comuni.

Dalle radici parto, dunque, in entrambi i quadri in cui ho strutturato questa lectio.

Nel primo riassumerò attraverso quali figure la famiglia da cui proviene l’intellettuale al quale il premio è intitolato, Giambattista Gifuni, guadagna progressivamente un proprio spazio in quello che fu il Regno di Napoli nell’ambito della creazione artistica e poi anche nella tutela e nella conservazione della memoria del patrimonio culturale.

Nel secondo quadro dirò qualcosa a proposito delle motivazioni profonde del mio rapporto con i libri, con la lettura e con la scrittura.

Ho architettato la lectio anche per dare conto di entrambe le mie anime. La prima parte sarà quindi più noiosamente professorale (come se fosse una vera e propria conferenza scientifica), la seconda passerà a un tono divulgativo e personale (almeno, questa è l’intenzione). Il modello è l’inarrivabile conferenza di Tilda Swinton storica dell’arte, prima seria, poi svaporata in Il capolavoro di cemento nel penultimo lungometraggio di Wes Anderson (la più ironica traduzione visiva di Il capolavoro sconosciuto di Balzac, il racconto che ha ossessionato generazioni di artisti visivi); per questo con ciò che indosso cito il punto di arancione della seta dell’abito che Swinton sfoggia nel film e, nelle copertine delle due sezioni del mio intervento, i titoli di testa del Capolavoro di cemento.

- Radici: prima di Giambattista Gifuni

Le notizie più antiche a me note di attività culturali di un antenato di Giambattista Gifuni sono reperibili in fonti elaborate in quello che fu il Regno di Napoli, riguardano attività artistiche e sono settecentesche e ottocentesche. Come è prevedibile date le epoche in questione, le notizie riguardano due avi di Giambattista Gifuni che furono colti membri di ordini religiosi.

Tilda Swinton nel ruolo della storica dell’arte J.K.L. Berensen nel film Il capolavoro di cemento di Wes Anderson (episodio 2 di The French Dispatch, 2021)

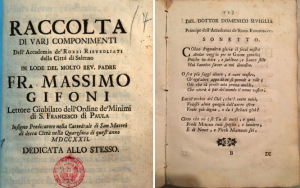

Devo la conoscenza della prima fonte a Fabrizio Gifuni. Si tratta di un libro dedicato il 25 marzo 1722 a un frate, Massimo Gifoni, predicatore nella cattedrale di San Matteo a Salerno. Il libro contiene numerosi componimenti encomiastici dedicatigli dai membri dell’Accademia dei Rozzi risvegliati di Salerno. Nel libro sono riservati al frate gli ovvi allocutivi topici di questo tipo di poesia d’occasione: il Principe dell’Accademia (cioè colui che in Accademia ricopre la carica che oggi corrisponde a quella del presidente) comincia la sua poesia rivolgendo a fra’ Massimo l’appellativo “Gifon gentile”.

La seconda fonte è ancora più rara della prima nelle biblioteche internazionali. La Library of Congress a Washington ha una sezione in cui è possibile consultare in forma digitale la prestigiosa donazione di Albert Schatz, un mercante tedesco melomane, musicologo e librettista (1839–1910; notizie su di lui qui: https://www.loc.gov/collections/albert-schatz/about-this-collection/). Schatz incrementò la sua ardente passione musicale collezionando rarità: fa parte della sua donazione alla Library of Congress la cantata La fuga in Egitto per la festività del patriarca san Giuseppe, stampata a Napoli nel 1820 e della cui musica è autore il maestro di cappella a Napoli Michele Perla, nato a Martina Franca nel 1734. Nel libriccino un don Giovanni Battista Gifuni (omonimo del Presidente del premio) è accreditato come “librettista” insieme al napoletano Colombano Cappelli (che era un membro dell’Accademia dell’Arcadia in Roma con il nome di Florisbo Spartense, stando al frontespizio: questo è un inaspettato punto di contatto anche con chi vi parla, dato che io stessa sono arcade col nome di Cleorinda Aracinzia).

La coincidenza sinergica tra un avo di Giambattista Gifuni, un’opera scritta per essere rappresentata in pubblico, i libri, l’Accademia dell’Arcadia, Martina Franca (sede del Gruppo “Nuove Proposte” e città di origine della famiglia del fondatore del Piccolo Teatro, Paolo Grassi) sembra un po’ una sorta di premonizione che ci traghetta fino alla fine del secolo.

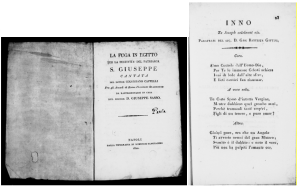

Al biennio 1888-1889 risale un piccolo corpus di reperti: come per la prima fonte settecentesca, ne devo la conoscenza a Fabrizio Gifuni, che l’ha condiviso con me; devo la possibilità di studiarlo a Giovanni B. Gifuni, che me ne ha fornito le riproduzioni dopo. Si tratta di quattro locandine di spettacoli messi in scena a Lucera nel teatrino del Convitto nazionale Brogia da alcuni alunni. Il Convitto (ora intitolato a Ruggero Bonghi) aveva sede nell’edificio che fu il convento di San Bartolomeo dei padri Celestini dal XIV secolo (ora è un bene aperto al pubblico grazie al volontarismo benemerito del FAI e non grazie allo Stato, come sempre più frequentemente accade: https://fondoambiente.it/luoghi/convitto-nazionale-statale-r-bonghi?mfi). Nel 1807 il re Giuseppe Bonaparte utilizzò saggiamente come patrimonio per il Convitto i beni accumulati dai Celestini. Lo istituì con decreto reale nel 1807: anche Lucera, come Napoli, fu eletta tra le “sedi dell’istruzione pubblica” napoleonica in Italia, di cui fece parte anche la neonata Scuola Normale Superiore, fondata a Pisa tre anni dopo. Gli alunni attori amatoriali non erano, quindi, studenti qualsiasi, perché al Convitto nazionale Broggia si faceva alta formazione per forgiare le classi dirigenti locali. Vari ex alunni entrarono nei ranghi nazionali come ministri, governatori della Banca d’Italia e segretari del Senato e della Presidenza della Repubblica (A. Salandra, F. Lastaria, P. Tandoia, E. Tommasone, Umberto Bozzini e il figlio di Giambattista Gifuni, Gaetano, padre di Giovanni e Fabrizio). Al convitto studiò anche Giuseppe Gifuni, lo zio paterno più giovane di Giambattista Gifuni (Giuseppe era fratello del padre di Giambattista, Gaetano, bisnonno di Giovanni e Fabrizio; tra zio e nipote c’era una differenza di più o meno soli vent’anni). (fig. 8) Giuseppe Gifuni doveva essere tra gli attori dilettanti più promettenti e versatili del Convitto tra 1888 e 1889: in due occasioni, durante le recite del 9 febbraio e del 13 febbraio 1888, declama un Prologo e un Commiato degli spettacoli in cui interpreta anche dei ruoli, ed è dotato di doti performative articolate se le locandine testimoniano che prende parte anche all’opera comica in prosa e musica con ballo e ginnastica Il saggio (un lavoro di Alfredo Soffredini per uso di istituti e collegi) e come musicista alla Polka.

Giuseppe Gifuni recita nella commedia La china del vizio di Ippolito Tito d’Aste (1881); nell’operetta buffa Il barbiere e l’avaro (ai cui balli e canti prende parte anche Ignazio, un altro membro della famiglia); recita nel dramma La gerla di papà Martin di Cormon e Grange; nella commedia La statua di Paolo Incioda (scritta in milanese col titolo La Statôa del sciôr Incioda del primo librettista di Puccini, Ferdinando Fontana, ottenendo successo enorme grazie all’interpretazione di Edoardo Ferravilla, il più grande comico del teatro milanese).

Le locandine degli spettacoli degli alunni del Convitto nazionale Broggia di Lucera, 1888-1889. Ph.: Giovanni B. Gifuni

Arrivo al secolo scorso, con la famiglia Gifuni ormai da molto tempo stabile a «Lucera,”città dai bei portali”, come la definisce Riccardo Bacchelli» nell’articolo Lucera su «La Stampa» del 18 giugno 1929.

Là oggi tra palazzo Gifuni e la biblioteca comunale già diretta da Giambattista Gifuni si conservano la biblioteca e l’archivio personale di Giambattista. Il tassello novecentesco che ora vi illustro è emerso durante la mia prima visita una mattina di agosto alla biblioteca e all’archivio privato della famiglia Gifuni.

Una parte della biblioteca di palazzo Gifuni a Lucera. Ph.: Fabrizio Gifuni

Quella mattina ho messo in atto il piccolo rito di ogni volta che entro in una biblioteca privata della quale desidero cominciare a capire la stratificazione: scorro con lo sguardo il dorso dei libri, ne cerco uno la cui lettura ha avuto una certa importanza per me e chiedo il permesso di sfogliarlo. A casa Gifuni ho scelto una copia di uno dei romanzi del Novecento la cui lettura si è poi rivelata piena di fuochi d’artificio nel mio percorso di giovanissima lettrice e poi giovane studiosa, Forse che sì forse che no, l’ultimo romanzo di d’Annunzio, pubblicato nel 1910, che ha ispirato Luchino Visconti per Vaghe stelle dell’orsa. Il romanzo è dedicato alla marchesa Luisa Casati Stampa, che fece di sé stessa un’opera d’arte vivente, alla quale ho a lungo dedicato attenzione nei miei studi e per la quale di nuovo, nei prossimi mesi, sono felice di poter spendere energie per una voce dell’erigenda Enciclopedia dannunziana online di Treccani.

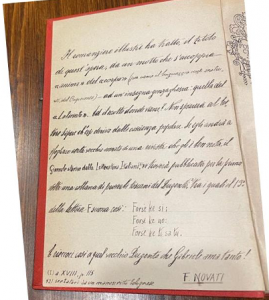

La copia a casa Gifuni è una prima edizione che contiene nella pagina di guardia un sommario di pugno del nonno di Giambattista, Nicola Gifuni. Nicola trascrive dall’articolo Per l’origine del motto:”Forse che sì, forse che no” pubblicato sulla rivista scientifica «Archivio Storico Lombardo» (vol. 42) nel 1915 (pp. 238-239) in punto di morte da uno degli studiosi più poliedrici che l’università italiana abbia avuto: il cremonese Francesco Novati, normalista, professore universitario a Palermo, a Genova, infine a Milano, capace di scrivere contemporaneamente e con competenza di periodi e argomenti molto diversi, dalle Baccanti di Euripide (così importanti per gli sviluppi del teatro post drammatico negli anni Sessanta) ai golosi in Purgatorio, dalle Nozze di Figaro alle poesie popolari sarde, da un affresco milanese ad Alfieri, e per questo odiatissimo dai suoi paludati, più anziani e più ordinari colleghi che ne ostacolarono in tutte le maniere possibili le aspirazioni di veloce miglioramento accademico e, in generale, professionale. La trascrizione da Novati di mano di Nicola Gifuni mostra che tra 1910 e 1915 nell’apparentemente periferica Lucera c’erano dei lettori di libri che sapevano muoversi benissimo nel panorama della storia e della filologia letterarie e culturali italiane, se Nicola si affida all’autorevole “Archivio Storico Lombardo” e a Francesco Novati per l’esegesi sicura del titolo del libro di d’Annunzio.

La pagina di guardia della copia di Forse che sì forse che no, Milano 1910, di proprietà di Nicola Gifuni. Ph.: Giovanni B. Gifuni

Lo stesso aggiornamento continuo sulle tendenze e sugli orientamenti della cultura contemporanea saranno poi propri di Giambattista, avvocato per tradizione familiare, bibliotecario e studioso per ferrea scelta, che vivrà a Lucera per tutelarne quotidianamente il patrimonio pubblico su ogni versante, fino a soffrire di reumatismi pur di presidiare la biblioteca. “Nella Comunale di Lucera l’umidità trasuda dal pavimento e il valente bibliotecario, educatore e studioso, Giambattista Gifuni soffre di reumatismi”: così Francesco Barberi descrive Gifuni, assegnandogli un posto d’onore nella ricognizione della situazione disperata delle biblioteche pubbliche meridionali (Barberi era direttore della Biblioteca Angelica a Roma dal 1944 e aveva conosciuto Gifuni quando era stato Soprintendente a Bari dal 1935).

Giambattista Gifuni diede grande importanza alle arti visive: ebbe a cuore la storia dell’arte e il teatro (avendo cura in particolare del teatro Garibaldi in Lucera, come con amorevole tenacia fa ora suo nipote Fabrizio). Storia dell’arte e teatro: arti visive accomunate dalla parola come parti vive del patrimonio culturale. Gifuni cercò di tutelare, strappandole al localismo, le cose di cui scriveva e parlava sui giornali e nei suoi libri e introducendo nel dibattito scientifico internazionale alcune opere d’arte da lui segnalate o attribuite (alle sue intuizioni non sempre corrisponde il corretto riconoscimento da parte degli studiosi moderni che, poi, si sono magari accollati i meriti delle sue restituzioni).

Gifuni attira l’attenzione sul crocifisso gotico doloroso nella cattedrale; sui frammenti di monumenti funebri e, in particolare, sulla tomba a parete dei fratelli Giulio e Ascanio Mozzagrugno (1605), di cui intuisce la qualità sostenuta nelle parti scultoree, definendola dotata di “due bellissimi busti ed un notevole bassorilievo della Vergine (sec. XVII)” (Gifuni, Lucera, 1937, p. 22.). Solo da pochi anni e grazie a questa antica segnalazione la tomba è stata attribuita a Pietro, il padre di Gian Lorenzo Bernini [Mario Panarello ha stabilito l’attribuzione nell’articolo Modelli toscani nel meridione. Riflessioni attorno ad alcune opere di Pietro Bernini, Tommaso Montani e Giovan Domenico Monterosso, in “Esperide, Cultura artistica in Calabria. Storia, Documenti, Restauro”, IV, 1-2, 2011, ma uscito nel 2014, pp. 14-39; nel 2015 è uscito, indipendentemente e senza riferimenti a Panarello e a Gifuni, Fernando Loffredo, Shortly Before Rome: New Works by Pietro Bernini for the Mozzagrugno Monument in the Cathedral of Lucera, in “Zeitschrift für Kunstgeschichte”, 78. Bd., H. ¾, 2015, pp. 488-497].

Pietro Bernini, Tomba dei fratelli Mozzagrugno, 1605, Lucera, duomo

Non scontate appaiono certe attribuzioni di Gifuni sostenute da corretta filologia dello stile, sorprendenti per uno studioso che di mestiere non era specializzato nelle arti visive. In particolare, grazie al suo libro su Lucera aggiornato nel 1937, da quell’anno sarebbe potuta entrare senza incertezze nella bibliografia su Massimo Stanzione la pala con Il miracolo di Soriano, un grande quadro con quattro figure nella chiesa di San Domenico che ora è oggetto di studio mio e di Giovanni B. Gifuni: “un ampio dipinto di Massimo Stanzione (sec. XVII) – Il miracolo dell’effige di S. Domenico in Soriano – nel quale cogliamo specie nella espressione intensa e commovente del frate adorante l’immagine del taumaturgo castigliano, quegli accenti di viva pietà che distinguono le opere del Carracci (Annibale) e del Reni, ispiratori dello Stanzione (Gifuni, Lucera, 1937, p.29).

Quando Gifuni raccoglie i suoi scritti di storia dell’arte antica e militante in libri, ne è anche un abile promotore nella comunità scientifica internazionale di primo piano: dona copie dei suoi scritti alla più importante biblioteca specializzata in storia dell’arte del mondo che ha sede ancora oggi nel Kunsthistorisches Institut di Firenze (la biblioteca ove il tempo mio primo e di me si spendea, e si spende, la miglior parte). Gifuni promuove Lucera anche legandosi di amicizia ai maggiori uomini di cultura dell’epoca, tra i quali Croce, Prezzolini, Papini, Bartoccini, Ungaretti (quest’ultimo fu amico contemporaneamente di Gifuni e di Mario Schifano). Non a caso il poeta Umberto Fraccacreta coniò la formula: “A Lucera c’è Gifuni”.

Quando Gifuni raccoglie i suoi scritti di storia dell’arte antica e militante in libri, ne è anche un abile promotore nella comunità scientifica internazionale di primo piano: dona copie dei suoi scritti alla più importante biblioteca specializzata in storia dell’arte del mondo che ha sede ancora oggi nel Kunsthistorisches Institut di Firenze (la biblioteca ove il tempo mio primo e di me si spendea, e si spende, la miglior parte). Gifuni promuove Lucera anche legandosi di amicizia ai maggiori uomini di cultura dell’epoca, tra i quali Croce, Prezzolini, Papini, Bartoccini, Ungaretti (quest’ultimo fu amico contemporaneamente di Gifuni e di Mario Schifano). Non a caso il poeta Umberto Fraccacreta coniò la formula: “A Lucera c’è Gifuni”.

L’eredità intellettuale e civile di Giambattista Gifuni è trasmigrata nei nipoti, entrambi attivi custodi e promotori della tradizione familiare lucerina: Giovanni, già bibliotecario alla Camera dei deputati, è coltissimo conoscitore di cinema, musica e letteratura internazionale, oltre che saggista. Fabrizio ha unito al rapporto privilegiato, passionale e quasi fisico con i libri una vocazione artistica mai disgiunta da quella di cittadino attivo promotore e conservatore della tradizione teatrale anche a Lucera (si è compiuta una certa evoluzione a partire dagli avi don Giovanni Battista, librettista nel Settecento, e Giuseppe e Ignazio, attori adolescenti, pur se in un contesto scolastico, nell’Ottocento!).

Quadro 2. Orchidee dall’obitorio

Quando ho appreso che ero stata scelta per questo premio ho provato grande gioia ma anche incredulità, consapevole che altri avrebbero potuto ottenerlo al posto mio e che altri ben più titolati e più avanti con gli anni di me lo hanno ottenuto nelle edizioni precedenti.

La mia gratitudine è tanto più profonda quanto più misuro i miei meriti personali. Ogni persona che scrive desidera ottenere dei riconoscimenti. Anch’io lo desidero, ma non mi è stato possibile apprendere la vostra decisione senza confrontare l’importanza del premio con quello che io realmente sono: una donna quasi giovane, ricca soltanto dei suoi dubbi e di opere e idee che fermentano in cantiere. In un’occasione come questa ha senso quindi che esprima l’idea che mi son creata di ciò che trasforma a volte in arte, e sempre in salvezza, le parole scritte.

Nel mio rapporto con i libri e con la scrittura c’è un punto in comune con la biografia di altri scrittori, studiosi e artisti. La scrittura, gli scrittori, non vengono fuori da case senza libri. Per poter scrivere, per poter fare letteratura e arte, bisogna che ci sia una stretta connessione con le biblioteche, con i libri, in definitiva con la tradizione.

Anche io vengo fuori da case in cui per me sono state costruite biblioteche. Nella mia famiglia la caccia ai libri che volevo leggere veniva prima di ogni altra cosa, letteralmente.

Nei libri mia madre ha scovato il mio nome: mi chiamo Floriana perché Ugo Foscolo ribattezzò la figlia Mary come la regina del Rinaldo di Torquato Tasso (insieme al nickname foscoliano ho ereditato precocemente pure “quello spirto guerrier ch’entro mi rugge”).

La leggenda familiare vuole che io abbia imparato a leggere a tre anni sui libri a portata di mano in casa, a partire dalle fiabe e dalle favole e compresa l’Enciclopedia Minerva, appartenuta a mia madre, che sfogliavo moltissimo: un’enciclopedia cartacea come strumento per scoprire il mondo che oggi il presentismo che obbliga a googlare e poi a dimenticare ha abolito. Leggevo i libri che mi venivano regalati, sostenuta dalla costante lettura ad alta voce di mia madre e dagli strumenti che oggi sono stati sostituiti dagli audiolibri, dei quali sono ascoltatrice accanita: le fiabe sonore dei Fratelli Fabbri su 45 giri i cui albi erano illustrati dai maggiori illustratori italiani (i miei preferiti erano Ugo Fontana, in arte “Una”, e Rino Ferrari, in arte “Ferri”).

Ugo Fontana (“Una”), tavola da Il serpe bianco; Rino Ferrari (“Ferri”), tavola da Rosaspina

Grazie ai libri si formano i miei primissimi ricordi sonori e visivi in età prescolare e scolare: sono legati a mia madre che legge per me ad alta voce tutte le fiabe possibili in libri con illustrazioni non infantilmente ammiccanti come quelle che vedo oggi; sono legati a libri che avvicinano alla storia e alla grande letteratura italiana e mondiale attraverso riduzioni commentate che incoraggiavano a leggere, poi, i libri per intero: fu il caso di Il grande libro del romanzo, un’antologia di Giuliana Pandolfi per Mondadori, dalla quale appresi l’esistenza del Nibelungelied e di un libro dal titolo e dalla lingua stranissimi, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, che solo ormai trentenne capii veramente e amai molto dopo avere visto per la prima volta Fabrizio Gifuni in L’ingegner Gadda va alla guerra o della tragica istoria di Amleto Pirobutirro. E ci scappò pure l’edizione integrale di Cime tempestose a 7 anni, che fece diabolicamente capolino in una innocua collana Mondadori di libri per bambini e ragazzi le cui punte di diamante erano L’isola del tesoro, Piccole donne e Piccole donne crescono (oggi l’editor capace di inserire uno dei romanzi preferiti di Carmelo Bene in una collana simile finirebbe scuoiato prima del licenziamento).

Cesare Paperini, Epopea omerica. Iliade e Odissea (traduzioni di Vincenzo Monti e Ippolito Pindemonte), nel loro intreccio, nei loro episodi più notevoli, nei loro personaggi principali. Antologia per la seconda e terza classe della scuola media e classi affini […], Torino, Società Editrice Internazionale, 1958.

“Le scene che illustrano il testo, amorosamente concepite in armonia con tutto l’insieme dall’autore del volume, sono state realizzate dalla magica penna di un insigne pittore” (Paperini, Prefazione, p. VII)

Alcuni ricordi affettivi della mia infanzia e adolescenza sono legati a libri che ho chiesto di ricevere in regalo e potrei enumerarne moltissimi, ognuno legato a una persona precisa: mi limito al cofanetto illustrato con le riproduzioni da Aubrey Beardsley con tutti i racconti di Edgar Allan Poe atteso a lungo e che, a quindici anni, mio padre mi porta un pomeriggio di ritorno dal lavoro; io facevo gli odiati compiti di matematica ma quel giorno più non continuai avante.

Aubrey Beardsley, tavola da I delitti della Rue Morgue per The Works of Edgar Allan Poe (Chicago 1894-1895) su una facciata del cofanetto di Edgar Allan Poe, Racconti del terrore. Racconti del grottesco, Racconti di enigmi. 3 voll. Traduzioni di Delfino Cinelli e Elio Vittorini, di Alex R. Falzon ed Elio Vittorini, di Delfino Cinelli, Vincenzo Mantovani, Elio Vittorini, Mondadori 1991

Esiste ancora nelle mie giornate oggi l’intera biblioteca che uno zio, Pietro, che mi ha molto amato e che non c’è più, mette insieme in pochi anni nel suo studio a Milano per favorire le mie ricerche in storia dell’arte e per rafforzare il legame tra noi due (si tratta della stessa persona alla quale devo la prima conoscenza della pittura di Mario Schifano nel declino da cronaca nera dagli anni Ottanta, che poi ha portato a un libro che ho scritto e pubblicato l’anno scorso nella Collana “Il Bosco Parrasio” dell’Accademia dell’Arcadia grazie a un’idea di Luca Serianni e al consenso di Maurizio Campanelli e del Savio Collegio dell’Arcadia).

Dunque, la mia storia di storica dell’arte comincia con i libri, ma non con i libri di storia dell’arte (una genesi comune ad altri storici dell’arte che ammiro). Non sapevo niente di leggende degli artisti né delle funzioni dell’arte imitativa né andavo al cinema e a teatro ma, crescendo, nei libri che preferivo le immagini e gli oggetti d’arte esercitavano un ruolo nella vita emotiva e sociale, potevano prevalere sul degrado di persone e luoghi, potevano perfino assumere un ruolo soprannaturale, modificarsi imitando la natura come simulacri o addirittura vendicarsi dell’incuria degli uomini per sé stessi e per il prossimo. Le parole che stanno attorno alle immagini che ancora condizionano il mio modo di guardare erano in romanzi come La cugina Bette e Il cugino Pons di Balzac; la strategia di messa in scena e di rielaborazione statica o dinamica di immagini del passato e della contemporaneità stava in film come Rocco e i suoi fratelli e Gruppo di famiglia in un interno di Visconti, in Novecento di Bernardo Bertolucci, poi in L’età dell’innocenza e Life Lessons di Martin Scorsese.

Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray. Traduzione di Raffaele Calzini. Introduzione di Masolino d’Amico, Mondadori 1991

Il mio “libro da capezzale” arriva a quattordici anni. In una sola notte di metà settembre leggo la traduzione di Raffaele Calzini del Ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, incastonata in una copertina che mi fece inseguire per sempre la pittura grondante luce e materia di John Singer Sargent. Quella sera non sono al meglio delle mie potenzialità di lettrice a causa di un piccolo intervento che ho subito alla mandibola; dal mio letto a castello nella casa di campagna che non c’è più posso scegliere tra i miei primi due Shakespeare in edizione bilingue, Re Lear e La tempesta, e Dorian Gray: sono i tre libri che i miei genitori mi hanno permesso di comprare alla Libreria Laterza a Bari (ogni volta che si andava da un medico la ritualità prevedeva che potessi comprare dei libri). Inizio con Dorian Gray perché penso che per dedicarmi a Shakespeare ci vuole molta attenzione: Lear e La tempesta sono destinati a essere rappresentati, e so ancora poco di teatro, di inglese e di traduzione, invece Dorian Gray è un romanzo breve, un genere al quale sono già abituata. Dopo il prologo, non riesco più a smettere: quel libro mi parla in una lingua nuova, mettendo insieme la malia esercitata dagli oggetti, dai libri, dal teatro e dai maestri non convenzionali, quelli che seducono senza salire in cattedra.

Quella lettura notturna (poi ripetuta numerose volte negli anni seguenti) è stata fondamentale nella mia educazione anche sentimentale alla cultura, al potere sensuale ed educativo delle opere d’arte, dei libri e delle parole declamate ad alta voce, in teatro o in un giardino domestico o in una casa privata. Il libro mi rivelò in modo ancora oscuro che le immagini imprigionate in un quadro hanno un potere sul cervello, cambiano le relazioni tra le persone e la vita, se unite al potere delle parole dei libri e delle parole a teatro, al cinema, alla radio. Ancora oggi Il ritratto di Dorian Gray è il libro più potente che io conosca sull’effetto che tutte le arti visive e le parole dei libri esercitano sull’animo umano.

Ho provato molte volte, da allora, che spesso ci tengono in vita la memoria di una poesia, di una musica, di un’esperienza visiva. Quando scrivo e creo o ricostruisco una storia con travaglio, mi tiene a galla la voce di chi aveva già scritto e creato in vario modo (la voce dei poeti e degli artisti). Tutta la storia dell’uomo conferma che la parola scritta incisa nella memoria individuale può essere uno dei sostegni, uno dei pilastri che lo aiutano a resistere: qui a Roma nel carcere nazista di via Tasso 145, oggi sede del Museo della Liberazione, i graffiti dei prigionieri torturati o condannati a morte nelle celle riproducono versi dalla Commedia di Dante che, grazie alla memoria scolastica oggi non più esercitata, permettevano a quegli uomini di sentirsi liberi; in un film anche premiato dall’Academy come Il bacio della donna ragno la memoria del cinema permette di sopravvivere a due detenuti in un carcere argentino durante la dittatura militare grazie all’immaginazione, e perfino di avvicinarsi come mai avrebbero potuto credere.

Anche dai ritardi e dalle assenze sono scaturiti desideri, vocazioni e imprevisti. Crescere in provincia e frequentare solo per determinati periodi dell’anno i luoghi dove succedono le cose è stata una fortuna (fino a poco tempo fa non la pensavo così). A differenza di altri coetanei, io ho avuto molto tempo da impegnare leggendo libri e vedendo film che alimentavano il desiderio feroce di stare da un’altra parte, tanto da trasformare la perifericità in un valore.

Solo grazie all’autoanalisi che molti di noi si sono ritrovati a fare durante la peste del 2020 ho confidato alle persone care, e via via a cari o nuovi amici, che a diciassette anni nell’imminenza della maturità classica avevo confusamente pensato di tentare l’ammissione a una scuola milanese o romana in cui studiare regia, sceneggiatura, o entrambe le cose insieme; sarebbe stata una formazione completamente diversa da quella, letteraria e giuridica, prevalente in famiglia per chi aveva studiato (ma non mancava un pittore quadraturista, zio di mia madre); non ebbi il coraggio di parlare e ripiegai (se di ripiego si può parlare) su Lettere all’università, senza avere ancora chiaro come avrei potuto conciliare la vocazione alla scrittura con quella per le immagini in movimento. Solo dopo due anni e mezzo di totale autogestione arriva la fulgurazione. Vado controvoglia a una lezione di Storia dell’arte contemporanea dopo che un compagno di corso aveva insistito per condividere l’esperienza (“vedrai, finalmente uno che fa lezione in un modo che può piacerti”). Arrivo in ritardo nella piccola aula buia in cui parlava un professore fiorentino che aveva studiato a Pisa, più giovane della media, vestito in modo non ordinario per essere un professore, per giunta con i riccioli lunghi sulle spalle, per stare all’iconografia.

Francesco Saverio Altamura, I funerali di Buondelmonte (scena storica), 1858-1861, olio su tela, 106 x 214 cm, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, inv. 1285

Stava raccontando quanta tradizione figurativa c’era in un grande quadro rettangolare che non conoscevo, I funerali di Buondelmonte di Francesco Saverio Altamura. Di certo, spiegato da un altro quell’oggetto ignoto sarebbe stato solo un noiosissimo quadro dipinto da un pittore patriota di Foggia che era stato acclamato nell’Ottocento e che aveva illustrato un momento di storia fiorentina presente nel XVI canto del Paradiso di Dante, nella Cronaca fiorentina di Dino Compagni e nelle Cronache di Giovanni Villani. Quel professore autore di una conversione in meno di due ore (si chiama Giancarlo Gentilini) durante quella lezione e per molte altre parlò di tutta l’arte del Medioevo e del Quattrocento che aveva portato a quel quadro, di quale fortuna aveva avuto, di scenografie teatrali e di carrelli cinematografici, di pittura preraffaellita, di fonti storiche e letterarie, dei riti funebri nel Medioevo e nel Rinascimento, fino ad approdare alle pratiche performative del Novecento, senza mai perdere di vista la filologia (questo fa la differenza tra uno storico dell’arte e un critico d’arte) e restituendo quell’opera (che altrimenti sarebbe apparsa solo “bella”) al fluire della storia in cui era nata e in cui poi era vissuta prima di diventare solo un reperto da museo.

Sono stata fortunata come pochi, perché poi alla Scuola Normale a Pisa di fulgurazioni ne ho avute altre, grazie a studiosi che non è eccessivo definire veri maestri e che ora sono miei colleghi. Ma quella prima rivelazione servì a farmi capire che incrementando lo studio della storia dell’arte sarebbe stato possibile conciliare l’inclinazione per le immagini declinate nella pittura, nella scultura, a teatro, al cinema, nei libri.

Quando si insegna e si fa storia dell’arte, infatti, si costruisce in qualche modo una drammaturgia e si allude in forma embrionale ai meccanismi del cinema: dalle origini accademiche della disciplina, si confrontano due immagini affiancando due proiettori (oggi si affiancano in una diapositiva unica), e si proiettano montandole in sequenza per ricostruire una storia prima frammentaria o inesistente.

Lo insegnò Roberto Longhi al giovane Pier Paolo Pasolini studente a Bologna che un’aula buia, un professore di storia dell’arte, due proiettori, due diapositive a confronto e le parole conciliano le immagini statiche con quelle in movimento e con il racconto di una storia. A questa rivelazione pensava proprio in questa forma Pasolini un anno prima di morire, ricordando come aveva inconsapevolmente imparato a fare il regista, con parole che ho sempre sentito profondamente vicine:

“Se penso alla piccola aula […] in cui ho seguito i corsi bolognesi di Roberto Longhi, mi sembra di pensare a un’isola deserta, nel cuore di una notte senza più una luce. E anche Longhi che veniva, e parlava su quella cattedra, e poi se ne andava, ha l’irrealtà di un’apparizione. […] Non sapevo nulla di incarichi, di carriere, di interessi, di trasferimenti, di insegnamenti. Ciò che Longhi diceva era carismatico. […] Sullo schermo venivano proiettate delle diapositive. I totali e i dettagli dei lavori, coevi ed eseguiti nello stesso luogo, di Masolino e Masaccio. Il cinema agiva, sia pur in quanto mera proiezione di fotografie. E agiva nel senso che una “inquadratura” rappresentante un campione del mondo masoliniano – in quella continuità che è appunto tipica del cinema- si “opponeva” drammaticamente a una “inquadratura” rappresentante a sua volta un campione del mondo masaccesco” (Pier Paolo Pasolini, recensione a Roberto Longhi, Da Cimabue a – Morandi, a cura di G. Contini, Mondadori 1974, in Pier Paolo Pasolini, Saggi sulla letteratura e sull’arte. II, Mondadori 1999, pp. 1977-1982).

Quante volte, poi, nel momento di sospensione della mia abituale natura, che è determinata da ciò che sto guardando e ascoltando, l’arte ha aggiunto nuove visioni e vedute insospettate a quello che si governa nella normale dimensione della vita.

Quando la passione per i libri, la scrittura, le arti visive a vastissimo raggio è diventata progressivamente un lavoro, ogni nuovo cimento diventava un modo di fare giustizia di qualcosa, per togliere le orchidee dall’obitorio e mi si sono spalancati davanti gli inferi. Euridice senza Orfeo, ho incontrato fantasmi che si accalcano alle falde delle gonne per essere restituiti alla loro storia terrena. Le cose meno brutte che ho scritto sono derivate da un’insoddisfazione infuocata, o dalla magia positiva di qualcosa che si evolveva, mai da una situazione di calma piatta.

Non potrei vivere senza leggere quotidianamente per potere scrivere. Soprattutto non potrei vivere senza l’arte degli altri. L’arte delle parole non è un diletto solitario: la lettura e la scrittura sono solitarie mentre si svolgono. Ma mentre leggo ho sempre in mente un filo che lega quel libro a un altro libro e a persone con cui vorrei parlarne. E mentre scrivo ho sempre presente uno o più destinatari ai quali desidero che interessi ciò che scrivo; se ciò che scrivo riscuote interesse, le parole e il modo in cui le ho messe insieme fanno nascere rapporti reali, di amicizia e mutuo scambio con quei destinatari ideali, o rafforzano l’amicizia e l’affetto già esistenti, oppure possono anche dividere.

Questo premio non è dunque per me in quanto persona, ma va al mio lavoro – un lavoro che non dà gloria né profitto, ma che crea con lo studio e le relazioni qualcosa che prima non esisteva, o che ricostruisce qualcosa che è esistito e che va ricomposto con pazienza ostinata. Lo considero un premio che mi incoraggia a continuare a identificarmi completamente nel mio lavoro.

I libri continuano a farmi entrare nel mondo che scelgo io, la lettura ancora mi possiede, mi apre la mente, mi dà una dimensione che un quotidiano spesso miserabile non può avere, se non in qualche momento miracoloso.

I libri continuano anche a darmi chiavi inusitate per stare in mezzo a quello che accade con chi fa accadere le cose, con coloro che agiscono nell’arte con l’atteggiamento di “lasciarsi occupare da” più che “occuparsi di”.

E in quanto persona plasmata dai libri e dall’arte, che se ne sente invasa fisicamente, fisiologicamente, concludo con una confessione: all’inizio del primo quadro e soprattutto in questo secondo quadro del mio intervento ho giocato di alessandrinismo. Ho montato piccole porzioni di scritti, versi e discorsi di scrittori e artisti che hanno ricevuto premi prestigiosi, o che erano in vena di bilanci, con miei meno brillanti paragrafi di raccordo: qualcuno avrà riconosciuto porzioni di scritti, versi e discorsi di Franco Battiato, Giacomo Leopardi, Dante Alighieri, Ernest Hemingway, Albert Camus, William Faulkner, Doris Lessing, Lea Vergine, Giovanni Testori. Non ho trovato un modo più adatto di mostrare quale rispetto e a volte venerazione io nutra per le parole degli altri.

Le parole pensate, scritte, visualizzate, illustrate, recitate dagli altri, dai grandi artisti, sono sempre migliori e più stimolanti, affascinanti, stupefacenti di quelle che riesco a scrivere io. Leggere e scrivere con questa forma di umiltà è l’unica maniera che conosco di continuare, ogni giorno, a meritare questo premio.

*Poiché Enrico Vanzina, il laudator di questa XXIIma edizione del Premio Giambattista Gifuni, non ha potuto partecipare alla cerimonia per un’indisposizione passeggera, è stato Giovanni B. Gifuni, in veste di Presidente del Premio, a presentare la premiata.

*L’associazione di promozione sociale “Lavori in corso”, attiva nel carcere di Foggia per la rete nazionale “Bambinisenzasbarre”, ha accettato il dono in libri che a ogni edizione del Premio viene messo a disposizione da Laterza per una realtà a scelta del premiato che abbia particolare bisogno di essere sostenuta dai libri e dalla lettura. In primavera Cinzia Greco, Giovanni B. Gifuni e Floriana Conte consegneranno la piccola biblioteca messa a disposizione da Laterza a “Lo spazio giallo” che nel carcere di Foggia ospita i detenuti e i loro figli minorenni per momenti di condivisione attraverso la lettura ad alta voce.

Floriana Conte – Professoressa associata di Storia dell’arte a UniFoggia (floriana.conte@unifg.it; Twitter: @FlConte; Instagram: floriana240877) e Socia corrispondente dell’Accademia dell’Arcadia