Gran parlare e qualche confusione di troppo sul tema del terzo mandato. Cioè sulla possibilità o no per i presidenti delle Regioni (non governatori: finiamola con questo imbroglio lessicale) e i sindaci delle città di candidarsi una terza volta, dopo essere stati eletti già due volte.

Schematicamente vediamo i pro e i contro.

Schematicamente vediamo i pro e i contro.

I contrari dicono: un terzo mandato porterebbe la permanenza in carica a 15 anni. Una vita! Il fascismo è durato 20 anni ed è sembrato, per molti italiani, una eternità. Il potere troppo a lungo detenuto può portare a incrostazioni, a nepotismi, a un abbaglio di prospettiva, per cui chi è in carica alla fine tende a considerarla “cosa propria” (se non cosa nostra).

Altra controindicazione: si tende a perdere il contatto con la realtà, che è la cosa più grave che guasta il rapporto tra elettore ed eletto, tra rappresentante e rappresentato. Altro effetto collaterale (gli effetti collaterali non ce li hanno solo i farmaci, evidentemente): non si creano le condizioni del ricambio, del rinnovamento; i giovani, di cui tanto si decanta il futuro come classe dirigente, stanno lì in lista d’attesa aspettando che il notabile, quasi intoccabile e aureolato da tanti mandati, si faccia finalmente da parte.

In effetti il potere di per sé, e naturalmente colui/colei che lo detiene, tende a perpetuarsi. Nei confronti del potere, il detentore ha lo stesso atteggiamento della donna innamorata in una poesia di Patrizia Valduga: rivolgendosi all’amante con una serie di inviti/preghiere/ esortazioni tutti all’all’imperativo, gli dice: inargentami, fondimi, confondimi. Ma soprattutto gi dice: eternami. Ecco, l’uomo di potere sogna l’eternità del potere, una eternità umana si capisce, ma che esprime l’ansia e la tendenza alla durata.

La durata è quindi uno dei connotati che riguardano il potere e chi lo detiene. Gli antichi Romani avevano capito la pericolosità di un potere che dura. Infatti i consoli venivano eletti per un periodo di sei mesi, rinnovabili, ma sei mesi. I Romani addirittura erano riusciti a dare un termine perfino alla dittatura: il dictator, chiamato a intervenire in casi difficili, come, diremmo oggi, un commissario straordinario, sapeva che doveva esercitare un compito per un periodo limitato, poi tornava al suo lavoro di prima (Cincinnato docet).

Un periodo di sei mesi, come quello consolare, oggi sarebbe del tutto irreale e improponibile, considerato che un presidente di Regione, un sindaco deve programmare, e ha bisogno di un periodo molto più lungo. Quando Craxi ebbe da Pertini nel 1983 l’incarico di fare il governo, con l’assenso della Dc, che nel 1979 gliel’aveva negato, disse: chiedo un periodo di almeno tre anni, come si addice a un professionista che assume un incarico.

Ma fatta la tara del tempo e dei secoli, è da notare che nei Romani della Repubblica c’era quasi una allergia o un timore congenito per l’uomo di potere che diventava troppo potente, e pericoloso per le sorti dell’istituzione repubblicana. E quando s’accorsero che questo pericolo stava diventando concreto non esitarono a uccidere quello che era considerato il più grande romano della storia, Giulio Cesare. Quasi un deicidio. Ma Bruto e Cassio lo fecero per amore della libertà.

Non è da sottovalutare questa caratteristica antropologica, questa componente di una specie di dna collettivo, diciamo così: facendo un volo di secoli, si può citare un altro caso di paura che fa parte del dna di un popolo: in quello tedesco, le vicende della guerra, soprattutto la Prima Guerra mondiale, hanno instillato la paura, quasi il terrore, dell’inflazione. Per comprare un chilo di pane il cittadino tedesco doveva portarsi appresso una valigia piena di marchi, come ci racconta Stefan Zweig nel “Mondo di ieri”.

Chiusa la digressione, ora veniamo alle ragioni di coloro che ritengono giusto che ci sia il terzo mandato per i presidenti di Regione e i sindaci di Città al di sopra di un certo numero di abitanti. E pure queste, come quelle contrarie, sono ragioni di peso, di principio anche.

Questa per esempio: come mai il deputato, il senatore può essere eletto, dallo stesso popolo che elegge i sindaci e i presidenti di Regione, non tre volte, ma quattro, cinque, sei e così continuando?

La Costituzione, oltre a non prevedere alcun vincolo nell’esercizio del mandato, non prevede alcun limite anche del numero dei mandati. E ciò spiega perché deputati e senatori, non solo i leader, ma anche personaggi di medio rango, siano stati eletti un certo numero di volte. Messa così la questione, non c’è violazione dell’articolo 3 della Carta costituzionale? Perché il terzo mandato si nega al presidente di Regione e al sindaco e non al deputato e al senatore? Perché i Padri costituenti non ritennero di porre un limite al numero dei mandati parlamentari?

Negli anni passati un limite ai mandati è stato previsto, ma solo all’interno dei partiti: il movimento Cinque Stelle lo fissò a due, con una qualche astrattezza che ha messo fuori gioco persone che pure avevano meritato e avevano anche ricoperto importanti incarichi istituzionali.

E la stessa Dc, per far entrare un po’ di aria nuova, aveva fissato il limite a quattro mandati, ma questa regola nella faticosa e incerta applicazione era fatta di tante eccezioni, al punto che la stessa eccezione era diventata a sua volta regola.

Un’altra ragione addotta dai favorevoli al terzo (ma per logica potremmo dire a una pluralità di mandati) va alla radice del potere sovrano del popolo, e quindi al cuore dell’articolo 1, secondo comma, della Costituzione: la sovranità appartiene al popolo, che la esercita per mezzo dei suoi rappresentanti. Per cui: ma se la gente lo vuole ancora quel presidente di Regione, o quel sindaco, perché impedirle di votarlo? Non è il popolo che decide? Che cosa spinge il popolo a votare anche per tre volte un presidente o un sindaco?

Per cui: ma se la gente lo vuole ancora quel presidente di Regione, o quel sindaco, perché impedirle di votarlo? Non è il popolo che decide? Che cosa spinge il popolo a votare anche per tre volte un presidente o un sindaco?

Perché ne ha sperimentato la competenza, l’affabilità, l’empatia? E quindi si affida all’usato sicuro, invece di imbarcarsi nella scelta tra candidati di cui si ignorano le capacità? Certo la competenza dovrebbe avere il suo peso, nei vari uffici che si ricoprono, perfino in quelli secondari, se un antico quanto tremendo proverbio pugliese si spinge a dire: se ti devono scannare, fatti almeno scannare da un “ucceri” bravo. L’ucceri (vucceri in siciliano) è il macellaio; un antico detto che verosimilmente risale ai tempi in cui boia maldestri maneggiavano con mano incerta l’accetta che doveva decapitare il condannato.

******

Le possibili vie di fuga dal “potere eterno”: gli annunci di ritiro o le dimissioni

Lo dicono le statistiche: in Italia gli annunci di ritiro dalla politica, o di abbandono della carica, che ci sono pure stati, non hanno però avuto seguito. Sono rimasti annunci. Manifestazioni solo verbali di distacco del potere. Gesti che alla fine sono andati ad alimentare, perfino contro le intenzioni, il vento dell’antipolitica, del qualunquismo, del distacco tra società e istituzioni, degli sberleffi contro il potere che diventa casta.

Bastino tre esempi che, per par condicio, riferiamo a tre personaggi di vari partiti: Dc, Psi, Pci-pds-ds

Mino Martinazzoli, che pure era persona perbene, annunciò un giorno: a 60 anni lascerò la politica. Passò quella data, e lui in politica rimase, fino al tramonto della Dc, di cui fu chiamato il Romolo Augustolo (perché l’ultimo segretario), e poi fino al crepuscolo anche del Ppi (nuova incarnazione della Dc) schiacciato nella logica degli schieramenti che si sfidarono con la legge del maggioritario nel 1994.

Giuliano Amato. Anche lui manifestò un giorno l’intenzione di ritirarsi, di chiudere con la politica. Ci restò, invece, e fino a poco tempo fa è stato anche presidente della Corte costituzionale.

Che dire poi di Walter Veltroni, segretario dei Ds, sindaco di Roma che, deluso dall’insuccesso della costruzione del partito “a vocazione maggioritaria”, un giorno si sfogò annunciando: me ne vado in Africa. Dove ci sarà anche andato ma per turismo, non per andare a vivere, come aveva lasciato intendere.

Che dire poi delle dimissioni?

Quello di dimettersi è uno sport poco praticato in Italia. In 78 anni di Repubblica, i casi di uomini di potere che hanno lasciato l’incarico si contano sulle dita di una sola mano.

C’è da fare una doverosa premessa però: in Italia chi si dimette va incontro a questo molto probabile giudizio: si è dimesso perché si sente colpevole, perché ammette di aver sbagliato. Ma non è sempre così. Ci si può dimettere per una protesta morale, per indignazione. Come l’on. Moroni, finito ingiustamente nella morsa di Tangentopoli, dimissioni diventate poi anche suicidio. Si dimise, per senso istituzionale a metà degli anni ‘50, l’on. Attilio Piccioni, ministro degli Esteri quando suo figlio Piero, diventato musicista famoso, incappò nell’inchiesta sulla morte (accidentale) di una ragazza romana, Wilma Montesi. Padre e figlio erano innocenti, ma l’uno lasciò l’incarico e ed ebbe stroncata la carriera politica, l’altro finì in carcere.

Si dimise Francesco Cossiga dopo il tragico epilogo del rapimento di Moro. Nessuno gliele aveva chieste, ma lui lasciò il ministero dell’Interno, sparì per un anno (in politica sparire può essere a volte una fruttuosa trovata; non la ebbe Renzi, dopo il fallimento del suo referendum sulle riforme istituzionali; svanire è dunque la ventura delle venture, direbbe il poeta). Tornato dopo un anno di autoesilio, con i capelli completamente bianchi (e aveva appena 50 anni!) e una malattia della pelle di chiara origine psicosomatica, Cossiga fu rimandato in pista da Pertini, all’insegna del “io ti salverò”; formò un governo di effimera durata, ma dopo tre anni fu eletto presidente del Senato (1983) e due anni dopo presidente della Repubblica. Questo fu il primo e più eclatante caso di una carriera prestigiosa costruita oggettivamente sulle dimissioni.

Si dimise Zoff per le critiche di Berlusconi ma non il capo della polizia per le critiche di Mattarella

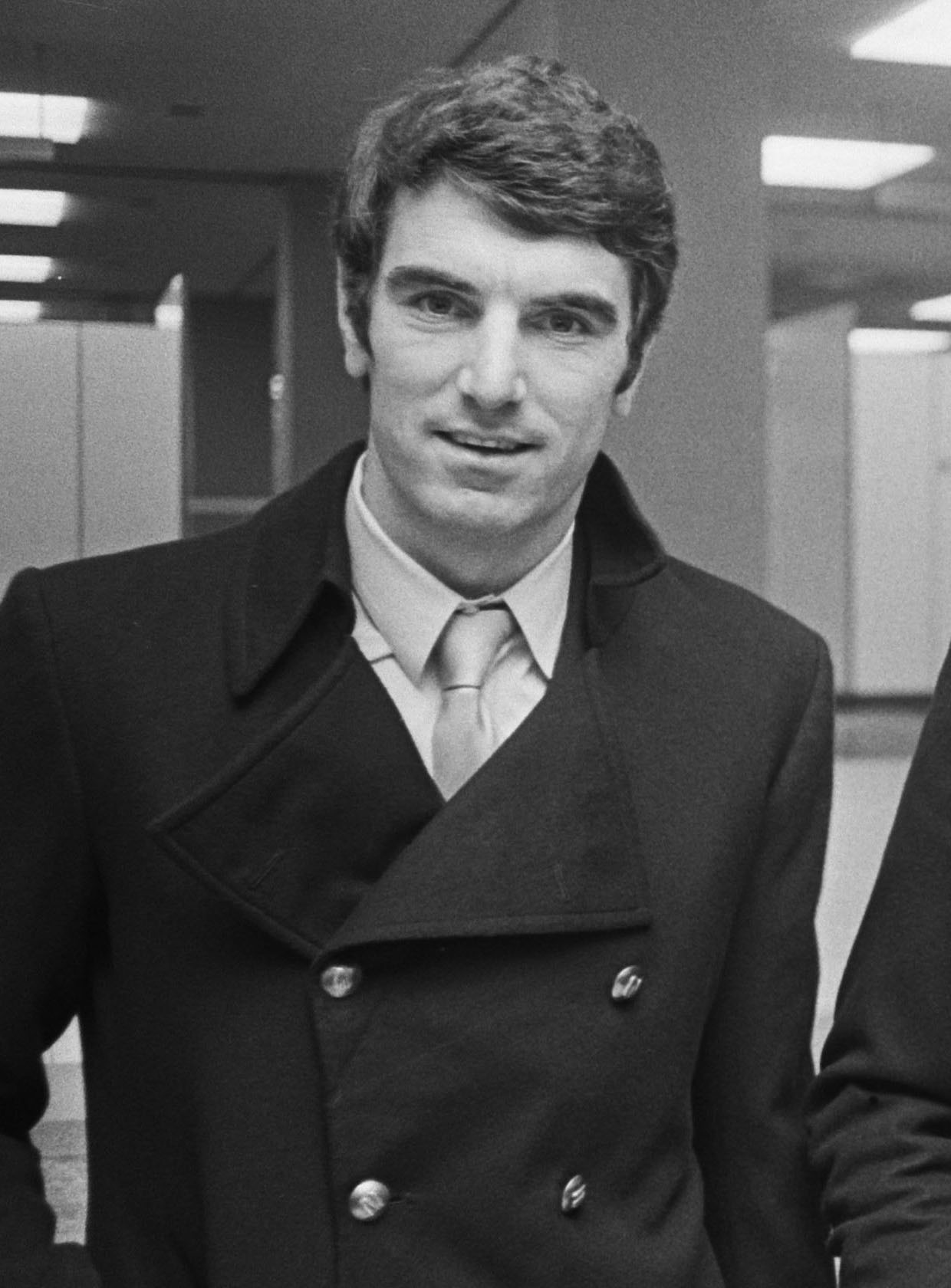

Si dimise nel 2000 nientemeno Dino Zoff, ct della nazionale di calcio, per protestare per alcuni giudizi di Berlusconi sulla tattica usata nella finale dei campionati europei e per alcuni aggettivi non proprio complimentosi. Il Cavaliere non era più, e non era ancora (di nuovo), presidente del Consiglio, non aveva alcuna carica calcistica, a parte il Milan, eppure Zoff si sentì ferito da quelle parole offensive, e diede le dimissioni.

Eccessiva sensibilità? Questo episodio fa certamente sorridere ma anche riflettere, se oggi può accadere che un presidente della Repubblica faccia un intervento forte per stigmatizzare il comportamento dei poliziotti (l’autorevolezza non si esprime con i manganelli) e non dico il ministro dell’Interno ma neanche il capo della polizia mostri la sensibilità di dimettersi.

Eccessiva sensibilità? Questo episodio fa certamente sorridere ma anche riflettere, se oggi può accadere che un presidente della Repubblica faccia un intervento forte per stigmatizzare il comportamento dei poliziotti (l’autorevolezza non si esprime con i manganelli) e non dico il ministro dell’Interno ma neanche il capo della polizia mostri la sensibilità di dimettersi.

Poi ci sono state dimissioni volontarie “di protesta” per ragioni politiche: nel 1959 Fanfani, che deteneva ben tre incarichi, presidente del Consiglio, Segretario della Dc e ministro degli Esteri (quasi come Mussolini), li lasciò contemporaneamente tutti e tre, dopo la “congiura dei dorotei” e dichiarò con il suo consueto stile retorico- solenne: torno ai miei studi e ai miei quadri.

Tolti questi episodi, c’è stato qualche raro caso di dimissioni obbligate: quella del ministro della Difesa Vito Lattanzio dopo che Herbert Kappler, il responsabile del massacro delle Fosse Ardeatine, era riuscito a fuggire nell’agosto 1977 (si disse in una valigia) dal carcere militare del Celio, dove era detenuto.

O quelle di Franco Evangelisti, ministro della Marina mercantile, grande collezionista d’arte, personaggio gioviale e sempre disponibile con i giornalisti, che in una intervista rimasta famosa raccontò i rapporti con un costruttore romano che finanziava la corrente andreottiana (“Primavera”) e la rivista (“Concretezza”).

“A Fra’ che te serve?”, era la domanda che il palazzinaro rivolgeva a Evangelisti a ogni telefonata ricevuta. Tangentopoli era ancora lontana, e quindi Evangelisti se la cavò solo con le dimissioni, che non diede peraltro spontaneamente, ma gli furono imposte dal suo capo corrente Giulio Andreotti, dopo l’ondata di critiche che si erano abbattute sul ciarliero quanto simpatico ministro.

Date per forza o per libera scelta, le dimissioni comunque sono un caso raro in Italia: Giovanni Giolitti, uno statista che conosceva bene i suoi connazionali, ammoniva: mai dare le dimissioni, c’è il rischio che vengano accettate!. Ecco perché resta famoso, per la sua singolarità, ammantata anche di capriccio, il caso di Enrico De Nicola, capo provvisorio dello Stato e poi primo presidente della Repubblica, benché di fede monarchica, che aveva le dimissioni facili, anzi facilissime.

Galantuomo, bon vivant, bizzoso e imprevedibile, a ogni contrarietà dava le dimissioni. E si ritirava a Torre del Greco, dove lo raggiungevano ministri e dignitari dello Stato per indurlo a cambiare idea.

Galantuomo, bon vivant, bizzoso e imprevedibile, a ogni contrarietà dava le dimissioni. E si ritirava a Torre del Greco, dove lo raggiungevano ministri e dignitari dello Stato per indurlo a cambiare idea.

Di solito le ritirava con la stessa velocità e frequenza con cui le aveva rassegnate. Ma una volta che, indeciso, resisteva più del solito a ritirarle, fu rivolta a De Nicola questa curiosa invocazione, quasi una supplica: presidente, voglia decidere di decidere!

Lo stupore per le dimissioni di un politico comunque è una spia significativa di come l’elettore, il cittadino viva il rapporto con il potere e gli uomini che lo detengono: come se chi ha un incarico venga percepito come imbullonato alla poltrona e sempre più riottoso a lasciarla. Che il potere non sia eterno, è una cosa che il cittadino pensa ma non sempre la pensano così gli investiti di cariche pubbliche.

******

Non esiste un potere a vita, c’erano due casi ma ora neanche quelli …

A parte i senatori a vita, che un incauto progetto di riforma vorrebbe peraltro abolire, non esiste un potere a vita. In Italia fino a pochi anni fa c’erano due casi di poteri diciamo così vitalizi: uno nell’ambito del sacro, il Papa; l’altro nell’ambito del profano, il segretario del partito comunista italiano, che veniva sostituito solo dopo la morte (Togliatti, Longo, Berlinguer); poi a misura che calava il carisma dei personaggi aumentava il numero dei segretari (Natta, Occhetto, D’Alema, Veltroni).

Ma ora neanche queste certezze ci sono più: dopo le dimissioni di Benedetto XVI, neanche il potere del Papa sembra più a vita. Lo stesso papa Francesco qualche volta, interrogato su eventuali dimissioni, risponde come in una poesia di Salvatore Di Giacomo, però in italiano: lassamme fa’ a Dio.

Tornando alla questione del terzo mandato, e concludendo: c’è quasi una disputa tra quelle che possiamo chiamare “ragioni di fatto, pratiche” (tre mandati fanno 15 anni, non c’è ricambio, mentre l’obsolescenza che colpisce le cose ormai investe anche le persone), e ragioni democratiche di principio; i parlamentari non hanno limite del numero di mandati, se il popolo li vota questi presidenti che hanno popolarità – Zaia in Veneto, De Luca in Campania, Emiliano in Puglia, Fedriga nel Friuli-Venezia Giulia, perché togliere agli elettori questo diritto?

Tornando alla questione del terzo mandato, e concludendo: c’è quasi una disputa tra quelle che possiamo chiamare “ragioni di fatto, pratiche” (tre mandati fanno 15 anni, non c’è ricambio, mentre l’obsolescenza che colpisce le cose ormai investe anche le persone), e ragioni democratiche di principio; i parlamentari non hanno limite del numero di mandati, se il popolo li vota questi presidenti che hanno popolarità – Zaia in Veneto, De Luca in Campania, Emiliano in Puglia, Fedriga nel Friuli-Venezia Giulia, perché togliere agli elettori questo diritto?

Ora la questione, al di là quasi del merito, è diventata una partita politica all’interno della maggioranza. Non solo. Ma anche nei partiti di sinistra, il Pd per esempio, si registra una certa insofferenza delle segreterie verso presidenti di Regione che sono percepiti come sceicchi dissonanti rispetto alla linea del partito, e quindi “non organici”.

C’è un punto di mediazione? Per esempio quello di proporre: un terzo mandato sì, ma non consecutivo. Per eliminare “l’effetto regime”. Ma c’è subito pronta una prevedibile obiezione: se un presidente ha fatto bene per due mandati, perché lasciar passare cinque anni d’intervallo per consentirgli poi di candidarsi di nuovo? Gli elettori potrebbero dimenticare.

Questa fu l’obiezione che all’Assemblea Costituente fu fatta a proposito della rieleggibilità del presidente della Repubblica. Chi era contrario alla rielezione propose: va bene, può essere rieletto ma non consecutivamente. Ma fu obiettato: sette anni di intervallo comportano il rischio che gli elettori (in questo caso i Grandi Elettori) dimentichino i meriti di quel presidente, se ha fatto bene. Per cui si decise di non scrivere nulla: infatti la Costituzione NON PREVEDE che il presidente della Repubblica possa essere rieletto, ma NON LO VIETA.

(Infatti, è già accaduto con Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella).

Mario Nanni – Direttore editoriale