Il nuovo capo di Stato era un vero underdog, figlio di una casalinga non istruita e di un funzionario doganale. Nonostante le condizioni economiche non rosee, aveva preso lezioni di canto e di pianoforte. Abbandonò il coro di una chiesa quando capì di avere una brutta voce ma continuò a stare per ore seduto al pianoforte a coda Heitzmann regalatogli dalla madre.

A dodici anni era andato a teatro per la prima volta: davano il “Guglielmo Tell” di Schiller. Alla stessa età aveva assistito estasiato alla prima opera lirica, il “Lohengrin” di Wagner. Il ragazzo povero diventò un frequentatore abituale del teatro e dell’opera. Riuscì ad assistere a poco meno di quaranta recite del Tristano e Isotta e, da adulto, riuscì a godere probabilmente un centinaio di volte della stessa opera e di “I maestri cantori di Norimberga”.

Dopo avere abbandonato la scuola, a diciassette anni il ragazzo povero si dedicò autonomamente al disegno, alla pittura e alla lettura di libri di storia dell’arte e dell’architettura a tal punto che la madre, per completarne la formazione, gli organizzò una visita di studio nella capitale per vedere approfonditamente tutte le collezioni pubbliche d’arte. Nella capitale, il futuro capo di Stato ebbe una folgorazione per le architetture pubbliche e cominciò a disegnare progetti e bozzetti di edifici pubblici, immaginandoli realizzati nella realtà, e continuò a disegnare progetti quando ebbe la possibilità di vederli del tutto o in parte prendere vita grazie al suo ruolo di capo di Stato (molti dei disegni e dei materiali superstiti sono alla Library of Congress).

Ispirandosi a Carl Schütz e a Rudolf von Alt, attivi nel Settecento e nell’Ottocento, dipinse acquerelli di architetture e paesaggi urbani perché più facilmente smerciabili degli oli su tela. Nella capitale si candidò due volte all’esame di ammissione all’Accademia di Belle Arti ma venne ripetutamente bocciato e la frustrazione fu tale che odiò per sempre sia la capitale sia i suoi connazionali. Ma l’amore per la cultura del ragazzo povero futuro capo di Stato era così sconfinato che andò in guerra portandosi nello zaino i cinque ingombranti volumi dell’opera omnia di Schopenauer.

Il ragazzo povero penò moltissimo e invano per mantenersi diventando un pittore; alla fine si riciclò come politico perché si rese conto che, quando parlava in pubblico, per strada e nelle birrerie, la sua voce aveva l’effetto della musica del pifferaio magico, nonostante suonasse non particolarmente piacevole e assumesse spesso toni troppo alti e aggressivi. Il ragazzo povero diventò capo di uno Stato nel quale non era nato. Il suo primo pensiero dopo la sua nomina fu di creare un grande museo pubblico dotato di biblioteca nella sua città natale, insieme a un monumento alla memoria dei suoi genitori. Il museo sarebbe dovuto essere il più grande d’Europa.

Il nuovo capo di Stato amava l’arte visiva in tutte le sue espressioni. Guardava molti film ma non poteva occuparsi di tutto, quindi delegò la maggior parte delle decisioni al ministro della Propaganda. Questo ministro aveva un dottorato in Letteratura romantica dell’Ottocento, aveva scritto opere per il teatro e un romanzo (non era l’unico della cerchia del capo ad avere aspirato a una carriera d’artista prima di buttarsi, come lui, in politica); si occupò prevalentemente di controllare il cinema, oltre a intervenire spesso e volentieri nelle scelte professionali e addirittura nelle condotte private degli artisti. Il capo di Stato fece la stessa scelta di delegare a uomini di fiducia anche per il controllo statale del teatro di prosa, che apprezzava non poco.

Per quanto riguarda la letteratura, fin da ragazzo il capo di Stato aveva letto molti bei libri d’avventura, come “Robinson Crusoe”, “I viaggi di Gulliver”, “La capanna dello zio Tom”, “Don Chisciotte”, ma da governante dedicò meno attenzione ai romanzi e ai loro autori. Nonostante gli impegni di governo crescenti, il capo di Stato aveva sempre un’opinione su tutto ciò che riguardava la cultura, tanto da sembrare al suo architetto preferito, che era anche uno dei collaboratori a lui più vicini, “un genio del dilettantismo”.

Il nuovo capo di Stato capì subito, grazie alle sue conoscenze capillari di storia culturale e dell’arte, che bisognava controllare l’arte e gli artisti attraverso una vera e propria epurazione, allo scopo di limitare il più possibile la circolazione di modelli stranieri contemporanei in patria e di limitare o impedire le attività artistiche di chiunque fosse diverso da lui.

Pertanto cominciò a favorire creazioni e mostre di artisti nazionali e incoraggiò le esibizioni di orchestre e cantanti nazionali all’estero, per mostrare gli eccelsi traguardi culturali raggiunti dallo Stato che guidava. Limitò per lo stesso scopo gli inviti ad artisti stranieri, a meno che non abbracciassero esplicitamente l’ideologia dello Stato che guidava.

Anche i materiali da impiegare nelle nuove opere pubbliche architettoniche dovevano essere conformi all’ideologia purificatrice nazionalista, quindi sì a granito, travertino, marmo, calcare e altre pietre dure; no a cemento, acciaio e vetro (salvo poi permetterne, nella realtà, il vasto uso, purché celato dalla pietra). Per ridimensionare fino ad annullarla l’ascendente culturale della capitale del paese in cui era nato e che ne aveva respinto le ambizioni artistiche, il nuovo capo di Stato scelse come governatore l’incapace politicamente e pretenzioso culturalmente ex capo della Gioventù del Partito, che i detrattori chiamavano ironicamente “la madame Pompadour” della capitale: un po’ come se in Italia una presidente del Consiglio di estrema destra scegliesse per un’alta carica che richiede alta formazione specifica e imparzialità (per esempio, per la carica di ministro della Cultura) non un professore universitario o uno studioso di chiara fama di orientamento moderato ma un giornalista ex membro del Fronte della Gioventù.

L’idea di fondo del nuovo capo di Stato era che una rivoluzione politico-ideologica andasse perseguita controllando e manipolando ogni espressione della cultura. Subito i funzionari locali del partito sostituirono direttori e curatori di musei (ben venti appena ci fu la presa del potere del nuovo governo), professori e studiosi d’arte, collocando ai loro posti persone più note per la fedeltà al partito che per la professionalità nel campo culturale-artistico e didattico (chissà se a te, lettore contemporaneo, questo provvedimento ricorda qualcosa).

I nuovi leader voluti dal nuovo capo di Stato erano più interessati al potere burocratico che agli effetti delle cariche che ricoprivano: uno rivendicò la giurisdizione ufficiale su musei e accademie di Belle Arti; un altro, in quanto ministro dell’Istruzione, si arrogò il diritto di controllare gli istituti educativi pubblici, tra cui i conservatori musicali; un altro controllò le organizzazioni nazionali degli artisti in quanto capo del Fronte nazionale del lavoro; un altro arricchì la propria collezione privata con razzie di ogni tipo.

In generale, i funzionari di Stato erano quasi tutti rozzi e ignoranti e vedevano i libri, le opere d’arte e i teatri con sospetto perché erano un comune denominatore dell’élite internazionale colta che il nuovo capo di Stato mirava a mettere da parte o a eliminare.

Quando il capo di Stato stava per attaccare militarmente la Polonia, decise di esentare gli artisti dal servizio militare per evitare che venissero uccisi in guerra, anche se poi i suoi ministri lo fecero scendere a migliore partito, praticamente obbligandolo a scegliere di esentare solo gli artisti ritenuti migliori.

Anche durante i momenti più duri della guerra che il capo di Stato provocava e fomentava, egli non riusciva a prendere sonno se prima non trascorreva molte ore a sfogliare libri di storia dell’arte e dell’architettura e, ogni volta che era possibile, a parlare con il suo scenografo preferito. Quando la situazione militare continuava a peggiorare e il capo di Stato era perfino scampato a un attentato, egli non cedette alle ragionevoli richieste dei suoi ministri, che ritenevano prudente chiudere i teatri per ragioni economiche e di sicurezza.

Il capo di Stato temeva che la gente si sarebbe abituata all’assenza dell’arte nella propria vita sociale quotidiana e, a guerra finita, l’abitudine sarebbe diventata uno stato permanente (anche in questo caso, il timore e i conseguenti proponimenti appaiono lodevoli, almeno stando a questioni di principio). Stando al diario privato del ministro della Propaganda, il capo di Stato non voleva che, se la guerra fosse durata ancora a lungo, la popolazione potesse perdere memoria del teatro di prosa e del teatro d’opera accontentandosi di radio e di film, come accadeva già da tempo in America.

Poiché il capo di Stato era un vero e proprio melomane, lasciò mano libera ai suoi funzionari per applicare ai libretti d’opera e di musica sacra le regole epurative previste per ogni altra opera d’arte: i libretti delle opere italiane di Mozart e le loro traduzioni di Hermann Levi creavano non pochi grattacapi perché Lorenzo Da Ponte e Levi avevano origini ebraiche e al capo di Stato gli ebrei non piacevano perché erano più intelligenti e colti di lui; qualcuno si sentì perfino autorizzato ad eseguire il “Requiem” sostituendo “Deus in Sion” con “Deus in coelis”, e “in Jerusalem” con “hic in terra”, e così via; anche le opere di Strauss andavano ripensate perché musicavano libretti del parzialmente ebreo Hugo von Hofmannsthal.

Il valore che attribuiva alla musica era tale che il capo di Stato fece circolare anche la voce che con l’esecuzione di una musica precisa, la Quarta sinfonia di Bruckner, e non con un proclama, sarebbe stata annunciata la fine del regime, suo malgrado: quando effettivamente tale sinfonia fu inclusa nel programma della Filarmonica il 13 aprile 1945, all’uscita dalla sala gli spettatori trovarono volenterosi membri della gioventù del partito in uniforme che distribuivano gratuitamente capsule di cianuro, per procurarsi una morte indolore e rapidissima come quella di Dirk Bogarde e Ingrid Thulin alla fine di “La caduta degli dei” di Luchino Visconti.

Non a caso, del resto, per le sue particolari abilità politiche tradotte attraverso manovre di persuasione culturale pubbliche, il capo di Stato era arrivato a definirsi “il più grande attore d’Europa”: con la sua voce, i toni aggressivi e la gestualità studiata fino ai minimi particolari davanti allo specchio, il capo di Stato aveva trascinato fin dai suoi esordi in politica anche gli artisti, alcuni dei quali si sentivano trasportati al limite di un’apocalisse emotiva.

Una regista piuttosto dotata realizzò un film su uno dei più importanti raduni del partito voluti dal capo di Stato, intitolando il film “Il trionfo della volontà”. Vari decenni dopo, altri due artisti, David Bowie e Mick Jagger, giudicarono il film la testimonianza del valore da rockstar del capo di Stato, a conferma che egli aveva “trasformato un intero paese in un palcoscenico”. Per trasformare i raduni di partito in veri e propri palcoscenici del potere, il capo di Stato era infatti molto bravo a mettere in pratica la sua cultura sull’uso scenografico delle luci dalle quali faceva dipendere molta parte della riuscita di un allestimento (pare che anche Giorgio Strehler iniziasse saggiamente a lavorare su ogni spettacolo a partire dalle luci); deprecò a tal punto le scenografie operistiche moderniste e contemporaneizzanti da proporre una legge che proibisse allestimenti innovativi; aveva acquisito esperienza anche sulla disposizione delle comparse nelle scene di massa che gli derivava dall’assidua frequentazione dell’opera e dalle competenze in storia dell’arte e dell’architettura, arrivando a una vera e propria teatrocrazia nella politica.

In questa teatrocrazia aveva un posto speciale un tema: le luci, l’organizzazione delle masse, il palcoscenico, la voce, ruotavano attorno ai vari aspetti del culto della morte (del popolo devoto al capo di Stato, naturalmente, non del capo). Per organizzare macchine sceniche così complesse e anche molte opere pubbliche costosissime, il capo di Stato si serviva anche dei diritti d’autore di un libro autobiografico nel quale aveva raccontato “la sua battaglia” (questo il titolo) personale per arrivare dov’era: ogni famiglia dello Stato possedeva una copia dell’autobiografia, quindi i diritti erano continui e cospicui (ancora oggi questo libro viene ristampato in numerose lingue).

La teatrocrazia si esercitò anche nelle tecniche messe a punto per assorbire il potente movimento sindacale all’interno del Fronte nazionale del lavoro: il capo di Stato non abolì la tradizionale Festa dei lavoratori di maggio, ma la trasformò nella Festa della fratellanza nazionale da festeggiarsi con il nuovo stile spettacolare imposto dal capo.

Per le maggiori opere pubbliche congegnate dal capo di Stato era necessario un ingente numero di operai. Per procurarseli, il capo di Stato fece arrestare molte persone che non vivevano e non pensavano come lui e le condannò a lavorare senza sosta insieme agli operai di professione in campi di lavoro e nelle città che desiderava ricostruire a propria immagine e somiglianza. Il suo architetto prediletto che era anche il suo braccio destro riuscì a costruire in un solo anno un edificio enorme e sontuoso sottoponendo gli operai a doppi turni, senza riposo, sette giorni su sette, tanto che molti di essi si infortunarono gravemente o morirono a causa dei ritmi disumani (anche questa forma di lavoro intesa come vera e propria schiavitù forse ricorda qualcosa a te, lettore contemporaneo).

Da grande dilettante d’arte qual era, il capo di Stato apprezzava maggiormente l’arte monumentale classica, che doveva tra l’altro fare da modello alla statuaria contemporanea monumentale, come quella dell’amato Arno Breker, autore di statue pubbliche alte fino a 14 metri. Il capo di Stato si incapricciò della statua antica che più di ogni altra gli sembrava esemplificare “la santità della bellezza”, la “visione del divino nell’umano” e il modello fisico maschile per eccellenza, il “Discobolo” di Mirone, e se la accaparrò per regalarla al suo popolo.

Quando venne in visita di Stato in Italia passò ogni momento disponibile a visitare musei e siti archeologici; gli piacque particolarmente una mostra che celebrava i duemila anni di Augusto, che visitò due volte, per poi andare ai Musei Capitolini (del resto, come dargli torto?). Gli piacquero molto anche le Terme di Caracalla, il Colosseo, il Mausoleo di Adriano e in particolare il Pantheon, nel quale i colleghi di partito dei governanti italiani di oggi non avevano ancora pensato di fare pagare un biglietto a chi andava a visitare Roma.

Nella sua autobiografia, il capo di Stato dichiarò che l’arte migliore era quella realizzata da artisti europei biondi con gli occhi azzurri o comunque dotati dalla sorte da certe caratteristiche fisiognomiche e familiari, indicando come esempi le opere di Moritz von Schwind e di Arnold Böcklin. A casa sua in città il capo di Stato teneva alle pareti opere di celebri artisti come Feuerbach e von Stuck. Una delle undici versioni del conturbante “Il peccato” di von Stuck è uno dei quadri simbolisti più famosi in assoluto, tanto da essere riprodotto perfino su manuali italiani di Storia dell’arte.

A casa sua in montagna il capo di Stato aveva altre opere di Feurbach, un Botticelli e i “Giochi tra le onde” di Böcklin.

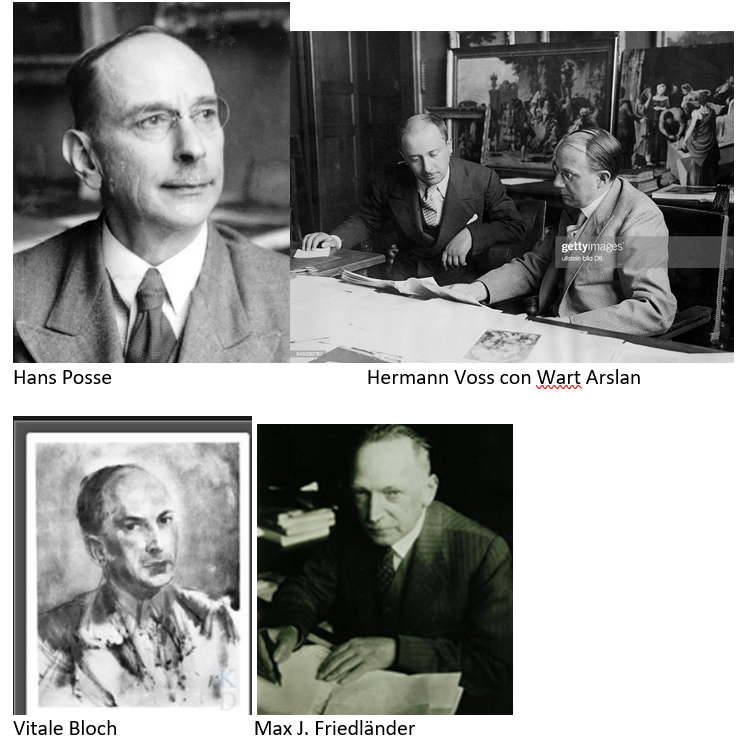

Il capo di Stato si fece aiutare anche da veri e propri esperti d’arte, come Hans Posse, allievo di uno dei più illustri conoscitori e storici dell’arte mai esistiti, Wilhelm von Bode. Posse fu nominato a trentuno anni direttore della Pinacoteca di Dresda e lavorò con tale dedizione al capo di Stato, assecondandone perfino le volontà di razzia a volte anche assassina ai danni dei collezionisti e proprietari di opere d’arte non ariani (primi fra tutti i banchieri ebrei Rothschild), che ebbe funerali di Stato quando morì precocemente di cancro in piena guerra e la sua memoria fu in qualche modo onorata dalla nomina a suo successore di un collega storico dell’arte di grande caratura, Hermann Voss. Posse non ebbe esitazioni davanti a nulla. Mise insieme una collezione di pittori locali ottocenteschi che piacevano al capo di Stato e che oggi sono poco conosciuti, come il prediletto Carl Spitzweg.

Posse rubò la pala d’altare dal monastero di Hohenfurh e i quadri di Albrecht Altdorfer da St. Florian e da altri monasteri. Posse si era anche servito alacremente di agenti in grado di reclutare con argomenti convincenti altri esperti d’arte capaci di valutare le opere da includere nella collezione destinata al futuro museo. L’agente principale di Posse persuase un mercante ebreo di origine russe dell’Aia, Vitale Bloch, garantendogli l’immunità dall’applicazione delle leggi emanate contro gli ebrei, in cambio del diritto di opzione su qualunque oggetto trovasse. Un altro esperto d’arte, lo storico dell’arte berlinese settantenne Max J. Friedländer, fu liberato dal campo di concentramento nel quale lo avevano costretto le leggi emanate dal capo di Stato perché servisse il suo ministro collezionista d’arte.

Anche la storia del teatro beneficiò delle offerte al ribasso dei collaboratori del capo di Stato: a Parigi, Posse acquistò per una cifra relativamente bassa il prezioso archivio personale di Gordon Craig, ridotto in miseria. Per non parlare dell’uso endemico della musica d’autore e dei migliori direttori d’orchestra a disposizione: con il preludio del “Rienzi” di Wagner (non certo con “Meno male che Silvio c’è” o con qualche canzone pur orecchiabile di Rino Gaetano) il capo di Stato faceva aprire i raduni di partito che agli artisti dei nostri giorni sono apparsi come i primi veri concerti rock.

Ancora più persuasivi furono i modi con cui i discendenti di Ludwig II von Wittelsbach (il cugino di Sissi e il Ludwig di Luchino Visconti) furono praticamente obbligati a vendere alla Camera dell’Economia gli spartiti originali delle opere di Wagner che il compositore aveva donato al re artista: la Camera fece degli spartiti il regalo più prezioso che il capo di Stato ricevette in tutta la sua vita.

Insomma, il capo di Stato si avvalse per tutta la propria carriera della cultura, prodotta, controllata o negata, come arma di distrazione e distruzione di massa per orientare l’opinione pubblica, ottenere rispetto, alimentare il potere e autocelebrarsi. Era sinceramente convinto di migliorare il mondo obbligando gli altri a creare, a leggere, a guardare, ad ascoltare, a pensare e a dire solo ciò che piaceva a lui. Forse ognuno di noi conosce qualcuno che si comporta così con chi ha vicino pensando di migliorarne la vita, finendo spesso con il provocare attriti o veri e propri sconquassi; molto peggio va se l’imposizione arriva da chi governa uno Stato.

Le scuole pubbliche, le università pubbliche, le accademie d’arte e le scuole di formazione per il cinema e per il teatro non devono perdere la propria autonomia, come progressivamente sta succedendo oggi in Italia senza che ci sia una vera e propria sollevazione popolare, come non ci fu neppure in Germania durante il governo nazista di Hitler. Perché il capo di Stato underdog nato povero e amante delle arti, come me e come molti di voi che leggono questa rubrica, era proprio Hitler.

La storia che ho raccontato fin qui riassume i contenuti di un libro ormai classico, anche per il metodo storico al quale prova a rispondere, “Hitler e il potere dell’estetica” di Frederic Spotts, uscito nel 2002, tradotto in italiano nel 2012 e rimesso in commercio pochi mesi fa da una delle case editrici di libri di storia dell’arte più attiva in Italia, la monzese Johan & Levi di Giovanna Forlanelli, attivissima creatrice anche della recente e altrettanto dinamica Fondazione Rovati a Milano (della cui apertura la rubrica si è occupata il 10 novembre 2022).

Nato nel 1943, Spotts è stato un diplomatico e ha pubblicato libri sulle vicende politiche e culturali europee. Come studioso di storia contemporanea è stato Visiting Scholar alla University of California di Berkeley. Viene considerato un classico anche il suo studio sul Festival musicale wagneriano di Bayreuth, “Bayreuth. A History of the Wagner Festival” (1996). Infatti il rapporto tra la musica di Wagner, le esecuzioni dei direttori d’orchestra, la musica sinfonica e i libretti d’opera nella politica culturale di Hitler è uno dei temi principali affrontati in “Hitler e il potere dell’estetica”.

(il racconto che ho composto nella prima parte di questo articolo si giova delle pp. 15, 17-18, 30-32, 37, 43, 40, 61-63, 68, 71-73, 82-83, 85-86, 93, 107-108, 110, 122,130, 146. 171, 173, 190, 201, 203-204, 206, 208, 211, 217-218, 221, 227, 235, 239, 245, 247, 265, 266, 280, 282, 304, 306, 316, 334, 344, 348, 369, 373, 392, 405, 407 di “Hitler e il potere dell’estetica”. Il libro ha alcune superficialità o citazioni di seconda mano in certi punti dell’apparato di note, ma sono scusabili in uno storico che non è un professionista accademico a tempo pieno).

Rileggere il libro di Spotts mentre in Italia ci sono al potere i nostalgici dei fascisti che furono modelli per Hitler mi ha provocato una sorta di shock autocritico. La maggior parte, anzi, quasi tutte, le opinioni e le iniziative di Hitler e dei suoi ministri in ambito culturale pubblico sono, di base, piuttosto condivisibili: anche oggi, chi di noi non vorrebbe che le arti visive e la cultura in generale fossero al primo posto negli interessi di chi ci governa? Chi, impegnato in mestieri creativi e nella didattica, non vuole biblioteche, musei, teatri di prosa e d’opera, cinema per tutti?

Il problema nacque, e nasce anche oggi, dai mezzi di selezione delle persone e del loro lavoro per stabilire dall’alto cosa va bene e cosa no e, dunque, da quali biblioteche, da quali libri, da quali musei, da quali opere teatrali, da quali film, da quali professori vengono imposti dalla politica, senza possibilità di scelta. Spotts dimostra che anche un programma politico che di base ha anche contenuti positivi diventa terrificante e distruttivo se messo in atto per controllare l’opinione pubblica e addirittura le vite private dei cittadini.

Documenti d’archivio alla mano, dal libro emerge che per ogni dittatura nascente mettere le mani sulla cultura, e in particolare sulla cultura visiva (quindi sull’istruzione, sulla pittura, sulla scultura, sull’architettura pubblica, sulle mostre, sul cinema, sul teatro, sulla letteratura, oggi in aggiunta sulla televisione) è l’azione privilegiata per creare una sorta di super Stato basato, allora come oggi, su una mai esistita purezza di una inesistente razza autoctona. La cultura, i ministeri a essa legati e i decreti per controllarla hanno sempre un’importanza fondamentale per la politica autoritaria: la cultura non fu per Hitler e non è oggi il fine del potere, ma fu uno dei mezzi privilegiati per tenerselo stretto e consolidarlo.

Se dovessi montare un piccolo ciclo di lezioni sull’iconografia del potere di estrema destra dal Novecento all’età contemporanea per il corso di Museologia ed Educazione al Patrimonio culturale, guiderei gli studenti alla lettura del libro di Spotts, facendola precedere dalla visione (altrettanto guidata) del magnifico documentario “Storia del Terzo Reich”, che Liliana Cavani realizzò nel 1962 per il servizio pubblico erogato dal secondo canale culturale televisivo (se ne vede una selezione di un’ora nella teca RAI dedicata a Cavani su Rai play).

Del documentario di Cavani la rubrica “Per capire l’arte ci vuole una sedia” si è occupata nell’articolo del 28 giugno). Il libro e il documentario, attraverso un montaggio sapiente delle fonti, rivelano senza sconti il legame strettissimo tra nazismo e fascismo e la metodologia di persuasione di massa tarata in prima istanza sull’estetica e i rimandi alla tradizione storico artistica e soprattutto archeologica. Vi siete accorti di quanto sono aumentati gli scavi e le mostre archeologici e l’enfasi su tutto ciò che emerge da uno scavo, in terra e in mare, da quando al governo c’è l’estrema destra, e di come sono peggiorati in maniera direttamente proporzionale l’accesso ai musei pubblici e l’accesso alle chiese, spesso chiuse, per tutti i cittadini italiani?

Teniamo desta l’attenzione. La moltiplicazione vertiginosa di nomine di sottosegretari nel Ministero italiano della Cultura non è una mera distribuzione di noccioline; l’insistenza per le dimissioni di un rettore che esprime motivatamente le proprie opinioni non va liquidata con sufficienza come inattuabile solo perché non si traduce ancora in un decreto ministeriale; il controllo dell’informazione pubblica attraverso uomini e donne di propria fiducia nei posti di comando senza garantire alcuna dialettica interna non deve continuare a lasciare indifferenti; la presa di posizione pubblica dei più affermati artisti italiani (da Marco Bellocchio a Fabrizio Gifuni a Nanni Moretti) e degli studenti contro il commissariamento di fatto del Centro Sperimentale di Cinematografia, attaccato dal Governo nel tentativo di limitarne la libertà di insegnamento proprio nei giorni in cui scrivo, sia di esempio a chi lavora nelle scuole e nelle università e ai nostri studenti: sono tutti segnali espliciti e rozzamente violenti di una linea politica in ascesa che vede nel controllo, o addirittura nell’eliminazione, della cultura libera e di alto livello dal Paese il mezzo principale per rendere inerme la popolazione.

Ogni governo a vocazione dittatoriale o autoritaria ha temuto chi faceva della cultura il proprio mestiere; ogni governo a vocazione dittatoriale o autoritaria ha temuto i poeti. Perciò nei nostri mestieri bisogna incrementare la poesia che dice la verità. Spotts non a caso a un certo punto di “Hitler e il potere dell’estetica” (a p. 38) cita come epitome dell’ascesa omicida di Hitler un’affermazione del poeta ritenuto da molti il maggiore in lingua russa, Osip Mandel’štam. Mandel’štam, ebreo polacco cresciuto in Russia, non smette mai di essere un poeta calato nel proprio tempo, subisce gli effetti della dittatura di Stalin e muore nel gulag di Vtoraja reča il 27 dicembre 1938, lasciando un ammonimento:

“Uno Stato che giustizia le persone perché scrivono poesie è uno Stato che riconosce il potere della poesia”.

Per questo non bisogna smettere di essere poeti, di sapere le cose per capirle e farle capire: questo continuino a fare gli insegnanti e gli artisti, ostacolando l’uso della cultura come arma di distrazione di massa.

Floriana Conte – Professoressa associata di Storia dell’arte a UniFoggia (floriana.conte@unifg.it; Twitter: @FlConte; Instagram: floriana240877) e Socia corrispondente dell’Accademia dell’Arcadia