Intervista all’ex presidente del Consiglio e leader della sinistra per il 40ennale della morte del leader comunista: “Troppe delusioni dal nuovismo politico, la fine della damnatio memoriae per la Prima Repubblica ha toccato anche Craxi. La destra omaggia la figura di Berlinguer ma nelle scelte di governo niente assomiglia alla sua politica”.

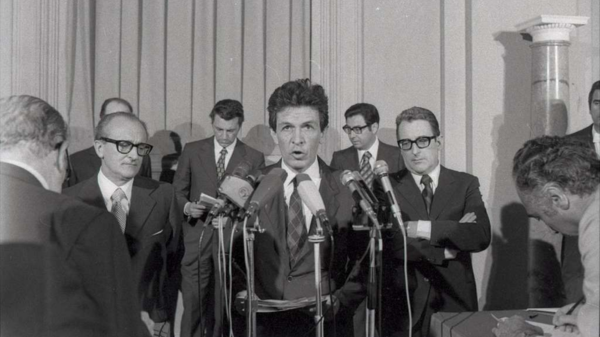

L’11 giugno del 1984 moriva in modo drammatico e prematuro Enrico Berlinguer, pochi giorni dopo essere stato colpito da un ictus sul palco di un comizio a Padova, durante le elezioni europee. In vista di quell’anniversario fioriscono libri, memorie, convegni e mostre. Il 12 giugno Massimo D’Alema parteciperà al dibattito al Museo Civico Archeologico di Bologna, dove si trasferisce l’esibizione “I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer” promossa da Fondazione Duemila, Centro Studi Renato Zangheri e Associazione Enrico Berlinguer che nei mesi scorsi è stata ospitata all’ex Mattatoio di Roma. Incontriamo l’ex presidente del Consiglio e leader politico per una chiacchierata sull’eredità del leader comunista nella sede della Fondazione Italianieuropei in piazza Farnese.

Presidente, l’eredità politica e umana di Berlinguer ha molti aspetti: la via italiana all’eurocomunismo, la stagione del compromesso storico che fu interrotta dall’uccisione di Aldo Moro, la questione morale. A lei cosa viene in mente come prima cosa?

Intanto, non c’è un’eredità politica diretta: quella storia è stata spezzata, interrotta. Berlinguer è stato un leader rappresentativo di due vicende storiche: la cosiddetta Prima Repubblica e il movimento comunista in Europa. Ambedue sono stati travolti dalla crisi negli anni ’90 del secolo scorso. E’ chiaro che dal Pci sono discese diverse esperienze politiche, ma nessuna forza ne è erede diretta. Colpisce che una personalità politica espressione di un mondo passato, un uomo che è scomparso 40 anni fa e che dunque la maggioranza degli italiani non ha mai incrociato, mantenga così tanto interesse intorno a lui. Colpiscono il grande flusso di visitatori alla mostra, le interazioni sui siti. Nella sua esperienza politica, intellettuale e umana c’è qualcosa in grado di parlare alle nuove generazioni.

Che spiegazione si dà?

Vedo un ritorno di interesse per due ragioni. Intanto, dopo una lunga fase di “nuovismo politico” e di damnatio memoriae della Prima Repubblica, l’esperienza della Seconda Repubblica ha mostrato così tanti aspetti deludenti che è tornata ad avere senso l’idea di serietà della politica e dei partiti. Basta guardare anche a quello che sta succedendo con Bettino Craxi, trattato oggi con maggior rispetto del passato. Ci sono un giudizio più equilibrato e tracce di nostalgia per quella stagione di cui Berlinguer e Aldo Moro furono i protagonisti più nobili.

E la seconda ragione?

C’è stata una illusione da cui il mondo ha dovuto liberarsi. L’idea che la storia finisse nella globalizzazione capitalistica e nel trionfo di un libero mercato in grado di risolvere da solo tutti i problemi. Questa visione è entrata in crisi da oltre quindici anni. Torna ad essere necessaria una visione critica dell’esistente anziché la sua pura esaltazione. Temi che Berlinguer espresse: sia la critica al capitalismo sia la visione del comunismo negli ultimi anni libera dal modello sovietico.

Lei nel suo libro “A Mosca l’ultima volta. Viaggio con Enrico Berlinguer” racconta la vostra presenza ai funerali di Andropov. Che rapporti aveva Berlinguer con Mosca, anche prima della rottura con il socialismo reale?

Non c’è dubbio che la sua espressione del comunismo italiano era largamente estranea al mito sovietico, anche se in lui prevalsero prudenze più per tenere insieme il partito che per reali convinzioni. Nel mio libro emerge il fastidio che provava anche dal punto di vista antropologico per quel mondo, e che era reciproco.

Secondo lei, l’incidente automobilistico in Bulgaria del 1973 fu davvero un attentato?

Non ho ovviamente fonti dirette per saperlo. So quello che disse poi Emanuele Macaluso (in un’intervista a Panorama del 1989 prospettò questa ipotesi, ndr). Di sicuro Berlinguer non piaceva ai sovietici: sono stati poi portati alla luce atti e verbali della segreteria del Pcus in cui veniva indicato come nemico numero uno, portavoce di revisionismo e di una pericolosa visione eretica. Ed è noto che le religioni temono gli eretici più di chi non crede proprio.

Va molto di moda la famosa intervista data a Eugenio Scalfari nel 1981 sulla questione morale. Ma all’epoca i partiti erano “macchine di potere e di clientela”, erano fortissimi. Adesso sono a brandelli, liquidi, senza radici sul territorio né classe dirigente propria né finanziamento pubblico. Non sono due contesti impossibili da paragonare?

Il tema di quell’intervista era la decadenza dei partiti trasformati in macchine di potere e occupazione dello Stato. Non era però un’intervista contro i partiti bensì per recuperare il loro ruolo sociale e pedagogico. Berlinguer colse un grande problema reale che fu poi una delle ragioni del collasso della Prima Repubblica. La realtà di oggi è molto diversa: non ci sono più i partiti, ridotti in gran parte a macchine elettorali o gruppi di interesse intorno a singole persone. Berlinguer era fortemente convinto del ruolo dei partiti, mentre solo oggi dopo una lunga fase di destrutturazione del sistema e criminalizzazione della politica torniamo a capire che senza corpi intermedi la democrazia è più fragile.

Qual è il primo sintomo di fragilità, secondo lei?

La mancanza di partecipazione e l’astensionismo nelle urne. Prima si governava con 19-20 milioni di voti, adesso Giorgia Meloni ne ha presi 12 milioni. E’ pienamente legittimo, ma rappresenta un segnale. Oggi si governa con il 26-27% di consenso non di tutti i cittadini ma degli aventi diritto al voto: c’è uno svuotamento democratico che nasce proprio dal collasso dei partiti. E’ ovvio che i partiti di massa erano espressione di una società diversa che non c’è più, ma bisogna incanalare la partecipazione in nuove forme e non distruggerla.

Si è parlato molto, di recente, anche dei rapporti tra Berlinguer e Giorgio Almirante, che si presentò a sorpresa alla sua camera ardente. Antonio Padellaro nel libro “Il gesto di Almirante e Berlinguer” scrive che i due si incontrarono 4-6 volte riservatamente a Montecitorio nel 1978-79 per parlare di terrorismo nero e rosso. Le risulta?

Non ne ho notizie, ma uno dei tratti dell’Italia repubblicana era che la durezza dello scontro politico non cancellava la capacità di ascolto reciproco. Tutto questo è finito, questa forma di mutuo rispetto è stata sostituita dalla virulenza. Almirante poi fece il gesto di presentarsi al funerale perché consapevole che la morte di Berlinguer era stata vissuta come una perdita da gran parte della società italiana. Il leader Msi era intelligente, aveva fiuto. Ricordo bene quella sera, ero anche io a Botteghe Oscure con tutti i dirigenti del partito. C’era una fila immensa lungo la strada, la gente sfilava davanti al feretro e Almirante si mise in coda con gli altri. Qualcuno ci informò e sorse la preoccupazione che qualche compagno potesse reagire alla sua presenza, così scese Giancarlo Pajetta per accompagnarlo. Erano altri tempi.

Giorgia Meloni ha visitato la mostra su Berlinguer al Mattatoio. Ignazio La Russa alla convention di FdI lo ha omaggiato provocando una standing ovation. Ha ragione Marcello Veneziani nel sostenere che la destra celebra Berlinguer non potendo celebrare Almirante?

Non mi pare che la destra celebri Berlinguer al di là dell’omaggio alla sua figura, poiché nella cultura della destra e nelle scelte di governo non c’è nulla che assomigli alla sua politica. Certo Giorgia Meloni è una donna accorta, capisce che certi gesti possono rafforzare l’immagine di statista con cui si presenta. Questo fa parte delle sue capacità politiche, che vanno riconosciute anche da chi come me dissente dalle sue decisioni.

Michele Serra sul “Venerdì” spiega la popolarità di Berlinguer con il suo stile sobrio, mai sopra le righe, lontano dalla politica urlata di oggi. Come si concilia l’immagine da statista della premier con il “piacere, sono la stronza della Meloni” detto a Vincenzo De Luca e rivendicato al comizio?

A volte Meloni si tradisce e non riesce a tenere a freno il piglio. Una parolaccia può scappare, ma è grave che fosse volutamente costruita come evento mediatico. La propaganda tradisce l’indole. A mio avviso, la figura di Berlinguer incarna due valori che oggi sono percepiti come positivi: l’importanza della politica e la consapevolezza che viviamo in una società ingiusta. Negli ultimi anni poi si spinse significativamente oltre i confini della tradizione comunista: fu uno dei pochissimi leader politici a comprendere la portata della rivoluzione femminile e a intuire che l’avvento delle nuove tecnologie, informatiche e poi digitali avrebbe mutato in modo straordinario ma anche problematico, la condizione umana. Insomma fu capace di spingere il suo sguardo oltre il tempo in cui visse.

Federica Fantozzi – Giornalista