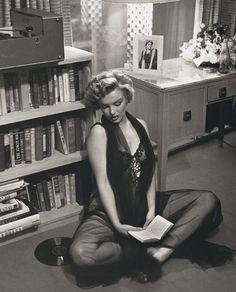

Bergamasco condivide con i numerosi cultori dell’attrice che non l’hanno vista in scena la percezione di attualità e realtà del suo lascito. Naturalmente, è improbabile che dive come Anna Magnani e Marilyn Monroe, diventate celebrità di culto in vita grazie ai film in cui recitarono, fossero devote alla divina per la sola performance quasi neorealista di Cenere; piuttosto, la venerazione deve essersi nutrita delle testimonianze orali di chi la vide recitare, come Visconti e Strasberg: lo suggerisce nel film Emiliano Morreale (professore ordinario di Storia del cinema alla Sapienza di Roma). Parere simile manifesta, in un altro momento del film, Fabrizio Gifuni:

“Il fatto che non ci siano testimonianze, se non il frammento di Cenere […], rende ancora più forte, e forse anche inevitabile, questo racconto orale così legato al teatro: la presenza fantasmatica, un nume tutelare…”.

La valutazione critica emerge durante un duetto con Bergamasco che è anche il fulcro di un giallo nel giallo attorno a cui è scritto Duse. The Greatest. Bergamasco e Gifuni condividono infatti, in modi diversi poi convergenti, la ricezione del mito di Duse a partire dagli anni della formazione, avvenuta a Milano e a Roma prima di conoscersi.

Dell’incontro di Bergamasco con il ritratto di Duse alla scuola di teatro a Milano ho detto. Gifuni sentiva aleggiare lo spettro di Duse nella chiesetta sconsacrata dei Santi Giuseppe e Orsola in via Vittoria a Roma ospitante il Teatrino “Eleonora Duse”, dove sono passati per le prove e i saggi di fine anno gli allievi dell’Accademia “Silvio D’Amico”, da Magnani a Paolo Stoppa, da Vittorio Gassman a Volonté, fino allo stesso Gifuni, che rievoca quello spazio come “il luogo dei fantasmi”.

Il dialogo attorno a cui si dipana il piccolo giallo ruota attorno a un lotto di ritratti fotografici di Duse che Gifuni ha inseguito sul mercato; ne fa parte un ritratto sul cui verso è scritto a mano a penna “Eleonora Duse”, pur se la donna in uno studio fotografico in gramaglie e in posa enfatica non ha, della Duse, né la corporatura (giudicata dai contemporanei quasi “scheletrica” rispetto ai canoni del tempo) né nient’altro che una vaga somiglianza e una gestualità un poco affine. Bergamasco svelerà “il mistero misterioso” nell’ultima inquadratura presa in aeroporto a Parigi, dove è andata a intervistare Valeria Bruni Tedeschi (che interpreta Duse in un film diretto da Pietro Marcello prossimamente al cinema).

La nerboruta signora ritratta nello studio fotografico di Renato Alvino a Firenze nei panni della Medea di Ernest Legouvé è l’attrice che fu responsabile dell’affermazione sulle scene di Duse ventenne e, forse, l’unica che trasmise qualche tecnica del mestiere alla giovane Eleonora: Giacinta Pezzana, più anziana di Duse di 17 anni, nel 1878-1879 accolse l’attrice ventenne nella compagnia stabile del Teatro dei Fiorentini a Napoli.

Duse.The Greatest, di fatto, ha l’andamento della spy story intrecciata all’autobiografia di formazione, spesso sostenuta dalle percussioni delle musiche originali di Rodrigo D’Erasmo e fondata sul paradigma indiziario tipico delle scienze umane e condiviso dai medici, dagli investigatori e dagli storici dell’arte: come sono in grado di fare questi professionisti, anche l’artista Bergamasco descrive perfettamente come recitava Duse senza averla mai vista, usando “un metodo interpretativo imperniato sugli scarti, sui dati marginali, considerati come rivelatori. Considerati di solito senza importanza, o addirittura triviali, ‘bassi’, essi forniscono la chiave per accedere ai prodotti più elevati dello spirito umano”(così Carlo Ginzburg illustra il metodo analitico nella storia dell’arte in un saggio comunque capitale per chiunque si cimenti in un’indagine che prevede il corpo a corpo con le immagini: Spie. Radici di un paradigma indiziario, ripubblicato l’anno scorso da Adelphi nel libro Miti emblemi spie. Morfologia e storia).

La storia dell’arte fu, tra l’altro, ispiratrice di una particolare tecnica recitativa che la Duse perfezionò sul proprio corpo, con un metodo che Duse non apprese in una scuola né insegnò mai. Emerge dal già citato dialogo tra Bergamasco e Gifuni registrato nella sede dell’Accademia “Silvio D’Amico” in via Bellini, dove Gifuni studiò con la guida di Orazio Costa, che per ragioni anagrafiche avrebbe magari potuto vedere la Duse in scena ma ebbe sempre il cruccio di non averne mai avuto l’occasione. Gifuni mostra i suoi appunti manoscritti delle lezioni con la trascrizione di una lettera di Duse commentata da Costa con la classe per chiarire una delle difficoltà maggiori, ma anche uno degli obiettivi, di un attore:

“Quando vado in una città d’arte, io vado a studiare particolarmente le statue. Perché? Mi domanderai. Perché un attore ha spesso un dramma insolubile: ascoltare. Io ho scoperto che l’ascoltatore vero diventa una statua”.

Durante una visita al Museo Gypsotheca “Antonio Canova” a Possagno, la voce over di Bergamasco accarezza l’inveramento attoriale di questa tecnica nel corpo di Duse, aggiungendo le dichiarazioni speculari che Duse/Foscarina esprime in Il Fuoco per mano di d’Annunzio:

“Le statue erano le mie mète. Andavo da una all’altra e mi fermavo come se le visitassi. Alcune mi sembravano bellissime e io mi provavo ad imitare i loro gesti. Ma rimanevo più lungamente in compagnia delle mutilate, quasi per istinto di consolarle. La sera, sul palco, recitando, mi ricordavo di qualcuna e avevo un sentimento così profondo della sua lontananza e della sua solitudine nella campagna tranquilla sotto le stelle, che mi pareva di non poter più parlare. Incominciavo già a scolpirmi…”.

Isadora Duncan, danzatrice con grandi capacità di interprete vicina anche a d’Annunzio, aspirava a emulare Duse proprio nell’immobilità dinamica:

“…quando riuscirò a salire sul palcoscenico e restare immobile come Eleonora Duse questa sera, creando, al tempo stesso, quell’immensa forza dinamica, sarò la più grande danzatrice del mondo”.

(Tale immobilità dinamica è perseguita poi, nella storia del teatro italiano, con intenti di superiore espressionismo fisico e vocale, in varie occasioni: per esempio, da una regia alfieriana di Giovanni Testori fino a Con il vostro irridente silenzio. Studio sulle lettere dalla prigionia e sul memoriale di Aldo Moro proprio da Fabrizio Gifuni).

Il film ci mostra che addirittura nella gestualità scattante e non di testa di un primate Duse finì per individuare la naturalezza a cui dovrebbe aspirare un attore. Siamo nel 1916, un anno prima che il colto scimpanzé Pietro il rosso parli ai professori di un’Accademia della sua vita da scimmia precedente alla sua attività di conferenziere dalle pagine del più teatrale dei racconti di Kafka (che ora Tommaso Ragno sta portando nei teatri italiani in una magnifica regia e magistrale interpretazione). Duse constata divertita che nei cinema italiani Cenere ha decisamente meno successo di Consul. The monkey. Del film è protagonista una scimmia ribelle che si produce in una prova da funambola nel vuoto (una fantastica metafora del lavoro quotidiano dell’attore, a ben vedere).

“Qui a Roma, la cosa (Cenere) è andata bene. Non la folla, beninteso, che va e corre al mio camerata Consul – quel caro scimmiotto, che mi è piaciuto tanto! Così superiore di noncuranza e disprezzo a tutto ciò che imita! [..] Ha gesti e battiti d’occhi, lontani (gli occhi) come se vedesse un’altra terra e un’altra razza – i gesti, non imita nessuna delle dive di teatro, ma, abbozza, impaziente e sprezzante un gesto… come chi direbbe “ben, fatto finta!”.

Bergamasco ha dunque fatto una scelta di metodo, operando come una ricercatrice, collaborando con studiosi professionisti, ricomponendo una (non “la”) biografia di Duse come emerge dagli indizi in cui si imbatte o che insegue: ha lavorato sulle collezioni degli archivi e dei musei; ha visitato i luoghi in cui Duse ha vissuto (da Chioggia ad Asolo, da Roma a New York, vediamo Bergamasco nomade ardente per tutto il film, come almeno un po’ nomade è sempre chi è davvero artista: l’ispiratrice Duse considerava casa solo “la traversata”); ha studiato la bibliografia scientifica, ha interrogato gli studiosi viventi che l’hanno prodotta, ha sollecitato le testimonianze di chi è stato vicino a coloro che hanno visto recitare la Duse.

Leggi la prima parte dell’articolo

Floriana Conte – Professoressa associata di Storia dell’arte a UniFoggia (floriana.conte@unifg.it;Twitter:@FlConte; Instagram: floriana 240877) e Socia corrispondente dell’Accademia dell’Arcadia