Potevano, quelli della sinistra, fermarsi un attimo, alzare le mani e dire: scusateci, ci siamo sbagliati. Non avevamo capito che servivano case vere e stipendi degni, sicurezza e protezione per chi non ce la fa. Non l’aborto sicuro come unica battaglia, non asterischi di genere da tastiera, non tribunali per condannare chi osa una battuta fuori spartito. E ora c’è Trump.

Potevano, questi custodi della morale progressista, scendere nei sobborghi abbandonati, nella Rust Belt americana, a cospargersi il capo di cenere. Invece no, hanno creduto che la globalizzazione fosse un Erasmus infinito: un miscuglio di utopie tecnologiche e libertà assolute. Mezza Woodstock, un quarto Silicon Valley, un briciolo di Fiume dannunziana.

Potevano bruciare, questi alfieri del cosmopolitismo arcobaleno, il manuale del liberismo selvaggio: quella dottrina che, dal crollo del Muro in poi, la sinistra ha amato come una vecchia amante infedele. Ma niente, non hanno osato. E si sa, quando il popolo può scegliere, non si accontenta della copia: si prende l’originale, uno come Trump.

E invece di capire, hanno preferito continuare con il vecchio copione. Al primo sentore di sconfitta, hanno sgonfiato il pallone, se la sono presa col popolo – che, novità delle novità, non vota mai come sperano. E poi eccoli, in un pellegrinaggio laico, a mettere cuori sotto i post di chi denuncia i social come distruttori della democrazia… proprio sui social.

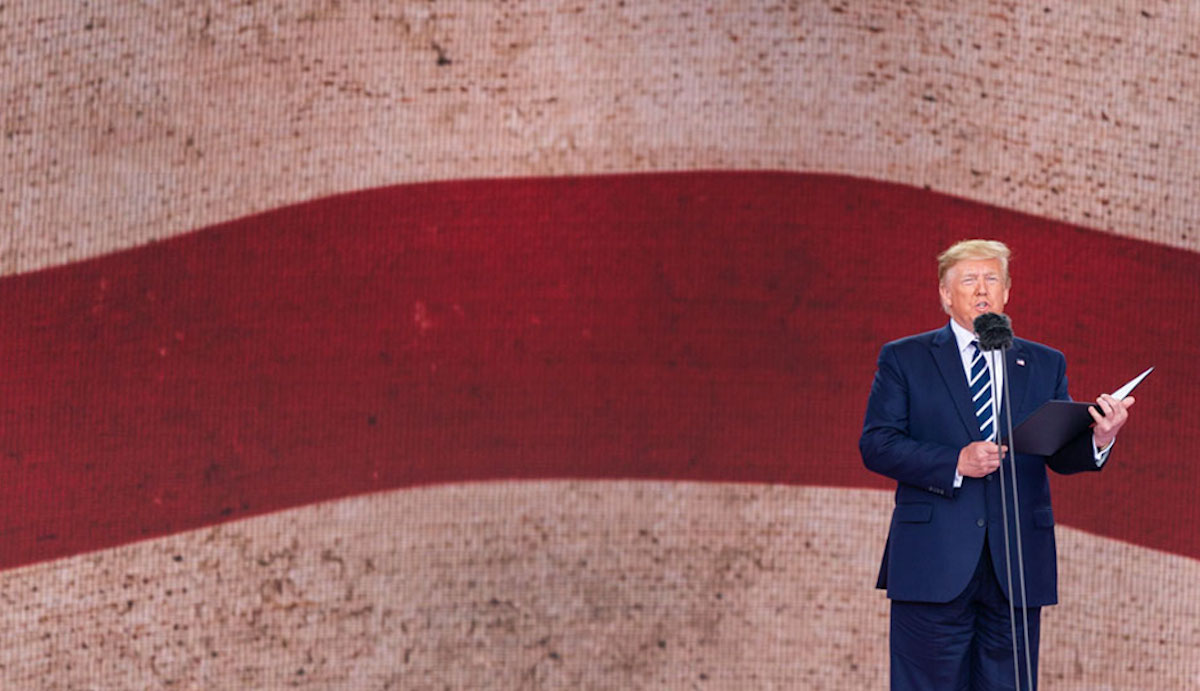

È breve il passo dal Terzo Stato in marcia al “non c’è più morale, Contessa”. Lo hanno fatto loro, quelli che hanno anteposto sempre e comunque i diritti civili a quelli sociali, l’individuo alla Comunità. Quelli che hanno santificato la libertà dimenticando giustizia sociale ed eguaglianza: le altre punte di un tridente ora spezzato. E così, l’America si ritrova un miliardario dai capelli colorati, reazionario e ultraricco, a fare da guida. Votato, ironia della sorte, proprio da chi ha visto la grande storia del movimento operaio ridursi a un aneddoto per salotti radical chic.