Passato il bailamme elettorale, si tornerà a dover fare i conti con le riforme istituzionali in itinere: quella del c.d. “premierato”, quella dell’autonomia differenziata, infine quella della giustizia (anche se quest’ultima è, in realtà, una riforma della magistratura, che con la giustizia ha poco a che vedere).

Con riferimento a tale riforma, si sostiene dai proponenti e dai numerosi corifei che la sponsorizzano, che essa – che prevede la separazione delle carriere dei magistrati, la modifica della composizione e delle competenze del Consiglio Superiore della Magistratura e l’istituzione di un’alta Corte di Giustizia, competente a giudicare degli eventuali illeciti dei soli magistrati ordinari (quindi non di quelli amministrativi e contabili) – sia assolutamente necessaria per garantire la terzietà del giudice e l’effettività del giusto processo.

A sostegno ulteriore di tale tesi, si evidenzia che quello italiano sarebbe un unicum fra tutti gli Ordinamenti giudiziari del “globo terracqueo”, nei quali P.M. e giudici sarebbero separati e non vi sarebbe alcuna osmosi fra le due carriere.

Quanto, poi, alle ragioni “politiche” di tale opzione, esse risiederebbero in una vera e propria “emergenza democratica” del nostro Paese a causa di una “magistratura governante”, che avrebbe trasformato la nostra democrazia in una “democratura” (così Sergio Pizzolante sul Quotidiano di Puglia del 4 giugno scorso, che, a sostegno della sua tesi, richiama le analoghe considerazioni di Angelo Panebianco e Sabino Cassese).

Il vizio d’origine di tutto ciò risiederebbe, secondo Pizzolante, nella stagione di “mani pulite”, la quale avrebbe colpito i cinque partiti allora al governo, realizzando una vera e propria eversione dell’assetto politico-istituzionale del Paese. Da qui la necessità della riforma, per non correre analoghi rischi e garantire il primato della politica.

A me pare che le cose non stiano esattamente in questi termini.

Intanto qualche dato su “Mani pulite”. In quella ormai lontana “stagione”, nel registro notizie di reato della Procura di Milano vennero iscritte, al netto delle archiviazioni, 4.520 persone. Per 3.200 di esse venne chiesto il rinvio a giudizio, mentre per 1.320 vi fu la trasmissione degli atti ad altra Autorità Giudiziaria. Di quelle 3.200 persone, 1.688 furono giudicate innanzi al GUP (con rito abbreviato o patteggiamento): 620 furono le condanne (compresi i patteggiamenti), 635 i proscioglimenti (314 dei quali per prescrizione). A giudizio vennero poi rinviate altre 1.322 persone: 661 furono le condanne, 476 le assoluzioni o i proscioglimenti (dei quali solo 177 nel merito, il resto prescrizioni).

Se questi sono i dati, non sembra si possa definire “Mani Pulite” una “invenzione” della magistratura, mentre se “infarto della democrazia” ci fu, questo andrebbe ascritto alla dilagante corruttela nella politica – la vera patologia – non al “medico” che provò a curarla (senza peraltro, riuscirci, come dimostrano i tanti procedimenti degli anni successivi, sino agli epigoni odierni). È singolare, poi, che a dolersi di quella stagione siano, ancora oggi, le forze politiche che, grazie ad essa, vennero ad esistenza e, addirittura, andarono al governo. Ma tant’è.

Quanto, invece, alle ragioni sottese alla separazione delle carriere dei magistrati, queste – secondo i fautori della riforma – risiederebbero in un eccessivo protagonismo del P.M. (si parla di “Repubblica delle Procure”) a detrimento della terzietà del giudice. E cosa si propone come soluzione? Separare le carriere, mantenendo tuttavia – si dice – la piena autonomia del P.M., con un suo concorso, un suo C.S.M. e un suo giudice disciplinare, senza possibilità di transito da una carriera all’altra. In tal modo – si assicura – il giudice sarebbe effettivamente terzo e non si “appiattirebbe” sulle posizioni dell’accusa.

Peraltro, gli stessi sostenitori della riforma, proprio per criticare la “Repubblica delle Procure” (peraltro solo quando ad essere indagati sono “colletti bianchi” o esponenti della politica), evidenziano come molto spesso le indagini dei P.M. “malati di protagonismo” si baserebbero sul nulla, tanto da venire regolarmente smentite dalle sentenze dei giudici (in Italia le pronunce di assoluzione e/o proscioglimento si aggirano mediamente intorno al 40% del totale dei giudizi). Il che, tuttavia, legittima una domanda: come fanno i giudici ad appiattirsi sulle posizioni dei colleghi del Pubblico Ministero e, al tempo stesso, a smentirli nel 40% e più dei casi? Ed ancora: in cosa un P.M., “separato” dal giudice ma autonomo e indipendente (e, però, privo della cultura della giurisdizione che gli è assicurata dalla comune carriera), può incidere sulla terzietà del Giudice? La contraddizione mi pare evidente e le risposte date non del tutto appaganti.

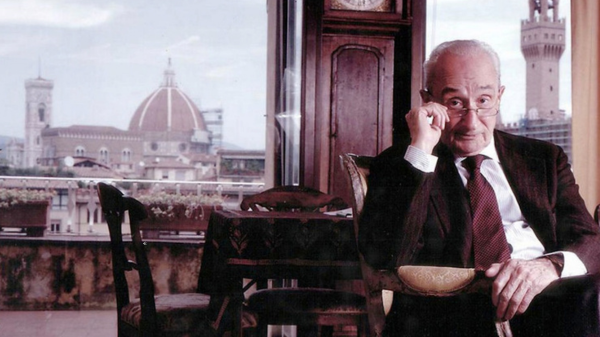

Avv. Franco Coppi

Personalmente ritengo che il problema della terzietà, dell’imparzialità, dell’autonomia e indipendenza di giudizio del giudice (che è stato al centro dell’ultimo congresso dell’A.N.M., cui hanno partecipato oltre mille magistrati) riguardi solo quest’ultimo e non il P.M. e per risolverlo serve a poco o nulla separare le carriere dei magistrati. Illuminanti, sul punto, le parole del Prof. Coppi, uno dei più grandi penalisti italiani: “Non ho mai avuto l’impressione che un giudice abbia pronunciato una sentenza solo perché intendeva rispettare il collega dell’accusa e solo perché appartenenti al medesimo ordine. Il problema vero è che un magistrato sia intellettualmente onesto. Se è tale, può passare dall’una all’altra funzione interpretandola correttamente. Se non lo è, intellettualmente onesto, o cretino, resterà uguale a se stesso anche da separato”…

[Anche il problema delle contiguità nei piccoli uffici] è un problema di persone. Se un giudice subisce il fascino del pubblico ministero – diciamolo pure: adesso sono fratelli, domani saranno cugini – le cose non cambieranno di molto…”.

Chi scrive è stato magistrato per circa 43 anni ed ha svolto sempre funzioni giudicanti (a parte la funzione pretorile “mista” di inizio carriera), nel settore civile e, prevalentemente, nel settore penale. Ebbene, l’esperienza accumulata in tanti anni ed in migliaia di processi mi porta ad escludere recisamente che la decisione del giudice possa risentire dello spirito di colleganza col rappresentante dell’accusa. Dirò di più, a costo di scandalizzare qualcuno. In qualche caso è capitato che, soprattutto nei giudizi d’assise, a condizionare la sensibilità del Collegio (soprattutto dei giudici popolari) abbia inciso maggiormente la brillante arringa di un grande avvocato (ne abbiamo avuti e ne abbiamo anche a Lecce), piuttosto che la requisitoria del P.M.

Separare le carriere, oltre al rilevante dispendio economico dei due C.S.M. e alla irrazionalità dei sorteggi per la loro composizione, non solo non apporterà alcun beneficio all’efficienza della giustizia, ma comporterà il rischio di una pericolosa perdita della cultura della giurisdizione nel rappresentante della Pubblica Accusa (senza contare il rischio, elevatissimo, che il P.M. possa essere in qualche misura “attratto” dall’Esecutivo e messo sotto il suo controllo, così come accade nella maggior parte degli Stati in cui P.M. e giudici sono “separati”; rischio talmente concreto, come è dimostrato dal fatto che in alcuni Stati dove le carriere sono separate – per esempio il Regno Unito – per attenuarne le conseguenze si registra sempre più la tendenza a rafforzare l’autonomia del P.M.; illuminante, sotto questo profilo, anche la “dichiarazione di Bordeaux” adottata in sede europea nel 2009).

Da ultimo, premesso che ipotizzare paragoni fra ordinamenti giudiziari differenti è sempre un azzardo, giova evidenziare che in molti Paesi – Stati Uniti compresi – è assolutamente possibile il passaggio da una carriera all’altra, proprio per l’arricchimento culturale che esso comporta.

Carlo Nordio

In Italia, con la riforma Cartabia, tale passaggio è ormai ridotto al minimo (tanto che può dirsi che la separazione è nei fatti). Ciò che resta unitario è, tuttavia, il concorso, come unitario è il tirocinio e comune è l’aggiornamento (grazie alla Scuola Superiore della Magistratura): il che consente al P.M. di avere, come il giudice, la medesima cultura della Giurisdizione (che, a parere di chi scrive, andrebbe rafforzata e non diminuita o vanificata).

Varare la riforma, nei termini del d.d.l. costituzionale all’esame delle Camere, non solo non migliorerà in nulla l’efficienza della giustizia, ma potrebbe rivelarsi un boomerang dagli effetti imprevedibili per la nostra democrazia, quale delineata nell’attuale Costituzione. Non bisogno dimenticare, infatti, il “contesto” in cui la riforma si inserisce: introduzione del premierato, con esorbitante aumento dei poteri del Premier; limitazioni alle intercettazioni e alla libertà di stampa (legge 21.2.24 n. 15, nota per l’emendamento Costa); ulteriori modifiche previste dalla Riforma Nordio, ecc. Riforme, tutte, che si traducono in una rilevante limitazione dell’autonomia e indipendenza della Magistratura e che “anziché snellire il funzionamento della giustizia civile e penale e rispondere agli impegni assunti con il PNRR, porterebbero ad ulteriori aggravi nei tempi e nel clima della nostra giurisdizione” (così Stefano Passigli sul Corriere della sera del 10.6.24).

È ben fondato, pertanto, il sospetto che tale riforma sia stata concepita essenzialmente per “punire” la magistratura, “rea” di essere “troppo” indipendente dal potere politico. Molti, infatti, sono i segnali che depongono in tal senso.

Maurizio Gasparri

Non è un caso, infatti, se:

- Al D.L. “sicurezza”, nei giorni scorsi, è stato presentato da parlamentari della maggioranza di governo un emendamento (on. Iezzi e Ravetto) per l’introduzione di una norma nel codice di rito secondo cui, nell’ipotesi di reati commessi in servizio dalle forze di polizia con “uso di armi o altri mezzi di coazione fisica”, il P.M. possa svolgere solo gli atti urgenti, mentre il resto delle indagini sia rimesso (incredibile dictu) all’Avvocatura dello Stato, che procede, ove necessario, avvalendosi di consulenti;

- Un noto esponente politico di tale maggioranza (sen. Gasparri) ha tacciato di atteggiamento eversivo “questo Santalucia [Presidente dell’A.N.M. : n.d.r.] ed altri magistrati” per aver osato criticare il disegno di legge sulla separazione delle carriere ed aver indetto un’assemblea dei magistrati per discuterne (sfugge evidentemente a questo signore il contenuto degli artt. 17 e 21 della Costituzione, valido anche per i magistrati);

- Lo stesso esponente politico, il giorno seguente, dopo aver criticato i provvedimenti di alcuni giudici in materia di immigrazione, ha testualmente detto: “Oggi la Magistratura è il problema numero uno del nostro Paese”;

- Da ultimo, il ministro della Giustizia Nordio ha promosso l’azione disciplinare nei confronti di tre magistrati della Corte d’Appello di Milano, tacciandoli di “grave e inescusabile negligenza”, per aver disposto la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in luogo della detenzione in carcere nei confronti dell’imprenditore russo Artem Uss (poi evaso): un provvedimento, perfettamente legittimo e ritualmente corretto, tanto è vero che non è stato impugnato dal P.M., mentre la Procura Generale della Cassazione, con riferimento alla stessa vicenda, ha archiviato il relativo procedimento disciplinare, ritenendo corretto l’operato di quei magistrati. È di tutta evidenza che, in tal modo, l’azione disciplinare, entra nel merito delle decisioni, in violazione dell’art. 2 della legge n. 109/06, secondo cui “l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare” e diventa un modo per suggerire ai giudici quelle da adottare.

Giuseppe Santalucia

In definitiva, richiamando Agatha Christie: “Un indizio è un indizio. Due indizi sono due indizi, tre indizi costituiscono una prova”.

Roberto Tanisi– Magistrato. Già presidente del Tribunale e della Corte d’Appello di Lecce