Le telefonate dei potenti al direttore dell’Ansa in tutto una decina in 30 anni

Anni dopo, il direttore di un grandissimo quotidiano nazionale, dimessosi per questioni di P2, scrisse un libro in cui si scopriva che gran parte della sua giornata la consumava al telefono a colloquio con i potenti. Le telefonate con i potenti il direttore dell’Ansa le può contare, in trent’anni, sulle dita delle due mani; eppure l’agenzia trasmetteva ogni giorno un notiziario che dalle 120 mila parole degli anni Sessanta aumentò gradualmente fino a superare le 200 mila parole alla fine degli anni Ottanta: un mare di notizie (il 29-30 per cento delle quali di politica interna); tante notizie da riempire trenta-quaranta pagine di giornale, 3-400 fatti contro i cento seguìti mediamente, allora, da un quotidiano nazionale.

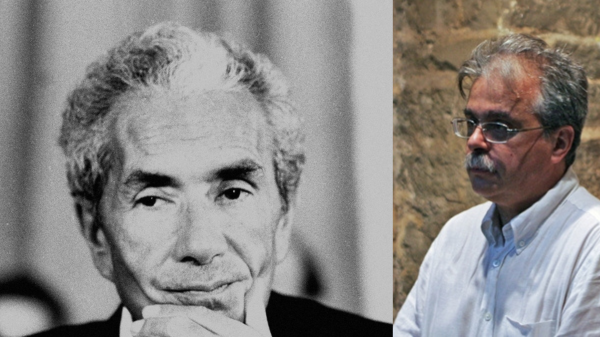

Sergio Lepri

L’Ansa era l’agenzia di tutti i giornali, grandi e piccoli

Il mio secondo obiettivo fu di realizzare più ampiamente lo spirito cooperativo che aveva presieduto alla fondazione dell’agenzia e caratterizzava la sua struttura sociale. L’Ansa era l’agenzia di tutti i giornali, grandi e piccoli, e tutti dovevano essere messi egualmente in condizione di avere un notiziario non solo imparziale ma anche completo.

Da principio ci fu qualche riserva da parte di alcuni grossi quotidiani nazionali, che non vedevano di buon occhio che quelli di provincia avessero le stesse notizie di cui essi disponevano; ma poi tutto andò liscio. Oltretutto lo statuto dell’agenzia stabiliva che per i giornali il canone di abbonamento era proporzionale alla loro tiratura; per lo stesso prodotto i piccoli pagavano dieci, i grandi cento. Furono così completati gli uffici regionali in Italia (io ne avevo trovati soltanto sette); furono aumentati quelli all’estero (quando arrivai c’erano solo a Parigi, Londra, Bonn e New York), molti con giornalisti italiani, altri con giornalisti locali. In pochi anni l’informazione Afp, Reuters e Upi, che con oltre il 60 per cento rappresentava la maggioranza dell’informazione globale dall’estero, scese al 22 per cento nel 1980; poi al 4-5 per cento…

Naturalmente la completezza dipendeva anche dallo spazio disponibile. Alla prima rete telescrivente se ne aggiunse una seconda, nel 1961, e il notiziario generale per l’Italia raggiunse le centomila parole al giorno, un “tetto” pertinente a un’agenzia che non può fare scelte di contenuti o riassumerli eccessivamente. Nel 1967 arrivò anche la terza rete telescrivente, che – rimasto invariato il “tetto” – permise una trasmissione più rapida del materiale.

Il terzo obiettivo era il più ambizioso: tentare altri mercati oltre a quello dei quotidiani e assicurare all’agenzia introiti che non fossero soltanto quelli dei soci o dello Stato. Ma per questo obiettivo le idee non erano sufficienti; occorrevano altre forze e altre strutture. È un discorso, perciò, che si cominciò a fare più tardi, negli anni Settanta. Per il momento c’era un altro problema da risolvere: l’informazione degli organi dello Stato. A farlo esplodere (e a mostrare l’importanza di un’agenzia come l’Ansa al di là delle sue finalità istituzionali) fu un fatto eccezionale: l’alluvione dell’Arno a Firenze il 4 novembre del 1966.

*****

L’alluvione di Firenze nel 1966

L’Arno cominciò a straripare qualche minuto prima delle cinque. Per tutta la notte Dante Nocentini, il capo della sede fiorentina dell’Ansa, era andato su e giù per i lungarni guardando l’acqua che continuava a salire. Poi si fermò in piazza Cavalleggeri. Fu là, proprio davanti al brutto edificio della Biblioteca nazionale, che l’Arno prese a tracimare. Il buio era ancora fitto. Nocentini si mise a correre verso piazza Santa Croce, inseguito dall’acqua che avanzava in Corso dei Tintori e, per il momento, si spandeva lenta sul selciato. La sede dell’agenzia era allora in via dei Pucci, a duecento metri da piazza del Duomo. Salì trafelato le scale (non c’era l’ascensore) e dette la notizia a Roma.

Era il 4 novembre del 1966, un giorno festivo, a quel tempo. Era chiamato il «giorno della vittoria», anniversario della vittoria dell’Italia contro l’Austria e della fine della prima guerra mondiale, il 4 novembre 1918. A Roma l’Ansa funzionava regolarmente, ma tutti gli uffici pubblici erano chiusi; chiusi i ministeri, chiusa la presidenza del Consiglio a Palazzo Chigi, chiuso anche il ministero degli Interni. Al Viminale non c’era neppure un funzionario di servizio e anche qui le telescriventi dell’Ansa erano ferme; venivano spente la domenica e negli altri giorni di festa. Era il 1966, un anno della seconda metà del secolo ventesimo, ma nessuno, nel governo e nel Parlamento, aveva pensato che le responsabilità dei cosiddetti pubblici poteri non si esercitano soltanto nei giorni feriali.

In Toscana pioveva da diciotto ore senza interruzione e tutti i fiumi e i torrenti erano in piena dalla sera prima. Alle sei del mattino le acque dell’Amo a Firenze avevano già inondato le zone più basse della città: i quartieri di San Niccolò e di Santa Croce, la periferia di Bellariva. Alcuni avevano fatto a tempo a scappare di casa, molti erano saliti nei piani più alti, chiedendo ospitalità agli altri inquilini. Via via la corrente elettrica venne a mancare dappertutto. Alle nove l’Arno superò le spallette anche tra il ponte alle Grazie e il Ponte Vecchio e tra il Ponte Vecchio e il ponte a Santa Trinita; in qualche puntò le fece crollare. L’acqua cominciava a invadere il centro della città, da piazza della Signoria a piazza del Duomo.

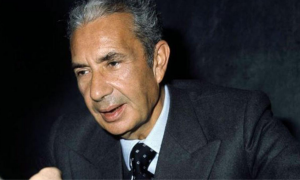

Aldo Moro

L’acqua diventava sempre più veloce e vorticosa e si alzava di livello. Era un’acqua scura, limacciosa e a un certo momento cominciò a mostrare larghe chiazze nere; era il gasolio che usciva dalle cisterne sventrate degli impianti di riscaldamento. Alle 9 e mezzo l’acqua aveva superato, anche nelle strade e nelle piazze del centro, i piani terra delle case e continuava a salire e a diventare più impetuosa. Dalle finestre la gente vedeva passare mobili, masserizie, attrezzi, qualche cavallo o gatto morto o cane; poi anche automobili, che andavano a schiantarsi contro le pareti dei palazzi e i pali dei segnali stradali, divellendoli.

Alle 9.45 la corrente elettrica mancava in quasi tutta la città e così il telefono. Nella sede dell’Ansa le telescriventi non funzionavano più e i redattori riuscirono a scappare appena in tempo, prima che l’acqua entrasse dentro i palazzi di via dei Pucci e rendesse impraticabile la strada. Dante Nocentini ebbe un’idea: andare in piazza San Marco e chiedere assistenza al Comando militare della regione. In quella piazza l’acqua non era ancora arrivata; vi arrivò più tardi, ma solo fino all’aiuola centrale e al monumento a Manfredo Fanti; 14 infatti, il livello della città comincia a salire. Dal Comando l’Ansa riprese a trasmettere a Roma attraverso un ponte radio militare. Erano le dieci.

Il governo non c’era o per lo meno non c’era nei palazzi di governo. Era un giorno festivo. Per ore e ore noi dell’Ansa cercammo di avvertire qualcuno delle istituzioni attraverso il centralino della presidenza del Consiglio (un telefonista c’era), le prefetture e anche direttamente; ma senza successo, per tutta la mattinata. Alle 10, a Roma, il presidente della Repubblica Giuseppe Saragat si recò a deporre una corona alla tomba del milite ignoto; di Firenze non sapeva niente. Alle 10, a Redipuglia, il presidente del Consiglio Aldo Moro si accingeva a tributare il rituale omaggio al sacrario dove sono sepolte più di centomila salme di caduti della prima guerra mondiale. Non sapeva niente neppure lui. L’agenzia continuava a trasmettere notizie, ma a mezzogiorno il presidente della Repubblica, come se niente fosse, riceveva al Quirinale il comitato “Premio medaglie d’oro” e il presidente Moro pronunciava a Gorizia un discorso per l’inaugurazione del monumento al “fante d’Italia”.

Giuseppe Saragat

Solo alle 13.45 il Capo dello Stato fu informato (da me, per telefono, personalmente, visto che non l’aveva saputo altrimenti) di quello che era successo e stava succedendo a Firenze; ma forse non si rese ben conto della tragedia. Un comunicato del Quirinale invitò infatti i prefetti a “farsi interpreti, presso le popolazioni, della solidarietà” del presidente. Che cosa poteva fare il prefetto di Firenze, prigioniero – senza telefono e senza corrente elettrica – nel palazzo Medici-Riccardi circondato da due metri di acqua vorticosa? Alle 16.45 si fece vivo anche il ministro degli Interni (era Paolo Emilio Taviani), ma solo perché finalmente io ero riuscito a trovarlo.

La lunga notizia di riepilogo dell’Ansa su quanto era avvenuto a Firenze

Le acque cominciarono a decrescere in serata. Alle 21.42 l’Ansa trasmise una lunga notizia di riepilogo: “Firenze è un immenso lago immerso nelle tenebre, un lago di acque limacciose che si estendono per oltre sei chilometri quadrati nei quartieri a nord dell’Amo e in un’area imprecisata nei quartieri a sud del fiume. L’inondazione – la più grossa dal 1270 – interessa due terzi della città. Manca l’acqua, manca il gas, l’energia elettrica è erogata soltanto in alcune zone, il telefono non funziona. La situazione è drammatica nelle case di abitazione e negli ospedali. Anche nelle zone risparmiate dall’inondazione scarseggiano i rifornimenti alimentari; nelle altre è impossibile l’approvvigionamento”.

Il caso di Firenze servì di lezione. Presidenza della Repubblica, presidenza del Consiglio, ministero degli Interni, comandi dei Carabinieri e della Guardia di finanza di allora si attrezzarono per evenienze del genere. Nacque la Protezione civile. Sarebbero poi nate anche le ”unità di crisi” e perfino le “situation rooms”. Le telescriventi dell’Ansa vennero fornite a tutti gli organi importanti e non vennero più spente, né di giorno né di notte e neppure nei giorni delle feste comandate.

Ci fu solo, anni dopo, un episodio un po’ comico in uno scenario tragico. Il terremoto che sconvolse la Campania e la Basilicata la sera del 23 novembre del 1980 (più di seimila morti e diecimila feriti, trecentomila senzatetto) è stato il terremoto più grave dopo quello di Messina e Reggio Calabria del dicembre 1908 (150 mila morti). La prima scossa fu alle 19 35′ 22″; a Roma fu avvertita poco dopo e l’Ansa ne dette notizia alle 19.40. Alle 20.00 localizzò l’epicentro nell’Italia del sud. Alle 23.28 indicò l’epicentro (40.7 gradi di latitudine e 15.2 di longitudine, cioè a circa dieci chilometri a est di Eboli) e l’intensità delle scosse (del nono-decimo grado della scala Mercalli la prima scossa, tra il sesto e il settimo grado le scosse delle 20.05, 20.08, 20.10, 20.38, 21.33). Fino a quel momento l’agenzia aveva trasmesso, in meno di quattro ore, 77 notizie e, complessivamente, più di settemila parole.

Una decina di giorni più tardi ci fu un dibattito alla Camera sui ritardi dei soccorsi e l’allora presidente del gruppo democristiano della Camera, Gerardo Bianco, convinto che la causa fosse in una ritardata informazione dal centro, mi telefonò per conoscerne i motivi. Non c’erano stati ritardi o carenze di informazioni da parte dell’Ansa – dissi – e, questa volta, neppure ritardi o carenze di intervento degli organi di governo. Come dimostravano alcune notizie trasmesse, la Protezione civile si era sùbito messa in allerta; le telescriventi dell’Ansa erano aperte e avevano funzionato.

Dovrò allora cambiare il testo del mio discorso alla Camera, mi disse Gerardo Bianco; e non capii bene se era contento oppure no. Forse no. Gerardo Bianco è nato in provincia di Avellino, e a Avellino si erano manifestati i maggiori ritardi, fra i tanti ritardi che si ebbero negli interventi degli organi locali dello Stato in tutte le province colpite. Di lì a poco il prefetto di Avellino fu rimosso dall’incarico: non si era reso conto, sul momento, della gravità del terremoto. Perché? Lo seppi, qualche tempo dopo, dal provveditore generale dello Stato, venuto in visita in agenzia: nella prefettura di Avellino si erano guastate le telescriventi dell’Ansa, ne era stata richiesta la sostituzione, ma il Provveditorato non aveva ancora provveduto. Ecco perché il prefetto non sapeva niente.

Un capro espiatorio più importante si era avuto nel gennaio dell’anno prima, quando Giovanni Ventura, imputato per la strage di piazza Fontana a Milano, fuggì da Catanzaro, dove era in soggiorno obbligato, e riparò in Argentina. Il ministro degli Interni e il capo della polizia lo seppero dall’Ansa. Il capo della polizia, che era Giuseppe Parlato, fu destituito. Ingiustamente.

In alcuni casi, un’agenzia di informazioni di certe dimensioni come l’Ansa è ovvio che arrivi prima degli organi dello Stato; e questo non deve essere motivo di presunzione per l’agenzia né di disappunto per gli organi dello Stato. Un’agenzia di informazioni che si rispetti ha, nel proprio paese e all’estero, una rete di fonti come nessun altro può avere e un sistema di trasmissioni velocissimo; è ovvio che spesso abbia informazioni che altri non hanno o le abbia prima degli altri.

Così andavano le cose, ma una svolta importante ci fu negli anni Settanta. Dopo Francesco Malgeri, al quale si deve la bella sede dell’Ansa nel seicentesco palazzo della Datarla (finalmente si lasciò via di Propaganda, il cui nome mi aveva sempre dato noia), alla presidenza dell’agenzia fu chiamato Gianni Granzotto e direttore generale fu nominato Paolo de Palma. Amico carissimo il primo lo era da anni; amico carissimo il secondo lo diventò in breve. È una cosa, questa, da segnalare.

Gianni Granzotto

In quasi tutte le testate giornalistiche i rapporti fra il responsabile della gestione finanziaria dell’impresa e il direttore responsabile della gestione giornalistica sono stati e sono spesso difficili. Qualche anno fa Henri Pigeat, presidente direttore generale dell’agenzia francese Afp dal 1979 al 1986 e poi presidente dell’IMedia Consulting, mi chiese consigli per uno studio che stava facendo sullo statuto delle aziende giornalistiche: come si possono codificare questi rapporti fra i due responsabili in modo da evitare conflitti? Avevamo avuto molte occasioni di incontri e di conversazioni, Pigeat conosceva l’ottimo clima fra me e de Palma; per questo voleva sapere in che maniera all’Ansa tutto filasse bene fra me e lui. Dopo molti scambi di idee concludemmo che non c’era niente da fissare per iscritto. Il problema è solo di stima e di reciproco rispetto. Meglio, se su questo nasce anche l’amicizia, così come nacque fra noi ed è rimasta, anche dopo l’Ansa, finché Paolo non se ne è andato.

*****

Il corpo redazionale era intanto diventato qualcosa di serio. L’Ansa era una scuola efficiente

Non si assumevano giornalisti già fatti; ma i giovani assunti come praticanti si facevano presto professionisti avveduti e capaci. Anche donne; l’Ansa era all’avanguardia nella presenza femminile nelle varie redazioni. Il guaio era che ogni tanto qualche giornalista bravo (o brava) se ne andava in un quotidiano importante, dove c’era il piacere della firma e uno stipendio più alto. A quei tempi non erano ancora nate le scuole di giornalismo e molti quotidiani vedevano nell’Ansa un mercato dove trovare professionisti in gamba. C’era anche qualche padre importante dalla vista lunga.

Un giorno al presidente Riccardi si presentò un altissimo funzionario della Direzione generale dell’informazione. “Mio figlio – disse – ha già un posto assicurato al Corriere della sera, ma ce lo voglio mandare quando sarà un giornalista esperto. Voi me lo tenete due anni e poi lui se ne va”. Il presidente disse di sì ed io che potevo fare? Feci finta di essere contento. Il giovanotto in realtà aveva doti; oggi è direttore di un quotidiano.

Quanti se ne sono andati così. Faccio il nome di quelli di cui mi ricordo e chiedo scusa a tutti gli altri: Antonio Padellaro, Dino Pesole, Enrico Romagna- Manoja, Dino Basili, Piero Benetazzo, Vanna Vannuccini, Giuseppe Canessa, Giuseppe Fedi, Giancarlo Perna, Maurizio Andriolo, Mauro Lucentini, Giuliano Ferreri, Sergio Borsi, Gianfranco Svidercoschi, Paolo Glisenti, Carlo Scarsini, Enrico Francot, Gian Giacomo Foà. Qualche anno prima di lasciare l’agenzia, nel 1985, li contai; erano ottantadue.

C’era un vantaggio: le redazioni erano piene di giovani e in quegli anni difficili da un lato, appassionanti dall’altro per il nuovo che si vedeva arrivare, l’ambizione generale era di stare al passo coi tempi. Tutto stava cambiando e l’informazione, oltre che strumento di conoscenza, si stava ora dimostrando indispensabile strumento di lavoro. Non ci preoccupavamo soltanto di allargare per motivi economici la nostra clientela; pensavamo di dover rispondere ai nuovi bisogni informativi richiesti da una società in evoluzione. Ecco perché nacque uno speciale notiziario (fu chiamato “4a rete”).

Il notiziario era più breve e i contenuti (politica ed economia, italiana e estera; anche un certo tipo di cronaca) erano selezionati, tra quelli del notiziario generale per i giornali, in funzione degli interessi conoscitivi di destinatari non giornalistici, ma amministrativi, economici, sindacali. Qualcuno lo chiamava il “giornale del giorno dopo”.

Un insperato aiuto venne da Pasquale D’lnnella, un professore di fisica che si era messo a fare l’imprenditore e stava affacciandosi nel campo delle nascenti nuove tecnologie della comunicazione. Ancora non c’era stato il passaggio dall’analogico al digitale, ma si trovò un modo per selezionare le notizie secondo la categoria (politica, economia, cultura, spettacolo, cronaca, sport). Il titolo della notizia veniva fatto precedere dalla categoria di appartenenza e un meccanismo inserito nella telescrivente permetteva un’automatica selezione. L’abbonato poteva così ricevere soltanto le categorie di notizie che lo interessavano e ignorare le altre. Era un’anticipante novità: un notiziario “personalizzato” in forma analogica alla vigilia delle nuove tecnologie elettroniche digitali.

Mario Nanni – Direttore editoriale