Può sembrare strano per chi come me sta nella placida tranquillità della sua casa di Lisbona o in quella di Roma, ma sono ormai tre giorni che le notizie e le immagini che arrivano da Israele mi hanno provocato un dolore e una preoccupazione che non esito a definire un tumulto emotivo.

Come succede per qualsiasi esperienza importante o significativa, io che in quei posti ho vissuto, lavorato, cresciuto i miei figli, coltivato amicizie, organizzato le (non frequenti, data la continua pressione di lavoro) parentesi di svago, non riesco a dare un senso molto coerente ai pensieri.

Leggere ciò che il mio collega e carissimo amico Giorgio Raccah mi ha scritto e poi detto a voce a poche ore dallo scoppio di questo nuovo inferno mediorientale mi ha gettato in uno sgomento che ancora non mi lascia. Anzi, forse va crescendo. Le sue note di ieri, nella loro essenzialità, sono un esempio di lucidità e completezza, oltre che di giornalismo di grande qualità. Ma forse Giorgio, che lì vive con la moglie e i suoi familiari, non può permettersi di non essere lucido. Per quanto possibile deve mantenere intatte le capacità analitiche, di cui avrà bisogno non appena gli eventi consentiranno di guardare alla realtà fuori dal clima emergenziale.

Per me è diverso. Ho una ridda di pensieri che senza ordine “gerarchico” mi si affollano nella mente ma anche (come si dice in termini piuttosto grossolani) nella pancia. In alcuni susciteranno riprovazione, altri forse li apprezzeranno, altri ancora potranno giudicarli fuori posto. Tra un po’ di tempo io stesso, se e quando tornassi a rileggermi, forse potrò sentirmi parte di tutte e tre quelle categorie. Ciò che ho scritto ora, in ogni caso, voglio chiarire che non rispecchia che il mio pensiero; me ne assumo quindi ogni responsabilità.

Sangue, fiumi di sangue, un mare di sangue in Medioriente. Forse eccolo il vero Mar Rosso, non quello geografico, che del resto di quella regione fa parte. A versarlo sono stati tutti. Negli anni, nei secoli e nei millenni si sono mischiati, alternandosi variamente nel ruolo di vittime e uccisori egiziani, ebrei, cristiani, arabi, persiani, musulmani, sunniti, sciiti, wahhabiti, salafiti, jihadisti, palestinesi, israeliani. Ma se questo profluvio di sangue è stato per molti una conseguenza, diciamo anche un male necessario o addirittura una responsabilità voluta esercitata da uno o un altro gruppo, per i musulmani (indipendentemente dal ramo cui appartengono) il sangue (e la chiamata di esso come “legge del taglione”, ma non solo) fa parte della loro cultura, le è consustanziale.

Pene corporali di ogni sorta, fustigazioni, amputazioni e, a coronamento, pene capitali mediante i sistemi più vari, tra i quali in certe nazioni spiccano la lapidazione e la decapitazione eseguita da un boia munito di apposito spadone. Entrambe queste pene di morte avvengono all’aperto e in luoghi pubblici. Certo, nel mondo sono ancora tante le nazioni che pur dicendosi civili contemplano nei propri ordinamenti giudiziari la pena capitale. Ma non risulta che, come per esempio in Iran, il semplice invocarne l’abolizione sia considerato un grave reato, punibile con lunghe pene detentive. Il sangue è onnipresente nella vita della gente. In molti paesi di cultura islamica, anche un evento festoso come l’inaugurazione di un negozio sulla pubblica via è salutato con l’uccisione in strada di un animale, con tanto di cumulo di visceri fumanti che attirano topi e altri animali, e un rigagnolo di sangue che in base alla dimensione della bestia scannata (un montone o anche una mucca) può essere molto cospicuo. È considerato di particolare buon augurio immergere le mani in quel sangue e lasciare poi le rosse impronte delle palme sulla vetrina del negozio. Dove invece il sangue, in ciò analogamente ai dettami dell’ortodossia ebraica, viene bandito come deposito di impurità, di infermità, addirittura di male è nel ciclo della femmina in grado di procreare. “Astenetevi dal contatto con la donna mestruata e impura” prescrive il Corano “fino a che non si sia purificata”.

Confesso che ciò che è avvenuto e sta avvenendo in queste ore in Israele forma nella mia mente un grumo di odio e di sete di rivalsa che suona illogico, contraddittorio e ingiusto in chi come me ha sempre auspicato l’edificazione di un vero Stato palestinese insieme a quello israeliano. Oggetto della mia avversione sono i palestinesi stessi e, temo, in senso molto più vasto, tutto il mondo arabo-islamico e, nel suo complesso, musulmano integralista. Non sono ebreo e, sebbene (inconsapevolmente, come la quasi assoluta totalità dei cristiani) battezzato, non sono neanche credente. Men che mai, potrei esserlo, di una delle tre religioni abramitiche o “del libro”.

Delle tre, in ogni caso, quella che trovo insoffribilmente più lontana da me è proprio la musulmana. Basta, parlerò per flash, brevi cenni che rimandano a qualcosa di immediatamente riconoscibile tra le applicazioni dell’ortodossia islamica. È sufficiente vedere che succede alle donne in Iran, alle violenze istituzionalizzate, al fatto che in un processo la testimonianza di una donna conti un terzo di quella di un uomo, dell’assoluta potestà che su una donna hanno il padre, il marito, un nonno, un fratello, uno zio o, in mancanza di questi, anche un lontano parente. Le donne devono andare (non possono, ma tassativamente devono) col capo e il corpo coperti, spesso anche il volto. Se disubbidiscono fioccano le punizioni corporali, che talvolta provocano la morte o una grave menomazione delle malcapitate. In rari casi di mariti meno fisicamente violenti, chi trasgredisce alle regole o non si mostra abbastanza sottomessa viene ripudiata con un atto unilaterale del marito. Questo in pratica per lei equivale a perdere ogni considerazione da parte della famiglia, sino a trasformarla in una povera pezzente o in una prostituta per necessità.

Nessuno, come da me dichiarato più sopra, può definirsi ateo o passare a un’altra fede. L’ateismo, come altri tralignamenti quali l’apostasia o anche l’eresia, possono venire puniti con la morte. In tanti anni di frequentazioni per lavoro in paesi islamici non una volta, dico una sola, mi è successo di avere una conversazione con un cittadino del posto che si sia definito “non credente”. Rarissime le volte, forse un paio, che ciò sia avvenuto con musulmani in Italia, in uno degli altri sei paesi in cui ho vissuto o delle decine da me visitati.

La morte ha un peso minimo per chi la infligge – e se per esempio si uccidono gli infedeli dichiarati, ciò rappresenta una benemerenza per l’aldilà – mentre se la si subisce per mano degli infedeli è il passe-par-tout immediato per il paradiso. Relativamente ai nostri standard occidentali, la morte ha un “peso specifico” molto minore nel mondo arabo/musulmano. Molti anni fa, quando facevo il corrispondente estero in Israele occupandomi anche della Cisgiordania e di Gaza, a pochi giorni dal mio arrivo mi successe di visitare una famiglia araba di Gerusalemme Est in cui un ragazzo di circa 20 anni era rimasto ucciso in uno scontro con la polizia di frontiera israeliana.

Pur cercando di non tradire i miei sentimenti, restai allibito nel vedere con quanta compostezza e a tratti sorridente soddisfazione i parenti del morto ricevessero i visitatori. Decine di persone che, tra grandi vassoi di dolci alle mandorle e caraffe di caffè nero e tè alla menta, andavano a congratularsi per il fatto che un membro di quella famiglia fosse già da ricordare come martire in paradiso. Dopo qualche mese, avevo capito diverse cose. Compreso il fatto che, in piena intifada, fosse normale che un padre si portasse dietro un figlioletto di tre o quattro anni, facendolo partecipare a manifestazioni che invariabilmente finivano col lancio di molotov contro i gipponi dell’esercito israeliano, che a sua volta rispondeva sparando, di solito tenendo la mira bassa. Peccato che là dove c’è la gamba di un uomo adulto può esserci il torace o la testa di un bambino. Per questo avvenivano non di rado casi di pazienti pediatrici curati (talvolta anche nei moderni ospedali israeliani) per traumi da proiettili. I genitori, tuttavia, pur tra manifestazioni di grande disperazione, anche a beneficio delle telecamere, non traevano l’unica e ovvia conclusione, che bambini piccoli dove ci possono essere scontri a fuoco è bene lasciarli a casa.

Sono stanco di sentire come un disco rotto la retorica della Nakba, ossia il “disastro” rappresentato per il mondo arabo dalla fondazione dello Stato ebraico, il 15 maggio del 1948. Non erano passate che poche ore dalla nascita di Israele, avvenuta sulla base della spartizione decisa dall’Onu, che da parte di Egitto, Siria, Transgiordania, Iraq e Libano si scatenò l’offensiva contro il neonato Stato. Regalo più grande a Israele gli arabi non avrebbero potuto farlo. Il resto è storia arcinota.

Ricacciati gli invasori al di fuori dei confini stabiliti un anno prima dalle Nazioni Unite, Tel Aviv (allora era corretto usare la metropoli israeliana come sinonimo di Israele, visto che ne era la capitale, oggi è solo ridicolo e velleitario) lanciò una grande e inattesa controffensiva, invadendo il Sinai ed espandendo la sua frontiera fino alla Galilea orientale, al Neghev e a una fetta di territorio che arrivava a Gerusalemme, di cui poi annesse la metà a ovest.

Se gli arabi avessero accettato da subito l’esistenza del nuovo Stato, oggi le due nazioni, magari con qualche “ritocco” territoriale dall’una o dall’altra parte, potrebbero convivere in pace. Soprattutto ne avrebbero beneficiato i palestinesi, che avrebbero cessato di essere gli “utili idioti” di qualcuno: essenzialmente dei vicini arabi che li hanno sempre appoggiati a parole, salvo poi massacrarli, come successe nel 1970 con la Giordania, nel tristemente noto “Settembre nero”.

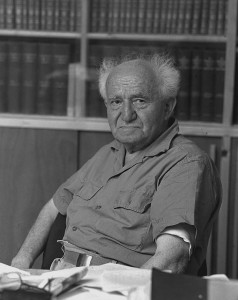

Che siano esasperati lo si può ben comprendere, anche tenendo conto che il clima in Israele è ben diverso da quello che c’era nei loro confronti con il “primo premier” David Ben Gurion e con le successive amministrazioni laburiste, in particolare, con un salto di qualche decennio, durante il governo di Yitzhak Rabin, per me il politico dalla visione più limpida di tutti. “Dobbiamo avanzare nel processo di pace come se non esistesse l’intifada – fu una frase storica pronunciata da Rabin – e combattere l’intifada come se non esistesse il processo di pace”. Per questo fu ucciso e, non a caso, ad assassinarlo fu un estremista ebreo, su posizioni uguali a quelle di alcuni membri dell’attuale governo di Benjamin Netanyahu.

Con le azioni di questi giorni, i palestinesi di Hamas hanno dimostrato di essere ben capaci di liberare il “terrorista” che è in ciascuno di loro, ma anche di essere di un’assoluta miopia politica e di zero progettualità. “Gli arabi – ebbe a dire il politico laburista israeliano Abba Eban – non hanno mai perso l’occasione di perdere un’occasione”. Speriamo che anche in questa occasione siano coerenti.

Certo, per quanti appoggi possano avere avuto in alcune fasce residuali di una cosiddetta sinistra radicale (ma come avrebbe reagito il barbuto filosofo dell’equazione “religione/oppio dei popoli”?) sarà difficile che trovino ancora molti appoggi adesso che si sono comportati come i peggiori tagliagole dell’Isis o di Al-Qaeda. Che dirà certa intellighenzia occidentale, un intellettuale come lo statunitense Noam Chomsky, massimo linguista vivente? E se fossero ancora vive come avrebbero commentato certe animulae vagulae blandulae (le avrebbe chiamate Adriano) come il filosofo italiano Gianni Vattimo, quello dei “razzetti palestinesi” poco più che fuochi d’artificio, o il Premio Nobel portoghese José Saramago, tanto grande narratore quanto modesto analista politico? Forse neppure i talebani sarebbero stati capaci di scatenare la loro ferocia contro tanti ragazzi inermi colpevoli solo di partecipare a un festival di musica. In tutta Gaza non c’è un solo abitante che, pur non essendo di Hamas, non abbia inneggiato a quelle morti; che non stia gioendo della cattura di così tanti ostaggi “sionisti”, anche perché spera, forse illudendosi, che la vendetta dello Stato ebraico sia meno draconiana.

E non credo che ci sia neanche uno che non abbia chiamato “sharmuta” (“puttana” in arabo) ogni ragazza vittima dei commando terroristici (altro che “miliziani” o “guerriglieri”, come qualche commentatore si ostina a definirli) viva o morta che fosse, violentata o no che sia stata o che sarà. Penso inoltre che altrettanto giubilo ci sia naturalmente anche in Cisgiordania, come c’è in Qatar che quel terrorismo finanzia con larghezza, tra i talebani dell’Afghanistan, nei circoli segreti dei Fratelli musulmani egiziani, tra gli Hezbollah in Libano e, lo si è visto scopertamente, in Iran che foraggia quel terrorismo, elargendo enormità di materiale bellico e fiumi di danaro.

Alla luce di ciò, purtroppo, non riesco a impedirmi di provare un’avversione profonda verso i palestinesi, che non hanno mai saputo approfittare delle opportunità che la storia ha offerto loro, e di soffrire in generale di islamofobia. In questo periodo, mi spiace per la rozzezza, non riesco a rivivere, come da ragazzo, l’emozione che provai nello scoprire le raffinatezze degli Arabi (con la maiuscola, come in un mio antico libro di testo), il debito che nel medioevo l’Europa dei secoli bui aveva verso chi come Avicenna ci aveva fatto scoprire le raffinatezze del pensiero e della scienza, medicina in particolare, o come Averroè, che attraverso i suoi dotti Commentari ci aveva svelato le sottigliezze del pensiero aristotelico.

Ma forse, sforzandomi di chiudere con una nota di ottimismo, chissà che da questa nuova sciagura riesca a venire una cosa positiva: se e quando la crisi passerà, forse Israele ritroverà la strada che 75 anni fa ne ha fatto un grande paese e si libererà dell’accolita di estremisti di estrema destra che, sotto la guida cinica e interessata di Netanyahu, ha spaccato Israele e l’esercito, notoriamente la parte più pragmatica, sostanzialmente laica e migliore della nazione.

Oggi il quadro non è più quello di 25 anni fa. Israele si è abituato a un benessere che, sebbene in modo tutt’altro che perequativo, lo colloca su un piano infinitamente più agiato di qualsiasi suo vicino. Troppe cose si sono date per scontate, compreso il fatto che la Striscia di Gaza, alla quale Israele fornisce aiuti idrici ed energetici a livello di sussistenza, ormai accettasse in qualche misura lo status quo.

Diversamente dalla Cisgiordania, che da anni ha polarizzato l’attenzione dello Stato ebraico, interessato essenzialmente solo ad espandere gli insediamenti, facendo fare ai coloni il “lavoro sporco” che Israele non può fare alla luce del sole. Il gioco era troppo scoperto, persino per chi, come Hamas, avrebbe accettato aiuti e malleveria da una potenza regionale come l’Iran, pur sapendo di dover fare, come al solito, il vaso di coccio tra quelli di ferro. A sua volta l’Iran, cui i palestinesi interessano solo come pedine di comodo in funzione anti-israeliana, soprattutto per far saltare gli accordi di Abramo in funzione anti saudita e antiamericana, pur essendo ben noto l’impegno che dispiega a favore dei palestinesi ha finto di chiamarsi fuori, asserendo di non aver giocato alcun ruolo nell’attacco a Israele, probabilmente per non pregiudicarsi i rapporti con Riad, appena ristabiliti anche se non ancora formalizzati. Se fosse così, Israele lamenterebbe quasi un migliaio di morti e un numero triplo di feriti solo per un masochistico gioco al massacro da parte palestinese. Un’ipotesi che risulterebbe davvero poco plausibile nonostante la loro scarsa visione diplomatica e strategica.

Quel che è certo è che, come nella guerra del Kippur precisamente mezzo secolo fa, il Mossad, lo Shin Bet e Aman, i tre rami dei servizi israeliani di intelligence, rispettivamente esterni civili, interni civili e militari, celebri per essere in odore di onniveggenza, si sono mostrati ciechi come talpe. Non solo, un fatto gravissimo è stato rivelato lunedì scorso da due fonti stampa solitamente molto attendibili: secondo l’agenzia statunitense Associated Press e il quotidiano indipendente israeliano Yedioth Ahronoth, una decina di giorni fa il ministro egiziano per la sicurezza aveva telefonato a Netanyahu, avvertendolo che secondo i suoi informatori nella Striscia di Gaza Hamas stava preparando una azione su larga scala e senza precedenti.

Bibi, per tutta risposta, avrebbe risposto con sufficienza, affermando che in quel momento Israele era troppo preso dal seguire la situazione in Cisgiordania per potersi occupare anche di Hamas. Ora, come è evidente, non sembra questo il momento indicato per una inchiesta. Appena, come si spera, in Israele sarà tornato un minimo di normalità, però, “Bibi” farà bene a considerare l’ipotesi di una lunga latitanza se quelle rivelazioni si confermeranno vere.

Carlo Giacobbe – Giornalista. Già corrispondente dell’Ansa da Tel Aviv e da altre capitali ( New York, Ottawa, Lisbona, Città del Messico)