Anche se per i politologi vale sino a un certo punto la massima secondo cui l’aritmetica non è un’opinione, i risultati delle ultime europee hanno lasciato un insegnamento univoco: il fattore F (Effe come fascismo, ovviamente) non esiste più o almeno non influisce in forma penalizzante sui comportamenti elettorali. Tutt’al più l’antifascismo agisce come forza utile a coagulare i consensi di una formazione politica di sinistra, come avveniva per l’anticomunismo ai tempi della vecchia Dc o di Berlusconi, ma non sottrae consensi al partito accusato, a torto o a ragione, di simpatie per il deprecato Ventennio né lo delegittima come forza di governo.

Si potrà obiettare che tale conventio ad excludendum non esisteva dai tempi del primo governo Berlusconi e che comunque il fatto stesso che Giorgia Meloni sia presidente del Consiglio dall’ottobre di due anni fa lo dimostra. È vero; ma che, incalzata sui temi dell’antifascismo da un’opposizione che non ha rinunciato a evocare lo spettro delle epurazioni, della censura e persino del manganello, FdI abbia aumentato i suffragi, sfiorando il 29 per cento, è un dato che dovrebbe indurre a riflettere.

Se a tale percentuale si aggiunge il quasi 9 per cento della Lega di Salvini e Zaia, ma anche del generale Vannacci, se ne potrebbe dedurre che per quasi due italiani su tre l’antifascismo faccia parte di quelle “buone cose di pessimo gusto” da lasciare, con “Loreto impagliato ed il busto d’Alfieri”, al salotto dell’amica di Nonna Speranza.

Solo in parte è così: sarebbe assurdo pensare che i milioni di elettori di “Giorgia” rimpiangano l’imposizione del Voi o le adunate dei balilla e il “sabato fascista”. Per non parlare della guerra, dello sfollamento, delle leggi razziali. Così sarebbe assurdo immaginare che quasi un francese su tre nutra nostalgie per Vichy perché ha votato per Bardella. Sarebbe come pensare che i 12 615 650 italiani che nel 1976 scelsero il partito di Berlinguer sarebbero stati felici di fare le code nei negozi o di essere spiati dalla Stasi (non è una forzatura: alla grande Festa nazionale dell’Unità tenutasi a Firenze nel 1975 una delle principali attrattive era la ricostruzione di un villaggio modello di Berlino Est).

Oltre tutto, per motivi anagrafici, protagonisti, comprimari e semplici figuranti dell’avventura del Ventennio non ci sono più e per gli elettori la conoscenza del passato è legata o alle testimonianze di familiari e conoscenti, fatalmente filtrate dal risentimento o dalla nostalgia, o a non sempre obiettive ricostruzioni storiche.

La questione è più complessa, e presenta molte sfaccettature. In primo luogo è un dato di fatto che l’Italia abbia conosciuto già pochi mesi dopo il 25 aprile il diffondersi di quella che è stata definita una memoria indulgente nei confronti del regime. Memoria indulgente non significa acritica idealizzazione, ma riconoscimento che il fascismo sia stato una dittatura molto meno sanguinaria di nazismo e comunismo e che non tutto quello che era stato realizzato nel Ventennio – nella politica scolastica, economica, sociale – sia stato negativo. Fra parteggiare per Dumini contro Matteotti e tifare per le zanzare anofele contro i coloni che bonificavano l’Agro Pontino c’è una bella differenza.

La vera linea di demarcazione erano stati il 25 luglio e soprattutto l’8 settembre: una linea di demarcazione cronologica, e al tempo stesso geografica, che si rifletteva anche sui comportamenti elettorali. Non era un caso se, negli anni Cinquanta, il Movimento sociale riportava, con le sole eccezioni di Trieste e Bolzano, modesti consensi da Firenze in su, dove l’esperienza della Rsi era stata più duratura, mentre governava insieme ai monarchici importanti Comuni e Province del Mezzogiorno e addirittura collaborava con i comunisti nella cosiddetta “operazione Milazzo” nell’Assemblea regionale siciliana.

Per altro, la Trinacria faceva storia a parte: lì, a differenza che nel continente, gli angloamericani erano stati percepiti come invasori non come liberatori ma, almeno fino all’8 settembre, come invasori spesso collusi con la mafia. Si spiega così come persone integerrime come Paolo Borsellino militassero negli anni Cinquanta nell’organizzazione universitaria vicina al Msi, tanto che il futuro martire della lotta contro la mafia rischiò di non essere ammesso in Magistratura per il suo presunto coinvolgimento in una rissa con militanti di sinistra.

Andrea Martini, che fra l’altro è direttore dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, ha appena pubblicato un accuratissimo saggio (Fascismo immaginario. Riscrivere il passato a destra, Laterza, 2024), che documenta l’incredibile fortuna nel dopoguerra di memoriali di ex esponenti del Ventennio e anche della Rsi, di riviste neofasciste, di agiografiche biografie del “figlio del fabbro”: pubblicazioni uscite non alla macchia, ma per i tipi di importanti case editrici o su rotocalchi come “Oggi”, “Epoca” e “Gente”, con tirature oggi impensabili. Per tacere del successo editoriale dell’opera omnia del dittatore e del volume di Duilio Susmel e Giorgio Pini Mussolini l’uomo e l’opera, o della curiosità quasi morbosa che suscitavano le vere o presunte rivelazioni sulla coppia Edda-Galeazzo Ciano o sulla figura di Claretta Petacci.

Giovane studioso addottorato all’Università di Napoli, Martini ricostruendo questa realtà intende smentire il mito dei neofascisti “esuli in patria”, che ha ispirato anche il titolo di un eloquente volume del politologo Marco Tarchi. Ma, nel denunciare scandalizzato il supporto di cui beneficiarono molti reduci del Ventennio, rischia di dimostrare la persistenza anche nel dopoguerra di una parte delle simpatie raccolte dal regime in quelli che sarebbero stati definiti gli anni del consenso.

Gli editori non pubblicano libri o rotocalchi per mandare, sommersi dalle rese, le copie al macero; se autori non certo illibati politicamente come Giorgio Pisanò o Mario Tedeschi ottenevano largo spazio, il motivo era la presenza di un pubblico che guardava al passato con un misto di rimpianto, simpatia, pietas per quello che sarebbe stato chiamato “il sangue dei vinti”, nonché impazienza nei confronti di un certo antifascismo opportunistico e declamatorio.

La vicenda del Movimento Sociale, di cui l’odierno partito di maggioranza relativa non rivendica l’eredità, ma conserva, sia pure aggiornato, il vecchio logo, è in buona parte diversa.

Il Msi nacque dalle ceneri non del fascismo regime, ma della Repubblica Sociale; e con essa rivendicò a lungo la continuità, al di là delle controverse interpretazioni allegoriche del suo simbolo, secondo cui la fiamma tricolore s’irradierebbe dalla bara di Mussolini: una favola, certo, ma una favola che in Italia si racconta da quasi ottant’anni.

I suoi consensi rimasero sempre insufficienti per condizionare a destra la Dc, ma abbastanza ampi da inviare a Montecitorio e a Palazzo Madama una pattuglia di deputati e senatori che sino all’ultimo contesero a socialdemocratici e liberali il quarto posto fra i gruppi parlamentari.

Gli afascisti, gli antiantifascisti, gli “apoti” che, sul modello di Prezzolini, rifiutavano di “berla” imbrancandosi nell’uno o nell’altro schieramento non votavano Msi, salvo nei primi anni Settanta, quando il partito tentò di uscire dalle sacche del nostalgismo. Tuttavia, indubbiamente, il partito eufemisticamente detto dei “nostalgici” beneficiò di un certo clima culturale e psicologico, che aiuta a comprendere come, grazie anche alle garanzie, più ampie rispetto a oggi, assicurate dall’immunità parlamentare, poté vivere a dispetto della XII disposizione finale e provvisoria della Carta Costituzionale e della legge Scelba che vietava l’apologia di fascismo.

In alcune occasioni, per la verità, il Msi parve prossimo a entrare nell’area di governo.

La prima volta fu nel 1960, col governo Tambroni, sotto la segreteria di Arturo Michelini, il più abile e più dimenticato dei suoi leader, che non aveva partecipato direttamente all’esperienza della Rsi. Ma i fatti di Genova e la successiva svolta a sinistra vanificarono quella politica e resero impraticabile il progetto di una grande destra dal Msi ai liberali, anche per il netto rifiuto di questi ultimi.

Dieci anni dopo, con la segreteria Almirante il Movimento sociale interpretò le preoccupazioni di una maggioranza silenziosa spaventata dagli eccessi della contestazione e dell’autunno caldo e riscosse un netto incremento di consensi prima alle regionali siciliane del 1971, poi alle politiche dell’anno seguente. In quell’occasione il Msi cercò d’intercettare il voto moderato, allargandosi a Destra nazionale, con l’inclusione della superstite pattuglia monarchica e di militari, come l’ammiraglio Birindelli, che dopo l’8 settembre avevano combattuto contro i tedeschi nei reparti regolari delle Forze Armate. Ma il proposito di condizionare la Democrazia cristiana venne meno e del resto Almirante, brillante oratore e carismatico leader di partito, era l’ex leader della corrente missina della “sinistra sociale”, quindi la persona meno adatta a svolgere il ruolo di leader della Destra nazionale.

Uomo della Rsi, dominato dal fascino della “bella morte” e del “le donne non ci vogliono più bene”, quando sembrava avvicinarsi all’area di potere Almirante non poteva fare a meno di rivendicare l’antica appartenenza; lo fece, in tempi di “socialismo tricolore” e di aperture craxiane, in un discorso a Milano, nel teatro Lirico a suo tempo scenario dell’ultimo intervento pubblico di Mussolini; l’aveva fatto nel 1972 dopo il successo elettorale alle politiche quando, in un infiammato comizio al fiorentino Cinema Teatro Apollo, dichiarò che i giovani della Destra nazionale erano pronti allo scontro (frontale o fisico, non si capì mai bene) nei confronti dei contestatori.

On. Luciano Violante

Eppure questo non gli impedì, come gli avrebbe riconosciuto Luciano Violante intervenendo alla sua commemorazione nel ventennale della scomparsa, di “condurre nell’alveo della democrazia quegli italiani che, dopo la caduta del fascismo e la sconfitta della Repubblica sociale, non si riconoscevano nella Repubblica italiana del 1948. ” Il suo omaggio nel 1984 al feretro di Enrico Berlinguer – contraccambiato quattro anni dopo ai suoi funerali da Nilde Jotti e Giancarlo Pajetta – segna uno dei momenti più civili della lotta politica in Italia durante la prima repubblica.

Fra l’Apollo e il Lirico, però, il Msi attraversò il periodo più drammatico della sua storia, fatto non solo di isolamento, ma di vero e proprio accerchiamento. Dopo i fatti di Genova, negli anni del Miracolo l’antifascismo sembrava interessare poco al mondo giovanile: celebre la domanda “Mussolini chi è, il padre del pianista?” che Luciano Salce poneva in bocca a Francesca-Katherine Spaak in “La voglia matta”, del 1962.

Ma nel giro di pochi anni il clima cambiò radicalmente. Fu l’epoca dell’eschimo in redazione, delle liste di proscrizione, delle sezioni sotto assedio, nello stillicidio di una lunga guerra fra ragazzi della via Pal in cui spesso a morire sono i soldati semplici, come nel capolavoro di Molnár il povero Nemecsek. Erano soldati semplici che spesso, come il povero Sergio Ramelli, si erano “arruolati” spinti non dalla nostalgia del Ventennio o dalla mitologia di Salò, ma dall’anticomunismo, dal disgusto per l’inerzia dell’Occidente dinanzi alla repressione sovietica nei paesi dell’Est, dalla delusione per le aperture a sinistra della Dc. Paradossalmente però, proprio mentre l’antifascismo militante furoreggiava nelle piazze, a metà degli anni Settanta maturava con la biografia mussoliniana di Renzo De Felice, con gli ultimi Scritti corsari di Pasolini, ma anche con la memoria cinematograficamente indulgente di pellicole come Amarcord, una rivisitazione e “storicizzazione” del fascismo.

Ciò non toglie che nel decennio terribile compreso fra il 1973 e il 1983, fra il rogo di Primavalle e la visita di Sandro Pertini al giovane militante del Fronte della Gioventù Paolo Di Nella in coma irreversibile dopo un’aggressione, più d’una generazione sia rimasta segnata. Fu quella, forse, la vera generazione degli “esuli in patria”, cui appartiene del resto lo stesso Tarchi.

Si spiega così, al di là della disputa un po’ alla Gaber se Tolkien o Lucio Battisti fossero di destra o di sinistra, la perdurante fortuna fra i giovani missini di una canzone come “Il mio canto libero” e la fuga da “un mondo che non ci vuole più” nell’universo fantasy del Signore degli Anelli.

Con gli anni Ottanta, che Montanelli ingenerosamente liquidò, sull’onda emotiva di Mani Pulite, come anni di fango, parve per un momento che di fascismo e antifascismo si potesse parlare serenamente. Se nel 1983 Giorgio Bocca pubblicò Mussolini socialfascista, un pamphlet in cui riconosceva che il duce “intuisce la transizione, la cavalca, vi opera con alcune riforme positive”, nel 1987 Renzo De Felice, intervistato da Giuliano Ferrara per il “Corriere” definiva superate e “grottesche” la pregiudiziale antifascista e la stessa XII disposizione finale e transitoria della Costituzione.

Paradossalmente ma non troppo, l’antifascismo tornò di attualità con la caduta della prima repubblica e l’ingresso al governo di un partito che era pur sempre l’erede del vecchio Movimento sociale, anche dopo avere “passato le acque” a Fiuggi ed essersi allargato a esponenti della vecchia Dc come Publio Fiori e Gustavo Selva, o a liberal-conservatori come Domenico Fisichella.

Vi fu tuttavia una fase in cui postcomunisti e postfascisti ebbero interesse a legittimarsi reciprocamente: nell’ambito di una democrazia dell’alternanza il superamento del fattore Effe comportava l’affrancamento dal fattore Kappa per gli eredi di Berlinguer (ma anche di Togliatti) di fronte agli alleati statunitensi.

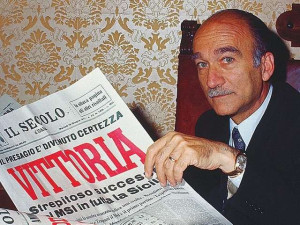

On. Gianfranco Fini

Questa tendenza si manifestò soprattutto nella XIII legislatura, cominciata non a caso col discorso in cui il neopresidente della Camera Luciano Violante invitava a capire le ragioni dei “ragazzi di Salò”, e proseguita con l’ascesa alla presidenza del Consiglio del primo leader postcomunista. Il resto lo conosciamo: il suicidio politico di Fini, abbandonato dai suoi stessi “colonnelli”, e l’eutanasia di Alleanza Nazionale, simboleggiata dal passaggio del suo padre nobile Fisichella nelle liste dell’Ulivo alle politiche del 2006.

Giorgia Meloni – nata nel 1977 – non ha certo vissuto la realtà degli anni di piombo, come del resto non l’ha conosciuta la maggior parte dei suoi compagni di ventura nella lunga traversata dalla nascita Fratelli d’Italia al governo. Ma, col gruppo di quaranta-cinquantenni che costituisce l’ossatura del suo partito, condivide il rispetto per la memoria dei “fratelli maggiori”, la “pietas” per i “cuori neri” caduti, la diffidenza nei confronti di un antifascismo che negli anni di piombo servì in molti casi come alibi per delitti che oggi ci paiono assurdi – come, naturalmente, lo costituì sul fronte opposto l’odio per le “zecche”.

A questa intima pietas si aggiunge un calcolo se vogliamo più pratico. La parabola discendente di Fini, vittima assai più delle sue esternazioni sul “male assoluto” che delle vicende sentimental-montecarline, le ha insegnato che rescindere le radici non è pagante e che perdere il contatto con la propria base può risultare rovinoso.

A tutto ciò è onesto aggiungere il fastidio che può suscitare l’arrogante e ossessiva richiesta di pubbliche professioni di antifascismo con cui la incalzano i suoi avversari. Si assiste così al paradosso di questa donna che discute da pari a pari con i grandi della terra, ma è sottoposta come una scolaretta a un perenne esame di maturità democratica, da parte degli eredi morali di un partito come il Pci che aveva anch’esso i suoi scheletrucci nell’armadio. Poco le viene perdonato: nemmeno la scelta di farsi chiamare il presidente invece che la presidente del Consiglio. Scelta che per altro ha un precedente illustre:l’imperatrice bizantina Irene, poi beatificata, che si faceva chiamare Βασιλεύς, non βασιλεία.

Eppure, nonostante il suo successo nazionale e internazionale, Giorgia Meloni potrebbe prendere varie iniziative per consolidare non solo il suo consenso, ma il suo prestigio e per sfatare la regola per cui, da Renzia Salvini, chi esce vincitore alle Europee finisce scornato alle politiche.

Una potrebbe essere ricordare a tutti i suoi colleghi che c’è stato un antifascismo ben diverso da quello di chi nei cortei degli anni Settanta scandiva slogan come “uccidere un fascista non è reato” e, inneggiava a Piazzale Loreto con in tasca una chiave inglese e magari la tessera di Amnesty. È stato l’antifascismo di chi dopo l’8 settembre compì la non facile scelta di combattere nei reparti regolari del risorto Regio Esercito a fianco degli ex nemici per cacciare i tedeschi dall’Italia e anche – tentativo solo in parte riuscito – di ottenere meno pesanti condizioni di pace.

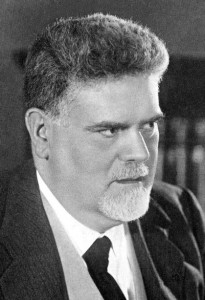

Giovanni Gentile

È stato l’antifascismo dei combattenti liberali, monarchici, azionisti che non avallarono mai un delitto come l’uccisione di Giovanni Gentile e rifiutarono la logica del sangue chiama sangue che trasformò i patrioti in partigiani e una guerra di liberazione in una guerra civile. Giorgia Meloni ha mostrato di aver compreso tutto questo, come conferma il suo rapporto con la medaglia d’Oro della Resistenza Paola Del Din, qualche suo gregario forse un po’ meno. Per dare ancora più attendibilità alle sue affermazioni potrebbe però compiere un passo doloroso e forse almeno in una prima fase poco premiante, ma senz’altro proficuo in futuro: togliere la fiamma tricolore dal simbolo.

Compiuto nel momento del massimo consenso, tale passo sarebbe un segno di forza, non di debolezza, non un tradimento ma un superamento. Questo non basterebbe forse a tacitare i suoi avversari cacciatori professionisti di saluti romani e di bottiglie di sangiovese inneggianti all’Innominato di Predappio, ma lancerebbe un segnale coraggioso di discontinuità con il passato.

Un altro passo potrebbe essere la saggezza di vincere senza stravincere, prevenendo critiche, ci si perdoni il gioco di parole, a volte prevenute. Parlare di minacce alla libertà di stampa in Italia o addirittura della metamorfosi della Rai in una Telemeloni fa un po’ sorridere e l’esperienza insegna che chi grida al regime a piè sospinto rischia di fare la fine del pastorello con il lupo: quando il regime si instaura per davvero non viene soccorso.

Pres. Giorgia Meloni

Ma un segnale forte potrebbe essere il ritiro, previo, come ovvio, un doveroso chiarimento, della querela sporta contro il professor Luciano Canfora, che in un incontro con un gruppo di liceali baresi la definì quando non era ancora presidente del Consiglio “neonazista dell’anima”. L’espressione era obiettivamente offensiva, anche se inserita in un contesto più ampio, legato alle polemiche sull’appoggio italiano all’Ucraina contro l’invasione russa, e fece bene la Meloni all’epoca a sporgere querela: se non l’avesse sporta, qualcuno l’avrebbe potuta accusare di consentire con quel giudizio.

Ma oggi la situazione è cambiata. Divenuta presidente del Consiglio, la leader potrebbe cogliere l’occasione per compiere un bel gesto. Canfora, che ha compiuto poche settimane fa ottantadue anni, oltre che uno dei maggiori filologi italiani e un brillante polemista, è anche uno storico obiettivo quando affronta i fatti del passato con l’acribia del ricercatore.

Il suo saggio Il sovversivo. Concetto Marchesi e il comunismo italiano, pubblicato cinque anni fa dalla Laterza, oltre che il frutto di documentatissime ricerche spicca per l’obiettività con cui ricostruisce il rapporto fra il grande latinista e il ministro dell’Educazione nazionale Carlo Alberto Biggini.

Portare alla sbarra per un’espressione molto infelice un ottantaduenne vanto della nostra cultura potrebbe trasformarsi in un boomerang, visto pure che l’esito di ogni processo è incerto. Ritirando la querela, il presidente del Consiglio segnerebbe a giudizio di chi scrive un punto a suo favore. E potrebbe dire, con ancora più soddisfazione, “io sono Giorgia”.

Enrico Nistri –Saggista