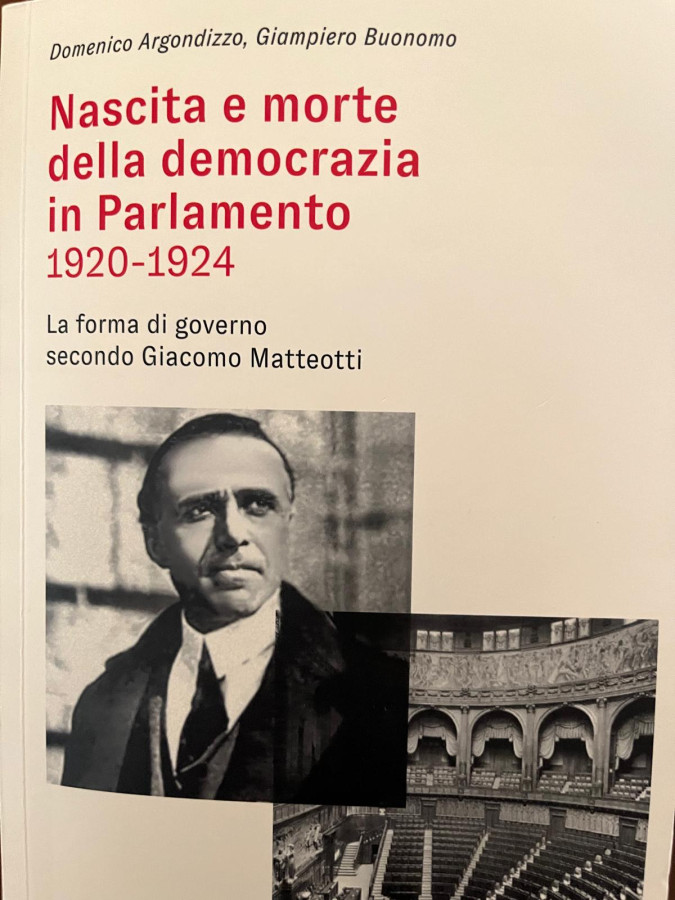

Il libro di Domenico Argondizzo e Giampiero Buonomo sulla nascita e morte della democrazia in Parlamento ci riporta indietro nel tempo con una penetrante ricerca di carte e ricchezza di documenti storici accompagnata da chiarezza nei giudizi.

Gli autori hanno voluto dedicare, significativamente, questo lavoro a Luigi Covatta, a Gerardo Bianco e Felice Besostri, tre personaggi profondamente legati all’amore e alla passione per il Parlamento, pur nella diversità, ma nella convergenza culturale per l’affermazione di obiettivi comuni nella difesa del valore della rappresentanza e della primazia del Parlamento.

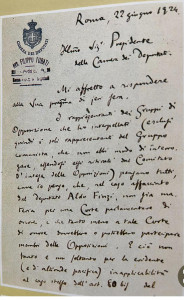

Siamo a pochi giorni da un anniversario, quello del 29 maggio del 1924, che coincide con L’abrogazione di rilevanti norme regolamentari.

Nel mese di maggio e giugno del 1924 v’è una concatenazione di fatti e di eventi drammatici intrecciati tra loro e che segnano la storia del nostro Paese e della sua Democrazia.

La Camera dopo quegli avvenimenti non era più padrona della sua vita attiva.

La ricerca verte su due questioni fondamentali:

Il potere di decidere delle sue riconvocazioni, dunque il potere dell’agenda parlamentare;

L’organizzazione del suo lavoro di produzione di norme attraverso le Commissioni dunque sulle articolazioni interne e il procedimento legislativo.

E se noi guardiamo il presente, sembra di vedere un mondo lontano e dovremmo ancora di più apprezzare la Costituzione e tutto il valore dei regolamenti parlamentari che rappresentano conquiste da rafforzare e non da indebolire.

Va certo tenuto presente il contesto (la monarchia) con le criticità emerse durante la prima guerra mondiale nel rapporto con il Parlamento.

Al biennio del 1920-1922 di avanzamento sul terreno della riforma regolamentare e dei diritti costituzionali segue una fase di arretramento, di una vera e propria regressione imposta dal regime. Cosa mai più avvenuta nelle fasi della crescita democratica della storia repubblicana.

Un arretramento c’è stato semmai nelle conquiste sociali con un indebolimento del Welfare State sia dal lato sanitario che previdenziale. Guido Carli affermò negli anni Ottanta che “in tutti i paesi industrializzati si è compiuta una rivoluzione nella distribuzione del reddito fra i gruppi sociali e si è compiuta pacificamente perché la funzione ridistribuiva è stata assunta dagli Stati.”

In questi ultimi 40 anni è diminuita la forza di rappresentanza dei lavoratori per gli aggiustamenti operati dal capitalismo che ha imposto nuovi modelli produttivi con abbandono dei mega impianti e loro sostituzione con impianti produttivi ridotti, robotizzati e distribuiti vicino ai mercati di consumo, flessibilità produttiva, delocalizzazioni in aree economiche senza diritti, eccesso nella catena del valore, abbandono di produzioni, che hanno prodotto una frammentarizzazione delle classi sociali e conseguente perdita di forza contrattuale dei più deboli.

Ma questa è solo una parentesi con una valutazione del presente, rispetto al lavoro editoriale, che non è senza significato, perché quando si avanzano riforme costituzionali sul presidenzialismo senza affrontare il tema della riforma elettorale senza soglia e con nominati e senza immaginare una disciplina dei partiti si rischia l’avventura nell’ignoto.

E qui il pensiero va a Felice Besostri e a quanti di orientamento socialista o liberale ne divulgano le idee e ne portano avanti le battaglie democratiche come l’amico Enzo Palumbo e a Giuseppe Gargani che, come Presidente dell’associazione ex parlamentari, è in prima fila in difesa del ruolo e della funzione del Parlamento.

Queste nostre preoccupazioni sono legittime dopo avere visto gli effetti della riforma costituzionale del titolo quinto, del sognato federalismo fiscale che di risulta sta producendo l’autonomia differenziata, che ha il significato di rottura della unità del Paese, del prevalere degli egoismi sulla solidarietà.

*****

Il clima del 1920. Le occupazioni delle fabbriche, gli scioperi, il ceto medio spaventato

Per tornare al libro di Argondizzo e Buonomo con l’analisi delle problematiche del 1911- 1920 non possiamo non riandare alla gestione regia con il potere del Re di sciogliere le Camere e chiudere le sessioni o prorogarle che producevano effetti drammatici perché con la chiusura della sessione azzeravano il lavoro fatto costringendo a ripartire da capo.

Il passaggio dal sistema farraginoso e dispendioso degli uffici (deputati estratti a sorte) con i riflessi sulla composizione delle maggioranze diverse anziché la proiezione dei gruppi parlamentari con una divisione e specializzazione del lavoro.

Tutto ciò derivava da un allargamento legato alla riforma elettorale proporzionale e all’dei partiti di massa.

Occorre allora riandare alle elezioni del 1919 quando i socialisti ottennero 156 seggi e i Popolari 100 seggi. Poi una frammentazione di voti sulle liste variegate come i combattenti 20 seggi, Unione liberale 41, partito democratico 60 seggi, partito economico 7 seggi.

Su 508 deputati, i liberali con 96 seggi non potevano più governare da soli.

L’allargamento del suffragio porta alla evoluzione e all’allargamento della funzione parlamentare e lì viene il ruolo determinante dei socialisti riformisti (Turati, Modigliani, Matteotti) che interpreta i movimenti sociali della società e cerca di canalizzarli anche con tensioni e fratture all’interno del movimento socialista rispetto alle spinte operaiste rivoluzionarie del Pci dopo la scissione di Livorno del gennaio del 21 al teatro Goldoni. Il XVI congresso socialista vede infatti la preponderanza della mozione massimalista.

Si era passati da una democrazia ristretta e censitaria ad un allargamento democratico con una rappresentanza di nuove classi sociali fini ad allora escluse dal potere decisionale.

Il corpo elettorale aumenta del 30 per cento. Solo le donne ne restano ancora escluse.

L’interclassismo nazionale popolare si scontrerà col classismo internazionale socialista.

Il film di quegli anni ci riporta alle tensioni del 1920 con il clima pesante della occupazione delle fabbriche come cotonifici, cantieri, officine e lo “sciopero delle lancette”. Giolitti svolge un’ azione mediatrice, ma erano ormai mutate le condizioni socio- economiche derivanti dall’avanzata della società industriale. La proporzionale poteva servire a difendere un equilibrio che viene rotto dalla guerra che ne sconvolge le condizioni economiche.

Le occupazioni nel settembre del 1920 erano ancora più diffuse di quelle di primavera con un pacchetto di richieste di diritti nella vertenza metallurgica (perequazioni, lavori extra, ferie, indennità licenziamento, sospensioni non imputabili e regolamentazione assunzioni); gli anarco – sindacalisti spingono le loro richieste per fare saltare il Sistema. Si svolse un referendum che registrò 137.904 si è 44.531 no. Il metodo democratico aveva seppellito la via rivoluzionaria con il mito dell’esproprio. Veniva innalzata la Bandiera rossa sui pennoni delle fabbriche, ma l’ostinato massimalismo finisce paradossalmente per favorire le forze conservatrici.

A Torino il consiglio di fabbrica viene visto come lo strumento per la creazione dello Stato proletario e la base della democrazia operaia per sostituire lo Stato borghese.

Gli operai praticano l’ostruzionismo per non perdere i salari e danneggiare gli industriali che rispondono con la serrata.

Sull’ Avanti! del 5 settembre le fabbriche occupate rappresentano il germe della “repubblica Proletaria”.

Poi si determina uno scontro di classe tra operai contro impiegati.

I Popolari sotto la guida di Luigi Sturzo pensano invece ad un nuovo modello di partecipazione guardando all’azionariato popolare e alla cooperazione.

Gli industriali finiranno per disattendere gli accordi. I sindacalisti tenteranno di riprendere la lotta.

Si diffonde una paura nei ceti medi e la crisi dello Stato viene ingigantita. I gruppi politici radicalizzeranno la lotta politica con il risultato che i ceti medi saranno spaventati dal massimalismo operaio e finiranno con collimare con gli industriali e gli agrari.

Questo era il clima del 1920 che non può essere dimenticato.

*****

Poi nel 1921 ci saranno cento morti. La marcia su Roma, Mussolini al governo

L’epilogo del sistema parlamentare avviene in Parlamento con la cancellazione delle regole, ma viene, come scrivono bene gli autori, per le pressioni esterne delle oligarchie per un progressivo arretramento impedendo quelle trasformazioni che potevano essere avviate dal socialismo riformista.

Dopo la Marcia su Roma del 28 ottobre 1922, il Re incarica Mussolini di formare il governo il 30 ottobre. Il 16 novembre Mussolini presenta il suo governo alla Camera.

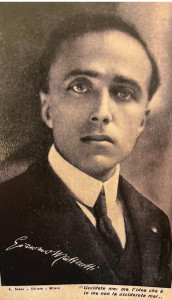

Lo stesso 17 novembre 1922 Mussolini presenta il ddl dei pieni poteri al governo per il riordinamento del sistema tributario e della PA affidata all’esame di una commissione speciale presieduta da Salandra relatore di maggioranza e Matteotti relatore di minoranza. Matteotti ne coglie il pericolo quando il governo chiede i pieni poteri fino al 31 dicembre 1923 per darne conto entro il 31 marzo 1924. E dirà: “quale sarà la condizione la dignità, la funzione del Parlamento da oggi a quella data?: un Parlamento ridotto a miserabile giocattolo. A quale scopo i pieni poteri? si domandò Matteotti. Il Governo aveva altri poteri per fronteggiare l’urgenza”. Matteotti Non voleva essere complice perché avrebbe segnato “nella storia della nostra vita nazionale il precedente meno degno e il più pericoloso.”

*****

Poi nelle elezioni di aprile del 1924 interverrà la legge Acerbo

I Popolari (con De Gasperi e Micheli) nella commissione dei 18 tentarono vanamente di alzare il quorum al 40 per cento e ridurre il premio al 60.

Estremo tentativo fu fatto in aula da Bonomi senza successo per portare il quorum al 33 per cento, il governo mise la fiducia sull’emendamento. Anche su quel voto furono determinanti gli assenti: ben 50. Il risultato fu 178 contro 157 su 336 presenti. Turati disse “siamo stati noi a dare la vittoria al fascismo”; la legge fu approvata con 223 voti contro 123 ma per il peso determinante di ben 150 assenti in gran parte della opposizione, popolari e socialisti.

Il quadro delle forze parlamentari era radicalmente mutato

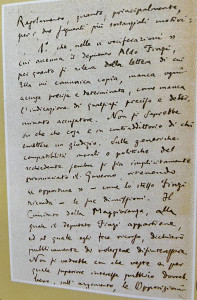

Alla apertura della XXVII legislatura Dino Grandi ripresentò la proposta per l’abolizione delle disposizioni per i gruppi. La mozione venne letta il 28 maggio del 1924. Intervengono Modigliani, Labriola, Matteotti per il quale si abrogavano norme, ma non si potevano far rivivere quelle antiche perché non esistono. Non esisteva più alcuna norma regolamentare!

Alla apertura della XXVII legislatura Dino Grandi ripresentò la proposta per l’abolizione delle disposizioni per i gruppi. La mozione venne letta il 28 maggio del 1924. Intervengono Modigliani, Labriola, Matteotti per il quale si abrogavano norme, ma non si potevano far rivivere quelle antiche perché non esistono. Non esisteva più alcuna norma regolamentare!

Nel dibattito intervenne il popolare Tupini, che difese i diritti inerenti alla sovranità della Assemblea. “Il privilegio della auto convocazione mira a limitare il governo nelle sue eventuali velleità dittatoriali. Alla Camera spetta sempre il compito di controllarlo, vigilarlo, sostituirlo e ove si creda di abbatterlo.”

La mozione fu approvata il 29 maggio 1924. La mozione Dino Grandi del 26 maggio 1924 travolse tutte le modifiche regolamentari perché cancellava le riforme regolamentari del 26 luglio e del 6 agosto del 1920 e del 22 e 23 giugno del 1922.

Il 31 maggio 1924 titolo del Popolo d’Italia fu: Kirilenko Matteotti (si faceva riferimento al generale rivoluzionario commissario del popolo capo dell’armata russa) con l’accusa di andare all’estero per diffamare il fascismo. Si registra il Comunicato del direttorio fascista del 30 maggio 1924 contro le provocazioni parlamentari.

Il 9 giugno viene perquisita la casa di Gobetti a Torino, e sequestrate le copie di Rivoluzione liberale.

Fu respinto un odg pregiudiziale di Guarino Amella per rinviare alla giunta del regolamento a salvaguardia dei gruppi e della legge elettorale proporzionale. Motivazione: “Si afferma la dittatura procedurale della maggioranza.” Si portava indietro la macchina del tempo.

Tupini intervenne in difesa del sistema vigente.

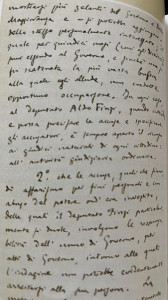

Dopo la mozione vi fu la rilevante questione in commissione Bilancio con i tre quesiti posti da Matteotti. Matteotti, come membro della Giunta del bilancio presieduta da Antonio Salandra, presentò tre quesiti con una richiesta di valore tecnico e non ostruzionistico con cui presentava non veritiero l’annuncio della Corona del raggiunto pareggio di bilancio mentre si registrava un disavanzo di 2034 milioni nella parte effettiva. Matteotti fa una operazione verità sul bilancio.

Era la dimostrazione che il fascismo si era servito del Re per affermare una parità che non c’era.

Una crisi di sfiducia.

A meno di un mese dalla mozione Grandi, Matteotti fu ucciso; la Camera aggiornò i suoi lavori; la fiducia fu espressa da una Camera non elettiva, il Senato.

Questi furono colpi mortali per il processo democratico, piegando la storia democratica del Paese.

Emergeva la spinta a sbarazzarsi della prospettiva della evoluzione democratica con l’ingresso delle masse nella politica del dopoguerra.

Matteotti poteva essere il Presidente del Consiglio in pectore di un governo di coalizione (Matteotti era per la costruzione di un’alleanza di governo tra socialisti riformisti, popolari e liberali) che non fu mai una opzione per il monarca.

Mi viene in mente la tragedia Moro che, come disse Pertini, doveva essere al Quirinale al suo posto per realizzare una fase nuova della politica italiana.

Gli autori concludono con una affermazione drastica. Le forze dominanti non volevano concedere “la roba” rispetto al quadro economico e sociale.

******

Matteotti rapito e ucciso

Giacomo Matteotti era scomparso, il suo corpo fu ritrovato dopo due mesi il 16 agosto 1924. Era stato rapito Il 10 giugno del 1924, alle 16,30 usciva da casa di via Pisanelli 40 per recarsi alla Camera. È di questi giorni la polemica tra condominio e comune sulla apposizione di una targa sul portone! Cinque persone lo afferrarono e lo spinsero dentro un’auto.

Il 30 maggio 1924 aveva pronunciato il celebre discorso in cui enumerava le violenze e le irregolarità, i brogli elettorali, l’impossibilità di svolgere i comizi il clima di intimidazione e chiedeva l’invalidazione dei risultati. Questa coraggiosa presa di posizione sarebbe costata la vita a Matteotti. Ai compagni che si congratulavano per il suo vigoroso discorso, disse: “preparate il mio elogio funebre!”

Il 9 giugno Matteotti aveva spaccato la maggioranza. Milani e Tumedei avevano votato le obiezioni del socialista Del Bello respingendo la proposta Grandi di eliminare il sorteggio per la composizione degli uffici. Il 13 giugno il Presidente della Camera dà una informativa sulla scomparsa di Matteotti e interviene Mussolini. Tre degli autori del rapimento e del delitto vengono assicurati alla giustizia. La commemorazione si terrà a novembre insieme a quella di Armando Casalini.

Il 12 giugno de Gasperi interviene alla Camera su due interrogazioni di cui una su una spedizione punitiva di Sopramonte (Tn) del 31 maggio. I deputati di opposizione si astengono dai lavori parlamentari.

Il corpo di Matteotti verrà ritrovato soltanto il 15 agosto del 24 nel bosco della Quartarella tra Riano e Sacrofano.

*****

Il volume si ferma al 1924, all’uccisione di Matteotti, ma purtroppo quel biennio di tensioni parlamentari, scontri, violenze nel Paese, è il prologo di quanto avviene nel biennio successivo soprattutto sul piano storico parlamentare.

Vengono approvate due leggi, la 2263 del 28 novembre 1925 e la 100 del 31 gennaio del 1926. Vanno entrambe nella direzione di ridurre gli spazi parlamentari.

La prima, firmata Mussolini, AC 621 a con l’articolo 6 che recita:

“Nessun oggetto può essere messo all’odg senza l’adesione del capo del Governo”. Alla Camera il 28 novembre 1925 non interviene nessuno. 274 contro 24. Interviene solo Rocco per un chiarimento sul ruolo del presidente del Consiglio come segretario del collare della Annunziata,nuna questione peraltro già disciplinata con un Regio Decreto del 1901 n. 466.

Al Senato intervennero Cannavina, Mosca (esequie del regime parlamentare) il relatore Gabba avrebbe voluto sentire “agonia e morte”, il guardasigilli Rocco: “La decadenza del regime parlamentare come puro dominio della Camera elettiva è un fenomeno generale in Europa” come si legge nella seduta del 19 dicembre 1925 del Senato.

Altro che conferenza dei capigruppo dei tempi nostri. Questa era ed è la disciplina fissata nella riforma del 1971 protagonisti i due capigruppo, Andreotti e Ingrao e Bertoldi per il PSI durante la presidenza del socialista Sandro Pertini.

Luigi Sturzo costretto a lasciare l’Italia, fu un esilio ventennale

La legge 100 era sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche con cui si pensava di limitare l’area della legge e concretamente dei decreti legge. Una diffusa delegificazione anche su materie prima vigenti.

La legge 100 era sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche con cui si pensava di limitare l’area della legge e concretamente dei decreti legge. Una diffusa delegificazione anche su materie prima vigenti.

Sturzo lasciò Roma il 25 ottobre 1924, ma si era già dimesso da segretario del PPI per pacificare gli animi dopo le sinistre voci contro il clero e le opere cattoliche. Eliminato Sturzo politicamente viene meno l’unica autorità capace di impedire lo sfaldamento del partito come avverrà sulla legge Acerbo.

Dopo il delitto Matteotti si produsse il distacco dal governo. Queste opposizioni si uniscono ai socialisti promuovendo la secessione della Camera detta dell’Aventino!

Sturzo fonda la casa editrice Sei; in Piazza Mignanelli svolge attività culturale come copertura di attività politica.

La morsa si stringe intorno a Sturzo con pressioni per cambiare aria allontanarsi dal Paese, scomparire.

Arrivano le minacce del 31 agosto pronunciate ai minatori del Monte Amiata. Di fronte a 10 mila minatori delle miniere di mercurio grossetane e senesi di Abbadia San Salvatore Mussolini fece un discorso duro. Le opposizioni sono impotenti. Faremo strame per gli accampamenti delle camicie nere. Lancia un messaggio agli aventiniani. “Non valgono tutte insieme le ossa di un brigadiere di Pomerania.” Dopo 34 giorni di sciopero i minatori ottennero il 9 per cento rispetto all’8 previsto.

Il 13 settembre del 1924 viene ucciso Armando Casalini Farinacci su Cremona Nuova accusava i responsabili morali del delitto (Amendola, Albertini, don Sturzo, Turati, Gonzales).

Sull’Impero del 20 settembre 1924 si prospettava che ciascuno di questi personaggi “poteva finire per essere pugnalato all’uscita di un teatro o revolverato mentre pranzava in trattoria”.

La casa di Sturzo in via principessa Clotilde fu invasa dai fascisti.

Mussolini disse al cardinale Gasparri, segretario di Stato, “non risponderemo della vita di Sturzo” qualora non avesse lasciato il Paese prima della riapertura della Camera. Parti per Londra con il passaporto della Santa Sede perché non volle chiederlo agli uffici ministeriali.

Per De Gasperi nel ricordo che ne fece nel dopoguerra l’Aventino “era un ripetersi di riunioni fra rappresentanti diversi e lontani dei partiti fra Turati e De Gasperi, fra liberali e moderati uniti nel senso della libertà e nel voler difendere principi che dopo l’attentato a Matteotti erano stati compromessi. C’era una era nuova negli odg e nelle discussioni”.

Ci fu l’episodio di un viaggio in Russia di una delegazione di 20 operai cattolici di Torino. Fu definita una corsa verso il socialismo, contemporaneamente c’era la soppressione dei giornali. Uno fu chiuso mentre erano in Russia. Il viaggio in Russia per guardare de visu la realtà russa. Il 18 maggio 1926 veniva lanciata una raccolta fondi sull’Unità. L’invito era anche ai lavoratori cattolici. Creò confusione nelle gerarchie ecclesiastiche. La Rassegna veniva sconfessata.

“Correte troppo specie verso il socialismo ed oltre”. Si scrisse in un documento a Rapelli esprimendo riserve e preoccupazioni. Solo il corriere di Torino assunse posizione favorevole.

Nell’ottobre del 1926 si svolse il viaggio di 20 rappresentanti ingegner Del Piano e operai. Mentre erano in viaggio fu sequestrata la rivista Il lavoratore per ordine del prefetto.

Il 9 novembre con la mozione Augusto Turati, segretario del Pnf (partito nazionale fascista) venivano dichiarati decaduti i deputati aventiniani: 123 fra cui de Gasperi. L’elenco è pubblicato sul resoconto della seduta. Turati illustra la mozione. Fu inserito un inciso, un emendamento, relativo alle concessioni di viaggio. A firma Ricci Renato. Come dire ci siamo liberati di voi. Non potete fare attività politica utilizzando il treno per promuovere le vostre idee.

La questione dei viaggi ci riporta all’antiparlamentarismo più recente propugnato dai cinque stelle. In quella seduta fu dichiarato decaduto anche Massino Rocca, considerato un fascista revisionista perché contrario alle violenze, allo squadrismo. Dovette riparare in Francia. Fu espulso dal partito. Fu aggredito in via del Tritone dal segretario dei fasci di Genova.

*****

Poi il discorso del 3 gennaio. Mussolini si assunse tutte le responsabilità, tranne quelle

…penali

Con il discorso del 3 gennaio 1925 Mussolini dichiarò: assumo io solo, la responsabilità politica, morale, storica di quel che è avvenuto (tranne quella penale commentò Giovanni Amendola e poi Ernesto Rossi). Spavaldamente aggiunse davanti a un’aula disarmata e prona: Se il fascismo è un’associazione a delinquere, e non un’avventura superba della migliore gioventù italiana, io ne sono il capo.

La fase del 1920-1922 è stata abbondantemente lumeggiata anche delle vicende del decennio compresa la fase del conflitto.

La violenza colpisce a morte la democrazia parlamentare ancora in fasce. Le vicende non possono essere messe tra parentesi.

Si ha uno spostamento del centro di gravità non dalle Camere al governo ma al Capo del governo, con correlativa degradazione del Parlamento a organo secondario e periferico.

Con la legge elettorale del 1924 si tornò all’antico.

Poi, dopo l’Aventino e la successiva decadenza non resterà che l’esilio per i Popolari e L’emigrazione antifascista organizzata del novembre del 1926 per tanti esponenti socialisti e repubblicani, mentre De Gasperi durante il viaggio preparato da Spataro fu arrestato a Firenze.

La ricchezza dei dati della ricerca condotta dagli autori Argondizzo e Buonomo è notevole, soprattutto intorno alla riforma regolamentare con un patrimonio di fonti interne ineguagliabile che solo il Parlamento può salvaguardare!

Maurizio Eufemi – Già senatore nella XIV e XV legislatura