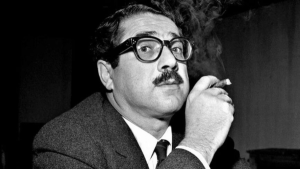

Si potrebbe riassumere così, parafrasando un’invettiva famosissima di Dante, il senso complessivo di un testo teatrale, forse non altrettanto famoso, di Ennio Flaiano, dal titolo “La guerra spiegata ai poveri”: un atto unico che è un concentrato di giustificazioni insensate sulla guerra, sulla sua “necessità”. A rileggerlo, dopo tanto tempo, resto sorpresa della sua perenne attualità, un po’ come quando rileggo le poesie di Brecht sullo stesso tema, soprattutto in questi scenari di nuove belligeranze. Si tratta di un apologo feroce, rappresentato per la prima volta il 10 maggio 1946 al Teatro Arlecchino di Roma (in seguito intitolato allo scrittore): un tema drammatico letto in chiave totalmente satirica, grottesca, paradossale, come nella migliore tradizione del grande teatro dell’assurdo, ma alleggerito dallo stile “flaianesco”, cioè chiaro, colorito e arioso. Quella prima rappresentazione era destinata a un pubblico ristretto di amici, attori, intellettuali ai quali l’autore si rivolse con un’avvertenza di sapore pirandelliano: promise che avrebbe rinunciato alla satira quando tutti gli altri avessero rinunciato alla retorica. Una promessa mai mantenuta e che testimonia del persistere nella nostra cultura di quella patologia endemica che è appunto la tendenza alla retorica, all’argomentare che gode di sé stesso e delle sue forme, che inalbera ragioni come vessilli prodotti più dall’istinto e dal conformismo che da una approfondita analisi. Il genio multiforme di Flaiano, sempre dissimulato dalla sua modestia, in questa operetta teatrale dialoga indubbiamente con il vate D’Annunzio, suo conterraneo, che della guerra, come della vita, aveva fatto un’opera d’arte, considerandola una scossa elettrizzante di vitalità e giovinezza. Fin dalle prime battute l’ennesima esperienza bellica è definita dai personaggi secondo vettori ideologici conformi al dannunzianesimo perenne: erotizzazione dello scontro, sublimazione dell’istinto marziale (che belli Marte e Venere di nuovo insieme!) estetizzazione dell’atto bellico di cui si esalta la poeticità: Ogni generale è un pochino