Otto Dix, Der Krieg. Triptychon (La guerra. Trittico), 1929-1931, tecnica mista su tavola, 204 x 468 cm, Dresda, Kunstsammlungen Dresden, Gemäldegalerie Neue Meister

“Nel gennaio del 1933 il romanzo di Céline era un comune argomento di conversazione serale”: il romanzo è Viaggio al termine della notte. Della sua fortuna immediata così scrive l’allora cinquantanovenne Albert Thibaudet, professore di storia della letteratura francese tra i più autorevoli critici dell’epoca.

Il frontespizio della prima edizione di Viaggio al termine della notte, con l’annuncio di un’opera in preparazione ad oggi ignota, almeno con il titolo indicato

Tra i tanti artisti e intellettuali che si avvalgono delle novità della lingua di Viaggio al termine della notte ci sono due aspiranti scrittori, Anaïs Nin ed Henry Miller: quarantuno anni e sposato a una ballerina entraîneuse lui, ventinove anni e sposata a un funzionario di banca lei. L’8 marzo 1932, sette mesi prima dell’uscita di Viaggio al termine della notte da Denoël et Steele, Nin e Miller erano diventati amanti. Uniti dalla voracità per la scrittura altrui nella quale trovare linfa per la propria e dal comune obiettivo del successo, Nin e Miller trovarono nel romanzo di Céline la svolta per la stesura definitiva dei due primi romanzi di Miller, Tropico del Cancro, terminato nel 1932 e uscito nel 1934, e Primavera nera, scritto tra il 1933 e il 1934 con dedica a Nin. Il primo Tropico, il libro più importante dello scrittore, esiste perché Nin ne sostenne le spese di pubblicazione con soldi presi in prestito; ammiratore sfegatato di Dostoevskij, emigrato a Parigi dopo essersi licenziato per diventare uno scrittore, Miller non voleva saperne di lavorare per mantenersi e si sentì in debito per sempre con l’amante e poi amica per essere stata mentore, finanziatrice, suggeritrice di letture decisive, correttrice dei suoi dattiloscritti.

Fu difatti la più giovane Nin a far scoprire Céline al più anziano Miller, a mettergli sotto gli occhi i pregi e i difetti del Viaggio e fargli capire che avrebbe dovuto competere con quel romanzo contemporaneo, non con Delitto e castigo e I demoni, per trovare finalmente un suo stile. La scoperta del Viaggio emerge dall’epistolario selezionato pubblicato in italiano con il titolo Storia di una passione. Lettere 1932-1953 (tradotto da Francesco Saba Sardi, Bompiani, 1987, pp. 177-179), talmente simile a una drammaturgia che infatti qualche volta è stato adattato per letture sceniche: ci sono i libri che fanno scattare connessioni tra le persone, ci sono i soldi da una parte e la povertà dall’altra che fanno a lungo da collante tra i due amanti, ci sono i ricatti e le consapevolezze delle reciproche miserie, c’è il desiderio di trasformare le competenze letterarie in una professione, anche a discapito l’uno dell’altra e viceversa; c’è sopra ogni cosa l’amore sfrenato per le parole che creano immagini.

Attraverso la scoperta e l’appropriazione della scrittura di Céline si evolve anche il rapporto amoroso tra i due, delineato tra epistolario e diario di lei. Il 3 maggio 1933 Nin scrive a Miller:

“Ritiro ciò che ho detto a proposito del Viaggio al termine della notte. Dovrai leggerlo, in giugno. Ci sono dentro affinità con la tua opera precedente. È un’altra forma di assoluto, e pertanto valida”. L’8 maggio Nin aggiunge: “Ho trascorso la domenica leggendo il Viaggio e pensando alla tua opera, facendo annotazioni e paragoni tutti a tuo favore. Pure, nel Viaggio ci sono passi stupendi. Ho assai apprezzato l’”amertume virile”, il pessimismo, il gusto della crapula. Certe pagine ti daranno nostalgia per la bellezza delle donne americane. […] Hai molte affinità con Céline. […] Tu sei molto, molto meglio quando parli di donne. Céline è arido”.

Il 9 maggio 1933 la lettura del romanzo di cui tutti parlano ha davvero lasciato il segno, se per lusingare e incoraggiare il futuro autore di Tropico del Cancro Nin gli riferisce lo scambio di lodi a suo favore durante una conversazione con un intellettuale editore:

“Gli ho detto che, se il pubblico è in grado di accettare Viaggio al termine della notte, dovrebbe essere in grado di accettare anche il tuo libro, questo a proposito del linguaggio. […] Ha affermato anche che nel Viaggio non c’è nulla di simile alla satanica fantasia dantesca che hai tu”.

Nataša Troubetskoja, Anaïs Nin, 1932, olio su tela, 110.5 x 193 cm, National Portrait Gallery, Smithsonian Institution, inv. NPG.2003.3 (qui la scheda nel sito del museo: https://npg.si.edu/object/npg_NPG.2003.3?destination=edan-search/default_search%3Fedan_local%3D1%26edan_q%3DNatashia%252BTroubetskoia); Henry Miller come era nel 1932, quando il 4 marzo si dichiara a Nin (che posava a lungo seduta su un trono per l’amica pittrice Troubetskoja) scrivendole da una taverna sordida al 29 et 31 di rue Vavin, Paris VI, che non esiste più, facendo poesia della realtà: “Ciò non toglie che aspetti con ansia una tua parola. […] è una tortura così deliziosa. È come attendere di vedere te che ti alzi dal tuo trono”.

L’esegesi immediata che mette in parallelo l’esplosivo Viaggio al termine della notte, il più famoso libro francese del Novecento dopo la Recherce di Marcel Proust, e l’opera misconosciuta ancora da pubblicare di colui che diventerà uno dei più famosi scrittori americani del Novecento, non si deve a un letterato professionista ma a una giovane donna che vuole fare la scrittrice e che ha pubblicato fino ad allora un breve libro di critica letteraria. Anaïs Nin in quel maggio 1933 è infatti nota a una ristrettissima cerchia di artisti o aspiranti tali per un saggio dedicato allo scandaloso David H. Lawrence e per gli interessi artistici a tutto campo.

Nel 1936 Céline pubblica un altro romanzo considerato un capolavoro, Morte a credito. Anche in questo caso i due scrittori se lo scambiano e il libro diventa ugualmente un banco di prova della vocazione alla scrittura, ma anche della reciproca e lenta coscienza dell’allontanamento tra i due amanti. Nel gennaio 1942 Nin annota, gelida e ferita, nel suo diario che Miller ha sottolineato un passo nella copia di Morte a credito che gli ha prestato:

“Quando un uomo è disperatamente impegnato con sé stesso, gli altri non esistono. Egli è un campo di battaglia di principati e potenze. I suoi rapporti con gli altri sono una caricatura di questo conflitto. Egli è solo. E più gente conosce, e più famoso diventa, più grande è la solitudine. In tutti i rapporti con gli altri mi sono preoccupato soltanto di me”.

Miller poi manda a Nin un piccolo pezzo di critica, cogliendo nel segno quando individua come peculiarità di Céline una lingua difficile da essere tradotta senza perdite; lo scrittore ha una così alta opinione di sé da sentirsi ormai un alter ego americano di Céline:

“Ieri sera ho finito il libro di Céline (Morte a credito) finalmente! Era eccezionale. Mi contorcevo dalle risate, qui tutto solo… Una tale verve, un gusto, uno stile così arguti. Anche tradotto, il linguaggio risultava nuovo, come raggi ultravioletti. E in ultima analisi, che pezzo di surrealismo sinistro. Quando mai i surrealisti hanno scritto qualcosa del genere, a parte Lautréamont? Questa mattina sto rileggendo le pagine del mio Crocifissione in rosa e pensa che l’ho trovato quasi altrettanto valido. Mi ha fatto molto piacere, mi sono chiesto se l’avevo scritto proprio io” (entrambe le citazioni sono in Anaïs Nin, Il diario. Vol. III. 1939/1944, Bompiani 1979, 226, 280-281).

Se esiste lo stile intriso di quello che oggi è giudicabile a tratti come discutibile sessismo ai limiti della pornografia del poi imitatissimo Henry Miller dei due Tropici, di Primavera nera e di altri suoi romanzi successivi, bisogna essere grati all’intuito critico di Anaïs Nin che gli ha fatto leggere Céline. L’attentissima lettrice (decisamente migliore della scrittrice pubblica) vede in Viaggio al termine della notte un modello di riferimento, di metodo, linguistico e temperamentale, per l’uomo che senza di lei non sarebbe mai diventato uno scrittore.

Nel 1933 Nin aveva scritto a Miller che Céline è “arido” se scrive di donne. Bardamu/Céline riserva alle donne – dalla propria madre alle prostitute – la derisione e il disprezzo che spesso riserva perfino a sé stesso, se si eccettuano i sentimenti sorprendenti che manifesta per l’amata Molly quando lei non può più saperlo. Eppure quando Céline ammette l’effetto di donne eccezionali che hanno doti d’artista, scolpisce ossimori in epigrafi intrise di sessismo e di ammirazione (simili esternazioni saranno, appunto, anche di Miller):

“Non sarei mai stato niente senza di lei… Che intelligenza… Che raffinatezza… Che panteismo dolente e birbante al tempo stesso. Che poesia…che mistero. Capiva tutto prima ancora di farne parola… Sono ben rare le donne che non sono essenzialmente vacche o sguattere – ma allora si tratta di streghe o di fate… Come Isadora Duncan, intorno a lei tutto diventa un sabba” (qui Céline scrive dalla Danimarca nel settembre 1947 al professore ebreo americano Milton Hindus; la corrispondenza è pubblicata da Archinto nel 2015 in Lettere al professore. Corrispondenza con Milton Hindus 1947-1949).

La ristampa della traduzione italiana di Ernesto Ferrero di Viaggio al termine della notte, Corbaccio 1992. Il Viaggio è dedicato alla donna più importante della vita giovanile di Céline, la ballerina americana Elizabeth Craig (danzatrici furono anche le altre donne amate da Céline, compresa Lucette, la moglie che gli sopravvisse); Céline e Craig a Chamonix

La fortuna di Céline è stata ininterrotta e ha condizionato e ispirato molta parte dell’arte, anche visiva, del Novecento e degli anni Duemila: per esempio, con il passo che Céline ha messo in esergo a Viaggio al termine della notte inizia La grande bellezza di Paolo Sorrentino:

“Viaggiare è proprio utile, fa lavorare l’immaginazione. Tutto il resto è delusione e fatica. Il viaggio che ci è dato è interamente immaginario. Ecco la sua forza.

Va dalla vita alla morte. Uomini, bestie, città e cose, è tutto inventato. È un romanzo, nient’altro che una storia fittizia. Lo dice Littré, lui non sbaglia mai.

E poi in ogni caso tutti possono fare altrettanto. Basta chiudere gli occhi.

È dall’altra parte della vita”.

Dal 1992 leggiamo l’esergo del Viaggio al termine della notte nella traduzione dello scrittore, critico e direttore editoriale torinese Ernesto Ferrero pubblicata nel 1992 per Corbaccio, la stessa casa editrice milanese che aveva fatto tradurre immediatamente in italiano Viaggio al termine della notte, pubblicando il 31 maggio 1933 la traduzione del piemontese Alex Alexis (pseudonimo di Luigi Alessio, un personaggio dalla biografia dai tratti céliniani), non integrale e ristampata molte volte.

La traduzione integrale con note di Ernesto Ferrero del 1992 è quella con la quale la mia generazione e quella dei cinquantenni e dei sessantenni ha conosciuto Céline. Per la resa del lessico il torinese Ferrero ha fatto scelte che spesso traducono con l’italiano regionale piemontese familiare al traduttore parole ed espressioni che Céline prende tra i gerghi e gli argots francesi del suo tempo. Ferrero dichiara di essere ricorso a un “parlato” “basso d’area sostanzialmente padana, con qualche apporto centro-meridionale di parole entrate nel comune uso quotidiano e scherzoso, come ‘sfizioso’ o ‘cazziatone’”.

Ferrero è anche intervenuto su un tratto molto caratteristico della prosa originale, “lo scardinamento quasi sistematico della consecutio temporum che Céline adotta soprattutto con i congiuntivi”; Ferrero interviene caso per caso, perché “in alcune occasioni un calco radicale avrebbe provocato un disagio sin troppo esibito, e quindi fastidioso, cui non avrebbe corrisposto sulla pagina un reale guadagno espressivo”.

Ferrero ha scelto come guida un principio che, all’epoca in cui realizzò il suo cimento, era condiviso anche dai traduttori che si confrontavano con Shakespeare, secondo i quali “la fedeltà del traduttore deve anche essere fedeltà alla propria lingua, che ha una sua autonomia, una sua tradizione letteraria, che non si può dimenticare né tradire” (p. 572 dell’edizione Corbaccio del 1992). Quando sono stati poeti come Montale e Quasimodo a tradurre i drammi di Shakespeare, il principio della supremazia della lingua del traduttore su quella dell’autore ha a volte tradito intenzionalmente toni, sfumature, perfino contenuti (mi riferisco alle traduzioni dei due poeti confluite nel Teatro completo di William Shakesperare, a cura di Giorgio Melchiori per i Meridiani di Mondadori, che offrono diversi spunti di riflessione in tale senso).

A volte ci vogliono gli artisti per restituire ai testi nati per andare in scena la lingua più vicina alle intenzioni (presupposte o dichiarate) dell’autore: lo ha fatto Mario Martone chiedendo a Chiara Lagani di “Fanny e Alexander” di tradurre Romeo e Giulietta per la sua prima regia al Teatro Strehler la scorsa primavera, con un risultato in molti punti poetico e potente, in primo luogo linguisticamente.

Confrontarsi oggi con l’opera di Céline tradotta in italiano, che si sia semplici lettori o che si sia artisti, significa in primo luogo accostarsi con spirito interpretativo alla traduzione di Ferrero. Faccio qualche esempio capitato sotto gli occhi a me rileggendo dopo trent’anni, durante un viaggio in treno, la traduzione di Ferrero di Viaggio al termine della notte. Ho preso nota di alcune parole e passi che in italiano mi lasciavano incerta o perplessa e, in biblioteca, ho confrontato la traduzione con la prima edizione francese.

- Quando a New York Bardamu va a cercare Lola per chiederle aiuto, la donna reagisce così: “Vexée, du tac au tac, elle me confia que’elle ne m’aurait point reconnu moi dans la rue” (p. 263 dell’edizione originale del 1932). Nella traduzione di Ferrero il passo diventa poco comprensibile per chi non è molto colto oppure toscano o emiliano: “Seccata, tra il lusco e il brusco, mi confidò che non mi avrebbe affatto riconosciuto a me per strada” (p. 237 dell’edizione Corbaccio del 1992). Ferrero ha tradotto con la locuzione idiomatica “Tra il lusco e il brusco”, tipica dell’italiano regionale toscano, il modo di dire colloquiale “du tac au tac”, che vuol dire semplicemente “rispondere per le rime”, “rispondere a tono”, “rendere pan per focaccia”, “occhio per occhio”. La locuzione toscana “tra il lusco e il brusco” indica una situazione di incertezza, la condizione di luce incerta che si verifica al mattino presto o la sera verso il tramonto (lusco deriva dal latino e sta a significare cieco, orbo, brusco invece sta indicare la luce incerta del crepuscolo), non una situazione in cui si è seccati. Probabilmente Ferrero risente nella parte iniziale della frase di Alexis, che nel 1933 traduce: “Seccata, per controbattere, mi disse che non m’avrebbe più riconosciuto per strada” (cito da p. 207 dell’edizione Corbaccio del 1933). Alexis, peraltro, traduce “du tac au tac” letteralmente, fedele al testo.

- Poco dopo, ho pensato a una svista, o a una scelta puritana non degna dello sboccato Céline, quando Ferrero traduce “une conversation sur les mérites comparatifs des maisons closes parisiennes” (p. 268) così: “una conversazione sui meriti comparati delle case chiuse di Parigi” (p. 241). In realtà, la traduzione è letterale perché nell’originale francese c’è la locuzione “maisons closes”. Il fatto è che per un lettore italiano abbastanza vecchio da potersi porre problemi di cronologia delle parole, volendo aderire alla regola che Ferrero si era autoimposto di rispettare prima la propria lingua e poi quella dell’autore tradotto, forse ‘casini’ o ‘bordelli’ o ‘postriboli’ parrebbero termini più adeguati (del resto Ferrero non si esime dall’usare correttamente ‘”bordello” in questa accezione semantica a p. 469). Nel 1932, quando il Voyage esce, i bordelli sono aperti sia in Francia sia in Italia; in Francia chiudono nel 1946, in Italia nel 1958 (e da quel momento l’espressione “case chiuse” acquista nuovo vigore perché, nella percezione dei parlanti, viene legata alla chiusura dei postriboli determinata dalla legge Merlin). Nel 1933 Alexis aveva scelto la traduzione non letterale “postriboli”: “Una conversazione sui meriti comparativi dei postriboli parigini seguì senza ch’io mi disturbassi a prendervi parte” (p. 211).

- Quando Bardamu arriva a New York resta impressionato fino alle risa dall’altezza verticale della città: “On en a donc rigolé comme des cornichons” (p. 231). “Cornichons” è un sinonimo di “imbecilli, babbei”, ma è anche una parola propria di un argot studentesco militare che indica gli allievi del corso preparatorio alla principale accademia militare francese, la Scuola militare speciale di Saint-Cyr (faccio riferimento alla voce cornichon nel dizionario online Garzanti). Ovviamente l’argot degli studenti militari francesi sarebbe a noi incomprensibile, ma non lo era nella Francia post bellica del 1932. Ferrero traduce “Ne abbiamo riso dunque come dei balenghi”, ricorrendo a un italiano regionale non per tutti chiarissimo (p. 208). «Balengo» è parola dialettale diffusa nel settentrione, prevalentemente in area piemontese e veneta che vale ‘strano, bizzarro, stravagante’ (oggi il pubblico televisivo italiano la conosce bene perché è nel vocabolario abituale di Luciana Littizzetto, che è torinese). Alexis traduce “Ci abbiam riso come pazzi” (p. 181), parola abbastanza vicina al significato dell’originario ‘cornichons’. Del resto anche Alexis non fu immune dal ricorso (non dichiarato) all’italiano regionale che gli era familiare: per esempio, nella sola p. 181 ripete “l’è” e “l’era” sette volte (“l’è diventato calmo”, “l’era talmente sorprendente” ecc.).

- Più avanti, Ferrero traduce “Et toi qu’est-ce que tu fais? qui’il m’a demandé alors. T’es donc toujours cinglé? T’en as pas encore assez des trucs et des machins?” con “Dunque stai sempre a fare il balengo? Non ce n’hai ancora basta di trucchi e trigomiri?” (p. 261). Alexis aveva tradotto questo passo ricorrendo di nuovo allo stesso aggettivo scelto prima, peraltro qui appropriatissimo perché “cinglé” vuol dire proprio “clinicamente pazzo”: “Sempre pazzo lo stesso? Non ce n’hai ancor basta di trucchi e d’espedienti?” (p. 231), usando inoltre “espedienti” per “machins” che invece Ferrero rende con “trigomiri”, dell’italiano regionale piemontese e poco comprensibile ai più.

- Quando Bardamu torna dall’“Altro Mondo”, cioè dall’America, riprende gli studi e si laurea in medicina. Céline scrive “je l’avais mon titre, bien ronflant” (p. 296), “Il a déposé son Diplôme, c’en est un”. Ferrero traduce “avevo il mio diploma, bello roboante [sic]” e “ha depositato il suo diploma, lo è proprio” (p. 266). Alexis aveva tradotto: “ce l’avevo il mio titolo, ben sonoro” e “Ha passato la laurea, l’è proprio un medico” (p. 235). Céline distingue tra “titre” e “Diplôme”, cioè tra “titolo di studio”, “esame di laurea”, che Ferrero traduce impropriamente con “diploma” che in italiano, senza l’aggiunta di “di laurea”, può confondersi con il diploma scolastico, di scuola inferiore o superiore.

Intendo precisare. Non suggerisco di preferire la traduzione del 1933 di Alexis a quella, davvero eroica, del 1992 di Ferrero. Ho solo espresso valutazioni critiche derivate da curiosità rapsodiche, ho ragionato da lettrice, da scrittrice e da storica, non da traduttrice professionista (quale non sono e non potrei essere). Tuttavia, come spesso succede con le traduzioni di libri che hanno coniato veri e propri linguaggi specifici nella lingua d’origine, chiunque oggi si accosti all’opera di Céline (non solo al Viaggio, naturalmente) per lavorarci in un’altra lingua (in italiano, nel caso nostro, per una pagina critica, per una drammaturgia, per una sceneggiatura ecc.) deve darsi il compito di guardarne gli aspetti linguistici originali; e di confrontare gli stessi con le scelte fatte dai traduttori, per arrivare a soluzioni adeguate al proprio scopo scientifico o artistico, quando alcuni luoghi delle traduzioni disponibili risultano connotate dai regionalismi, dai segni del tempo, da qualche svista, dalla personalità autonoma del traduttore-scrittore.

La copertina di Guerra con la riproduzione di Otto Dix, Sentinella morta in trincea, 1924, acquaforte, dalla serie Der Krieg (La guerra); Otto Dix nel 1933 o nel 1934 fotografato da Hugo Erfurth

Il problema della resa del “francese argotico” (cioè un gergo comprensibile a pochi, come lo definì Benjamin Crémieux, uno dei lettori del manoscritto del Viaggio) è il principale cimento di ogni traduttore di Céline. Perciò straordinario appare lo sforzo di Ottavio Fatica che ha tradotto il manoscritto di Céline Guerra (inedito fino all’anno scorso e che pare uno spin-off autonomo del Viaggio) , uscito da poco da Adelphi. Fatica ha provato a ritrovare “la giusta dismisura, perché solo così puoi tradurre uno come lui”, “Giobbe clochard” e “Savonarola accattone” (così lo definisce Fatica in un breve intervento per Rai Cultura qui: https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2023/04/Ottavio-Fatica-Lost-in-translation-afabaa62-6065-4a20-83cd-e514f0d091a1.html).

La verità è che più di ogni altro scrittore Céline andrebbe letto in originale, senza doppiaggio, perché è in grado di rendere la propria lingua non solo suadente e musicale (come sembra il francese alla maggior parte di noi comuni lettori) ma dura, rozza, violenta, esplicita, volgare, disturbante, realistica. Con questa lingua Céline concepisce l’intera sua opera, compiuta e incompiuta, sulla falsariga del modello di romanzo francese per eccellenza, la Commedia umana. Come Balzac, Céline fa agire o evoca i suoi personaggi attraverso i vari romanzi, attribuendo loro di volta in volta i ruoli di protagonisti, di supporting actors o di comparse: basti dare uno sguardo ai rimandi incrociati che rivela il Regesto dei personaggi alle pp. 143-145 di Guerra, in cui, per esempio, il re Krogold, qui solo nominato, compare in Morte a credito ed è il protagonista del ritrovato La Volonté du Roi Krogold.

Recensendo Guerra, Walter Siti (La scrittura di Céline è un dono eccelso al servizio del Nulla, uscita su “Domani” il 5 giugno) ha riconosciuto, da scrittore a scrittore, la valente capacità di usare la lingua. Soprattutto nella prima parte che ha un ritmo da monologo, in Guerra le parole che ricorrono di più sono “orrore” e soprattutto “rumore”, quello ambientale e quello da basso continuo dell’acufene che Céline ha rimediato da una ferita di guerra.

Condivido la valutazione di Guerra di Siti: non si tratta di un vero e proprio romanzo inedito (Guerra è evidentemente una prima stesura che l’autore avrebbe voluto pubblicare nel 1935 e che non ebbe il tempo di ritoccare: si veda p. 9 della Premessa di Gibault) ma di “un tassello importante di quel mosaico auto-finzionale che è troppo facile separare dalle idee infami che abbracciava”.

Non è un caso che quando la lettura di Guerra è stata promossa da uno scrittore dalle specchiate posizioni antirazziste e antifasciste come Roberto Saviano, questi ha dovuto puntualizzare le ragioni della sua passione per Céline:

“Mi capita spesso, con molti autori che amo, di ricevere critiche del tipo: – Ma come? Leggi Céline? È un antisemita! Proprio tu…- Ecco, l’errore più grande che si possa fare è tentare di giustificare l’uomo in nome della grandezza scritta. Tutt’altro. […] Céline bisogna vederlo come un colosso senza giustificarlo, senza perdonargli niente. […] Noi dobbiamo leggere autori di cui non condividiamo le idee” per conoscere la lingua dell’odio, del disprezzo, del sessismo, per riconoscerne le scellerate fortune attuali e fronteggiarla (la presentazione di Guerra è in “Che tempo che fa” del 28 maggio, disponibile su Rai play).

Céline ha avuto un talento gigantesco soprattutto nel suscitare emozioni di ogni rango con le parole. Il suo talento è stato messo progressivamente al servizio della lingua nazista dell’odio, arrivando a produrre la tremenda ideologia da bar delle Bagatelle per un massacro, ancora oggi usate dalle estreme destre in Italia e in Europa per legittimare culturalmente l’antisemitismo più schifoso e bieco. Ma senza avere letto Viaggio al termine della notte né Guerra non si conosce un pezzo di grande letteratura del Novecento.

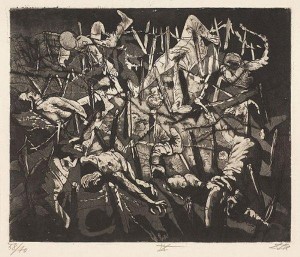

Per l’immagine di copertina di Guerra Adelphi ha fatto una scelta eccellente e che potrebbe apparire scontata a prima vista. Si tratta di una figurina da una delle cinquanta acqueforti della serie-manifesto Der Krieg (La guerra), ispirata a Goya e alla Prima guerra mondiale, incisa nel 1924 dal grande Otto Dix: c’è una sentinella morta in trincea ridotta al suo stesso scheletro avvolto nei brandelli dell’uniforme.

La vita di Dix ha tratti in comune con quella di Céline: l’artista si arruola volontario nell’esercito tedesco durante la Prima Guerra Mondiale, combatte come sottufficiale sul fronte Occidentale e su quello Orientale, viene ferito e varie volte decorato. Riporta una sindrome da stress post traumatico (così i medici hanno definito i traumi psicologici perenni dopo la guerra in Vietnam e si tratta, per capirci, del male interiore che affligge Christopher Walken nel film Il cacciatore; ma la definizione è retroattivamente buona per tutti i malati di tutte le guerre); diventa antimilitarista (non pacifista, come sbrigativamente si scrive che fu anche Céline) e dedica la sua opera a rappresentare le conseguenze terribili della guerra su uomini e società, rivolgendo attenzione non moralistica né da denuncia da quattro soldi agli emarginati, ai funamboli, alla borghesia che ingrassa di corruzione per brama di soldi, alle donne fatte carne da bordello. Finisce che Dix viene incluso dai nazisti nel gruppo degli “artisti degenerati” nel 1933. Tra i suoi quadri distrutti o scomparsi, non solo a causa dei nazisti ma anche dei disastri bellici della Seconda guerra mondiale, c’era il grande dipinto La trincea, realizzato in tre anni nel 1923. Il grande quadro di storia non venne accolto bene da tutti i contemporanei. Julius Meier-Graefe giudicò La trincea “non solo brutta ma dipinta in modo infame, con una penetrante predilezione per il dettaglio”. Paul Westheim scrisse di rimando: “Così Dix è pervenuto a quella sorta di verismo che s’indirizza all’uomo del popolo, per il quale il godimento artistico significa cinema, Sherlock Holmes e oleografia, quel verismo che mi è consueto definire oleografia parvenue”: una stroncatura che potrebbe valere per molti passi del Viaggio e di Guerra. Come certe pagine di Céline, La trincea smetteva di essere caricaturale per lasciare posto solo al raccapriccio e al ripugnante, ottenuti anche con diverse sedute di studio sui cadaveri all’obitorio. Dix, come Céline, si era dato un compito dopo la guerra:

“Credo che nessun altro abbia visto come me la realtà effettiva di questa guerra, le rinunce, le ferite, il dolore. Ho scelto di fare un reportage veritiero della guerra, ho voluto mostrare la terra distrutta, i cadaveri, le ferite”, dichiarò poi il pittore. Nel suo diario di guerra Dix aveva annotato: “Pidocchi, ratti, reticolati, pulci, granate, bombe, fossi, cadaveri, sangue, grappa, topi, gatti, gas, cannoni, sporco, pallottole, mortai, fuoco, acciaio, questa è la guerra!”. Anche la scelta di usare gamme cromatiche vicine al grigio è un’aspirazione alla realtà post bellica, una realtà che ci riguarda di nuovo molto da vicino: “mi avvicinai a questa vita, a quello che vedevo: le strade grigie, gli uomini grigi. […] La vita non è variopinta. […] In breve: volevo mostrare le cose, come realmente sono”.

Otto Dix, Ferito, autunno 1916, Bapaume, acquaforte dalla serie La guerra

L’inizio folgorante di Guerra sembra un fotogramma seguente a ciò che si vede nell’incisione Ferito, autunno 1916, Bapaume: “Sarò rimasto lì ancora una parte della notte dopo. A sinistra tutto l’orecchio era appiccicato a terra con il sangue, la bocca pure. Fra l’uno e l’altra un rumore immenso” (p. 25).

Se si cerca tra i contemporanei un corrispettivo figurativo di Céline, si guardi dunque a Dix: l’artista non rifiuta la guerra né osserva le devianze individuali e sociali con moralismo ma ricercando evidenza oggettiva, lavorando per enfasi ed eccesso su temi e stile che rendono umoristico perfino l’orrore, costringendoci a guardarlo bene prima di accorgerci quanto è ripugnante e da cosa è causato:

“Morti di qua e di là. Il tizio coi tascapani si era spaccato come una melagranata, è il caso di dire, dal collo fino a metà dei pantaloni” (p. 26) “Allora ho cercato un cadavere che teneva ancora un po’ di bumba. […] Nel pastrano aveva del bordeaux, due bottiglie addirittura. Rubate, manco a dirlo, bordeaux da ufficiali” (dalle pp. 26-27 di Guerra).

Otto Dix, Danza della morte anno ’17. Uomo morto sollevato, 1924, acquaforte dalla serie La guerra

Uno dei quadri di Dix distrutti dai nazisti rappresentava una Barricata; ne resta un’incisione che sembra un’illustrazione di alcuni passi di Viaggio al termine della notte e della prima parte di Guerra. La barricata sopra cui due soldati sono già caduti e l’altro spara infilando la canna del fucile tra le cosce di uno dei cadaveri era costruita alla bene e meglio da una pianola, da una bicicletta scassata, da quadri, da spazzatura, da una cassa di margarina (l’unico elemento iconografico sopravvissuto del quadro distrutto), da una copia della Venere di Milo.

Otto Dix, Die Barrikade (La barricata), 1922, puntasecca, 1922, 27,5 x 34,5 cm

Nelle opere a olio e incise di Otto Dix si trova un corrispettivo grottesco ma realistico perfino nelle allusioni, apparentemente solo pecorecce, alle inclinazioni sessuali patologiche di uno dei due personaggi femminili principali di Guerra, l’infermiera Aline L’Espinasse (che supera certi eccessi che risultano solo pulp nella serie di cui è protagonista l’infermiera Mildred Ratched in The Ratched di Ryan Murphy). L’Espinasse è attratta irresistibilmente dai feriti, che più malconci sono e meglio è, fino ad arrivare a manifestare acrotomofilia, cioè a trovare seduttive persone con uno o più arti amputati; a L’Espinasse non mancano perfino attacchi di necrofilia (p. 68). Il magnaccia diciannovenne Bébert, vicino di letto di Ferdinand nell’ospedale militare, lo mette in guardia:

“sta’ in campana, preferisco avvertirti, se nella camerata arriva un amputato, perché allora gira il vento e quella ti sbatte fuori in un batter d’occhio” (p. 53); quando arriva un reduce “arabo che aveva avuto la gamba maciullata da un mortaio, fin sopra il ginocchio”, Bébert vede avvicinarsi la realizzazione della sua profezia: “Tieni d’occhio la tua ganza [l’infermiera] […], mo sì che ti diverti” (p. 62).

Solo la fantasia da entomologo dell’orrore dell’Otto Dix di Kriegskrüppel (Storpi di guerra) e di Kartenspieler (Giocatori di carte) illustra una scena di realtà del genere col tono giusto, anche perché Céline non inventa di sana pianta che molte donne dovettero fare di necessità virtù al ritorno dalla guerra degli uomini: i mutilati furono numerosissimi tra i reduci della Grande guerra e in Italia, senza la frustrazione rabbiosa dei veterani mutilati e degli “Arditi”, il nascente fascismo non avrebbe avuto terreno fertilissimo per arrivare alla Marcia su Roma.

Otto Dix, Kriegskrüppel (Storpi di guerra), 1920 ca., puntasecca, 25.9 x 39.4 cm, MoMA, inv. 480. 1949 (qui la scheda dell’incisione nel sito del museo: https://www.moma.org/s/ge/collection_ge/objbytheme/objbytheme_themeid-2034767_sov_page-151.html

In Giocatori di carte si svolge una specie di partita impossibile tra quel che resta di un uomo (a sinistra), collocato come se fosse un bimbo in fasce in un canestro di ferro poggiato su una sedia Thonet, un altro che tiene il mazzo con un piede perché non ha più l’altra gamba né le braccia, e il terzo che scarta le carte con le labbra perché è completamente amputato di tutti gli arti.

Otto Dix, Kartenspieler (Giocatori di carte), 1920, puntasecca, 33 x 28 cm

Poi ci sono le donne, che in Guerra non si salvano comunque pur restando a casa: Céline riserva trattamento simile sia alla madre di Ferdinand sia alle prostitute. La rossa Angèle è talmente corrotta dal marito Bébert/Cascade che è in grado solo di vivere da cinica. “Vedrai, la mia Angèle è due volte meglio quanto a carineria e il resto. Questa qui è un avanzo di latrina”: così l’uomo distingue la moglie che fa prostituire da una cameriera che intende reclutare (p. 65). Leggere le gesta di Angèle in Guerra stupisce, diverte perfino, e si immagina la ragazza finire come le prostitute di Otto Dix, che sono una più miserabile dell’altra e mostrano nei loro sguardi ormai quasi animaleschi e nei loro corpi espansi, rinsecchiti o macilenti gli effetti della brutalità indifferente con cui vengono usate, al lavoro pure da vecchie o esposte agli sguardi altrui moltiplicate dagli specchi.

Otto Dix, Alte Dirne (Vecchia puttana), 1922, puntasecca, 35 x 28; Erinnerung an die Spiegelsäle in Brüssel (Ricordando le sale degli specchi a Bruxelles), puntasecca, 1920, 28 x 19

Otto Dix, Ragazza allo specchio, 1921, dipinto distrutto durante la Seconda guerra mondiale del quale resta un’incisione del 1922

E poi, alla fine, spuntano fuori i “passi stupendi” e il “pessimismo” che avevano coinvolto Anaïs Nin nel Viaggio nella primavera 1933. All’inizio di Guerra Céline/Ferdinand rammenta, guardando dritto in faccia il lettore, lo “schifo di avventura” in mezzo al quale si è svegliato ferito, fa un bilancio dei suoi, amaro e vanesio, che vale per tutti coloro che hanno vissuto a lungo la vita in qualche tipo di guerra (p. 27):

“Adesso sono allenato. Vent’anni, uno impara. Ho l’anima più dura, come un bicipite. Non ci credo più alle scorciatoie. Ho imparato a fare musica, sonno, perdono e, come vedete, anche bella letteratura, con piccoli tocchi di orrore strappati al rumore che non finirà mai più. Lasciamo perdere”.

Il prezzo è lasciar perdere ciò che non tornerà più per sentirsi, un po’ infantilmente, sempre migliore degli altri:

“Mai più, va da sé, avrei conosciuto la vita degli altri, la vita di tutti quei fessi che credono che il sonno e il silenzio vanno da sé, una volta per tutte” (p. 62).

Floriana Conte – Professoressa associata di Storia dell’arte a UniFoggia (floriana.conte@unifg.it; Twitter:@FlConte; Instagram:240877) e Socia corrispondente dell’Accademia dell’Arcadia