Dove vanno a finire i ricordi?

La prima immagine che viene alla mente è quella di Fabrizio De André ne Il suonatore Jones: «In un vortice di polvere gli altri vedevan siccità, a me ricordava la gonna di Jenny in un ballo di tanti anni fa».

I ricordi hanno a che fare sempre con la polvere, quella che si posa sulle cose del passato, quelle più piccole, quelle dimenticate, quella su cui i bambini passano il dito per gioco, senza paura di sporcarsi e senza la riverenza di portarle rispetto, sugli scaffali, tra i libri, disegnando forme inconsuete, tracciando profili improbabili, scrivendo parole in tondo, impudenti, insolenti, con libertà. I ricordi hanno a che fare con la polvere quando il raggio di un sole stanco filtra da finestre socchiuse, da persiane cigolanti, tende a brandelli, ci benedice e ci lascia intravedere nell’aria la vita, che si definisce nel pulviscolo in una traiettoria precisa, irresoluta, che è ferita da cui sgorga il sangue e feritoia che blandisce luce. Il sangue, la luce, ancora la vita.

Non bisogna mai scusarsi della polvere, anzi, che la polvere voglia perdonarci.Dove vanno a finire i ricordi quando il bambino non ha più spazio per correre col dito sul bordo della mensola?

Dove vanno a finire i ricordi quando la luce si spegne?

«Supponiamo dei giorni a creare i ricordi», è sempre il verso di una canzone, questa volta di Rino Gaetano.

Trascorriamo la vita a crearli i ricordi, a custodirli, a moltiplicarli, come nei miracoli, a ritrovare tra gli altri gomitoli un filo rosso che possa legarli e tenerli assieme. Con cura, facciamo passare l’ago tra un lembo e l’altro, tiro forte il filo che ripassa ancora nel ponte tra i lembi e stringo, perché l’ultimo punto sia il più forte, non lasci tradire il loro ultimo segreto.

I ricordi ripudiano le maglie larghe, non possono permettersi di smarrirsi, mai.

Dimenticare, ricordare, due verbi importanti e belli che hanno in seno del loro etimo due parole precise: dimenticare “mens, mentis”, quindi mente; ricordare “cor, cordis”, dunque cuore. Se dimentichi allontani dalla mente, se ricordi riporti al cuore. Ciò che è nel cuore non può essere perduto.

Un’altra etimologia, sempre tratta dallo stesso campo semantico, quella di obliare, sinonimo di dimenticare: ancora una volta dal latino “oblivium”, vale a dire diventare scuro, verso l’oscurità.

Ritornando alla domanda primigenia, anche quando la mente dimentica e la luce si spegne e sconfina in ciò che è tenebra, oblia, i ricordi vanno a finire nel cuore e nel cuore restano.

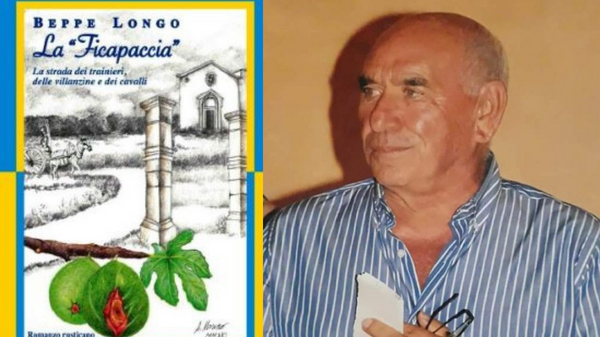

Quasi con un sillogismo di aristotelica memoria, allora, se i ricordi vanno a finire nel cuore e nel libro di Beppe Longo – La Ficapaccia. La via dei trainieri, delle villanzine e dei cavalli- vi sono così tanti ricordi, questo libro è cuore pulsante, vivo, il cui battito raccoglie all’unisono quello di tanti cuori altri, ormai canuti e stanchi come chi li porta nel petto, che stigmatizzati nella parola e nella tenerezza del ricordo, perduti non saranno mai. Chi entra nel cuore, non vi esce più. La promessa e l’impossibilità di dimenticare. Una parola d’onore, d’amore.

Giungiamo così a parlare del libro di Beppe Longo per un discorso ampio che ha abbracciato canzoni ed etimologie, per una strada periferica, per così dire, così come periferica è la strada della Ficapaccia, che all’opera dà il titolo, diventandone protagonista centrale, vera, con tutti quanti l’hanno incrociata nei loro passi e l’hanno portata nel cuore, ricordata, lasciando qui un pezzo del loro come pegno d’amore alla terra e al suo sangue vivo e amaro.

Già il prologo del romanzo, definito dal suo autore “rusticano”, è una dichiarazione di poetica: «Voglio raccontare le storie di persone che il mondo ritiene poco interessanti», si legge.

Ogni storia merita di essere raccontata. Da lettrice di 22 anni mi sono accinta alla lettura di questo libro con rispetto grande per un passato che non ha vissuto ma che le appartiene, è nella terra e nel sangue.

È un passato che mi è sembrato, sin dalle prime battute in cui iniziava a essere delineato, tanto lontano e distante dalla quotidianità odierna che sono abituata a vivere, nei nomi desueti e talvolta per me mai sentiti, nei luoghi, nei mestieri, nelle abitudini, nei valori.

Mi è bastato lasciarmi trasportare dalle pagine, tuttavia, per capire che c’è un tempo senza tempo in cui tutti gli uomini si assomigliano, i confini già labili tra le storie della storia si assottigliano, per ambientarmi in quei posti che, in fondo, erano pur sempre casa mia e rilevare la presenza di temi di ieri che rientrano prepotentemente nella fisionomia dell’oggi, forse perché connaturati alla statura stessa dell’uomo, forse perché, come qualcuno ha detto, la storia è fatta di corsi e ricorsi.

Non sono stati solo quei sentimenti universali a riportarmi al presente, ma i collegamenti puntuali all’immigrazione e i suoi drammi, alla questione femminile, all’evolversi di una pandemia, alla minaccia della guerra, ma anche i danni della filossera che ci riporta all’odierna xylella: è la cronaca dell’umanità che si ripropone, quegli sconvolgimenti, quelle speranze, quelle passioni che il tempo non lo conoscono affatto e che nel bene e nel male permangono a ricordarci che homo sum, humaninihil a me alienum puto: siamo uomini, nulla di ciò che è umano ci è estraneo.

Partiamo proprio da questi nuclei fondanti, allora, ripercorriamo il filo rosso che li riallaccia e chiamiamo per nome quei “nessuno”, quelli che “il mondo ritiene poco interessanti” ma che quel mondo lo hanno sostanziato, lo hanno fatto con le loro esperienze, forse sì piccole, forse sì “poche”, ma che hanno reso il passato grande, ciascuno con il lavoro delle sue braccia, con i sussulti della sua carne, i palpiti del cuore.

I nomi che si incontrano leggendo il libro sono tantissimi, impossibili contarli nel numero e probabilmente anche rammentarli nella loro integralità, senza che ne sfugga alcuno.

Nel romanzo tutti hanno un nome, un cognome, un soprannome. Tutti hanno una loro identità precisa e distinta, ineluttabile, tutti con pari diritto di cittadinanza nella storia, con la stessa capacità in potenza di agire per determinarla, di risultare imprescindibili. In questo libro non si può fare a meno di nessuno dei personaggi citati, siano essi protagonisti o comparse. È importante e bello che a nessuno venga negato il nome, significa certificarne l’esistenza, legittimarne l’appartenenza a un padre, a una madre, a una famiglia, vuol dire mantenerli in vita, riconoscerne il volto, la sostanza: nomina sunt substantia rerum.

Tra quei tanti, ci capita di scorgere nomi amici, a me è capitato di leggere, con sorpresa, il nome di mio nonno, che non ho avuto la fortuna di conoscere ma di cui adesso posso dire di sapere qualcosa di più.

Il libro, scrive lo stesso autore, è un’epopea per i contadini senza nome, un tributo alla curiosità storica spicciola, genuina, franca. La tensione ad una conoscenza buona, spontanea, poco pretenziosa ma generosamente propensa ad appagarne i cultori.

I primi nomi con cui si inizia a familiarizzare sono quelli dei protagonisti dell’intreccio della trama, introdotti dagli attempati Alfredo e Donatuccio, due anziani che si ritrovano per caso nella cornice di uno stesso centro medico specialistico, Medex, e tra le altre disquisizioni iniziano il loro percorso emotivo a ritroso, recuperando i ricordi di un passato comune, tra le molte pagine e tra le tante Squinzano che ricostruiscono, con la dimestichezza pratica e disinibita di chi ha più memorie che speranze e sa naufragarvi con dolcezza.

Ripercorrono una storia tutta scritta sul palmo delle mani, come sul palmo delle mani sono le linee che non si possono cancellare, tutto il passato e tutto il destino. Quelle mani ruvide e callose, quelle mani dei trainieri(carrettieri, guidatori di traini, NdR).

Nel racconto redento della storia di Squinzano che i due riverberano, i germi della nostra trama.

Una storia immaginaria in questo caso, contrariamente ai moltissimi altri aneddoti presenti nel libro e realmente verificatisi, ma è prerogativa squisita della letteratura anche quella di dire la verità mentendo, dunque di raccontare con la verosimiglianza qualcosa di altrettanto autentico, anche se malcelato sotto le mentite spoglie di un personaggio presuntamente fittizio.

Sono immaginari i personaggi che animano il romanzo, ma che narrano di gioie e di drammi reali, in una narrazione vivace, densa, ma al contempo tanto diluita, che accompagna la lettura a piccole dosi, imbastendosi di particolari, digressioni, fatti, superstizioni, supposizioni, leggende, in cui risulta piacevole perdersi e raccapezzarsi a più riprese. Uno stillicidio cadenzato e continuo fatto tutto di gocce di splendore, di umanità, di verità, ritorno a De Andrè, da consegnare tanto alla morte quanto, ai nostri fini, alla vita.

Approdano nel nostro libro, così come sugli arenili pugliesi dell’Adriatico, direttamente dall’Albania l’avvenente ArtanaKadare e le figlie Joniana e Angjelina, i cui nomi, con un fenomeno linguistico assimilabile alla paretimologia, saranno italianizzati come i più comuni Giovanna e Angelina.

Il primo tema che distinguiamo chiaramente quando leggiamo della loro vicenda è quello dell’emigrazione, anch’esso drammaticamente attuale, con cui si coniuga un altro trauma, quello dell’abbandono. Nell’incipit della nostra storia, infatti, la famiglia Kadare è costretta a lasciare la sua terra madre e matrigna. Un episodio funzionale al piano della narrazione e sempre teso alla cronaca del tempo tutto, a testimonianza di quanto tanti albanesi furono portati a fare durante il secolo scorso nelle tante diaspore che li riconsegnarono al Salento e a triste eco delle grida che ancora ai nostri giorni risuonano nel Mediterraneo, ancora tragicamente culla di troppi corpi esanimi. Nelle onde del mare tanti apprezzano il respiro della libertà e del riscatto, molti, più spesso vi ritrovano disperazione, paura e morte. Anche il loro ricordo, ci giunga nel vento.

L’emigrante Samir, padre e marito, si smarrirà nella confusione che aveva preceduto i minuti difficili della partenza e salirà su un’imbarcazione diversa da quella presa dalla moglie e dalle figlie, sancendone la definitiva separazione. Un’illusione provvida quella secondo cui tale abbandono possa costituire un incidente, un errore di distrazione e involontario, una consolazione comunque amara che allevierà con il beneficio del dubbio la vita nuova che, sole, le tre donne ricostruiranno nel comune di San Marzano di San Giuseppe, dove si stabiliscono, con fatica e dignità.

La realtà che le accoglie porta con sé nuovi drammi. La terribile Spagnola, influenza che miete vittime in tutta Europa e fa paura, si coniuga al terrore che deriva dalla minaccia della guerra e dagli indicibili stenti che essa sempre comporta.

Anche in questi termini, non possiamo non sentirci toccati dagli episodi che alludono ad una pandemia devastante così come non può che commuoverci l’orrore ancora una volta senza tempo della guerra, miserrima, maledetta, diceva la Fallacistupida. Una digressione è necessaria.

Nel mondo oggi si contano 59 guerre. Pensare al conflitto dell’Ucraina è più facile, perché il dolore degli altri è per tutti dolore a metà e solo quando una bomba ci cade più vicina sa fare tremare le nostre poltrone e spodestarci dai troni mediocri della comodità, del compromesso, dell’incuranza. La verità è che la guerra non sa ferirci se è altrove, come la malattia non sa corromperci quando è degli altri. L’indifferenza è porto sicuro per i mendicanti d’odio, per gli avventori dell’inettitudine. La copertina di questo libro porta i colori del giallo e del blu, veste orgogliosamente i colori di uno stato in guerra: i libri non sanno tacere, anche quando sono chiusi. Riprendo l’auspicio più bello di Beppe, non macchiamoci noi del reato di un silenzio sporco, complice, colpevole, la cultura può e può molto contro la cattiveria, sa fare rumore, essere musica.

Nelle tinte fosche di uno scenario in cui l’orrore è cosa normale non mancano altresì aneddoti tragicomici ad arricchire e incalzare la trama. Uno fra tutti, quello che vede protagonista una fanciulla undicenne di nome Ada, che nella Squinzano del 1919 contrae i sintomi della “grande influenza”, che la provano al punto di ridurla ad uno stato di coma profondo. I suoi parenti pensano che, sopraffatta dalla malattia, Ada sia morta e ne restituiscono le spoglie bambine alla camera mortuaria del Comune, in attesa di una benedizione e della sepoltura. Proprio al momento della benedizione, il frate con sommo stupore rinviene un corpo vivo: la bambina siede su una panca, spaventata ma perfettamente in salute. Nell’economia del romanzo e al suo zelo di indagine sulla storia e sulle suggestioni del passato, è interessante assistere alle reazioni di un paese incredulo e diviso: tanti gridano al miracolo della Madonna del Garofano, tanti denunciano inorriditi l’intervento demoniaco, che vale alla giovanissima l’epiteto di tannata. Sono superstizioni che oggi possono farci sorridere, ma che sono anch’esse patrimonio di un folklore da conoscere e proteggere.

Sono superstizioni di cui sorride anche un personaggio eminente della letteratura del Novecento, che non poteva che richiamare la mia attenzione, celebre poetanel panorama locale e non solo e che alla nostra Squinzano dedica parole molto poco lusinghiere. Sto parlando di Vittorio Bodini, che nel suo reportage “Squinzano vino a Milano” fornisce una visione iperbolica e sarcastica degli aspetti più peculiari e da lui mal visti della nostra tradizione, delle nostre devozioni. Per Bodini, allora, per esempio, le donne di Squinzano sono degne di nota solo per vestire in perpetuo il nero di lutti imprecisati o i voti di culti altrettanto vaghi e rivolti generalmente ai Santi Cosimi, ovvero i Santi Medici.

Beppe Longo allega per rispondergli idealmente le battute del sindaco cultore di storia patria Agostino Papa, già autore di Squinzano come la vedo.

Nella solitudine e sullo sfondo di un tempo tremendo, la nostra Artana è donna-faber, magnifica esclusa, si legge, che è libera, lavora e brama riscatto. Soffre la lontananza dalla figlia più piccola Angelina, che non può tenere con sé e lascia nell’orfanotrofio “Munaceddi” di Francavilla Fontana, mentre si fa forte con la complicità della maggiore Giovanna, che resta al suo fianco.

Diventata donna di servizio impiegata nella dimora del sottoufficiale Distefano, non sarà risparmiata dalla passione che, proprio al maresciallo, la legherà. Ogni storia, d’altronde, è una storia d’amore e non poteva mancare il valore aggiunto del più nobile dei sentimenti in un libro in cui vi è davvero “tutto”: una summa di dantesca memoria.

Le tre donne incontreranno ancora un altro dramma, quello della morte, quando un altro richiamo storico consistente legato alla zanzara anofele si imporrà sui loro destini, sconvolgendoli nuovamente.

Le sorelle Kadare cresceranno e lo faranno per lungo tempo lontane l’una dall’altra, per quanto mai smarriranno il legame che le unisce. Un altro significato bello del libro: una lezione sul valore della famiglia, ancora più dignitoso e viscerale se nutrito e mantenuto non per qualcosa di accidentale come il sangue, ma per qualcosa di più forte, per scelta.

Dalla madre, Giovanna eredita la voglia di indipendenza e riscatto. Sarà questo richiamo primordiale a condurla a Squinzano, in un percorso di lavoro nelle masserie e nelle campagne di un Salento grande e unito, collegato da un tessuto sotterraneo fatto di uomini e di fatica, o, in altre parole, di fattori, marchesi, massari, cufiniciaturi, pile e piluni.

Anche la storia di Giovanna sarà una storia d’amore, questa volta vissuta proprio in una casupola in cui si trasferirà con il contadino Pompilio suo compagno, di San Donaci, nell’appezzamento di terreno della Sparpagna, proprio sulla strada della Ficapaccia.

Da questo momento, la grande protagonista diventa lei.

Ci sono luoghi che sono molto più che luoghi fisici, poiché si caricano di una forza slegata dalle coordinate dello spazio e del tempo, che deriva dagli uomini che lì hanno riso, pianto, corso, sudato, amato. Da quanti passi è stata solcata una strada? Quanti sguardi, quanti baci, quante lacrime, quante solitudini? Continuano a vivere in qualche istante sospeso nel tempo, continuano a restare nella terra, le appartengono.

Beppe ci prende per mano e ce la fa percorrere bene la strada della Ficapaccia, ci fa bussare alle porte delle casupole e scorrazzare nei campi coltivati.

«Libertà, l’ho vista dormire nei campi coltivati» canta, ancora, non a caso, il suonatore Jones.

La libertà infatti è lì, nelle campagne, passa dal naso e dal lavoro, ma non solo. La Ficapaccia è anche il luogo in cui la libertà passa dal sesso, quando una Boccadirosa impartisce la lezione dell’amore in un’altra delle casupole di cui diventiamo anche noi ospiti. Un inno alla libertà, anche questo, più disturbante, però. Vi è il ricordo di Linda la bresciana, una donna di origine nordiche che a Squinzano diventa clochard per vocazione e rifiuta con sdegno l’idea di una donna madre e moglie, angelo del focolare, esercitando di fatto il mestiere più antico del mondo con orgoglio sprezzante. Al di là delle implicazioni morali che ci possono portare a prendere le distanze da un messaggio per cui la questione femminile possa risolversi nella prostituzione, Linda è influencer ante litteram, che con le sue idee libertine, più che di libertà propria, contagia anche Giovanna, che diventa sua amica, e poi Angelina, che in sella al suo cavallo è amazzone di leggendari misteri. Di qui la trama incalza ancora di più e ai racconti dei mendicanti d’amore accolti da Linda con intenti più o meno edificanti – tra tutti spicca l’incontro che coinvolge Mario Longo e il poeta Francesco Morelli – si intrecciano nuove storie di passioni adulterine, giacché tra Giovanna e Pompilio, un terzo uomo spariglierà la fortuna di coppia.Tirando le fila del nostro discorso, la ricerca storica di Beppe è la ricerca stessa della libertà.

Da professore e cronista qual è, gli esiti della sua indagine, che è anche la nostra a bordo del suo carro di Tespi, non potevano deluderci. La libertà Beppe la trova e le dà un nome, che racchiude in sé quello dei tanti uomini e dei tanti cavalli che l’hanno incarnata e portata in sella sulla Ficapacciae nelle altre arterie del loro piccolo mondo buono: trainieri, l’identità più marcatamente contadina tra tutti i lavoratori della campagna, e non ci potrebbe essere luogo più evocativo di questo [il maneggio Ruggio, dove la presentazione ha luogo] per parlarne.

Ancora per strada incontrerete carri, fiere, focareddhre, quaremme, la banda di Squinzano, il piglio imprenditoriale dei Folonari, il funerale del cavallo Barone,luscuriaturu, lufocalire, la Tetta Passante, il calcio e la pallavolo, il cavallo di Zorro, l’assassinio d’onore di un prete colpevole di non aver assolto per mano di don Pietro Capuzzimati, un braccio teso in altoa portare il peso del mondo e di un bicchiere, luScarcagnulu.

La letteratura, nella sua funzione esistenziale, lavora sempre per l’eternità. Siamo tutti figli della terra, da lei veniamo e a lei facciamo ritorno. Necessario è scrivere per la terra, perché la nostra letteratura collabori col tempo per nutrirne le radici, è il pane dei libri.

Abbiamo cura dei ricordi, anche quando diventa difficile supporre dei giorni per crearne di nuovi e fa male recuperare quelli vecchi. Dovunque essi vadano a finire, vale sempre la pena di non dimenticare, di cercare altra luce nel buio per riscaldare il cuore, di eternare l’intemporaneo, e la morte non può nulla: i cuori vanno letti in controluce e i libri non si scrivono a matita.

Com’è difficile trovare l’alba dentro all’imbrunire, ci ha fatto notare Franco Battiato in una significativa canzone.

Eppure, anche quando il sole è stanco egiunge l’ora muta delle favole, si accascia tra le chiome degli alberi, accarezzae graffialento e languido la pelle a una campagna benedetta, come è quella della Ficapaccia, per rintanarsi di qua dall’orizzonte, spegnersi, lascia sempre il tempo a un raggio audace, dovesse essere uno solo e l’ultimo, di trovare il suo posto tra le stecche di una persiana semiaperta per trafiggerla e ricalcare i contorni dei grani di polvere che, nell’aria, tornano a ricordarci chi siamo.

E non per qualcosa di accidentale come il sangue, ma per qualcosa di più forte. Per scelta.

La vita è tutta lì, nella polvere che da sempre e per sempre attende luce nuova, nella libertà in cui balla Jenny. Non dimentichiamoci della polvere, è tanto bella e alla bellezza offriamo tutto.

E, allora, come nel saluto dei trainieri, alla bellezza, cussuprimu (in dialetto salentino: “alla bellazza, cugino”, il saluto di chi ama e vive i cavalli, il saluto di chi ama e vive la terra, vuole esserne figlio, vuole riconoscere nell’altro un fratello).

Mariachiara Longo

Mariachiara Longo– Laureanda in Lettere Moderne nell’Università del Salento