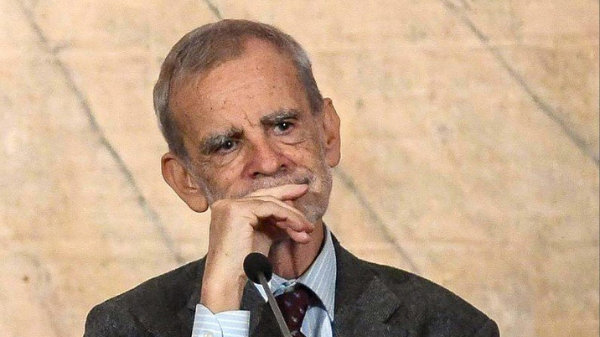

Dante, quante cose, non tutte buone, si sono fatte in suo nome. Parla il linguista e accademico della Crusca Rosario Coluccia

In altri casi i risultati sono eccellenti. Tra questi spiccano, tra i più significativi in assoluto, due recenti edizioni del testo della «Divina Commedia», entrambe degne di grande attenzione e destinate a rimanere nel tempo.

La ricorrenza del 2021, che ha ricordato al mondo i 700 anni trascorsi dalla morte di Dante Alighieri, ha generato numerosissime iniziative, scientifiche e non scientifiche, non tutte di primo livello. Per alcuni il nome di Dante è stato una specie di passepartout buono per tutte le occasioni. Nel nome…