Il 25 luglio 2013 Boris Johnson, allora sindaco di Londra, presiede la cerimonia di scoprimento di un’opera dell’artista tedesca Katharina Fritsch, un gallo in fibra di vetro blu alto quasi cinque metri montato sul “fourth plint”, un basamento di pietra in Trafalgar Square che in origine avrebbe dovuto ospitare un monumento equestre a Guglielmo IV mai realizzato.

La statua, commissionata per il “Fourth Plinth Project”, un programma collettivo della Cass Sculpture Foundation, si intitola Hahn/Cock (le due parole che nella lingua madre della scultrice e in quella della città che ne ospita l’opera significano appunto “gallo”). Katharina Fritsch ha studiato storia e storia dell’arte all’Università di Münster e ha completato la formazione all’Accademia d’arte a Düsseldorf, dove si è stabilita. Non un’outsider semisconosciuta, né un’artista il cui lavoro è spacciabile sbrigativamente come dada, ma una professionista che ha alle spalle studi teorici e pratici solidamente tradizionali.

Tale bagaglio culturale non ha impedito al grande gallo blu di Fritsch di guadagnare letture iconologiche pedestri, prima fra tutte quella di Johnson. Il sindaco, oggi bellicosissimo primo ministro, che ha fatto studi storici classici nelle maggiori istituzioni scolastiche e universitarie britanniche, Eton e Oxford, durante l’inaugurazione della statua sfodera elucubrazioni satiriche politiche e nazionalistiche per ipotizzare il significato del monumento. Johnson viene smentito dall’artista, che spiega di avere scelto il gallo come emblema di forza e rigenerazione.

Quando invece Johnson rileva anche che il titolo dell’opera si presta a una metafora sessuale (hahn in tedesco e cock in inglese hanno un doppio significato, uno è letterale, l’altro allude all’organo sessuale maschile), l’artista ammette di aver fatto intenzionalmente ricorso a un gioco di parole, anche perché la statua era destinata a Trafalgar Square, che per le dimensioni e la presenza della colonna commemorativa di Horatio Nelson si presta alla parodia della topica idea del potere che equivale alla virilità.

A parte la constatazione che anche uno come Johnson, che ha studiato materie umanistiche in sedi eccellenti, pensa che l’arte contemporanea richieda zero conoscenze storiche rispetto a quella antica e che permetta di godere della franchigia di improvvisarsi critico disconnettendo il cervello dalla lingua, e prescindendo dalla considerazioni materiali, tecniche, espositive dell’opera, le statue monumentali di Fritsch discendono dalla tradizione dei monumenti pubblici, che spesso sono caratterizzati dalla presenza di un animale di dimensioni colossali, specie quando si tratta di monumenti equestri.

Cavalli con i loro cavalieri sono presenti, inamovibili, in spazi pubblici italiani e internazionali dal medioevo in avanti. Niente di strano che in una piazza pubblica di Londra, quindi, per un certo periodo di tempo sia stato esposto un animale di dimensioni colossali e di colore antinaturalistico associabile, pur se ironicamente e non eroicamente, alle attività e al potere maschili.

Katharina Fritsch espone a Trafalgar Square dopo una serie di esperienze in cui mette alla prova gli spettatori in spazi pubblici gratuiti con le sue statue monumentali. L’installazione più rilevante risale al 1987 e raffigura un soggetto sacro molto famoso. Madonna è stata esposta sullo stesso piano di passeggio dei passanti in una delle piazze principali dello svago e dello shopping a Münster nel 1987 in occasione di una manifestazione di rilievo, lo Skulptur Projekte Münster: il contesto non è trascurabile, perché si tratta di un progetto destinato a incrementare la pratica della scultura e della statuaria in Europa che coinvolge artisti chiamati a resuscitare un genere glorioso nei periodi rinascimentale e barocco, la scultura monumentale pubblica a destinazione civica o religiosa (il sito della manifestazione con l’archivio fotografico è accessibile qui.

Installazione temporanea di Katharina Fritsch, Madonna, 1987, Duroplast e smalto giallo, 170 x 40 x 34 cm, Münster, Salzstraße, tra il centro commerciale Karstadt e la chiesa dei Domenicani. Oggi Gladstone Collection, New York.

In un materiale che non è nato per usi artistici, il Duroplast, Fritsch ha fatto realizzare un calco in scala al vero della veneratissima Nostra Signora di Lourdes. Il Duroplast è un materiale relativamente leggero, flessibile e resistente più dell’acciaio ed è stato progettato nella ex DDR per supplire proprio alla carenza di acciaio nell’industria automobilistica; con questa plastica ottenuta dalla compressione di cotone e resina fenolica ad alta pressione e temperatura si ottiene dunque un materiale adatto alla produzione seriale.

Anche se l’industria di automobili ha scopi e pubblico diversi da quello di un calco in scala 1:1 di una statua sacra priva di particolari qualità stilistiche ma oggetto di venerazione da parte di pellegrini di tutto il mondo, la scelta del Duroplast operata da Fritsch è, ancora una volta, una forma di avanguardia in competizione con la tradizione della scultura pubblica monumentale. Il Duroplast si presta a realizzare multipli, sia di auto sia di statue, potenzialmente all’infinito.

Alla base delle scelte tecniche e iconografiche di Fritsch c’è dunque in primo luogo il desiderio di eludere provocatoriamente il confine scivoloso tra arte sacra e arte civica pubbliche e merce: infatti Madonna ha suscitato nei passanti reazioni contrastanti, dalla devozione nei confronti di un multiplo del venerato originale, al vero e proprio vandalismo, tanto da rendere necessaria la sostituzione della statua con una copia in pietra fino alla conclusione della mostra in Salzstraße.

Mettendo generi e opere unici in rapporto alla rarità programmatica dell’edizione limitata, Fritsch si mostra consapevole delle origini del multiplo in scultura: ha radici storiche la connessione tra statuaria (monumentale e no) di soggetto laico o religioso, anche policroma, in materiali che consentono il calco o la riproduzione multipla a scopo di vendita o didattico, e la riproduzione tridimensionale in miniatura della statuaria stessa a scopo commerciale.

Le miniature sono un’alternativa alla fotografia, ma anche un rinvio alla riproducibilità tecnica da souvenir di qualunque oggetto, anche il più raro e prezioso. Anche Madonna è stata riprodotta in multipli giallo fluo in miniatura in edizioni illimitate a prezzo fisso, che chiunque era in grado di comprare.

Il lavoro di Fritsch si configura anche come una sorta di critica al sistema dell’arte attestato dall’inizio degli anni 2000 su un criterio di valutazione delle opere basato non sulla qualità assoluta dello stile, bensì sulla musealizzazione o sull’esposizione temporanea in luoghi specifici, non necessariamente legati al sistema istituzionale pubblico e privato dell’arte. L’istituzione è l’elemento centrale nel sistema di potere o nel meccanismo che definisce i confini dell’arte. “Dove esponi?” è la domanda prevalente su “Che tipo di opera stai facendo?” (il criterio è identico in altri ambiti professionali nei settori della cultura: “Dove insegni?” è più importante di “Con chi e dove hai studiato?” e “Dove pubblichi il tuo libro?” è più importante di “Di cosa parla il libro che stai scrivendo?”).

Ho visto per la prima volta un gruppo statuario monumentale di Fritsch nel 1999 a ventidue anni. Era anche la prima volta che visitavo un’edizione della Biennale di Venezia. Quella del 1999 è stata anche la prima edizione in cui la Biennale ha basato la manifestazione su una mostra internazionale, da affiancare a quelle dei padiglioni nazionali, affidata a un curatore unico: dAPERTutto fu ideata infatti da Harald Szeemann (qui i dati principali della mostra nell’Archivio Storico della Biennale), a cui si deve l’invenzione vera e propria del mestiere e della figura del “curatore” (né uno storico dell’arte che sia anche insegnante, né un critico) che in moltissimi cercano ancora di scimmiottare.

Katharina Fritsch, Rattenkönig, 1993, poliestere dipinto, 280 x 1300 cm, ora a Basilea, Schaulager (https://schaulager.org/en/media/1/schaulager)

Sedici enormi ratti di poliestere dipinto di nero legati gli uni agli altri per la coda erano in posizione rampante, in una sorta di attacco permanente ai visitatori, da qualunque parte arrivassero. Naturalmente anche il Re dei ratti si prestava ad interpretazioni differenti a seconda del bagaglio visivo, culturale e dell’età dello spettatore: l’opera può far pensare a incubi generati da letture infantili, a incubi ben più presenti nelle realtà urbane internazionali, a violazioni in chiave gotica di miti della cultura pop per grandi e piccini come i topi disneyani. Fritsch spiegò che si era ispirata a un antico racconto folkloristico sul potere che raggiungono i ratti se uniscono le code, ma non è questo il punto.

Fin qui ho buttato giù una sorta di microlezione sulla statuaria monumentale pubblica contemporanea, usando come caso di studio le opere di Fritsch (in parte legate a un ricordo personale), perché l’artista il 23 aprile ha ricevuto il più prestigioso riconoscimento tributabile a un artista: il Leone d’oro alla Biennale di Venezia attualmente in corso. Non avrebbe senso scriverne qui, dopo che i principali media cartacei, televisivi e i social media lo hanno già fatto prima e dopo l’inaugurazione, se non fosse per una ragione che, mi pare, sta alla base di un travisamento costante in tutti gli ambiti professionali. Il grandissimo risalto che sta ricevendo il Leone d’oro a Fritsch, assegnatole ex aequo con la collega cilena Cecilia Vicuña, non è basato su tutte le ragioni professionali che ho provato a riassumere (le motivazioni ufficiali della premiazione si leggono qui): Fritsch, artista di formazione tradizionale e matura, capace di fare scelte di avanguardia in rapporto alla storia dell’arte, in grado di instaurare un rapporto di dialogo con il pubblico, è rappresentata anche in musei di rilevanza mondiale come il MoMA, ecc..

Il risalto mediatico esponenziale che i media danno al Leone d’oro a Fritsch, e a Vicuña, si deve in primo luogo al fatto che le premiate sono donne, selezionate da un’altra donna, Cecilia Alemani (che non è una storica dell’arte ma una curatrice di mestiere, laureata a Milano in filosofia e con un master in studi curatoriali per l’arte contemporanea negli USA, che vive a New York con il marito Massimiliano Gioni, pure lui notissimo curatore); identico risalto si sta dando al fatto che, per volere della curatrice, la Biennale 2022 ha 191 artiste donne su un totale di 213 artisti.

A sua volta i media mettono in rilievo che Alemani gode di due vantaggi sui colleghi uomini e sulle colleghe italiane attive in Italia: è nata donna ed è espatriata. Dunque, a leggere certi media, a garantire a un’italiana il primato di essere la prima donna curatrice di una Biennale sono due caratteristiche extra curriculari, perché legate alla casualità di genere e a private scelte di vita. Dal canto suo, Alemani ha dichiarato: “Protagoniste sono le artiste che, nonostante il talento riconosciuto al pari dei colleghi maschi, sono state escluse sia dalla storia dell’Esposizione, lunga 127 anni, sia dalla storia dell’arte”; non desidera, tuttavia, che si parli di lei e della sua Biennale usando l’aggettivo “femminista” (intervista di Paola Carimati per “Elle Decor Italia”, aprile 2022, p. 101).

“Il titolo stesso di questa edizione, Il latte dei sogni, cita un famoso libro di fiabe di un’altra surrealista sciamanica, la pittrice britannica Leonora Carrington (1917-2011), che Alemani ha scelto come musa di un affondo scivoloso nelle pieghe postumane del corpo e delle sue metamorfosi, fino alle ibridazioni sperimentate da biologia e biotecnologia.

Quando, nel 1980, Lea Vergine inaugurò al Palazzo Reale di Milano la leggendaria mostra L’altra metà dell’avanguardia 1910-1940, riportando alla luce centinaia di personalità straordinarie di donne rimaste ai margini della storia, sopraffatte dal sessismo dei loro compagni, pochi immaginavano che quella torta divisa in due spicchi sarebbe stata presto affettata in una miriade di porzioni. […] Per quanto, a conti fatti, la declinazione al femminile sia oggi riduttiva, occorre in ogni caso ricordare che, agli esordi della Biennale, la presenza delle artiste arrivò sempre arrancando al 10 per cento; in tempi più recenti si è giunti a un timido 30 per cento. Orfana di fanatismi o estremismi, la Biennale di quest’anno è un degno risarcimento alla reticenze della storia” (così Chiara Gatti, Sebben che siamo artist*: la nuova Biennale d’Arte di Venezia, in “Venerdì“, 18 marzo 2022).

Lorenza Trucchi, intervista a Lea Vergine (nel ritratto) per l’apertura della mostra L’altra metà dell’avanguardia, “Il Giornale”, 13 febbraio 1980

Il richiamo a una mostra di ricerca vera fondata su un’idea vera come L’altra metà dell’avanguardia (a Milano nel 1980, poi trasferita anche a Roma e a Stoccolma) resta, tuttavia, più topico, concettuale e generico che provato dai fatti. Vergine fece realizzare per il catalogo delle schede biografiche in cui i dati consueti e ovvi sulla nascita e la provenienza familiare dovevano essere affiancati dai ben più decisivi dati sulla formazione delle artiste (L’altra metà dell’avanguardia 1910-1940. Pittrici e scultrici nei movimenti delle avanguardie storiche, catalogo della mostra [Milano, Palazzo Reale; Roma, Palazzo delle Esposizioni; Stoccolma, Kulturhuset, 1980-1981], a cura di Lea Vergine, Milano 1980. Nuova edizione Il Saggiatore 2005).

Basterebbe soltanto questa testarda forma di attenzione al criterio degli studi e delle frequentazioni delle artiste donne per catalogare le ragioni dell’esercizio di un mestiere che, per ineliminabili ragioni sociali, è stato quasi esclusivamente maschile (con buona pace di chi vuole fare a pugni con la storia), a distinguere le dichiarazioni di metodo della mostra milanese del 1980 da quella veneziana in corso.

Quella di Vergine (che per la Biennale di Venezia fu “solo” commissaria nel 1990) apparve (ma non voleva essere) la “mostra delle donne”. A questo fin troppo ovvio rischio si sono sottratti poco tempo fa con la consueta acribia Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa guidando il gruppo di ricercatori che ha dato vita, sotto la loro tutela scientifica e con Luciana Giacomelli, alla mostra allestita nel 2021 al Castello del Buonconsiglio a Trento su una delle più importanti artiste del Rinascimento, Fede Galizia.

Come per L’altra metà dell’avanguardia, anche in questo caso il catalogo della mostra è un libro monografico di riferimento a tutti gli effetti, anche per il risalto non superficiale dato al variabile ruolo delle donne nelle vicende figurative e ai giudizi critici e alle mostre su di loro.

Il saggio introduttivo di Agosti, Quando anche le donne si misero a dipingere, è anche un misurato bilancio delle ragioni che portarono naturalmente Vergine a una mostra come quella del 1980, che diventò poi un pacchetto da imitare acriticamente. In primo luogo, la mostra Women Artists che si sposta in varie località degli USA tra il 1976 e il 1977, con un catalogo subito tradotto a Milano da Feltrinelli nel 1979, proprio quando Lea Vergine chiude l’introduzione del catalogo della mostra inaugurata nel 1980. Women Artists era stata ideata da due storiche dell’arte femministe, Ann Sutherland Harris e Linda Nochlin (sì, proprio quella che si inventa per un suo pamphlet del 1971 il titolo Why have there been no great women artists?, stampato nel 2018 come slogan sulle magliette alla marinara di Maria Grazia Chiuri per Dior).

Dior spring 2018. Photo: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Vergine introduce al catalogo del 1980 aggirando tutti i luoghi comuni di genere, specificando di avere “moralizzato un materiale drammatico […], come un infiltrato, come un femminista onorario. […] Non ho mai inteso dimostrare che ci sia stata una ricerca formale delle artiste da contrapporsi a quella degli artisti; piuttosto che, a parità di livello qualitativo, non riesco a vedere diversità alcuna”. Il modo giusto di fare la storia dell’arte era questo: semplificando, è difficile fare revisionismo pur se è doloroso accettare che la storia dell’arte, e non solo quella, è stata fatta dagli uomini con poche eccezioni perché alle donne dovevano (e devono ancora, spesso, mi pare, guardandomi intorno) competere in esclusiva ruoli privati, familiari e di accudimento.

E se nella Parigi capitale delle arti una giovanissima donna bella e pure dotata come Camille Claudel prova a fare la scultrice, diventando quasi più brava del suo maestro Auguste Rodin (che ne fa la sua amante per tredici anni, da quando Claudel è diciassettenne), l’invidia dell’artista e il sentimento di vergogna provato dalla madre e dal fratello Paul, cattolico fervente, per una figlia e sorella che viola le regole di genere e sociali fanno pagare a caro prezzo a Camille il successo che garantisce un’inaudita indipendenza dagli uomini e una vita che oggi definiremmo normale (Camille fa un lavoro riservato agli uomini, sta per conto proprio, diventa nota, è innamorata di un uomo più vecchio di lei di ventiquattro anni che non lascia la moglie, abortisce): le persone che nonostante tutto continuerà ad amare la rinchiudono per trent’anni in manicomio quando ha quarantanove anni, pur se sanissima di mente.

Nel 1943 al funerale di Claudel non c’è nessuno e il suo cadavere finisce in una fossa comune. Ho menzionato la vita esemplare (nel senso che mostra la sostanziale e annosa inconciliabilità di vita e arte per le donne che vogliono anche le rose) e la sorte di Claudel perché sono note anche a chi non si interessa di storia dell’arte grazie a due film: Camille Claudel di Bruno Nuytten del 1988 con Isabelle Adjani (basato su Camille Claudel. Frammenti di un destino d’artista di Reine-Marie Paris, nipote del fratello di Camille) e Camille Claudel 1915 di Bruno Dumont del 2013 con Juliette Binoche (concentrato sul trasferimento di Camille nel manicomio Montdevergues Montfavet nei pressi di Avignone durante la prima guerra mondiale).

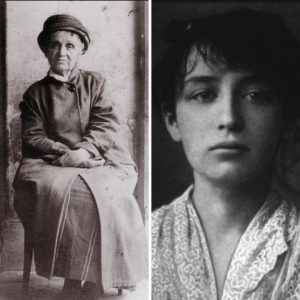

a destra: Camille Claudel da giovane, scultrice;

a sinistra: Camille Claudel da vecchia, internata in manicomio

Il Leone d’oro alla carriera a un’artista impegnata nella statuaria sperimentale di avanguardia (nel senso che compete con la tradizione visiva) come Fritsch, dunque, va pubblicizzato per una questione di genere o perché Fritsch ha dato un contributo di alto valore al “rinascimento” dell’arte che pratica, cioè fa bene il suo mestiere?

Da donna, ho la risposta, quella che vorrei venisse applicata anche a me e alle mie colleghe ogni volta che pubblichiamo un libro, che parliamo in pubblico, che concludiamo un corso all’università o un anno di attività scolastiche, che scriviamo articoli come quello che state leggendo. Non so se coincide con quella di chi è arrivato alla fine di queste pagine, ma di certo non corrisponde a una proposizione concessiva.

L’inaugurazione di Hahn/Cock (2010) di Katharina Fritsch a Londra, Trafalgar Square il 25 luglio 2013; dal 2016 è nella collezione permanente della National Gallery of Art di Washington, DC

Floriana Conte – Professoressa associata di Storia dell’arte all’Università di Foggia -Socia corrispondente dell’Accademia dell’Arcadia