È una supplica, una minaccia? Non so, ma vi prego: non chiamatelo gioco. Anzi no, se la semantica è una opinione (e in questo caso è proprio una opinione) inverto la preghiera: chiamatelo gioco.

Chiamatelo gioco come farebbe un bambino, per il quale nulla può essere più serio che giocare. Se sapete di che si parla, non sperate che i poveri inconsapevoli possano comprendere di primo acchito. Che ho detto? Niente niente, non fateci caso, è solo una parola che era condannata in un letto di Procuste e ha trovato la libertà.

Allora d’accordo, gioco; ma pensando al Francese o all’Inglese, che se ragionano in musica, che è solo l’attività più elevata che una persona possa fare, o se suonano uno strumento, dicono jouer, play, parole importanti, l’ho appena detto, come per un bambino. Sì, dunque chiamatelo gioco, con quelle due “o” che (voi che non sapete, non potete capire) non sono altro che le due bilie del biliardo ancestrale, seminale (in senso neoplatonico ma anche gonadico), ché due erano.

Oggi, come minimo, se n’è aggiunta una terza, o anche molte di più.

Ahi che confusione! Non dovrei scrivere con un po’ più di coerenza? Non quando si parla di qualcosa tanto sfuggente da sembrare un miraggio. Bene non si sa che cosa sia, non lo sa nessuno.

Per il filosofo occasionalista francese Nicolas de Malebranche, il biliardo era quasi una ipostasi del sacro, come qualsiasi cosa. Quando una palla da biliardo ne impatta un’altra non è la prima a causare il movimento della seconda, il prodotto di un atto di volizione del giocatore cui appartiene il braccio che ha mosso la prima bilia; è Dio la vera causa del movimento della seconda.

Quel braccio e quella prima palla sono soltanto cause occasionali. Forse è per questo che ad alcuni giocatori che passano per campioni riescono certi tiri. Gli piace vincere facile… Un centinaio d’anni dopo, in piena Epoca dei Lumi, il filosofo empirista scozzese David Hume, al contrario, nega addirittura il principio di causa-effetto.

Per farlo, approfittando della grande popolarità che tra gli intellettuali del Settecento ha il biliardo, ancora una volta ricorre alla metafora del movimento delle bilie. Se una palla ne colpisce un’altra si potrebbe pensare, afferma Hume, che la seconda segua una traiettoria prevedibile. Non è così. Perché se non ci fossero le esperienze precedenti a comprovarlo, non si saprebbe esattamente che succede dopo l’impatto tra le due sfere d’avorio. Che almeno in teoria potrebbero anche bloccarsi entrambe là dove si sono scontrate, o tornare indietro.

Tutte ipotesi, queste, legittime, nessuna delle quali è dimostrabile a priori. È l’esperienza che dètta la prevedibilità, ma nel futuro nulla assicura che non possa essere contraddetta. Ritenere che una previsione possa essere certa, provoca ancora il filosofo, è ciò che può generare false credenze…

A questo punto, la mia povera mente razionale vacilla. Siccome di biliardo si sta parlando, comincio a dubitare che esso stesso esista. È una cosa o una pura astrazione? Tanto per dire, non si sa neanche come si scrive.

Al tempo del duce, quello delle reni e della Grecia, delle mani sui fianchi nella posa “a brocchetta”, era stato deciso che guai a lasciar fuori quella “g”: si doveva dire, e soprattutto scrivere, bigliardo; termine molto più virile, innanzi tutto, e sufficientemente autarchico da non sembrare copiato dai soliti francesi o inglesi; con quel “billard” o “billiard” (non ha importanza) che sembra uscito dalla boccuccia di qualche smidollato mangiaranocchie o da un albionico consumatore “dai cinque pasti” al dì.

Infatti nella prima edizione nazionale, voluta e finanziata dal fascismo, la pur autorevole Treccani, nella voce relativa ipotizza un etimo di origine proto-tedesca, anzi che dico, germanica: “billart”, se la memoria non mi inganna. Lo si chiami o scriva come si vuole, il risultato non cambia. L’effetto è quello dell’epitaffio di John Keats, la cui sepoltura, nel cimitero acattolico di Roma, ricorda che lì “giace uno il cui nome fu scritto sull’acqua”. E il biliardo, così evanescente, con la poesia di legami non ne ha pochi.

A cominciare da William Shakespeare, che povero non era e ne possedeva uno, e che, tra una commedia e un sonetto, proprio di biliardo si dilettava. Come anche la signora figlia di Enrico VIII e Anna Bolena, la regina il cui nome contrassegnerà un’epoca, quella appunto elisabettiana. Anche la rivale di Elisabetta I, Maria Stuarda, pare che abbia trascorso le ore precedenti la sua decapitazione giocando con alcune dame sue amiche a biliardo, il cui panno si sarebbe tinto di rosso quando vi furono adagiate le due parti componenti il suo cadavere.

Quasi un paio di secoli dopo, dall’altra parte della Manica, lo stesso modo di ingannare la terribile attesa verrà scelto dalla deposta regina Maria Antonietta. Che però non riceverà il boia a domicilio ma sarà condotta alla ghigliottina sul carrettone, come una comune borghese.

Nobili, poeti, scrittori, Mark Twain e Ernest Hemingway fra i tanti. Non mancano i musicisti. Il più noto è stato Wolfgang Amadeus Mozart, che secondo testimonianze della sorella, talvolta, quando non sedeva al fortepiano, scriveva sulla carta pentagrammata stando disteso proprio su quello strano tavolo da lavoro, oltre che di gioco.

A Busseto, nella casa/museo di Giuseppe Verdi, appassionato come poi sarà anche Giacomo Puccini, troneggia un grande biliardo con il piano di quercia. Nella seconda metà dell’800 l’ardesia già si cominciava a usare, ma non era così diffusa. Entro pochi anni lo sarebbe diventata, specie quella italiana, reputata la migliore, di cui ora sembra però che ci sia penuria. Le cave si isteriliscono, ma non è colpa del gioco, che anzi ha subito una contrazione, anzi no… Calma e gesso, ci arriveremo… Oops, me n’è scappata un’altra delle sue! Di chi? Ma del biliardo, of course.

Allora che cos’è questo biliardo? Un mobile, un gioco, una dannazione, un’astrazione, una sentina di vizi, un passatempo per gagà, una disciplina scolastica integrativa (sì, avete letto bene, scolastica: come una seconda lingua straniera, teatro, flauto dolce, ceramica, nuoto, ecc. ecc.), una attività dopolavoristica, un secondo lavoro in nero, uno sport?

In Italia è anche un mestiere per i fortunati/eletti, che riescono a vivere di quello. Delle sei categorie che compongono gli iscritti alla Federazione, quella apicale si chiama NP, “nazionali professionisti”. Ne fanno parte appena una ventina di giocatori, che sulla base di un complicatissimo sistema di gare e di graduatorie, ogni anno devono confermare di essere degni di figurare al top.

Anche tra loro, tuttavia, quelli che riescono a campare abbastanza bene solo di biliardo credo che siano meno della metà; c’è chi dice sette o otto al massimo. Una metà di questi “ipercampioni” sono nati in Puglia, la regione che da diversi anni ha tolto alla Toscana un primato che nelle classiche modalità dei Cinque e Nove birilli era stato per decenni inattaccabile.

Qui però il piccolo Francesco Guicciardini che è in me stava per cadere in un particulare che i non iniziati non potrebbero capire, se non addentrandosi in medias res di qualcosa che resta elusivo come una fata morgana e sfuggente a definizioni e tassonomie.

Malgrado gli sforzi della Federazione (la seconda più consistente tra quelle affiliate al CONI) per tentare di dare al biliardo una esclusiva fisionomia di disciplina sportiva, con programmi che prevedono un fitto calendario di gare ufficiali a tutti i livelli, corsi di formazione per arbitri e istruttori nelle varie modalità, attività rivolte anche a praticanti juniores, (scuole comprese, come ho detto), seniores, donne, paralimpici, il biliardo non è né sarà mai soltanto uno sport.

Ma se si guarda ai numeri, si capisce che con meno di 30.000 tesserati su un popolo che tra appassionati e praticanti saltuari si è aggirato sino ad anni recenti sui due milioni (oggi tale cifra si è sensibilmente ridotta, ma resta sempre molto elevata) nel biliardo difficilmente potrà mai prevalere l’aspetto sportivo.

I quesiti non finiscono mai.

Biliardo è un termine che solo a dirlo evoca complicazione, anche superstizione, ponderazione, resistenza psichica soprattutto, ma anche fisica. E occhio vispo, complessità, modestia, rispetto verso quella arte stessa, senso dei propri limiti, resilienza; una parola brutta e oggi quanto mai abusata, che uso anche per dimostrare che da quello sgraziato rettangolone che passa abbondantemente la tonnellata non escono soltanto rose e fiori.

Anche cose sgradevoli, e non soltanto sul piano lessicale. Il biliardo non sempre è giusto e probo ed è terribilmente permaloso. Certe volte basta fargli un piccolo sgarbo, mostrare disattenzione verso un segnale che manda, che lui si vendica con interessi da usura.

Si può perdere anche la partita che era vinta, che si aveva in tasca come il gesso, indispensabile a che il cuoio terminale della stecca morda la resina fenolica che da molti decenni ha sostituito l’avorio elefantino nella produzione delle bilie.

Quelli che il biliardo non ha mai più tradito sono i pachidermi, che fino a una novantina di anni addietro erano gli inconsapevoli fornitori del prezioso materiale per le bilie, per le quali le grandi mandrie in Africa e in India perdevano ogni anno migliaia di capi. Bilie che allora ogni giocatore, prima di cominciare una partita, teneva per una mezz’ora in tasca, perché nessuno, chissà perché, avrebbe giocato con l’avorio freddo.

Oggi è il piano di gioco che viene riscaldato, con una resistenza elettrica inserita sotto la lavagna rivestita di verde panno. Verde perché l’occhio deve riposare per vedere al meglio i punti dove indirizzare i colpi. A meno di non essere una star del calcio o un oligarca, ché allora il tavolo può diventare un oggetto di lusso da esibire nell’attico con vista e che si può vestire anche con colori sgargianti o, per chi pensa di essere molto raffinato, di un panno color crema.

Invece andare al biliardo, in questo caso non il gioco in astratto e neanche il concretissimo tavolo, ma il luogo deputato al rito, presuppone una discesa ad inferos, altro che l’anabasi verso il piano al culmine di un caseggiato di lusso. In primis per il peso, che potrebbe mettere a dura prova la resistenza di un solaio su cui gravino 1.200 chili concentrati in meno di sei metri quadrati; e poi perché più si trova in basso, meglio se sotto il piano stradale, meno vibrazioni arrivano ai tavoli, che lì sotto si conservano livellati molto più a lungo.

Dunque il biliardo sono tre cose?

Eh, sembra facile. L’ho già detto che è qualcosa di complesso; che (per fare un esempio) sta al gioco del calcio come la Kabbalah ebraica al calendario di Frate Indovino. Perché ciascuno dei tre significati cui ho appena accennato ne contiene o implica altri. Dire “biliardo” per intendere il gioco non significa nulla. Come “le carte”, che sono di tanti tipi diversi e con cui si può giocare in mille modi.

Tavoli, poi, ne esistono di tante fogge e caratteristiche, dimensioni e stili, ciascuno che rispecchia una diversa “scuola nazionale” e modalità peculiari di un determinato paese. Tutte le superfici, comunque, hanno la forma di un rettangolo, i cui lati maggiori sono esattamente il doppio dei minori.

Da noi c’è il tavolo per il gioco dei cinque birilli, detto “italiana”, e dei nove, chiamato “goriziana”. Specialità che da circa 40 anni si praticano su un tavolo senza buche denominato “internazionale”, che ha le stesse dimensioni (cm. 284 x 142) e quasi le stesse caratteristiche del tavolo francese, per la carambola; sempre tre bilie, ma senza birilli da abbattere, il più essenziale di tutti.

Invece lo stesso tavolo (almeno per le misure, ché proprio identico…non è) ma con le sei buche ai quattro angoli e al centro dei lati lunghi, sopravvive non per i giochi con i birilli ma per una modalità chiamata “americana” o “buche strette”, in cui ci sono 15 palle numerate da mandare in buca servendosi di una sedicesima, bianca, la “battente”.

Deriva dal “pool”, il gioco tipico degli Usa, quello immortalato da film come “Lo spaccone”, protagonista Paul Newman. Il tavolo da pool, oltre a essere un po’ più piccolo (misura nove piedi, circa cm. 270 x 135) ha delle buche molto più grandi e di foggia diversa. Lascio per la fine l’ultimo tra i tavoli espressione della nazionalità di chi ci gioca, quello inglese, che analogamente a quello americano ha una enorme diffusione oltre che nel Commonwealth e nelle ex colonie anche nell’immenso mercato cinese, che ha ormai superato quello indiano.

La modalità che si pratica si chiama “snooker” e se ne può immaginare la diffusione solo pensando ai due principali bacini di utenza, l’India e la Cina, che assieme hanno una popolazione di quasi tre miliardi di persone.

Lo snooker si gioca su un tavolo “monstre” di 12 X 6 piedi (cm. 360 x 180) e prevede che si imbuchino 21 bilie, 15 rosse e sei di diversi colori, in complicata interazione tra di loro. Soprattutto in Cina, lo snooker ha raggiunto una popolarità pari a quella che ha in Gran Bretagna.

Ciò essenzialmente si deve al fatto che questa specialità e il “circo” delle sue competizioni internazionali è dotata di montepremi molto ricchi. Alcuni dei campioni più noti, tra i quali i cinesi cominciano a essere molti, in una sola stagione agonistica possono fare guadagni che messi insieme raggiungono un milione di sterline.

Infine, anche rispetto alle sale dove si gioca, le differenze possono essere cruciali anche se possiedono una caratteristica comune: il biliardo è sempre stato sinonimo di ambienti ctonî, scuri, quasi tombali avelli, nella cui penombra sono sempre spiccati i coni di luce sui piani di gioco, illuminati a giorno. A differenza di un tempo, i luoghi deputati che tutt’ora si indicano con la classica sineddoche, “andare al biliardo”, “incontrarsi al biliardo”, “trovare il biliardo chiuso”, si sono rarefatti.

Tranne occasionali sopravvivenze di archeologia sociale, nel retrobottega di qualche bar di provincia, vedere un biliardo isolato nell’angolo di un Caffè è quasi impossibile. Oggi certi anditi male illuminati e graveolenti per la mancanza di aerazione sono stati adibiti a magazzini; oppure sono divenuti un luogo di stolida dissipazione, che non di rado può tradursi in disgregazione familiare, per la presenza delle famigerate macchinette mangiasoldi.

Un ipocrita abominio di Stato, che se da un lato proibisce (solo ufficialmente, ben inteso) i giochi d’azzardo con le carte, dall’altro consente ai gestori di piazzare al posto dei vecchi, onesti biliardi, le rutilanti, pacchiane e sonoramente moleste slot-machine; eterna illusione di poveri cristi che sperano sempre di “sbancare” il gestore con una cascata di monete, frequente come una biblica pesca miracolosa.

Le sale da biliardo oggi si sono rarefatte numericamente, a vantaggio delle sale-gioco aborrite dagli appassionati della stecca. In compenso è cresciuta la qualità e la manutenzione dei tavoli, lo stato dei panni, la “disciplina” nelle sale. Se si parla lo si fa a bassa voce, per non disturbare i giocatori.

Se poi è in corso una competizione ufficiale della Federazione o una esibizione dimostrativa di qualche riconosciuto campione, il silenzio può essere assordante. Si sente solo il “cloc” delle bilie che cozzano tra di loro, il “tump” di quando colpiscono la sponda, il “deng” della palla che precipita in buca o, come dice Francesco Nuti nel film cult “Io Chiara e lo Scuro”, il “frrr” dei birilli abbattuti. Per noi giocatori, delizioso e delicato, come un volo di allodole.

Queste atmosfere e questi suoni, consentanei di stati d’animo cangianti come i punteggi sui marcatori luminosi, si trovano nelle sale popolari e non, così come nei circoli esclusivi. Il biliardo è trasversale come il calcio e parimenti appassiona l’inclito e il bifolco, come si diceva in tempi di politica scorrettezza.

Ma, apparenze a parte, è intrinsecamente più raffinato. Non conosce le faziosità ideologiche di certe “curve” da stadio, le loro scritte oltraggiose. Rarissimo sentir parlare di politica. Tra giocatori non si avvertono disparità o discriminazioni sociali; dopo qualche minuto che ci si conosce il passaggio al “tu” di colleganza è automatico. Tutti colleghi nel sogno, tutti malati e quindi nessuno malato di illusioni. Come ogni soldato di Napoleone aveva nello zaino il bastone di Maresciallo di Francia, anche il più goffo dei giocatori oltre alla stecca personale reca, nel fodero, il “brevetto” di campione.

La vera immunità di gregge ce l’anno quelli (ossia tutti, sebbene non lo confesserebbero mai neppure a sé stessi) che sperano sempre di emulare le gesta di Carlo Cifalà, Crocifisso Maggio, Andrea Quarta, Matteo Gualemi. Nomi di campioni sconosciuti a chi segue gli sport passivamente, ma popolari e cari ai giocatori come persone di famiglia.

Il biliardo è autenticamente democratico.

Se ogni tanto ne fa le spese qualche incolpevole congiuntivo o se sfuggono epiteti che parrebbero negare stati di sobrietà o evocare condizioni mentali (“sbronzo”, “testa di pazzo”) nessuno se ne adonta troppo; non ci sono Donne Letizie che presentano il conto per offesa al bon ton.

Al giocatore si perdona tutto, per compensare, ne ho già accennato, l’inflessibilità del “gioco” che non perdona nulla e non scherza mai. Come dice la canzone di Angelo Branduardi, Il giocatore di biliardo, “…il gioco si porta via/ rotolando la vita mia/ ecco perché si trattiene il fiato/ finché si resta giù/ e per sempre vuoI dire mai più”.

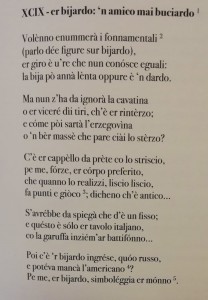

“Sonétti ‘n po’ scorètti. Figure d’òggi riccontate cheé rime de ‘na vorta” (Giacobbe, 2021, Mediabooks)

Carlo Giacobbe – Giornalista, scrittore, già corrispondente da varie capitali (New York, Ottawa, Lisbona, Tel Aviv)